- •Часть 2

- •603950, Г. Нижний Новгород, ул. К. Минина, 24.

- •Содержание

- •Список сокращений

- •Предисловие

- •Рабочая программа курса (ч.2)

- •7. Возбудители передатчиков

- •7.1. Требования к возбудителям

- •7.2. Транзисторные автогенераторы

- •7.2.1. Условия самовозбуждения

- •7.2.2. Схемы автогенераторов

- •7.3. Нестабильность частоты аг и пути ее снижения

- •7.4. Синтезаторы частоты

- •7.4.1. Пассивные аналоговые ссч

- •7.14. Схема интерполяционного синтезатора

- •7.4.2. Пассивные цифровые синтезаторы

- •7.4.3. Компенсационные синтезаторы

- •7.4.4. Фазовая автоподстройка частоты

- •7.4.5. Синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты

- •7.5. Состав возбудителя передатчика и его функции

- •8. Радиопередатчики с угловой модуляцией

- •8.1. Общие соотношения при чм и фм. Спектры сигналов.

- •8.2. Получение чм и фм колебаний

- •8.3. Особенности построения передатчиков различного

- •9. Передатчики с импульсной модуляцией

- •10. Особенности передатчиков разного назначения

- •10.1. Радиовещательные передатчики

- •10.2. Связные передатчики

- •10.3. Телевизионные передатчики

- •10.4 Передатчики радиорелейных и тропосферных систем связи

- •10.5. Передатчики космических систем связи

- •10.6. Передатчики оптического диапазона длин волн.

- •10.7. Нежелательные излучения систем генерирования

- •10.7.1. Внеполосные излучения

- •10.7.2. Побочные излучения

- •11. Перспективы развития техники

- •Описание лабораторных работ

- •Курсовой проект

- •Раздел 8. Радиопередатчики с угловой модуляцией

- •Раздел 9. Передатчики с импульсной модуляцией

- •Раздел 10. Особенности передатчиков различного назначения

- •Библиографический список

9. Передатчики с импульсной модуляцией

Импульсный режим, т.е. работа короткими радиоимпульсами, ввиду высокой энергетической эффективности имеет широкое применение в передатчиках. Этот режим работы можно рассматривать как частный случай амплитудной модуляции, когда на АЭ подается модулирующее напряжение в виде прямоугольных импульсов. Поэтому его называют импульсной модуляцией (ИМ). Для передачи информации в системах радиосвязи, радиотелеметрии импульсы дополнительно модулируют по амплитуде (амплитудно-импульсная модуляция – АИМ)), по ширине (ШИМ) или фазе (ФИМ). В последнем случае под действием информационного сигнала импульс сдвигается относительно исходного положения. В системах радиолокации и радионавигации находят применение немодулированные периодические последовательности прямоугольных импульсов.

Для радиолокации и радионавигации

типична работа короткими импульсами с

большими скважностями

![]() (

(![]() –

длительность импульсов, T

– период повторения). Для систем связи,

в частности, для радиорелейных

многоканальных линий связи

–

длительность импульсов, T

– период повторения). Для систем связи,

в частности, для радиорелейных

многоканальных линий связи

![]() .

.

Ширина спектра последовательности радиоимпульсов зависит от и для коротких импульсов составляет единицы – десятки мегагерц. Поэтому ИМ, как правило, применяют в диапазоне СВЧ.

Показатели режима АЭ при ИМ описывают

как импульсными значениями, например

![]() ,

,

![]() ,

так и усредненными за период повторения

импульсов

,

.

Для прямоугольных импульсов эти значения

связаны соотношениями

,

так и усредненными за период повторения

импульсов

,

.

Для прямоугольных импульсов эти значения

связаны соотношениями

![]() ,

,

![]() .

Импульсная мощность определяет дальность

действия радиосистемы, а средняя мощность

– тепловой режим радиопередатчика.

.

Импульсная мощность определяет дальность

действия радиосистемы, а средняя мощность

– тепловой режим радиопередатчика.

В передатчиках на электронных приборах

за счет импульсной эмиссии катода и

повышения в импульсном режиме электрической

прочности АЭ и радиодеталей импульсная

мощность может превысить мощность в

непрерывном режиме в сотни - тысячи раз.

Так, на частоте 1 ГГц радиолампа ГС-9Б,

работающая в непрерывном режиме,

обеспечивает

![]() кВт (

кВт (![]() кВ,

кВ,

![]() А). Лампа ГИ-14Б с такими же габаритными

размерами развивает на той же частоте

А). Лампа ГИ-14Б с такими же габаритными

размерами развивает на той же частоте

![]() кВт (

кВт (![]() кВ,

кВ,

![]() А),

если

А),

если

![]() мкс, то

мкс, то

![]() .

Поэтому передатчики с ИМ при той же

дальности действия, что и передатчики

с АМ и ЧМ, имеют значительно меньшие

габариты.

.

Поэтому передатчики с ИМ при той же

дальности действия, что и передатчики

с АМ и ЧМ, имеют значительно меньшие

габариты.

а |

б |

Рис. 9.1. Структурные схемы однокаскадного (а) и многокаскадного (б)

импульсных передатчиков

Импульсные передатчики могут быть

построены по однокаскадной (рис.9.1,а)

или многокаскадной (рис. 9.1,б) схемам.

Формирующее устройство (ФУ) задает

период повторения и длительность

импульса. Импульсный модулятор (ИМ)

управляет режимом АЭ. В многокаскадном

передатчике импульсы длительностью

![]() формируются в выходном каскаде, на вход

которого подаются колебания с импульсами

большей длительности

формируются в выходном каскаде, на вход

которого подаются колебания с импульсами

большей длительности

![]() и опережающим фронтом. При этом несколько

увеличивается средняя мощность

промежуточных каскадов, но отпадает

необходимость синхронизировать моменты

начала и окончания импульса в промежуточных

и оконечных каскадах.

и опережающим фронтом. При этом несколько

увеличивается средняя мощность

промежуточных каскадов, но отпадает

необходимость синхронизировать моменты

начала и окончания импульса в промежуточных

и оконечных каскадах.

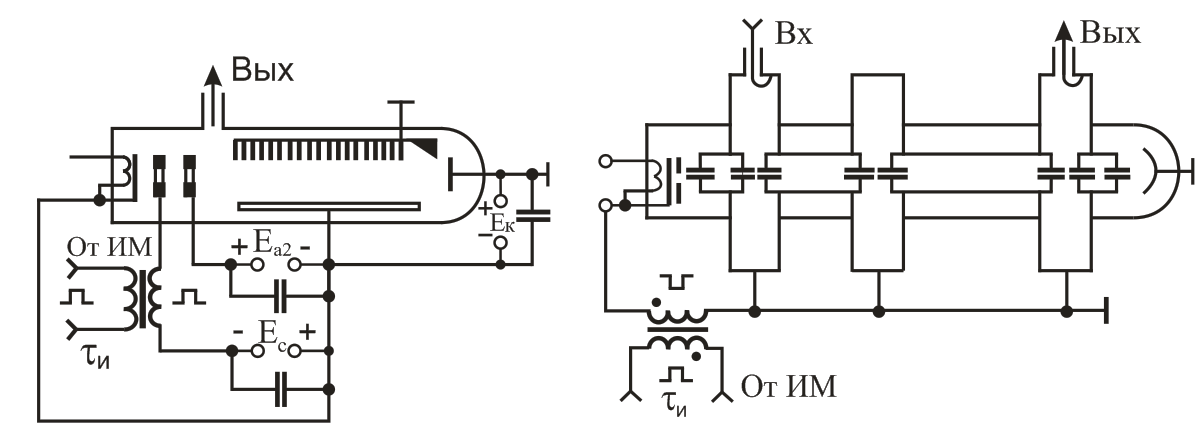

В качестве АЭ импульсных передатчиков применяют различные приборы СВЧ. Для примера на рис. 9.2,а,б показано получение ИМ в ЛОВ-М и в пролетном клистроне.

а |

б |

Рис. 9.2. Схемы получения импульсной модуляции изменением напряжения смещения

на ЛОВ-М (а) и высокого напряжения на резонаторах пролетного клистрона (б)

Импульсную модуляцию можно реализовывать, запирая отрицательным напряжением входной электрод ЛОВ-М на время паузы и открывая его положительным импульсом от модулятора на время (рис. 9.2,а). При этом высокое напряжение на электродах АЭ действует непрерывно, зато требуется маломощный импульсный модулятор. Такой способ модуляции применяют в промежуточных каскадах РПДУ – тогда все последующие каскады работают в режиме усиления или умножения частоты ВЧ заполнения радиоимпульсов. Это позволяет для каждого из приборов СВЧ выбрать оптимальные условия работы. В схеме на рис. 9,б высокое напряжения на резонаторы клистрона подается только на время импульса. Однако при этом требуется мощный высоковольтный импульсный модулятор.

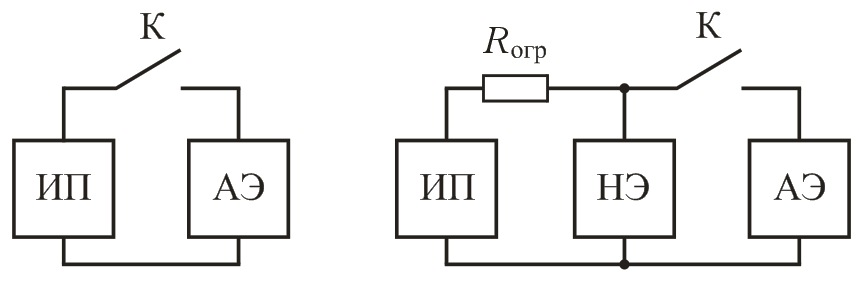

Важнейшим элементом схем импульсных

передатчиков является импульсный

модулятор, варианты структурной схемы

которого показаны на рис. 9.3,а,б.

В простейшем случае (рис. 9.3,а) он

состоит из коммутатора К, который на

время

подключает к АЭ источник питания ИП, и

от него потребляется мощность

![]() .

В паузах между импульсами в интервалах

времени

.

В паузах между импульсами в интервалах

времени

![]() ,

когда К разомкнут, мощность от источника

не потребляется, хотя он должен быть

рассчитан на большую мощность

,

когда К разомкнут, мощность от источника

не потребляется, хотя он должен быть

рассчитан на большую мощность

![]() .

Это крайне невыгодно, так как обычно

.

Это крайне невыгодно, так как обычно

![]() ,

а мощность

может быть очень значительной. Поэтому

вариант схемы модулятора на рис. 9.3,а

применяется в маломощных передатчиках,

работающих с малой скважностью.

,

а мощность

может быть очень значительной. Поэтому

вариант схемы модулятора на рис. 9.3,а

применяется в маломощных передатчиках,

работающих с малой скважностью.

а |

б |

Рис. 9.3. Структурные схемы импульсного модулятора:

простейшая (а) и с накопителем энергии (б)

В схеме импульсного модулятора на рис.

9.3,б в паузах между импульсами энергия

от источника поступает в накопитель

энергии (НЭ). На время

коммутатор замыкается и АЭ получает

энергию, но не от ИП, чему препятствует

ограничительное сопротивление

![]() ,

а от НЭ. Заряд накопителя производится

малым током, при этом от ИП потребляется

небольшая мощность

,

а от НЭ. Заряд накопителя производится

малым током, при этом от ИП потребляется

небольшая мощность

![]() ,

а АЭ за короткий интервал

,

а АЭ за короткий интервал

![]() потребляет от НЭ мощность

потребляет от НЭ мощность

![]() .

Таким образом, накопители энергии в

схеме импульсного модулятора

(рис.

9.3,б) выполняет функции преобразователя

мощности. Нетрудно показать, что в этой

схеме ИП рассчитывается на мощность

.

Таким образом, накопители энергии в

схеме импульсного модулятора

(рис.

9.3,б) выполняет функции преобразователя

мощности. Нетрудно показать, что в этой

схеме ИП рассчитывается на мощность

![]() .

.

Импульсные модуляторы (рис. 9.3,а,б) различаются видами коммутаторов и накопителей энергии. Коммутатор должен быть безынерционным, в открытом состоянии должен пропускать большие токи и иметь малые потери, а в закрытом – выдерживать большие напряжения. Для коммутации применяют электронные лампы, водородные тиратроны, тиристоры, транзисторы, нелинейные индуктивности и др.

Тип коммутатора определяет схему модулятора и процессы, происходящие в нем. Модуляторы делят на два вида: с «мягкими» (тиратроны, тиристоры) и «жесткими» (лампа, транзистор) коммутаторами. Деление коммутаторов на «мягкие» и «жесткие» связано с их возможностями управлять пропускаемым током. У каждого из них есть достоинства и недостатки, определяющие область применения.

Лампы практически безынерционны, могут

управлять отпиранием и запиранием тока,

поэтому НЭ используют в режиме частичного

разряда, допуская работу с переменными

![]() и

.

Есть модуляторные лампы на напряжение

до

60 кВ и токи в сотни ампер, способные

коммутировать мощности свыше

10 МВт.

Однако 10…15% этой мощности теряется на

ее аноде, а к форме входного импульса,

отпирающего лампу, предъявляются жесткие

требования при сравнительно большой

мощности. Правда, в последние годы

разработан инжектрон, который работает

с напряжением до 300 кВ и током до 300 А,

потери мощности на его аноде не превышают

10%, а входной ток уменьшен до

2%

анодного, что значительно снижает

требования к входной мощности.

и

.

Есть модуляторные лампы на напряжение

до

60 кВ и токи в сотни ампер, способные

коммутировать мощности свыше

10 МВт.

Однако 10…15% этой мощности теряется на

ее аноде, а к форме входного импульса,

отпирающего лампу, предъявляются жесткие

требования при сравнительно большой

мощности. Правда, в последние годы

разработан инжектрон, который работает

с напряжением до 300 кВ и током до 300 А,

потери мощности на его аноде не превышают

10%, а входной ток уменьшен до

2%

анодного, что значительно снижает

требования к входной мощности.

В качестве жестких коммутаторов используют и транзисторы, соединяя последовательно такое их количество, чтобы сумма их рабочих напряжений была больше напряжения источника питания модулятора. Напряжение на каждый транзистор задается резистивным делителем напряжения, а открытие транзисторов осуществляется от многообмоточного импульсного трансформатора. Транзисторы как жесткие коммутаторы находят применение также в схемах модуляторов без НЭ (см. рис.9.3,а), работающих в составе маломощных передатчиков.

Среди мягких коммутаторов широко применяют водородные тиратроны, которые управляют током до 5000 А и выдерживают напряжение до 80 кВ, пропуская мощности до сотен мегаватт. Однако они только замыкают ключ К, определяя начало разряда НЭ, а размыкается К при полном разряде НЭ. Потери на тиратроне малы, требования к форме поджигающего импульса некритичны, важна крутизна фронта. Их недостаток – относительно большое время деионизации (восстановления запертого состояния).

Тиристоры уступают водородным тиратронам по мощности и более инерционны. Рабочие напряжения до 2 кВ, токи менее 1500 А. Их так же, как и транзисторы, можно соединять последовательно на необходимое рабочее напряжение в модуляторе.

К мягким коммутаторам относятся также

нелинейные индуктивности,

представляющие собой катушки с

сердечниками из ферромагнитного

материала с узкой и почти прямоугольной

петлей гистерезиса. Магнитная проницаемость

(![]() )

на крутом участке зависимости магнитной

индукции B от

напряженности поля H

(насыщенное состояние) значительно

больше, чем на пологом (насыщенное):

)

на крутом участке зависимости магнитной

индукции B от

напряженности поля H

(насыщенное состояние) значительно

больше, чем на пологом (насыщенное):

![]() .

Индуктивность катушки L

пропорциональна

.

Индуктивность катушки L

пропорциональна

![]() ,

и поэтому

,

и поэтому

![]() .

Это обстоятельство позволяет применять

такую катушку в качестве коммутатора.

.

Это обстоятельство позволяет применять

такую катушку в качестве коммутатора.

Нелинейные индуктивности (дроссели, трансформаторы) обладают высокой эксплуатационной надежностью и практически неограниченным сроком службы, поскольку не содержат электронных приборов, позволяют коммутировать мощности до единиц ватт. Подробное описание схемы магнитного импульсного модулятора и принципа его работы приведено в [1,5].

В качестве НЭ в импульсных модуляторах применяются реактивные элементы, способные накапливать электрическую и магнитную энергию. Чаще используются емкостные накопители: конденсаторы, отрезки длинных линий, разомкнутых на конце, и эквивалентные им схемы на сосредоточенных элементах (искусственные линии – ИЛ). В модуляторах с накопителями в виде отрезков длинных линий или ИЛ прямоугольный (или близкий к прямоугольному) импульс напряжения формируется за счет свойств этих линий. Поэтому в таких модуляторах применяются мягкие коммутаторы, которые определяют только начало разряда линии (начало импульса). Подробно схемы ИМ с емкостными накопителями, свойства схем, принципы их работы описаны в методическом пособии [11], рекомендованном для подготовки к лабораторной работе «Импульсные модуляторы».