- •6 Методы распознавания кривых

- •6.1 Обнаружение неслучайных отклонений по методу средних

- •6.2 Обнаружение неслучайных отклонений на основе дисперсионного анализа линейной регрессии

- •6.3 Оценка неслучайных отклонений по контрольным уровням

- •6.4 Общая задача распознавания кривых, метод признаков

- •6.4.1 Формирование признаков с помощью разложения в ряд по ортогональным функциям.

- •6.4.2 Формирование признаков по методу элементов.

- •6.5 Распознавание кривых по комплексу признаков

- •6.6. Вопросы для контроля

- •6.6.2. Обнаружение неслучайных отклонений по методу средних?

- •6.7. Литература к разделу

- •6.7.1 Основная литература

- •6.7.2 Дополнительная литература

6.2 Обнаружение неслучайных отклонений на основе дисперсионного анализа линейной регрессии

Общая математическая модель состояния объекта контроля может быть представлена в виде многомерного вектора показателей (характеристик) [6.3]:

![]() , (6.7)

, (6.7)

где:

![]() – постоянная составляющая, характеризующая

в объекте необратимые изменения;

– постоянная составляющая, характеризующая

в объекте необратимые изменения;

![]() – обратимые изменения;

– обратимые изменения;

![]() –

погрешность измерительных средств

контроля.

–

погрешность измерительных средств

контроля.

Считается, что

регулярная составляющая представляет

собой гладкую функцию от аргумента

времени t,

описываемую конечным вектором параметров

.

![]()

Используя

терминологию статистического анализа

временных рядов 6.3,

регулярную составляющую назовем трендом.

Случайная составляющая

![]() – это случайный процесс с нулевым

математическим ожиданием и с достаточно

узкой автокорреляционной функцией.

Составляющие

и (t)

определяют стохастическую часть

процесса. Для простоты анализа составляющие

и (t)

можно объединить в процесс (6.7) и записать

в виде:

– это случайный процесс с нулевым

математическим ожиданием и с достаточно

узкой автокорреляционной функцией.

Составляющие

и (t)

определяют стохастическую часть

процесса. Для простоты анализа составляющие

и (t)

можно объединить в процесс (6.7) и записать

в виде:

![]() . (6.8)

. (6.8)

Процессом постепенного изменения технического состояния объекта контроля будем считать процесс, для которого выполняется соотношение

![]() , (6.9)

, (6.9)

где: . – норма вектора.

Действительно, чем сильнее неравенство (6.9), тем ближе процесс к детерминированному, функционально зависящему от времени эксплуатации t. При этом случайный процесс предполагается стационарным по среднему значению, т.е.

![]() . (6.10)

. (6.10)

Если выполняется условие (6.10) для процесса (6.8), то он может считаться детерминированным и его можно использовать для прогнозирования технического состояния объекта (например, для оценки остаточного ресурса или параметрического отказа). В таком случае многомерный процесс необратимого изменения технического состояния объекта контроля определяется вектором W(x), t функции времени, постоянных коэффициентов :

![]() , (6.11)

, (6.11)

где:

![]() – вектор случайных ошибок, не зависящих

от длительности эксплуатации.

– вектор случайных ошибок, не зависящих

от длительности эксплуатации.

При больших значениях дисперсий случайных ошибок можно использовать операции сглаживания [6.3], практически сводящиеся к минимизации суммы квадратов отклонений (метод наименьших квадратов):

, (6.12)

, (6.12)

где: x(ti) – одномерный временной ряд для j-й составляющей вектора Х(t).

Выражение (6.11) позволяет рассматривать измеренные в ходе периодических испытаний значения показателей Хi как реализации нестационарных по среднему и непрерывных случайных процессов с дискретным временем (временем профилактических испытаний). Под значимостью контролируемого показателя качества будем понимать его способность ощутимо изменять регулярную составляющую W(x), t на фоне случайной величины εi, что предполагает превышение изменения тренда f(, t) над средним квадратическим отклонением процесса 2 в интервале времени эксплуатации оборудования.

Определение

вида функций

![]() и оценка коэффициентов k(х),

и оценка коэффициентов k(х),

![]() ,

должна производиться по априорно

известной обучающей выборке, т.е.

фактически по результатам подконтрольной

эксплуатации объекта (по результатам

профилактических испытаний). При этом

для снижения ошибок первого и второго

рода имеет смысл уменьшить дисперсию

случайной величины εi

путём исключения из массива исходных

данных заведомо искажённых выборочных

последовательностей. Превышение

случайной величины εi

над регулярной составляющей W(x), t

[6.4] может привести к тому, что на

анализируемом промежутке времени

процесс окажется стационарным по

математическому ожиданию, либо при

наличии наиболее грубых ошибок изменит

направление.

,

должна производиться по априорно

известной обучающей выборке, т.е.

фактически по результатам подконтрольной

эксплуатации объекта (по результатам

профилактических испытаний). При этом

для снижения ошибок первого и второго

рода имеет смысл уменьшить дисперсию

случайной величины εi

путём исключения из массива исходных

данных заведомо искажённых выборочных

последовательностей. Превышение

случайной величины εi

над регулярной составляющей W(x), t

[6.4] может привести к тому, что на

анализируемом промежутке времени

процесс окажется стационарным по

математическому ожиданию, либо при

наличии наиболее грубых ошибок изменит

направление.

Зависимости диагностических показателей от длительности эксплуатации можно представить в виде линейной регрессионной модели, когда входная переменная х (в нашем случае – срок службы) контролируется без ошибок (дата измерений известна), а выходная переменная y (значение показателя) является случайной величиной. Влияющим фактором будем считать х.

При использовании линейной регрессионной модели результат измерения будет иметь вид [6.5]:

![]() ; (6.13)

; (6.13)

где: х – фактор (длительность эксплуатации); Y – переменная (отклик); b0 и b1 – коэффициенты регрессионного уравнения, подлежащие определению; i – значение остатков (невязок).

Остатки распределены по нормальному закону: i N (0, 2) c M[i] = 0; D[i] = 2; cov[i] = 0.

Для выявления влияния фактора х на изменение средних значений отклика Y выполним дисперсионный анализ линейной регрессии [6.5, 6.6]. Найдем разложение суммы квадратов отклонений случайной переменной yi от своего среднего значения:

. (6.14)

. (6.14)

Учитывая,

что

![]() – предсказанное значение Y

для данного X,

подставив в (6.14) второе слагаемое,

получим:

– предсказанное значение Y

для данного X,

подставив в (6.14) второе слагаемое,

получим:

. (6.15)

. (6.15)

Тогда

. (6.16)

. (6.16)

Обозначим:

– сумма

квадратов относительно среднего;

– сумма

квадратов относительно среднего;

– сумма

квадратов, обусловленная регрессией;

– сумма

квадратов, обусловленная регрессией;

– сумма

квадратов относительно регрессии.

– сумма

квадратов относительно регрессии.

Тогда

![]() . (6.17)

. (6.17)

Рассмотрим модель образования ошибок при вычислении Yi по Хi по идеальной модели:

![]() , (6.18)

, (6.18)

где i ~N(0, 2), причем 2 неизвестна.

Оценка значения Yi по принятой модели:

![]() , (6.19)

, (6.19)

где: εi ~N(0, S2).

Если

принятая модель адекватна идеальной,

но 2

=

S2,

то в противном случае S2

>

2.

Величина S2

– это остаточная дисперсия, определяемая

суммой квадратов Qε.

Чем меньше отношение Qε/Q,

тем более пригодна модель

![]() .

Для предсказания средних значений Y

по Х

обычно используют величину [60]

.

Для предсказания средних значений Y

по Х

обычно используют величину [60]

![]()

. (6.20)

. (6.20)

Чем ближе к 1 это отношение, тем лучше выбрана модель (6.20). Разделив числитель и знаменатель (5.20) на (n – 1), получим:

. (6.21)

. (6.21)

Поскольку Q1 и Qε – функции случайных величин Yi , то и Q1, Qε – случайные величины.

Математическое ожидание средних квадратов Q1 и Qε будет таким:

. (6.22)

. (6.22)

Поскольку Х – не случайная величина, то

; (6.23)

; (6.23)

если

β1

=

0, то

; (6.24)

; (6.24)

М[S2] = δ2. (6.25)

Пусть Н0 – основная гипотеза (регрессия не значима, т.е. 1 = 0). Рассмотрим отношение средних квадратов:

, (6.26)

, (6.26)

где n – объем выборочных значений; 1 = 1, 2 = n – 2 – число степеней свободы.

Тогда

; (6.27)

; (6.27)

, (6.28)

, (6.28)

где: p – число слагаемых в регрессионном уравнении.

Математическое ожидание для Q1/1 и Qε /(n – 2) одно и то же и равно δ2 (если 1 = 0). Таким образом, статистика

. (6.29)

. (6.29)

Если

U

и V

– независимые случайные величины с 2

распределениями и 1

,2

степенями свободы, то

![]() и

и

.

.

Порог сравнения Fкр = F1 (n–2), (1–).

Изменение диагностического признака значимо, если F Fкр (гипотеза Н0 отвергается).

Проиллюстрируем использование дисперсионного анализа линейной регрессии для оценки неслучайных отклонений, на примере такого показателя как кислотное число трансформаторных масел.

Проанализируем результаты периодического контроля кислотного числа для двух трансформаторов ПС «Ленинская» Т-1, ON/OB-31,5, 110/35/6 Луганской область и трансформатор ПС «Серп и молот» Т-2, ТДТН-40,5, 110/35/6 Харьковской области. Объем выборки составил 92 значения для трансформатора «Ленинская» Т-1 и 17 значений для трансформатора «Серп и молот» Т-2. Оба трансформатора находятся в эксплуатации более 30 лет. Естественно возникает, задача оценить насколько значимо изменилось значение данного показателя за весь период эксплуатации.

Оценка выполнялась в следующей последовательности:

1. Методом наименьших квадратов определялись коэффициенты линейной регрессии для каждого из трансформаторов:

; (6.30)

; (6.30)

. (6.31)

. (6.31)

2. Используя выражение (6.19) по (6.21) вычисляем значение величины R2 для каждой выборки.

3. Рассчитываем значения критериальных статистик по (5.29).

4. Значения статистик сравнения при 1 = 1, 2 = n – 2 и доверительной вероятности р = 0,95, находим по [6.2].

Результаты регрессионного анализа приведены на рисунках 5.2 и 5.3.

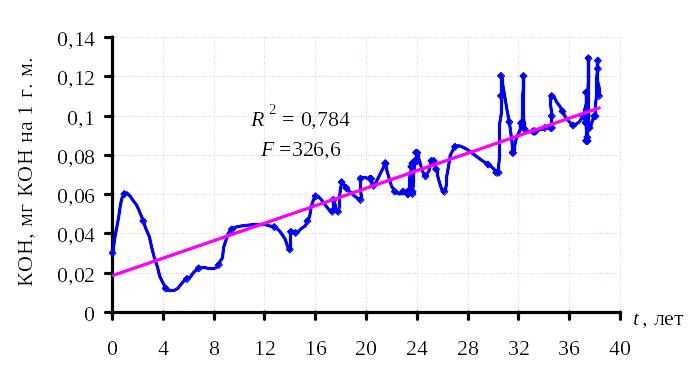

Рисунок 6.2 – Результаты периодического контроля кислотного числа трансформаторных масел и линейная регрессия для ПС «Ленинская» Т-1

Для оценки значимости изменений кислотного числа в данных трансформаторах выполним сравнение рассчитанных значений критерия Фишера с критическими точками.

Для

трансформатора ПС

«Ленинская» Т-1

расчетное значение критерия Фишера

F=326,6

превышает

критическое значение

![]() ,

что свидетельствует о интенсивном

окислении масла, в данном трансформаторе,

необходимо принять меры по ингибированию

окислительных реакций, например, сушка

масла, его регенерация, замена силикагеля

или добавление антиокислительных

присадок (ионол).

,

что свидетельствует о интенсивном

окислении масла, в данном трансформаторе,

необходимо принять меры по ингибированию

окислительных реакций, например, сушка

масла, его регенерация, замена силикагеля

или добавление антиокислительных

присадок (ионол).

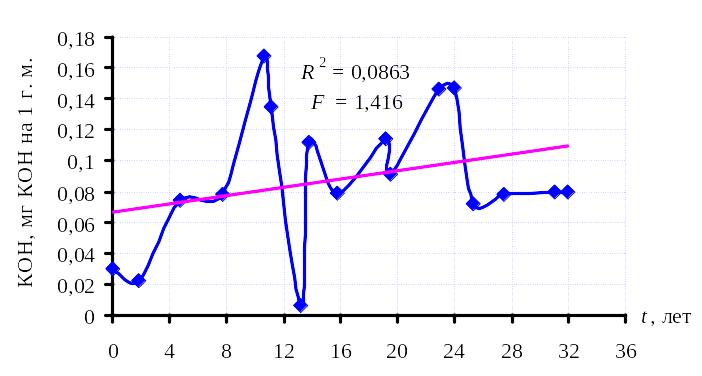

Для

трансформатора ПС

«Серп и молот» Т-2 расчетное

значение критерия Фишера F=1,416

не превышает

критическое значение

![]() ,

что свидетельствует о том, что накопление

в масле органических кислот происходит

не так интенсивно. Как видно из рисунка

5.3 это обусловлено выполненным оперативным

персоналом ингибированием окислительных

реакций после 12 и 24 лет эксплуатации.

,

что свидетельствует о том, что накопление

в масле органических кислот происходит

не так интенсивно. Как видно из рисунка

5.3 это обусловлено выполненным оперативным

персоналом ингибированием окислительных

реакций после 12 и 24 лет эксплуатации.

Рисунок 6.3 – Результаты периодического контроля кислотного числа трансформаторных масел и линейная регрессия для ПС «Серп и молот» Т-2

При использовании данного метода следует учитывать, что в случае значимого отклонения зависимости диагностического показателя от линейной зависимости, метод может давать существенную погрешность, поскольку сумма квадратов отклонений от среднего, обусловленная отклонением от линейности будет входить в остаточную сумму квадратов. Если по известной априорной информации или в результате выполненного дисперсионного анализа на отклонение от линейности [6.6, 6.7], установлена значимая нелинейность показателя, то целесообразно использовать математические модели дисперсионного анализа [6.6, 6.7].