- •Потери в трансформаторах

- •Кпд трансформатора

- •Переключение без возбуждения

- •Переключатели числа витков без возбуждения

- •Регулирование под нагрузкой

- •Пбв с токоограничивающими реакторами

- •Пбв с токоограничивающими резисторами

- •Автоматическое регулирование напряжения

- •Последовательные регулировочные трансформаторы ( Вольтодобавочные трансформаторы )

- •Двигательный режим

- •Генераторный режим

- •Режим холостого хода

- •Режим электромагнитного тормоза (противовключение)

- •Эдс асинхронного двигателя

- •Кпд асинхронного двигателя

http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm

Классификация электрических машин (ЭМ).

Все электрические машины можно классифицировать по ряду признаков.

1. По назначению:

- Электрические генераторы, преобразующие механическую энергию в электрическую,

- Электрические двигатели, преобразующие электрическую энергию в механическую,

- Электромашинные преобразователи, преобразующие переменный ток в постоянный и наоборот, изменяющие величину напряжения, частоту и число фаз,

- Электромашинные компенсаторы, осуществляющие генерирование реактивной мощности в электрических установках для улучшения энергетических показателей источников и приёмников электроэнергии,

- Электромеханические преобразователи сигналов, генерирующие, преобразующие и усиливающие различные сигналы.

2. По роду тока:

- Электрические машины постоянного тока,

- Электрические машины переменного тока: синхронные, асинхронные,

3. По мощности:

- Микромашины – до 500 Вт,

- Машины малой мощности – от 0,5 кВт до 10 кВт,

- Машины средней мощности – от 10 кВт до 100 кВт,

- Машины большой мощности – свыше 100 кВт.

4. По частоте вращения:

- Тихоходные – до 300 об/мин,

- Средней быстроходности – от 300 об/мин до 1500 об/мин,

- Быстроходные – от 1500 об/мин до 6000 об/мин,

- Сверхбыстроходные – свыше 6000 об/мин.

5. По степени защиты:

- Открытое исполнение (соответствует степени защиты IP00),

- Защищенное ( IP21, IP22),

- Брызгозащищенное и каплезащищенное (IP23, IP24),

- Водозащищенное (IP55, IP56),

- Пылезащищенное (IP65, IP66),

- Закрытое (IP44, IP54),

- Герметичное (IP67, IP68).

6. По группе эксплуатации

Каждая электрическая машина относится к какой-либо группе эксплуатации, обозначаемая М1 - М31. Указанная группа характеризует приспособленность машины к вибрации с определенной частотой, к ускорениям и ударам. В основном, машины общего назначения относятся к группе М1, предусматривающей размещение на стенах или фундаментах при отсутствии ударных нагрузок.

7. По продолжительности и особенности работы машины. Продолжительность и особенности работы машины характеризуется режимом работы, который указывается в паспорте и обозначается буквой S и цифрой от 1 до 8. Описание режимов работы приводится в нормативных документах. См. здесь: Режимы работы электродвигателей.

Например, S1 – продолжительный режим, при котором машина успевает нагреться до установленной температуры. Режим работы имеет значение при выборе электродвигателей для привода различных механизмов.

На рисунке ниже представлена основная классифкация электрических машин по роду тока, принципу действия и типу возбуждения.

Классификация электрических машин

8. По способу монтажа.

Исполнение электрической машины по способу монтажа обозначается буквами IМ и четырьмя цифрами, например, IМ1001, IМ3001 и др. Первая цифра характеризует конструктивное исполнение машины (на лапах – для установки на горизонтальной поверхности, электрические машины с фланцем – для крепления к вертикальной поверхности и т.д.).

Далее двумя цифрами обозначается способ монтажа и направление конца вала машины, а последняя цифра указывает на исполнение конца вала (цилиндрический, конический и пр.)

Основные показатели и характеристики электрической машины, на которые она рассчитана, называются номинальными и указываются на паспортной табличке, прикрепленной к корпусу машины.

2.Принцип действия трансформатора

Работа трансформатора основана на двух базовых принципах:

Изменяющийся во времени электрический ток создаёт изменяющееся во времени магнитное поле (электромагнетизм)

Изменение магнитного потока, проходящего через обмотку, создаёт ЭДС в этой обмотке (электромагнитная индукция)

На одну из обмоток, называемую первичной обмоткой, подаётся напряжение от внешнего источника. Протекающий по первичной обмотке переменный ток создаёт переменный магнитный поток в магнитопроводе. В результате электромагнитной индукции, переменный магнитный поток в магнитопроводе создаёт во всех обмотках, в том числе и в первичной, ЭДС индукции, пропорциональную первой производноймагнитного потока, при синусоидальном токе сдвинутой на 90° в обратную сторону по отношению к магнитному потоку.

В некоторых трансформаторах, работающих на высоких или сверхвысоких частотах, магнитопровод может отсутствовать.

3.Устройство трансформаторов

Простейший трансформатор представляет собой устройство, состоящее из стального сердечника и двух обмоток (рис. 1). При подаче в первичную обмотку переменного напряжения, во вторичной обмотке индуцируется ЭДС той же частоты. Если ко вторичной обмотке подключить некоторый электроприемник, то в ней возникает электрический ток и на вторичных зажимах трансформатора устанавливается напряжение, которое несколько меньше, чем ЭДС и в некоторой относительно малой степени зависит от нагрузки. Отношение первичного напряжения ко вторичному (коэффициент трансформации) приблизительно равно отношению чисел витков первичной и вторичной обмоток.

Основными частями конструкции трансформатора являются:

магнитопровод

обмотки

каркас для обмоток

изоляция

система охлаждения

прочие элементы (для монтажа, доступа к выводам обмоток, защиты трансформатора и т.п.)

4.Уравнения напряжений трансформатора

Из этого уравнения следует, что напряжение на выходе нагруженного трансформатора отличается от ЭДС вторичной обмотки на величину падения напряжений в этой обмотке.

5.Уравнения МДС и токов трансформатора

W1I1 + W2I2 = W1Ix. (7)

На основании уравнения (7) справедливо утверждение: поток магнитопровода трансформатора создается суммой МДС первичной W1I1 и вторичной W2I2 обмоток при нагрузке трансформатора или, что тоже, - МДС первичной обмотки W1Ix при холостом ходе трансформатора.

Полный первичный ток I1 состоит из намагничивающей Ix и нагрузочной (–I2’) составляющих:

I1 = Ix+ (–I2’).

6.Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора

Для упрощения анализа и расчета режимов работы трансформатора пользуются способом, при котором одна из его обмоток приводится к другой. Смысл приведения состоит в том, чтобы сделать ЭДС первичной и вторичной обмоток одинаковыми, электромагнитную связь между обмотками заменить электрической связью и получить единую электрическую схему замещения трансформатора, построить другую, более простую и наглядную векторную диаграмму. Чаще всего вторичную обмотку приводят к первичной. Для этого условно заменяют реальную вторичную обмотку некоторой фиктивной обмоткой с числом витков:

![]()

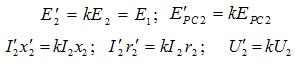

т.е. увеличивают число ее витков в k раз. Таким образом, коэффициент приведения вторичной обмотки к первичной равен коэффициенту трансформации. Все параметры приведенной обмотки обозначают со штрихами:

![]()

и т.д. В приведенной обмотке в соответствии с новым числом витков увеличиваются все ЭДС, напряжения и падения напряжения, т.е.:

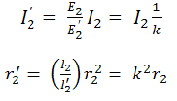

Важным условием приведения является то, чтобы мощности и потери энергии во вторичной обмотке не изменялись. Для этого должны выполняться равенства:

![]()

из которых получаются соотношения для тока и активного сопротивления приведенной вторичной обмотки:

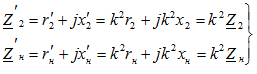

Аналогично последнему соотношению изменяются индуктивное сопротивление рассеяния приведенной вторичной обмотки и параметры нагрузки:

![]()

Для полных сопротивлений справедливы соотношения:

Если таким образом изменить (условно конечно) все электрические величины вторичной обмотки, то энергетические соотношения в реальном и приведенном трансформаторе сохраняются без изменений и поэтому приведение правомерно. При этом необходимо помнить, что приведение — это чисто аналитический прием, позволяющий упростить расчеты и анализ физических процессов в реальном трансформаторе.

7.Векторная диаграмма трансформатора

Векторные диаграммы позволяют проанализировать работу трансформатора. Эти диаграммы являются графическим изображением уравнений (1), (2) и (6).

На рис.1.3а изображена векторная диаграмма трансформатора для случая смешанной активно-индуктивной R-L нагрузки. Ток I2’ отстает от ЭДС E2’ на некоторый угол 2, значение которого определяется характером нагрузки.

Из диаграммы рис.1.3а следует, что при U1 = const и неизменном характере нагрузки (2 = const) увеличение величины нагрузки (то есть тока I2’) вызывает уменьшение вторичного напряжения U2’.

На рис.1.3б приведена векторная диаграмма для случая смешанной активно-емкостной R-C нагрузки, когда вектор тока I2’ опережает вектор E2’ на угол 2.

Из диаграммы рис.1.3б следует, что при U1 = const и неизменном характере нагрузки (2 = const) увеличение величины нагрузки (то есть тока I2’) может вызвать увеличение вторичного напряжения U2’.

Диаграммы, представленные на рис.1.3 полностью отражают рабочие процессы, происходящие в трансформаторе, однако производить расчет по этим диаграммам затруднительно. Объясняется это и тем, что индуктивные сопротивления рассеяния обмоток X1 и X2 определить опытным путем не представляется возможным. Однако опытным путем находится сумма сопротивлений Xк =X1+ X2’.

Упрощенная векторная диаграмма соответствует упрощенной схеме замещения трансформатора (см. рис.1.2б), в которой намагничивающий ток Ix принят равным нулю (это правомерно, так как ток холостого хода Ix составляет несколько процентов от номинального первичного тока). В этой схеме трансформатор эквивалентируется сопротивлением Zк =Z1+ Z2’.

Комплексные уравнения равновесия ЭДС (напряжений) и МДС трансформатора при установившемся симметричном режиме работы для упрощенной схемы замещения записываются в виде:

U1= –E1+I1Z1 , U1 = –U2’ + I1 Z2’+I1Z1= –U2’ + I1 (Z1+ Z2’) = –U2’ + I1 Zк (1)

U2’= E2’ – I2’Z2’ , (2)

I1 = –I2’ . (6а)

Перепишем уравнение (2) с учетом (6а):

–E2’= – E1 = –U2’ + I1 Z2’ . (8)

Подставив (8) в (1), получим комплексное уравнение в соответствии с которым строится упрощенная векторная диаграмма трансформатора:

U1 = –U2’ + I1 Z2’+I1Z1= –U2’ + I1 (Z1+ Z2’) = –U2’ + I1 Zк, (9) где Zк= Rк+jXк= (R1+ R2’) +j(X1+ X2’) - сопротивления обмоток трансформатора; сопротивления Zк , Rк , Xк определяются из опыта короткого замыкания трансформатора.

На рис.1.4 изображена упрощенная векторная диаграмма трансформатора при активно-индуктивной R-L нагрузке. Из этой диаграммы нетрудно сделать вывод о влиянии характера нагрузки (угол 2) на величину напряжения U2’.

8.Трансформирование трехфазного тока.

Для трансформирования трехфазного тока применяются или трехфазные трансформаторы, или «трехфазные группы», состоящие из трех однофазных трансформаторов.Наибольшее распространение на практике получили трехфазные стрежневые трансформаторы с расположением стержней в одной плоскости.

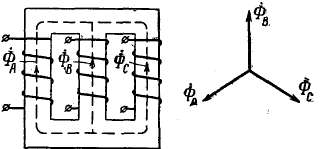

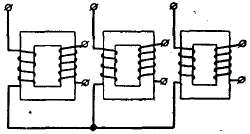

Рис. 2-28. Сердечник трехфазного стержневого трансформатора.

Трехфазная группа, состоящая из трех однофазных трансформаторов, представлена на рис. 2-29. Одна из ее

обмоток соединена в звезду, другая, как правило, соединяется в треугольник

Рис. 2-29. Трехфазная группа.

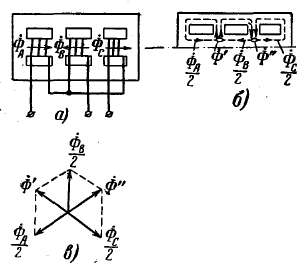

Рис. 2-30. Трехфазный броневой трансформатор и распределение потоков в его сердечнике.

На рис. 2-30,а представлен трехфазный броневой трансформатор. Обычно его стержни располагаются горизонтально с помещенными на них дисковыми чередующимися обмотками (рис. 2-8). Здесь различают продольные ярма, расположенные параллельно стержням, и поперечные ярма, расположенные перпендикулярно стержням. Продольные и поперечные ярма выполняются обычно с сечением, равным примерно половине сечения стержня. В трехфазном броневом трансформаторе средняя фаза первичной и вторичной обмоток должна быть соединена в обратном порядке по сравнению с крайними фазами. На рис. 2-30,а показано соединение обмотки высшего напряжения в звезду. Здесь правый зажим средней фазы принят за начало фазы, а левый — за ее конец в противоположность тому, что принято для крайних фаз. Только в этом случае поток в промежуточных поперечных ярмах равен полусумме потоков соседних стержней (рис. 2-30,б и в).

Неправильным будет соединение, при котором за начало и конец средней фазы приняты такие же зажимы, что и для крайних фаз, так как в этом случае в промежуточных поперечных ярмах поток будет равен полуразности потоков в соседних стержнях, т. е. в √3 раз больше, чем в предыдущем случае.

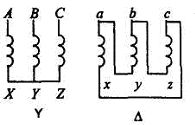

9.Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов.

Трехфазный трансформатор имеет две трехфазные обмотки - высшего (ВН) и низшего (НН) напряжения, в каждую из которых входят по три фазные обмотки, или фазы. Таким образом, трехфазный трансформатор имеет шесть независимых фазных обмоток и 12 выводов с соответствующими зажимами, причем начальные выводы фаз обмотки высшего напряжения обозначают буквами A, B, С, конечные выводы - X, Y, Z, а для аналогичных выводов фаз обмотки низшего напряжения применяют такие обозначения: a,b,c,x,y,z.

В большинстве случаев обмотки трехфазных трансформаторов соединяют либо в звезду -Y, либо в треугольник - Δ (рис. 1).

Выбор схемы соединений зависит от условий работы трансформатора. Например, в сетях с напряжением 35 кВ и более выгодно соединять обмотки в звезду и заземлять нулевую точку, так как при этом напряжение проводов линии передачи будет в √3 раз меньше линейного, что приводит к снижению стоимости изоляции.

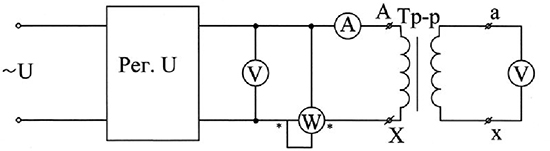

10.Опытное определение параметров схемы замещения трансформатора

Для определения параметров схемы замещения трансформатора проводят его испытания в режиме холостого хода и опытного короткого замыкания.

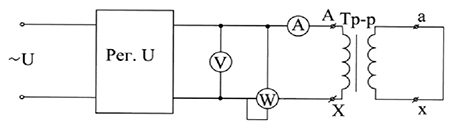

Схема опыта холостого хода приведена на рис.1 . Первичную обмотку подключают на номинальное напряжение и измеряют ток холостого хода I0 , мощность P0, напряжение на разомкнутой вторичной обмотке U20 .

Мощность P0, потребляемая из сети, расходуется на потери в меди ∆Pm1 = I02r1 и потери в стали ∆Pст= I02rm при этом, поскольку rm»r1, потерями в первичной обмотке ΔPm1 пренебрегают и считают, что вся потребляемая из сети мощность расходуется на потери в стали, т.е.:

![]()

откуда:

![]()

Исходя из схемы замещения (рис. 2, а ) и пренебрегая величиной z1 по сравнению с zm можно определить величину zm из соотношения:

![]()

откуда:

![]()

Коэффициент мощности при холостом ходе определяется из соотношения:

![]()

Коэффициент трансформации равен:

![]()

Схема опыта короткого замыкания приведена на рис. 2.

Рис. 2 — Схема опыта короткого замыкания

В этом опыте вторичная обмотка замыкается накоротко, а на первичной обмотке с помощью регулятора устанавливают такое напряжение U1k, при котором ток в первичной обмотке равен номинальному I1k = I1н. Величина U1k имеет весьма важное эксплуатационное значение и всегда указывается на щитке трансформатора. Обычно она указывается в процентах от номинального напряжения и для однофазных трансформаторов составляет 3%…5%.

Поскольку в рассматриваемом режиме U2=0, то трансформатор не отдает потребителю полезной мощности и вся мощность P1k, потребляемая из сети, расходуется на потери. Т.к. потери в стали ΔРстпропорциональны квадрату магнитной индукции ΔРст ≈ В2 ≈ Е2 ≈ U12, то, ввиду малости напряжения U1k, этими потерями пренебрегают и считают, что вся потребляемая мощность расходуется на потери в обмотках, т. е:

![]()

откуда получаем:

Полное сопротивление короткого замыкания равно:

![]()

поэтому :

![]()

Принимая далее, что :

![]()

получаем все параметры Т-образной схемы замещения трансформатора.

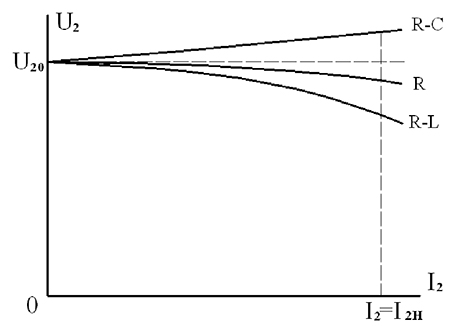

11.Внешняя характеристика трансформатора

Внешней характеристикой трансформатора называют зависимость:

![]()

при ![]() и

cosφ1 =

const (рис. 1).

и

cosφ1 =

const (рис. 1).

Рис. 1 — Внешняя характеристика трансформатора

Из рис. 1 следует, что внешняя характеристика трансформатора при увеличении тока нагрузки до номинального является достаточно жесткой. Изменение напряжения составляет всего несколько процентов и зависит от характера нагрузки, что находится в соответствии с векторной диаграммой (рис. 1другой статьи).

При активной и активно-индуктивной нагрузке напряжение уменьшается, при активно-емкостной нагрузке оно может несколько возрастать. На практике величина изменения напряжения обычно рассчитывается по приближенной формуле:

![]()

где β = I2/I2н нагрузка трансформатора в относительных единицах;

![]()

12.Потери и КПД трансформатора

Потери в трансформаторах

Степень потерь (и снижения КПД) в трансформаторе зависит, главным образом, от качества, конструкции и материала «трансформаторного железа» (электротехническая сталь). Потери в стали состоят в основном из потерь на нагрев сердечника, на гистерезис и вихревые токи. Потери в трансформаторе, где «железо» монолитное, значительно больше, чем в трансформаторе, где оно составлено из многих секций (так как в этом случае уменьшается количество вихревых токов). На практике монолитные сердечники не применяются. Для снижения потерь в магнитопроводе трансформатора магнитопровод может изготавливаться из специальных сортов трансформаторной стали с добавлением кремния, который повышает удельное сопротивление железа электрическому току, а сами пластины лакируются для изоляции друг от друга.

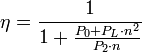

Кпд трансформатора

КПД трансформатора находится по следующей формуле:

где

P0 — потери холостого хода (кВт) при номинальном напряжении

PL — нагрузочные потери (кВт) при номинальном токе

P2 — активная мощность (кВт), подаваемая на нагрузку

n — относительная степень нагружения (при номинальном токе n=1)

13.Регулирование напряжения трансформаторов

Регули́рование напряже́ния трансформа́тора — изменение числа витков обмотки трансформатора. Применяется для поддержания нормального уровня напряжения у потребителей электроэнергии.

Большинство трансформаторов оборудовано некоторыми приспособлениями для настройки коэффициента трансформации путём добавления или отключения числа витков.

В зависимости от нагрузки электрической сети меняется её напряжение. Для нормальной работы электроприёмников потребителей необходимо, чтобы напряжение не отклонялось от заданного уровня больше допустимых пределов, в связи с чем применяются различные способы регулирования напряжения в сети. Одним из способов является изменение соотношения числа обмоток первичной и вторичной цепи трансформатора (коэффициента трансформации), так как

![]()

В зависимости от того, происходит это во время работы трансформатора или после его отключения от сети, различают «переключение без возбуждения» (ПБВ) и «регулирование под нагрузкой» (РПН). И в том и в другом случае обмотки трансформатора выполняются с ответвлениями, переключаясь между которыми, можно изменить коэффициент трансформации трансформатора.

Переключение без возбуждения

Схема работы переключателя ответвлений

Данный тип переключения используется во время сезонных переключений, так как предполагает отключение трансформатора от сети, что невозможно делать регулярно, не лишая потребителей электроэнергии. ПБВ позволяет изменить коэффициент трансформации в пределах от −5 % до +5 %. На маломощных трансформаторах выполняется с помощью двух ответвлений, на трансформаторах средней и большой мощности с помощью четырёх ответвлений по 2,5 % на каждое[1].

Ответвления чаще всего выполняются на той стороне, напряжение на которой в процессе эксплуатации подвергается изменениям. Обычно это сторона высшего напряжения. Выполнение ответвлений на стороне высшего напряжения имеет также то преимущество, что при этом, ввиду большего количества витков, отбор ±2,5 % и ±5 % количества витков может быть произведён с большей точностью. Кроме того, на стороне высшего напряжения величина силы тока меньше, и переключатель получается более компактным[2]. При этом надо заметить, что у понижающих трансформаторов (питание подводится со стороны обмотки высшего напряжения) регулирование напряжения будет сопровождаться изменением магнитного потока в магнитопроводе. В нормальном режиме это изменение незначительно.

Регулирование напряжения переключением числа витков обмотки со стороны питания и со стороны нагрузки имеет разнохарактерный вид: при регулировании напряжения изменением числа витков на стороне нагрузки для повышения напряжения необходимо увеличить число витков (поскольку напряжение пропорционально числу витков), но при регулировании со стороны питаниядля повышения напряжения на нагрузке необходимо уменьшить число витков (это связано с тем, что напряжение сети уравновешивается ЭДС первичной обмотки, и для уменьшения последней необходимо уменьшить число витков).

При переключении ответвлений обмотки с отключением трансформатора, переключающее устройство получается проще и дешевле, однако переключение связано с перерывом энергоснабжения потребителей и не может проводиться часто. Поэтому этот способ применяется главным образом для коррекции вторичного напряжения сетевых понижающих трансформаторов в зависимости от уровня первичного напряжения на данном участке сети в связи с сезонным изменением нагрузки.[2]