- •Вопрос № 1. Педагогика как наука и искусство, ее объект, предмет, основные понятия, структура, методология

- •Вопрос № 2. Воспитание, образование, обучение, социализация как основные категории педагогики и социологии

- •Вопрос № 3. Взаимосвязь педагогики с другими отраслями научного знания

- •Вопрос № 4. Конвенция оон о правах ребенка: основные положения

- •Вопрос № 5. Учебный коллектив, его особенности. Воспитание в коллективе.

- •Вопрос № 6. Дидактика как составная часть педагогики. Принципы обучения

- •Вопрос № 7. Методы обучения

- •Вопрос № 8. Процессы воспитания, самовоспитания, перевоспитания Основные направления воспитательной деятельности в школе

- •1.Содержание физического воспитания:

- •2. Содержание умственного (интеллектуального) воспитания:

- •4. Содержание трудового и профессионального воспитания:

- •5. Содержание эстетического воспитания:

- •Вопрос № 10. Роль игры в учебном процессе и развитии личности

- •Вопрос № 11. Управление системой образования в рф. Система управления образовательными учреждениями

- •Вопрос № 12. Система образования в рф

- •Вопрос № 14. Педагогическая диагностика: понятие, функции, структура.

- •Вопрос 15. Культура речи. Особенности публичной речи преподавателя.

- •Вопрос № 16. Закон «Об образовании» и его значение для развития системы образования

- •Вопрос № 17. Понятие образовательной технологии

- •Вопрос № 18. Современные информационные технологии в образовании Использование Internet в современных технологиях обучения. Дистанционное образование как форма обучения

- •Билет №19. Возрастная периодизация развития школьников: основания и психолого-педагогическое значение

- •1. Младший школьный возраст

- •2.Средний школьный возраст (подростковый период)

- •3. Старший школьный возраст

- •Сущность основных видов обучения.

- •I.Словесные виды обучения

- •Вопрос 21. Контроль в структуре учебно-воспитательного процесса.

- •Вопрос 22. Непрерывное образование и самообразование: современные информационные возможности.

- •Вопрос № 24. Роль образования в социализации личности

- •Билет № 25. Роль сми в социализации подрастающего поколения.

- •Вопрос № 26. История развития форм организации обучения

- •Основы социальной педагогики

- •Вопрос № 29. Семья как институт первичной социализации и субъект воспитания

- •Вопрос 30. Девиантные формы поведения как проблема социальной педагогики

- •Вопрос 32. Методика преподавания социологии и её связь с педагогикой

- •Вопрос 33.Возможности профилирования курса социологии в вузе

- •Вопрос 34. Самостоятельная работа студентов как форма обучения в вузе

- •Вопрос 35. Специфика лекции по социологическим дисциплинам

- •Вопрос 36. Семинарское занятие по социологическим дисциплинам

- •Вопрос 37. Организация учебной дискуссии: методика и управление

- •Вопрос № 38 Социологический практикум.

- •План и методика проведения социологического практикума на тему: «Социальные институты»

- •Вопрос 40. Оценка знаний учащихся

- •Вопрос 41. Методы и формы работы с источниками научной информации по социологии

- •Вопрос 42. Программа курса социологии в школе (факультатив), среднем специальном и высшем учебном заведении

- •Вопрос № 43. Формы внеурочной работы в школе

- •Вопрос 44. Правила и методика проведения экзамена и зачета

- •Вопрос 46. Использование образовательных технологий в обучении социологии

- •1. Технология практико-ориентированного модульного обучения

- •2. Технология анализа конкретных ситуаций

- •3. Технологии обучения на основе социального взаимодействия

- •4. Технология рефлексивного обучения

- •5. Технология развития критического мышления (тркм)

- •6. Технология проектного обучения

- •7. Технология проблемного обучения

- •8. Технология контекстного обучения

Вопрос 37. Организация учебной дискуссии: методика и управление

Роль и организация учебной дискуссии

Основным методом интерактивного обучения является дискуссия, так как она применима при любой форме занятий — на семинаре, практическом или лабораторно-полевом занятии. В отличие от лекционного занятия групповым удается наилучшим образом достичь цели именно благодаря дискуссии, так как она активизирует мышление студентов, направляемое преподавателем в русло обсуждения теоретических, теоретико-прикладных проблем для получения при коллективном размышлении выводов, усвоение которых и составляет цель занятия.

Цель дискуссии - Решение проблемы

Средство дискуссии - Выдвижение гипотез и проверка их в споре

Вывод относительно характера удовлетворения участников: - удовлетворит всех; - удовлетворит большинство.

Поскольку дискуссия – это речемыслительная деятельность, то и результат ее не более как вывод на словах, будь он или теоретически доказательным, или гипотетическим, или просто практически целесообразным. Когда дискуссия не достигает явных результатов, а вызывает новые вопросы, выявляет ранее скрытые проблемы, то и тогда можно сказать, что она прошла не зря, так как четкая постановка назревших проблем тоже может быть целью дискуссии.

Профессионально-педагогическое общение - это система приемов и навыков органичного социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого являются обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью различных коммуникативных средств.

Владение профессионально-педагогическим общением – важнейшее требование к личности педагога в том ее аспекте, который касается межличностных взаимоотношений. Процедура педагогического общения имеет, как правило, четыре этапа:

1) моделирование предстоящей деятельности в процессе подготовки к занятиям, встречи с учащимися;

2) организация непосредственного общения в учебно-воспитательном процессе;

3) управление общением в развивающемся учебном процессе;

4) анализ осуществленной системы общения и моделирование системы общения на последующую деятельность.

Для того чтобы педагогам научиться управлять собой и своей деятельностью, необходим следующий комплекс умений техники педагогического общения:

1) быстро, оперативно и правильно ориентироваться в изменяющихся условиях общения;

2) правильно планировать и осуществлять систему связи (коммуникации), в частности ее важнейшее звено - речевое воздействие;

3) быстро и точно находить адекватные содержанию акта общения коммуникативные средства, соответствующие одновременно творческой индивидуальности педагога и ситуации общения, а также индивидуальным особенностям воспитанника, выступающего в качестве объекта воспитания;

4) постоянно поддерживать обратную связь.

Методика проведения дискуссии на занятии

Такая схема не может служить ориентирующей основой для преподавателя при проведении самой дискуссии, а может помочь последовательному рассмотрению методической стороны подготовки занятия с дискуссией.

1. Продумывание и формулирование цели семинара по данной теме (представляет собой определенные подготовительные действия преподавателя. Преподаватель мысленно или на бумаге намечает свой замысел, обдумывает конечный результат: какие знания должны быть усвоены глубже и какие умения будут отрабатываться на занятии.)

2.Отбор и формулировка вопросов семинара (Если преподаватель нацеливает мышление студентов на теоретический анализ проблем, то дискуссионный вопрос должен предполагать ответ на основе размышлений, а не воспоминаний.)

3. Формулировка основных вопросов семинара

4. Формулировка дополнительных вопросов для развертывания обсуждения на семинаре

5. Формулировка практических заданий для подготовки студентов к семинару (По содержанию материала эти задания не отличаются от тех, которые задаются студентам для подготовки к любому практическому занятию, но в методическом плане здесь есть одна особенность.)

6. Постановка основных вопросов перед группой

7. Слушание выступлений, вопросов и реплик студентов, постановка очередного основного и дополнительных вопросов для обсуждения

8. Вмешательство в ход обсуждения в форме реплик, замечаний, вопросов, поправок, дополнений и разъяснений

9. Подведение итогов семинара и постановка задач на будущее

10. Оценка степени достижения цели

11. Выводы для дальнейшего преподавания (для изучения последующей темы)

12. Переход к следующей теме или разделу

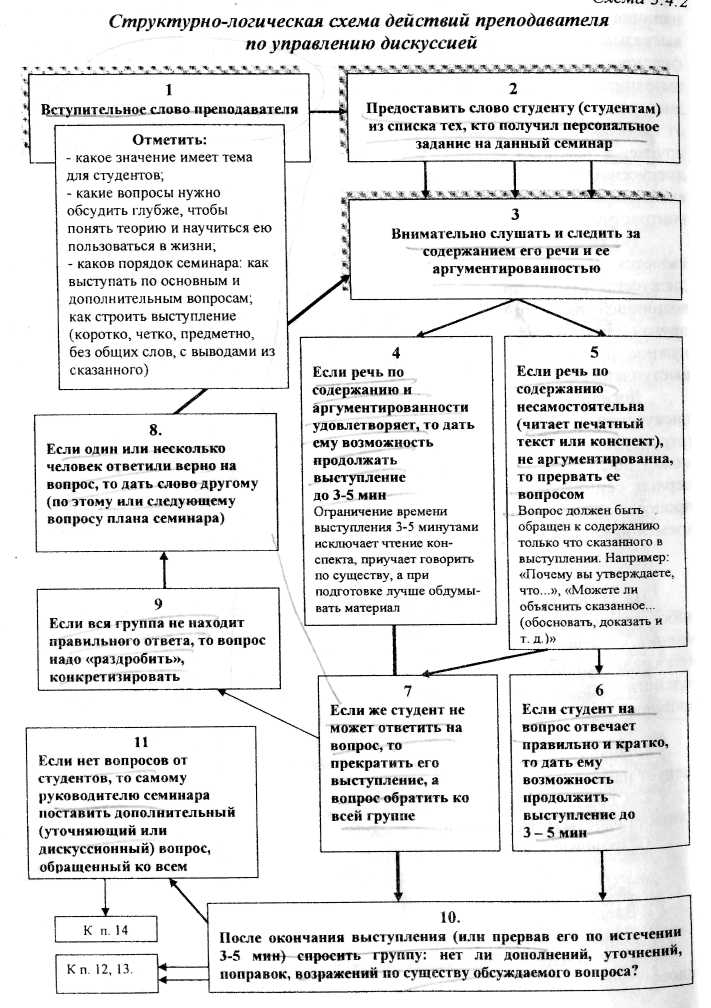

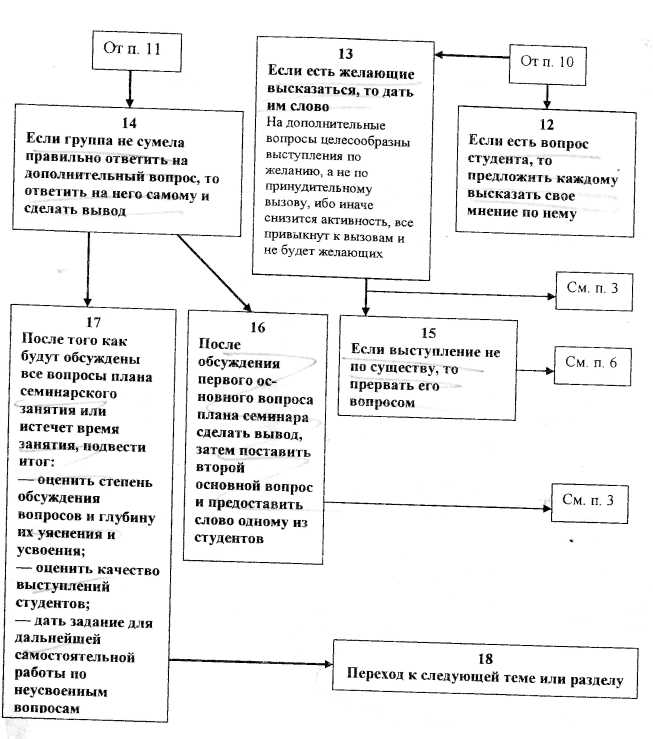

Методика организации и управления учебной дискуссией

Алгоритм действий:

1. Вступительное слово, где дается ориентировка в теме занятия и цели, которую все — и преподаватель, и студенты — будут стремиться достичь. Здесь также кратко говорится о порядке проведения занятия в форме свободной дискуссии.

2. Предоставление слова в соответствии с планом семинарского занятия первому студенту (на добровольной основе, а не по вызову).

3. Внимательно выслушать доклад студента, проследить за содержанием и логикой его построения. Если по содержанию речь отходит в сторону от поставленного вопроса или декларативна (бездоказательна или описательна), не содержит собственных размышлений студента, а является только пересказом прочитанного в книге или услышанного на лекции, то преподаватель задает вопрос. Например: «Почему вы так думаете?» или «Какое отношение имеют ваши слова к теме?», «Что из этого следует?» и т. д.

4. Если выступающий не находит нужного ответа, то вопрос адресуется всей группе и слово предоставляется желающему.

5. Если и он не сумел исчерпывающе ответить на поставленный вопрос, то выступления будут продолжаться до тех пор, пока не будет получен ответ на вопрос по существу рассматриваемой темы.

Вопрос о регулировании времени семинара-дискуссии

Зачастую преподавателю трудно уложиться в тесные рамки часов учебного занятия. В этом случае есть два выхода: или торопить участников дискуссии и попытаться успеть обсудить все вопросы плана семинарского занятия, или пожертвовать частью необсужденных вопросов и сосредоточиться на том вопросе, который вызвал активную дискуссию. В первом случае можно по форме «выполнить план», но дискуссия сразу сворачивается, и обсуждение оставшихся вопросов проходит вяло, неинтересно, формально и, как правило, не запоминается. Практика показывает, что студентам больше запоминаются только те семинары, где была развернута интересная дискуссия. Поэтому психологически и методически предпочтительнее второй вариант выхода из этой ситуации, когда преподаватель предпочитает активную дискуссию по одному важному вопросу беглому прослушиванию выступлений по всем вопросам семинара. Увлеченное обсуждение вопроса свидетельствует как раз о том, что учащиеся хотят разобраться как следует в проблеме, понять и усвоить ее, а не отбыть формально отведенное на групповое занятие время. Вывод здесь может быть однозначный: если по ходу семинара не удается обсудить все вопросы, то лучше в дискуссии разобраться с одним главным (сложным), чем формально пройти несколько, посвятив каждому из них одно–два выступления по заранее подготовленным тезисам.

Если студент (студенты) отмалчивается или неактивно включается в дискуссию, то, как правило, основная причина состоит в отсутствии навыков и привычек устного выступления, так как этому никто и нигде не учит, а каждый учится самостоятельно, поэтому не все имеют такие навыки. Но основной вопрос сводится к тому, как научить устной речи, чтобы студент не стеснялся выступать, вслух выражать свои мысли, отстаивать свое мнение. В соответствии с общими психологическими закономерностями формирование умения действовать вырабатывается только в процессе практики устных выступлений. Начинать преодоление боязни публичной речи следует с «малого»: вовлекать отмалчивающихся в диалог, поощряя любые их попытки выразить вслух какие-то конкретные мысли по самым что ни на есть узким и частным вопросам. Для управления дискуссией нужно сделать незыблемым правило: никогда не критиковать высказываемые точки зрения и тем более никому не бросать упрека в неправильности позиции, неверности суждений или плохом понимании теории («не ошибается тот, кто ничего не делает»).

Основным требованием к методике управления учебной дискуссией является требование не мешать столкновению разных мнений, спору. Если нужно, то в конце занятия всегда найдется время исправить явные ошибки, если они возобладали в решении какой-то проблемы.

Выводы психолого-педагогического характера 1. Дискуссия на групповом занятии как учебная деятельность имеет ту же психологическую структуру, что и вообще любая деятельность — мотивы, цели, средства и результат. Успех дискуссии зависит от мотивации.

2. Дискуссия на учебном занятии ведется не вокруг теории, а вокруг вопроса о том, как понимать известную теорию применительно к практике, как ее применять в реальной деятельности.

3. Учебная дискуссия не ограждает от ошибок и заблуждений высказывающихся, а, наоборот, делает их наиболее заметными и потому доступными аргументированному обсуждению и исправлению.

4. Учебная дискуссия — процесс динамичный и противоречивый.

5. Учебная дискуссия — метод интерактивного обучения. Мыслительное и речевое взаимодействие в процессе дискуссии, делая обучение процессом коллективным, социальным, а не сугубо индивидуальным, стимулирует мыслительную активность всех и каждого.

Технологии групповой дискуссии

На групповой дискуссии проводится совместное обсуждение какого- либо спорного вопроса, позволяющее прояснить (возможно, изменить) мнения, позиции и установки участников группы в процессе непосредственного общения, обменяться знаниями по данному вопросу, задействовать коллективные интеллектуальные ресурсы для решения проблем.

Разновидности материала, выносимого на дискуссию

1. Значимые для участников факты или проблемы, решение которых следует найти (тематическая дискуссия).

2. События, непосредственно происходящие в тренинговой группе в процессе работы (интеракционная дискуссия).

3. Прошлый опыт участников группы (биографическая дискуссия).

Методы управления ходом групповой дискуссии

1. Задавание вопросов.

2. Введение правил.

3. Прямое инструктирование.

4. Собственные высказывания ведущего, выступающего в роли рядового участника дискуссии.

Структурно-логическая схема действий преподавателя