- •1. Предмет, цель и задачи агрохимии.

- •2. Д.Н. Прянишников, годы жизни, заслуги в разработке азотного и фосфорного питания растений.

- •3. Понятие удобрений, их классификация

- •4. Понятие действующего вещества удобрений

- •5.Агрономическая эффективность удобрений на полевых, кормовых и овощных культурах

- •6. Химический состав растений. Основные органические вещества, их содержание и значение.

- •1. Углеводы

- •2. Белки

- •3. Жиры

- •7. Элементный состав растений. Органогенные и зольные элементы питания, макро-, микро- и ультрамикроэлементы, их процентное содержание в растениях.

- •8. В виде каких соединений элементы питания поступают в растения, из каких фаз почвы? Понятие «питание растений»

- •9. Воздушное питание растений. Приемы его улучшения

- •Влияние внешних факторов на воздушное питание растений.

- •Влияние условий на процесс фотосинтеза

- •Поступление элементов питания в свободное пространство корня (апопласт)

- •Строение цитоплазматической мембраны (плазмолеммы).

- •Пассивный транспорт питательных веществ через плазмолемму.

- •Активный транспорт питательных веществ через плазмолемму.

- •Влияние влажности и аэрации почвы на поступление питательных веществ в растение.

- •Влияние теплового режима и света на поступление питательных веществ в растение.

- •Влияние реакции среды и деятельности почвенных микроорганизмов на поступление питательных веществ в растение.

- •12. Состав почвенного раствора и его влияние на поступление элементов питания в растение (антагонизм и синергизм).

- •13. Пиноцитоз, его роль в поступлении питательных веществ в растение

- •14. Роль микроорганизмов в питании растений, их виды

- •15. Вынос элементов питания растениями из почвы, его значение. Виды выноса, использование в практике

- •16. Рассчитать вынос n, р205 и к20 урожаем пшеницы Зт зерна и 4,5т соломы, если содержание n в зерне 3,2%, р205- 0,8% и к20 - 0,6%, в соломе

- •L7. Периодичность поступления питательных элементов в растения и роль

- •19. Виды удобрений по способу применения

- •20.Внекорневое питание растений. Его положительные и отрицательные стороны

- •21. Физиологическая реакция солей и удобрений

- •22. Понятие и состав почв, их фазы

- •0.Почва как объект изучения агрохимии.

- •1. Живая фаза.

- •2.Газообразная фаза почвы.

- •3.Жидкая фаза почвы.

- •4.Твёрдая фаза почвы.

- •23. Органическая часть почвы, понятие гумуса и его роль в питании растений. Баланс гумуса в полевых севооборотах.

- •24. Минеральная часть почвы. Первичные и вторичные минералы

- •25. Поглотительная способность почв: механическая, биологическая и физическая, их значение при применении удобрений

- •26. Физико-химическая поглотительная способность почв и ее значение при применении удобрений

- •27. Химическая поглотительная способность почв

- •28. Кислотность почв и ее формы: актуальная, потенциальная

- •Обменная кислотность почв. Принцип потенциометрического метода определения обменной кислотности (рНксl) почв.

- •Гидролитическая кислотность почв. Принцип метода определения гидролитической кислотности почв.

- •29. Перечислить с.-х. Культуры, которые могут произрастать в условиях кислой реакции среды и которые не выносят ее

- •30. Отношение растений к реакции почвы и подвижному алюминию и марганцу. Деление растений на группы по указанным показателям

- •31. Буферность почв, ее понятие, привести примеры

- •32. Сумма поглощенных оснований, емкость поглощения и степень насыщенности почв основаниями, использование данных в производстве

- •33. Понятие доступной формы элементов питания в почве и их содержание

- •34. Определение нуждаемости почв в известковании. Картограммы кислотности. Основное и поддерживающее известкование

- •1. Определение необходимости известкования почв на основании их агрохимических свойств.

- •2. Определение очерёдности известкования почв.

- •Основное и поддерживающее известкование.

- •35. Расчет доз СаСОз для основного и поддерживающего известкования Табличный метод определения доз извести. Метод расчёта доз извести «на сдвиг рНксl». Пример проведения расчётов.

- •Определение доз извести по гидролитической кислотности. Пример проведения расчётов. Определение дозы конкретного известкового материала. Пример проведения расчётов.

- •36. Известкование в полевых, кормовых и овощных севооборотах (сроки, способы внесения. Сроки и способы внесения известковых удобрений.

- •Эффективность известкования.

- •37. Известняковая мука, ее состав, свойства, взаимодействие с почвой, применение

- •38. Доломитовая мука, ее состав, свойства, действие на почву, применение

- •39. Гашеная известь, ее получение, состав, свойства, применение

- •40. Мергель, его состав, свойства, применение

- •41. Содержание и роль азота в растениях. Внешние признаки недостатка его для растений.

- •42. Вынос и динамика потребления азота растениями на протяжении вегетационного периода

- •43. Содержание и формы азота в почвах, превращение азота в почвах, диагностика азотного питания растений. Регулирование содержания нитратов в почве агротехническими приемами.

- •3. Процесс восстановлений (редукции) нитратов.

- •4. Процессы прямого аминирования и образования амидов.

- •5. Процессы переаминирования и дезаминирования.

- •6. Процесс аммонификации.

- •7. Процесс нитрификации.

- •8. Процессы биологической и косвенной денитрификации.

- •9. Процессы иммобилизации минерального азота и необменного поглощения (фиксации) аммония.

- •11. Баланс азота в почвах.

- •47. Аммонийно-нитратные удобрения - аммонийная селитра, ее получение, свойства, взаимодействие с почвой, применение. Техника безопасности при хранении аммонийной селитры.

- •48. Нитратные удобрения - кальциевая и натриевая селитры, их получение, свойства, взаимодействие с почвой, применение

- •49. Мочевина (карбамид) их получение, свойства, взаимодействие с почвой, применение.

- •50. Жидкие азотные удобрения (жидкий аммиак, аммиачная вода, аммиакаты: получение, состав, свойства, особенности применения).

- •51. Растительная и почвенная диагностика потребности растений в азотных удобрениях

- •52. Технология применения азотных удобрений, дозы, сроки, способы внесения

- •53. Влияние азотных удобрений на урожайность и качество с.-х. Понятие пдк нитратов в продукции.

- •54. Агрономическая и экономическая эффективность применения азотных удобрений

- •55. Охрана окружающей среды от загрязнений азотными удобрениями.

- •56. Среднее содержание фосфора в разных видах растений и их органах.

- •57. В состав каких органических соединений растений входит фосфор, и их физиологическая роль.

- •58. Вынос фосфора урожаями с.-х. Растений из почвы.

- •59. Поступление фосфора в растения по фазам развития.

- •60. Внешние признаки недостатка и избытка фосфора у растений.

- •61. Общие и доступные запасы фосфора в разных видах почв.

- •62. Формы фосфора в почвах и их превращение. Подвижность соединений фосфора в почвах (доступность для растений в зависимости от реакции среды.

- •63. Группировка растений по способности усваивать фосфор из труднорастворимых фосфатов.

- •64. Картограммы содержания подвижного фосфора в почвах и использование их в производстве

- •Группировка почв по содержанию подвижного фосфора, определяемого различными методами

- •65. Химическое связывание (поглощение) фосфора в разных почвах, показать на примерах, его роль в питании растения фосфором.

- •66. Ассортимент фосфорных удобрений, группы фосфорных удобрений по растворимости в воде и других растворителях.

- •67. Суперфосфат простои (порошковидный, гранулированный), его состав, производство, взаимодействие с почвой .

- •68. Фосфоритная мука, ее получение, свойства, взаимодействие с почвой, применение коэффициента использования фосфора из удобрений.

- •69. Содержание калия в растениях и его физиологическая роль

- •70. Содержание и формы калия в почвах доступных для растений

- •71. Хлористый калий, его виды, состав, свойства, взаимодействие с почвой, применение.

- •72. Калийная соль, ее состав, свойства, взаимодействие с почвой, применение.

- •73. Сернокислый калий, его состав, свойства, взаимодействие с почвой, применение.

- •74. Калимагнезия, ее состав, свойства, взаимодействие с почвой, применение.

- •75. Технология применения калийных удобрений (дозы, сроки, способы применения).

- •76. Содержание бора в растениях и его физиологическая роль, внешние признаки недостатка, содержание в почве для овощных культур.

- •77. Бормагниевое удобрение, состав, свойства, применение.

1. Предмет, цель и задачи агрохимии.

А

грономическая

химия или агрохимия,

— наука о взаимодействии растений,

почвы и удобрений в процессе выращивания

сельскохозяйственных культур, о

круговороте веществ вземледелии и

использовании удобрений для увеличения

урожая, улучшения его качества и повышения

плодородия почвы.

грономическая

химия или агрохимия,

— наука о взаимодействии растений,

почвы и удобрений в процессе выращивания

сельскохозяйственных культур, о

круговороте веществ вземледелии и

использовании удобрений для увеличения

урожая, улучшения его качества и повышения

плодородия почвы.

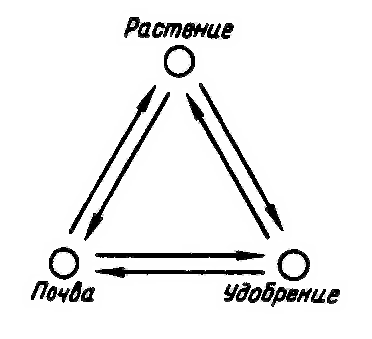

Взаимосвязь объектов

изучаемых в агрохимии (растений, почв,

удобрений) Прянишников выразил в виде

схемы – треугольник Д. Н. Прянишникова.

означает взаимное влияние рассматриваемых

объектов.

означает взаимное влияние рассматриваемых

объектов.

Позднее Журбицкий добавил 4 объект, т.к. взаимодействие 3 других объектов происходит в особенных климатических условиях.

Цель агрономической химии — создание наилучших условий питания растений с учетом знания свойств различных видов и форм удобрений, особенностей их взаимодействия с почвой, определение наиболее эффективных форм, способов, сроков применения удобрений.

Задачи агрономической химии:

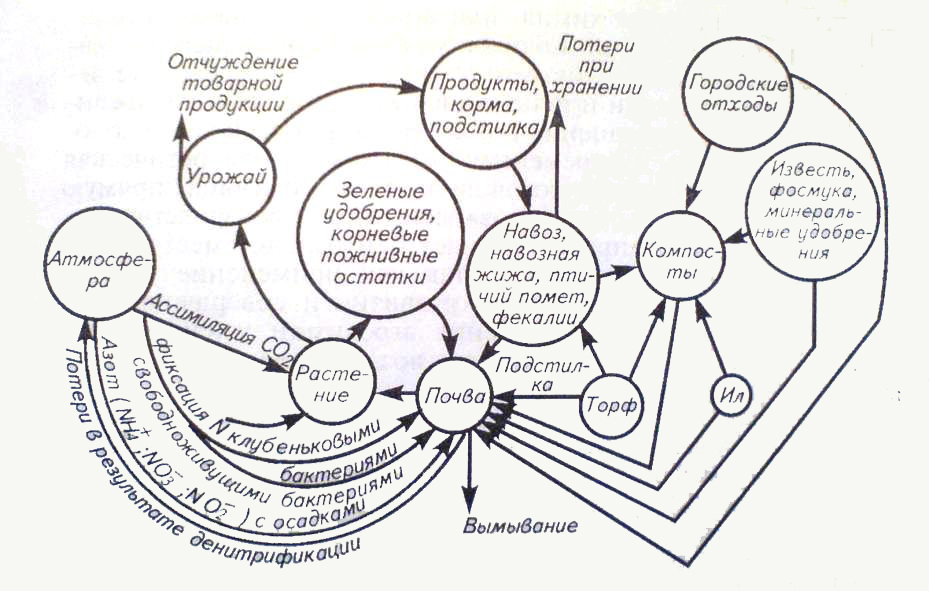

1). Управление круговоротом и балансом химических элементов в системе почва-растение.

2). Определение точных параметров круговорота всех биогенных элементов с учетом зон выращивания и специфики различных сельскохозяйственных растений и их сортов при заданных уровнях продуктивности.

2. Д.Н. Прянишников, годы жизни, заслуги в разработке азотного и фосфорного питания растений.

Развитие агрохимии в нашей стране неразрывно связано с деятельностью Д. Н. Прянишникова (1865—1948). В 1887 г. Дмитрий Николаевич поступил учиться в Петровскую академию и остался в ней на всю жизнь. Здесь он получил степень магистра агрономии (1890), профессорствовал (1895-1948), здесь (впервые в мире) ввел в практику студентов постановку вегетационных опытов (1896), замешал директора по учебной части (1907—1913), а затем и сам стал директором (1916). Именно в «Петровке» он до последних дней своих оставался во главе созданной им кафедры агрономической и биологической химии.

Практическое применение агрохимии, которая служит теоретической базой химизации земледелия, Д. Н. Прянишников рассматривал как мощное средство повышения производительности труда. А зачем это было необходимо, если Россия, издавна считавшаяся аграрной страной, вывозила хлеб в другие страны? Ответ мы находим в трудах Д. Н. Прянишникова. Дело не в том, что Россия из года в год собирала высокие урожаи хлебов, а в том, что она была аграрной страной только по составу населения, страной, в которой крестьяне питались по-вегетариански (вспомним С. Есенина, описывающего благополучную деревню: «...по праздникам — мясо и квас...»). Другие страны, например Германия, покупали русский хлеб, чтобы скармливать его скотине, получая при этом 1 фунт мяса из 4—5 фунтов зерна (средний урожай пшеницы в период 1908—1912 гг. в России составлял 45 пудов, в Германии — 140 пудов).

Д. Н. Прянишников отмечал, что: «Россия должна избегнуть противоречия между улучшением питания населения и экспортом», а для этого необходимо «создать действительные избытки хлеба». Каким образом? Средствами обработки почвы, механизацией иди «химификацией», как в то время называли применение минеральных удобрений, или другими приемами? Не умаляя других средств повышения урожаев, Дмитрий Николаевич выбрал хи-мификацию Он умел выбирать главное; впоследствии выяснилось, что применение удобрений обеспечивает по крайней мере половину прибавки урожаев от интенсивных приемов.

Научные интересы Д Н Прянишникова отличались широтой охватываемых вопросов. Пол его руководством изучали фосфорное питание растений, в частности усвоение растениями фосфора из фосфоритов и применение фосфоритной муки в качестве удобрения.

В связи с разработкой Соликамских калийных залежей Д. Н. Прянишников и его ученики выполнили ряд работ по использованию растениями калийных солей. Он всегда уделял большое внимание изучению роли биологического азота в земледелии, подчеркивал необходимость использования органических удобрений. Д. Н. Прянишников организовал работы по изучению действия микроэлементов на растения. Он доказал, что аммонийные соли являются равноценным источником азотного питания для растения, как и соли азотной кислоты. Были установлены условия, при которых снабжение растений аммонийными солями не приводит к нежелательным вторичным эффектам. Эти работы имели чрезвычайно важное значение. ык как способствовали решению вопроса о применении аммонийных солей в качестве азотных удобрений.

Превращение азотистых веществ у растений Д. Н. Прянишников начал изучать с распада белковых веществ и дальнейших превращений продуктов распада. Было известно, что при прорастании семян, богатых белковыми веществами, образуется большое количество аспарагина. Д. Н. Прянишников доказал, что при распаде белков образуются аминокислоты, от которых в дальнейшем отщепляется аммиак. При прорастании семян образующийся аммиак связывается в виде аспарагина и таким образом переводится в неядовитое соединение, а аспарагин в растениях может вновь использоваться в процессах биосинтеза. Д. Н. Прянишников назвал аспарагин «обезвреженным аммиаком». Эти работы показали наличие тесной связи между азотным и углеводным обменом. Изучая азотнокислый аммоний, соль, в которой сочетаются аммиак и нитрат. Д. Н. Прянишников назвал «удобрением будущего».

Огромное значение для решения практических вопросов применения удобрений, развития азотно-туковой промышленности в нашей стране имели классические исследования Д. Н. Прянишникова по азотному обмену и питанию растений, а также его работы по использованию калийных и местных (навоз, торф, зола) удобрений, известкованию почв. Много труда Д. Н. Прянишников затратил на изучение сроков, лоз и способов внесении удобрении. размещения их в севооборотах, удобрения отдельных культур.

Предметом постоянной заботы Дмитрия Николаевича было агрохимическое образование. Он никогда не противопоставлял учебное образование и научную работу. Часто цитируя высказывание Пирогова о том, что «научное и светит и греет», а «учебное без научного — только блестит», он строил учебный процесс таким образом, чтобы самостоятельные исследования студентов занимали в обучении видное место Правильное соотношение научного и учебного процессов в понимании Д. Н Прянишникова наилучшим образом характеризует девиз его научно-педагогической деятельности: «Исследуя — учим».

Как и большинство выдающихся ученых, Д. Н. Прянишников мог по праву гордиться огромной армией своих учеников все отечественные специалисты-агрономы, не говоря об агрохимикатах, в той или иной степени учились у него. Среди его учеников гордость отечественной науки академик Н. И. Вавилов— великий сеятель, агроном, растениевод, географ, эколог, историк, этнограф, генетик, селекционер, оставивший миру замечательные творения в области происхождения, изменчивости, иммунитета и экологии растений, оценивший, насколько это было возможно, ресурсы мировой флоры для использовании в народном хозяйстве.

Под редакцией Д. Н. Прянишникова вышло 17 томов сборника «Из результатов вегетационных опытов и лабораторных работ». При его активном участии были организованы Научный институт по удобрениям при BCHX, Всесоюзный институт удобрений, агротехники и агропочвоведения. Центральный научно-исследовательский институт сахарной промышленности. Фундаментальные труды Д. Н. Прянишникова, в том числе «Агрохимия» и «Азот в жизни растений и земледелии СССР», до настоящего времени используют для подготовки специалистов как в нашей стране, так и за рубежом.

Благодаря плодотворной научной деятельности Д. Н. Прянишникова и созданной им российской школы агрохимиков агрохимия в нашей стране развивается на физиологической и биохимической основе, тесно связана с практическими задачами химизации земледелия. Трудами Д. Н. Прянишникова, его соратников и учеников утвержден приоритет отечественной науки в решении многих проблем агрохимии.