- •Сущность, функции и структура рынка.

- •Источники и движущие силы экономического развития. Критерии экономического развития.

- •3. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и его виды. Изменение рыночного равновесия.

- •Эластичность спроса: понятие, виды, факторы.

- •Эластичность, предложение: понятие, факторы. Предложение в трех временных периодах.

- •Предпочтения потребителя. Ограничения потребителя. Потребительский выбор производителя.

- •Производственная функция. Изокванта. Изокоста. Оптимальный выбор производителя.

- •Функции издержек. Виды издержек. Условие максимизации прибыли фирмы.

- •Отраслевые рыночные структуры (совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия).

- •Анализ и оценка поведения фирмы – совершенного конкурента в двух временных периодах.

- •11. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии (в двух временных периодах).

- •Олигополия как тип рыночной структуры. Модели поведения фирмы в условиях олигополии.

- •13. Совокупный спрос и совокупное предложение.

- •14. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие. Предложение денег. Денежные агрегаты.

- •Кредитно-денежная политика: сущность, методы и виды. (внимание на стрелки)

- •16. Налоги: сущность и функции. Налоговая система и ее эффективность.

- •17. Сущность, значение и виды фискальной политики.

- •18. Инфляция: сущность, причины и социально-экономические последствия.

- •19. Антиинфляционная политика: цель, методы.

- •Безработица: сущность, показатели, факторы. Формы безработицы. Закон Оукена.

- •21. Менеджмент как вид деятельности, наука и аппарат управления

- •22.Роль менеджера в организации. Компетенции менеджера.

- •Эволюция управленческих теорий. Современная управленческая парадигма

- •Современная управленческая парадигма: сущность, основные характеристики

- •Современные тенденции менеджмента:

- •26. Организационные структуры: типология, современные тенденции.

- •27. Сущность и типы управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений.

- •Конфликты в организации: сущность, причины возникновения, типы, управление.

- •29. Лидерство в управлении. Теории лидерства.

- •30.Формы влияния в управлении. Власть как форма влияния.

- •Мотивация в управлении: теория и практика.

- •Системный подход к исследованию организаций. Организация как система. Признание организации. Классификация организаций.

- •Практическая значимость всеобщих организационных законов.

- •34. Организованность и управляемость в деловых организациях

- •Вклад отечественных ученых и практиков в науку. Теория организаций. (из интернета, в лекциях нет)

- •36. Понятие и сущность процессов самоорганизации и самоуправления.

- •37. Новые тенденции в теории организаций, организации будущего.

- •Понятие маркетинга. Содержание маркетинговой деятельности.

- •Основные компоненты системы маркетинговой информации. Методы маркетинговых исследований.

- •40. Кадровая политика (кп) современной организации.

- •Характеристика основных методов отбора.

- •Тестирование. После бесконтактного общения претендентами отбирается кандидатам для тестирования.

- •42. Трудовая адаптация персонала: задачи, основные этапы

- •43. Организация обучения персонала в компании.

- •Методы профессионального обучения

- •Основные преимущества обучения на рабочем месте

- •Основные недостатки обучения на рабочем месте

- •Деловые игры Ролевые игры

- •Самостоятельное обучение

- •44. Управление карьерой работника. Создание резерва руководителей.

- •45. Государственное регулирование инновационной деятельности.

- •46. Понятие инноваций, ее основные свойства и классификация.

- •47. Инновационные стратегии : классификация и характеристика.

- •48. Метод поиска новых идей и технических решений.

- •49. Сущность и классификация кризисов в социально-экономической системе. Причины возникновения и последствия.

- •50. Управленческие стратегии выхода из кризиса.

- •Фиктивное и преднамеренное банкротство. Методики прогнозирования банкротства.

- •54. Определение стратегического менеджмента.

- •1) Ориентированы на будущее и закладывают основу для принятия оперативных управленческих решении;

- •2) Сопряжены со значительной неопределенностью, поскольку учитывают неконтролируемые внешние факторы, воздействующие на предприятие;

- •3) Связаны с вовлечением значительных ресурсов и могут иметь чрезвычайно серьезные, долгосрочные последствия для предприятия.

- •55. Классификация конкурентных стратегий

- •1). Стратегия лидерства в издержках

- •2). Стратегия дифференциация продукции

- •3). Стратегии фокусирования

- •Базовые стратегии роста организации

- •1) Стратегии роста:

- •2). Стратегия сокращения

- •3). Комбинированная стратегия

- •57.Развитие взглядов на определение стратегии организации

- •58. Охарактеризовать документационное обеспечение управленческой деятельности.

- •59. Охарактеризовать основные пакеты прикладных программ (ппп) для управления экономикой.

- •Федеральная целевая программа «Электронная Россия» (2002 – 2010 годы)».

- •Основные информационные технологии управления предприятием.

- •62. Характеристика производственной стратегии организации.

- •5. Решения по ресурсам

- •63. Агрегированное планирование (а.П.): стратегии, содержание, методы.

- •64. Оперативное управление производством: сущность, функции, календарно-плановые нормативы.

- •Системы оперативного управления: отечественный и зарубежный опыт

- •Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

- •Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.

- •67. Бизнес-план предприятия: назначение, структура, содержание.

- •1. Описание бизнеса. Цели деятельности предприятия (краткое содержание).

- •2. План по маркетингу и реализации товара (услуг).

- •3. План инноваций:

- •4. Производство продукции:

- •11. Сопроводительные документы.

- •68. Производственный процесс и методы его организации.

- •1. Технико – технологические:

- •3. Организационные:

- •Основные производственные фонды. Показатели эффективности их использования.

- •70. Оборотные средства. Управление повышением эффективности их использования.

- •71. Калькулирование себестоимости продукции: объекты и методы. Плановая калькуляция (состав статей и порядок разработки).

- •72.Формы и системы оплаты труда

- •74. Производственная программа предприятия

- •75. Финансовые результаты деятельности предприятия. Распределение и использование прибыли.

- •76. Показатели финансового состояния предприятия

- •77. Производственная мощность предприятий и их подразделений.

- •78. Логистика закупок сущность и задачи закупочной логистики

- •Служба закупок на предприятии

- •Задача «сделать или купить»

- •Задача выбора поставщика

- •79. Производственная логистика понятие производственной логистики

- •Традиционная и логистическая концепции организации производства

- •Качественная и количественная гибкость производственных систем

- •Толкающие системы управления материальными потоками в производственной логистике

- •Тянущие системы управления материальными потоками в производственной логистике

- •Эффективность применения логистического подхода к управлению материальными потоками на производстве

- •80. Логистика запасов понятие материального запаса

- •Причины создания материальных запасов

- •Виды материальных запасов

- •Нормирование запасов

- •Системы контроля за состоянием запасов

- •Определение оптимального размера заказываемой партии

- •81. Основы организации внутрифирменных экономических отношений

- •1. Предприятие как социально-экономическая система. Законы синергии, самосохранения, развития.

- •2.Понятие внутрихозяйственного механизма.

- •3.Структуры предприятия. Производственная структура предприятия.

- •4.Структуры предприятия. Организационная структура предприятия.

- •5. Методические основы организации внутрифирменных отношений.

- •6.Понятие и назначение управленческого учета. Финансовая структура предприятия.

- •Выбор модели планирования и оценки деятельности подразделения.

- •Центральный аппарат управления

- •83. Назначение и методы трансфертного ценообразования. Понятие и функции трансфертных цен.

- •84. Анализ потоков денежных средств.

- •85. Основные виды бюджетов предприятия.

- •88. Сущность и содержание социально-экономического прогнозирования.

- •89.Методологические основы прогнозирования: методы и этапы.

- •90. Принципы и процесс стратегического планирования

- •91. Краткая характеристика основных этапов в процедуре выбора консультантов.

- •Составление списка консалтинговых фирм и консультантов, специализирующихся в области возникшей у клиента проблемы.

- •Разработка технического задания (тз) для консультантов.

- •Анализ предложений консультантов.

- •Организация и проведение конкурса.

- •Разработка и согласование контракта на консультационное обслуживание.

- •1. Составление списка консалтинговых фирм и консультантов, специализирующихся в области возникшей у клиента проблемы.

- •2. Разработка технического задания (тз)

- •3. Анализ предложений консультантов

- •4. Организация и проведение конкурса

- •5. Разработка и согласование контракта на консультационное обслуживание

- •92. Понятие моделей управленческого консультирования, их достоинства, недостатки, условия применения.

Вклад отечественных ученых и практиков в науку. Теория организаций. (из интернета, в лекциях нет)

Теория организаций

Общество состоит из множества организаций, с которыми связаны все аспекты и проявления человеческой жизнедеятельности. Теория организации призвана ответить на вопросы: зачем организации нужны? как они создаются? функционируют и изменяются? почему члены организаций действуют именно так, а не иначе?

Теория организации – наука, изучающая принципы, законы и закономерности возникновения организации как явления, ее эволюции, механизмы функционирования, взаимодействия ее частей и элементов между собой, а также с внешней средой для достижения намеченных и/или проектирования новых целей.

Овладение знаниями об этом позволяет обоснованно и профессионально подходить к формированию протекающих в организациях процессов, к определению курса действий и руководству его реализацией в интересах достижения поставленных целей.

Предмет теории организации составляют организационные отношения людей в процессе совместной деятельности и закономерности их развития.

Организацией как объектом исследования занимаются менеджмент, экономика, социология, психология, политология и другие науки. Каждая из этих дисциплин рассматривает лишь часть процессов, происходящих в организации. Так, менеджмент рассматривает вопросы, связанные с элементами организации и процесса управления, коммуникациями, с организацией взаимодействия и полномочий, построения организаций. Экономика изучает элементы организации и оплаты труда; организации производства; экономические законы развития, в том числе пропорционального и планомерного развития, соответствия производственных отношений характеру производительных сил. Психология изучает психическое отражение человеком различных аспектов организационных отношений. Политология рассматривает отношение людей к политическим организациям, проблемам внутренней и внешней политики. Однако это лишь элементы, составляющие организацию в целом как процесс и как явление. Предпринимались попытки объединить усилия перечисленных наук в области исследования организаций как больших систем посредством кибернетики, теории управления. Так, теория управления изучает следующие проблемы, касающиеся организации: производство как система, типы отношений управления, организационная структура управления, линейные и функциональные связи, организационно-распорядительные методы управления, организация процесса управления, организация управленческого труда. Дальнейшее развитие исследований в области теории управления способствовало выделению теории организации как самостоятельной новой науки. Она призвана интегрированно подходить к ключевым процессам, происходящим в формальных и неформальных объединениях людей и их коммуникациях.

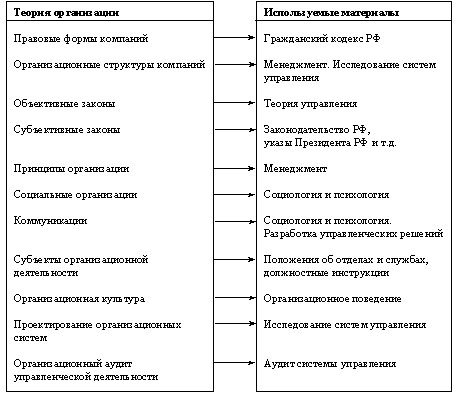

Таким образом, теория организации – одна из серии управленческих наук, основой которой служит теория управления (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Место теории организации в системе управленческих наук

Теория организации, обособившись, сохраняет связь с основополагающими науками и опирается на законодательно-правовую базу. Связь теории организации с другими науками наглядно показана на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Связь теории организации с другими науками

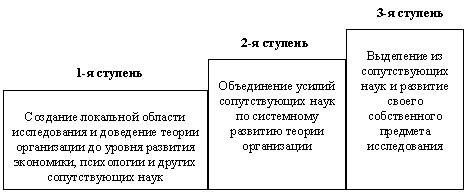

Развитие каждой науки характеризуется двумя процессами: дифференциацией и интеграцией знаний. Дифференциация – это поиск своей ниши (своего предмета и объекта исследования) для проведения углубленных исследований. Интеграция основана на стремлении исследовать проблему с разных сторон, формировать приоритеты влияния той или иной процедуры на ситуацию в целом. Ученые, занимающиеся теорией организации, обсуждают перспективность трех путей ее развития:

•создания общего подхода к основным научным воззрениям на базе имеющихся в менеджменте, экономике, социологии и других относительно разработанных науках научных воззрений и дальнейшего продвижения в исследованиях;

•выделения своей локальной области исследования части организации и развития ее;

•формирования трехступенной схемы развития (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Схема развития теории организации

Определенной трудностью для развития теории организации является проблема количественного измерения организационных параметров. В настоящее время в основном оперируют качественными измерениями: хороший, плохой, высокий, средний, низкий, большой, маленький; эффективный, неэффективный. Например, организация обладает высоким научным потенциалом.

Из числа эффективных методов исследования в теории организации могут использоваться дедукция и индукция. Дедукция предусматривает исследования путем перехода от общего к частному. Сначала создается теория или методология, а затем объясняются или предсказываются единичные и групповые события. Индукция предусматривает исследования путем перехода от частного к общему. Вначале собирается обширный материал, на базе которого создается теория, могущая объяснить любые происходящие события из данной типологии данных. Например, по результатам большого количества собранных материалов о зависимости характера отношений между работниками и эффективностью их труда была создана весьма эффективная теория коммуникаций, включающая пять уровней отношений: полная поддержка, различие, поляризация, столкновение и антагонизм. Каждый метод опирается на комплекс эмпирических гипотез (предположений). Они должны удовлетворять следующим требованиям:

•осмысленность введенных терминов, категорий и понятий;

•непротиворечивость дефиниций одного и того же предмета или явления;

•достоверность выводов, т.е. возможность проведения проверки или повторения результатов;

•возможность обобщения на другие классы событий;

•наличие ограничений на применение гипотез (технических, экологических, социальных и т.д.);

•возможность объяснения происходящих событий и их прогнозирования.

Развитие теории организации включает три конкретных этапа, которые в свою очередь могут быть поделены на соответствующие подэтапы:

1) сбор и обработка информации:

•• сбор фактов, явлений, прогнозов, тенденций, исторических и фольклорных сведений, легенд и мифов о существовании или функционировании организаций (как явления), особенностях организации (как процесса);

•• систематизация информации и составление типологии, например, по времени, по эффективности, по характеру организационных отношений, по сфере деятельности;

2) создание теорий и методик:

•• создание понятийного аппарата: категории, термины, их взаимосвязь, классы терминов, синонимы;

•• привлечение научного багажа других наук для более полного понимания своих собственных проблем, например теории управления, разработки управленческих решений, кибернетики Виннера, функционально-стоимостного анализа;

•• нахождение зависимостей между параметрами, отношений между категориями, формулирование законов и закономерностей, например нормы управляемости персоналом в зависимости от характера деятельности, закон развития, закон самосохранения, закон синергии;

3) апробация теорий и методик:

•• практическое апробирование разработанных теорий и методик;

•• обобщение теоретических разработок и практических результатов применения отдельных положений теории организации, накопление статистических данных.

Перечисленные этапы выполняются циклически друг за другом, совершенствуя на каждом очередном витке знания в области теории организации.

Вклад ученых

Становление и развитие теории организации в нашей стране происходило особым путем. Главная заслуга российских исследователей – разработка фундаментальных методологических проблем теории организации.

Одним из выдающихся ученых, внесших наиболее весомый вклад в разработку организационной науки, является А.А. Богданов (Малиновский) (1873–1928), по мнению которого предметом организационной науки должны стать общие организационные принципы и законы, в соответствии с которыми протекают процессы организации во всех сферах органического и неорганического мира, в работе стихийных сил и сознательной деятельности людей. Они действуют в технике (организация вещей), экономике (организация людей), идеологии (организация идей).

Анализируя сущность организации, А. Богданов высказал идею о необходимости системного подхода к ее изучению, дал характеристику соотношения системы и ее элементов, показав, что организационное целое превосходит простую сумму его частей.

А.А. Богданов выявил и сформулировал два ведущих закона, которые предопределяют функционирование и развитие организационных систем. Формулировка первого закона , по мнению А.А. Богданова, отражает организационный и дезорганизационный опыт и гласит: если система состоит из частей высшей и низшей организованности, то ее отношение к среде определяется низшей организованностью. Например, прочность цепи определяется наиболее слабым звеном, скорость эскадры – наименее быстроходным из ее судов, урожайность – тем из условий плодородия, которое имеется в относительно наименьшем количестве (агрономический закон Либиха) и т.п. Согласно этому закону расширение хозяйственного целого зависит от наиболее отстающей его части.

Второй закон Богданов назвал законом расхождения . Комплексы (системы) расходятся, различаются между собой в силу первичной неоднородности (начальная разность), разности среды и под воздействием исходных изменений.

В жизни закон расхождения играет важную, направляющую роль. Он указывает, что, во-первых, в отношениях и взаимосвязях между системами в большинстве случаев имеют место различные противоречия, во-вторых, за всяким многообразием надо видеть то сравнительное единообразие, из которого оно произошло, от сложного восходить к более простому, в-третьих, образовавшиеся части будут обладать прогрессирующими различиями, в-четвертых, эти различия будут направлены на создание дополнительных связей, стабилизирующих систему. Напрашивается еще один вывод: если посредством вмешательства в систему разорвать дополнительные связи, система распадется. Существенной чертой закона расхождения является его необратимость, т.е. если каким-либо образом соединить части в единое целое, получится новое системное образование, имеющее характерные черты, отличные от организационных признаков системы, имевшихся до расхождения.

Нельзя не отметить, что в научной концепции А.А. Богданова не все положения и суждения достаточно обоснованы и прошли проверку социальной практикой (особенно механизм возникновения, функционирования и разрушения социосистем), поскольку в то время не было еще достаточного эмпирического и теоретического материала. Ныне разработаны концепции синергетики (Ф. Хакен, А. Пригожин), общего эволюционизма (Н. Моисеев), общей теории систем (А. Уемов, Ю. Урманцев) и др. Их теоретические установки способствуют дальнейшему развитию общей науки организаторской деятельности. В начале 20-х годов в СССР были сформулированы «Основные законы научной организации производства НОТ».

А. Гастев, П. Керженцев и другие ученые внесли большой вклад в развитие организационной науки в прикладном плане, но в период сталинизма столь многообещающий процесс был прерван. Организационная наука очнулась от потрясения лишь в 60-х годах XX в.

В 70-х годах в рамках Советской социологической ассоциации образовалась секция «Социология организаций». Ежемесячно в Москве стал работать научный семинар, на котором обсуждались проблемы организационной науки.

Положительную роль в разработке проблем организации сыграл Д.М. Гвишиани, который довольно обстоятельно изложил зарубежный опыт исследования организационных систем.

Определенное влияние на развитие теории организации оказала деятельность группы исследователей под руководством профессора Н.И. Лапина, которые разрабатывали вопросы социального планирования.

Другим важным направлением в разработке теории организации стали исследования в области социального управления.

Одним из первых начал разрабатывать эту проблематику в советской литературе Ю.Е. Волков. С его точки зрения, социальное управление включает в себя, во-первых, управление социальными процессами в коллективе, во-вторых, решение социальных проблем собственного производственного управления.

Весьма плодотворными являются усилия А.И. Пригожина в разработке проблем социологии организации. Его монографии посвящены исследованию организации с использованием социологических методов.

В постсоветский период особое внимание стало уделяться рассмотрению проблем совершенствования организационных структур на макро- и микроуровнях, определению методов и принципов социального управления применительно к современному этапу становления и развития российского общества.