- •Сущность, функции и структура рынка.

- •Источники и движущие силы экономического развития. Критерии экономического развития.

- •3. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и его виды. Изменение рыночного равновесия.

- •Эластичность спроса: понятие, виды, факторы.

- •Эластичность, предложение: понятие, факторы. Предложение в трех временных периодах.

- •Предпочтения потребителя. Ограничения потребителя. Потребительский выбор производителя.

- •Производственная функция. Изокванта. Изокоста. Оптимальный выбор производителя.

- •Функции издержек. Виды издержек. Условие максимизации прибыли фирмы.

- •Отраслевые рыночные структуры (совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия).

- •Анализ и оценка поведения фирмы – совершенного конкурента в двух временных периодах.

- •11. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии (в двух временных периодах).

- •Олигополия как тип рыночной структуры. Модели поведения фирмы в условиях олигополии.

- •13. Совокупный спрос и совокупное предложение.

- •14. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие. Предложение денег. Денежные агрегаты.

- •Кредитно-денежная политика: сущность, методы и виды. (внимание на стрелки)

- •16. Налоги: сущность и функции. Налоговая система и ее эффективность.

- •17. Сущность, значение и виды фискальной политики.

- •18. Инфляция: сущность, причины и социально-экономические последствия.

- •19. Антиинфляционная политика: цель, методы.

- •Безработица: сущность, показатели, факторы. Формы безработицы. Закон Оукена.

- •21. Менеджмент как вид деятельности, наука и аппарат управления

- •22.Роль менеджера в организации. Компетенции менеджера.

- •Эволюция управленческих теорий. Современная управленческая парадигма

- •Современная управленческая парадигма: сущность, основные характеристики

- •Современные тенденции менеджмента:

- •26. Организационные структуры: типология, современные тенденции.

- •27. Сущность и типы управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений.

- •Конфликты в организации: сущность, причины возникновения, типы, управление.

- •29. Лидерство в управлении. Теории лидерства.

- •30.Формы влияния в управлении. Власть как форма влияния.

- •Мотивация в управлении: теория и практика.

- •Системный подход к исследованию организаций. Организация как система. Признание организации. Классификация организаций.

- •Практическая значимость всеобщих организационных законов.

- •34. Организованность и управляемость в деловых организациях

- •Вклад отечественных ученых и практиков в науку. Теория организаций. (из интернета, в лекциях нет)

- •36. Понятие и сущность процессов самоорганизации и самоуправления.

- •37. Новые тенденции в теории организаций, организации будущего.

- •Понятие маркетинга. Содержание маркетинговой деятельности.

- •Основные компоненты системы маркетинговой информации. Методы маркетинговых исследований.

- •40. Кадровая политика (кп) современной организации.

- •Характеристика основных методов отбора.

- •Тестирование. После бесконтактного общения претендентами отбирается кандидатам для тестирования.

- •42. Трудовая адаптация персонала: задачи, основные этапы

- •43. Организация обучения персонала в компании.

- •Методы профессионального обучения

- •Основные преимущества обучения на рабочем месте

- •Основные недостатки обучения на рабочем месте

- •Деловые игры Ролевые игры

- •Самостоятельное обучение

- •44. Управление карьерой работника. Создание резерва руководителей.

- •45. Государственное регулирование инновационной деятельности.

- •46. Понятие инноваций, ее основные свойства и классификация.

- •47. Инновационные стратегии : классификация и характеристика.

- •48. Метод поиска новых идей и технических решений.

- •49. Сущность и классификация кризисов в социально-экономической системе. Причины возникновения и последствия.

- •50. Управленческие стратегии выхода из кризиса.

- •Фиктивное и преднамеренное банкротство. Методики прогнозирования банкротства.

- •54. Определение стратегического менеджмента.

- •1) Ориентированы на будущее и закладывают основу для принятия оперативных управленческих решении;

- •2) Сопряжены со значительной неопределенностью, поскольку учитывают неконтролируемые внешние факторы, воздействующие на предприятие;

- •3) Связаны с вовлечением значительных ресурсов и могут иметь чрезвычайно серьезные, долгосрочные последствия для предприятия.

- •55. Классификация конкурентных стратегий

- •1). Стратегия лидерства в издержках

- •2). Стратегия дифференциация продукции

- •3). Стратегии фокусирования

- •Базовые стратегии роста организации

- •1) Стратегии роста:

- •2). Стратегия сокращения

- •3). Комбинированная стратегия

- •57.Развитие взглядов на определение стратегии организации

- •58. Охарактеризовать документационное обеспечение управленческой деятельности.

- •59. Охарактеризовать основные пакеты прикладных программ (ппп) для управления экономикой.

- •Федеральная целевая программа «Электронная Россия» (2002 – 2010 годы)».

- •Основные информационные технологии управления предприятием.

- •62. Характеристика производственной стратегии организации.

- •5. Решения по ресурсам

- •63. Агрегированное планирование (а.П.): стратегии, содержание, методы.

- •64. Оперативное управление производством: сущность, функции, календарно-плановые нормативы.

- •Системы оперативного управления: отечественный и зарубежный опыт

- •Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

- •Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.

- •67. Бизнес-план предприятия: назначение, структура, содержание.

- •1. Описание бизнеса. Цели деятельности предприятия (краткое содержание).

- •2. План по маркетингу и реализации товара (услуг).

- •3. План инноваций:

- •4. Производство продукции:

- •11. Сопроводительные документы.

- •68. Производственный процесс и методы его организации.

- •1. Технико – технологические:

- •3. Организационные:

- •Основные производственные фонды. Показатели эффективности их использования.

- •70. Оборотные средства. Управление повышением эффективности их использования.

- •71. Калькулирование себестоимости продукции: объекты и методы. Плановая калькуляция (состав статей и порядок разработки).

- •72.Формы и системы оплаты труда

- •74. Производственная программа предприятия

- •75. Финансовые результаты деятельности предприятия. Распределение и использование прибыли.

- •76. Показатели финансового состояния предприятия

- •77. Производственная мощность предприятий и их подразделений.

- •78. Логистика закупок сущность и задачи закупочной логистики

- •Служба закупок на предприятии

- •Задача «сделать или купить»

- •Задача выбора поставщика

- •79. Производственная логистика понятие производственной логистики

- •Традиционная и логистическая концепции организации производства

- •Качественная и количественная гибкость производственных систем

- •Толкающие системы управления материальными потоками в производственной логистике

- •Тянущие системы управления материальными потоками в производственной логистике

- •Эффективность применения логистического подхода к управлению материальными потоками на производстве

- •80. Логистика запасов понятие материального запаса

- •Причины создания материальных запасов

- •Виды материальных запасов

- •Нормирование запасов

- •Системы контроля за состоянием запасов

- •Определение оптимального размера заказываемой партии

- •81. Основы организации внутрифирменных экономических отношений

- •1. Предприятие как социально-экономическая система. Законы синергии, самосохранения, развития.

- •2.Понятие внутрихозяйственного механизма.

- •3.Структуры предприятия. Производственная структура предприятия.

- •4.Структуры предприятия. Организационная структура предприятия.

- •5. Методические основы организации внутрифирменных отношений.

- •6.Понятие и назначение управленческого учета. Финансовая структура предприятия.

- •Выбор модели планирования и оценки деятельности подразделения.

- •Центральный аппарат управления

- •83. Назначение и методы трансфертного ценообразования. Понятие и функции трансфертных цен.

- •84. Анализ потоков денежных средств.

- •85. Основные виды бюджетов предприятия.

- •88. Сущность и содержание социально-экономического прогнозирования.

- •89.Методологические основы прогнозирования: методы и этапы.

- •90. Принципы и процесс стратегического планирования

- •91. Краткая характеристика основных этапов в процедуре выбора консультантов.

- •Составление списка консалтинговых фирм и консультантов, специализирующихся в области возникшей у клиента проблемы.

- •Разработка технического задания (тз) для консультантов.

- •Анализ предложений консультантов.

- •Организация и проведение конкурса.

- •Разработка и согласование контракта на консультационное обслуживание.

- •1. Составление списка консалтинговых фирм и консультантов, специализирующихся в области возникшей у клиента проблемы.

- •2. Разработка технического задания (тз)

- •3. Анализ предложений консультантов

- •4. Организация и проведение конкурса

- •5. Разработка и согласование контракта на консультационное обслуживание

- •92. Понятие моделей управленческого консультирования, их достоинства, недостатки, условия применения.

Современная управленческая парадигма: сущность, основные характеристики

Парадигма (от греч. – пример, образец) – набор концепций, взглядов, ценностей, способов поведения, который формирует восприятие менеджмента и служит фундаментом для его организации на определенном историческом отрезке времени.

СУП – общепринятая комплексная модель теории и принятия менеджмента к настоящему моменту времени.

Основные характеристики СУП:

гуманизация управления;

стратегическая направленность управления;

использование системно-ситуационного подхода в управлении.

Современные тенденции менеджмента:

Комплексное управление качеством – совокупность методов менеджмента, обеспечивающих создание качественных товаров и услуг, посредством реализации следующих элементов программ в организациях:

активное вовлечение всех работников в процесс контроля качества;

фокусировка внимания на диагностике потребностей потребителя продуктов труда работников их полном и современном удовлетворении;

контрольные сравнения (бенчмаркинг);

перманентные изменения и улучшения продуктов и услуг, внутриорганизационных процессов.

Научающаяся организация – организация, все члены которой участвуют в определении и решении проблем, что даёт возможность постоянно экспериментировать, изменяться и совершенствоваться организации, личностно и профессионально развиваться сотрудникам, стремиться к достижению поставленных целей.

Условия функционирования научающей организации:

Командная структура;

Наделение работников властью (делегирование полномочий) партисипативное управление;

Открытость информации;

Перманентное самосовершенствование работников;

Групповое обучение.

Управление знаниями – систематические усилия, направленные на поиск, формирование и использование интеллектуального капитала компании, а также непрерывное обучение персонала и интенсивный обмен знаниями.

Большую роль в управлении знаниями играют информационные системы и технологии, которые обеспечивают хранение данных и их распространение внутри организации.

Интранет – внутренняя коммуникационная сеть компании.

Экстанет – сеть, доступ к которой имеют поставщики, партнеры, покупатели и прочие лица.

Создание корпоративных университетов, использование передовых методов обучения – особенности реализации концепции управления знаниями.

26. Организационные структуры: типология, современные тенденции.

Под организационной структурой управления предприятием понимается состав (перечень) отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их организация, характер соподчиненности и подотчетности друг другу и высшему органу управления фирмы, а также набор координационных и информационных связей, порядок распределения функций управления по различным уровням и подразделениям управленческой иерархии.

Базой для построения организационной структуры управления предприятием является организационная структура производства.

Многообразие функциональных связей и возможных способов их распределения между подразделениями и работниками определяет разнообразие возможных видов организационных структур управления производством. Все эти виды сводятся в основном к четырем типам организационных структур: линейным, функциональным, дивизиональным и адаптивным.

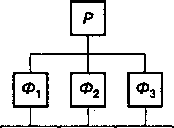

Сущность линейной (иерархической) структуры управления состоит в том, что управляющие воздействия на объект могут передаваться только одним доминантным лицом — руководителем, который получает официальную информацию только от своих, непосредственно ему подчиненных лиц, принимает решения по всем вопросам, относящимся к руководимой им части объекта, и несет ответственность за его работу перед вышестоящим руководителем

![]()

![]()

Данный тип организационной структуры управления применяется в условиях функционирования мелких предприятий с несложным производством при отсутствии у них разветвленных кооперированных связей с поставщиками, потребителями, научными и проектными организациями и т.д. В настоящее время такая структура используется в системе управления производственными участками, отдельными небольшими цехами, а также небольшими фирмами однородной и несложной технологии.

Функциональная структура сложилась как неизбежный результат усложнения процесса управления. Особенность функциональной структуры заключается в том, что хотя и сохраняется единоначалие, но по отдельным функциям управления формируются специальные подразделения, работники которых обладают знаниями и навыками работы в данной области управления.

В принципе создание функциональной структуры сводится к группировке персонала по тем широким задачам, которые он выполняет. Традиционные функциональные блоки предприятия — это отделы производства, маркетинга, финансов, кадров, исследованиям.

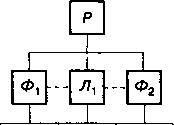

На

практике обычно используется

линейно-функциональная,

или

штабная, структура,

предусматривающая создание при основных

звеньях линейной структуры функциональных

подразделений. Основная роль этих

подразделений состоит в подготовке

Проектов решений, которые вступают в

силу после утверждения соответствующими

линейными руководителями.

Наряду с линейными руководителями (директорами, начальниками филиалов и цехов) существуют руководители функциональных подразделений (планового, технического, финансового отделов, бухгалтерии), подготавливающие проекты планов, отчетов, которые превращаются в официальные документы после подписания линейными руководителями. Таким образом в общее распорядительство ресурсами входят полномочия линейных руководителей, а управление процессами достижения поставленных целей в рамках выделяемых ресурсов возлагается на руководителей функциональных служб.

Основным достоинством этой структуры является то, что она, сохраняя целенаправленность линейной структуры, дает возможность специализировать выполнение отдельных функций и тем самым повысить компетентность управления в целом. Недостатки: медленное движение информации и соответственно скорость принятия решений, возможна несогласованность в работе функциональных подразделений.

Первые разработки концепции и начало внедрения дивизиональных структур управления относятся к 20-м гг., а пик их промышленного использования приходится на 60—70-е гг. Ключевыми фигурами в управлении организациями с дивизиональной структурой становятся не руководители функциональных подразделений, а управляющие (менеджеры), возглавляющие производственные отделения.

Структуризация организации по отделениям производится обычно по одному из трех критериев: по выпускаемой продукции или предоставляемым услугам (продуктовая специализация), по ориентации на потребителя (потребительская специализация), по обслуживаемым территориям (региональная специализация). Суть дивизионализации: выделяется несколько организационно обособленных уровней управления – главная штаб-квартира, управление бизнес-единиц, управление подразделениями внутри бизнес-единиц. Отделения наделяются хозяйственной самостоятельностью. Недостатки: имеет место дублирование функций, что ведет к увеличению затрат, несоответствие интересов в многоуровневой иерархии.

Адаптивные, или органические, структуры управления обеспечивают быструю реакцию предприятия на изменения внешней среды, способствуют внедрению новых производственных технологий. Эти структуры ориентируются на ускоренную реализацию сложных программ и проектов, могут применяться на предприятиях, в объединениях, на уровне отраслей и рынков. Обычно выделяют два типа адаптивных структур: проектный и матричный.

Проектная структура формируется при разработке организацией проектов, под которыми понимаются любые процессы целенаправленных изменений в системе, например модернизация производства, освоение новых изделий или технологий, строительство объектов и т.п.

Матричная структура представляет собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны, непосредственному руководителю функциональной службы, которая предоставляет персонал и техническую помощь руководителю проекта, с другой — руководителю проекта (целевой программы), который наделен необходимыми полномочиями для осуществления процесса управления в соответствии с запланированными сроками, ресурсами и качеством. Недостатки: нарушение принципа единоначалия, большие затраты времени на координацию действий.