- •Отзыв На курсовуЮ(ой) работу(проект)

- •1 Описание предприятия

- •3 Использование теории графов для анализа участков сети

- •4.1 Использование задачи линейного программирования

- •1 Описание предприятия

- •1.2 Сервер предприятия

- •1.3 Программное обеспечение

- •2 Схема сети

- •3 Использование теории графов для анализа участа сети.

- •3.1 Теория графов

- •3.2 Алгоритм Краскала

- •3.3 Участок сети согласно алгоритму Краскала.

- •3.4 Транспортная сеть.

- •3.5 Транспортная сеть с максимальным потоком в сети.

- •4 Линейное программирование

- •4.1 Использование задачи линейного программирования

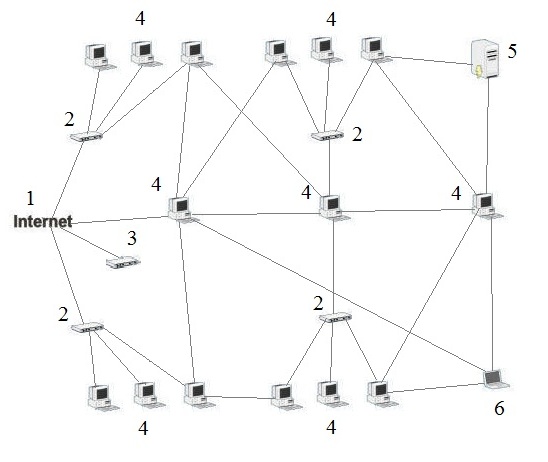

2 Схема сети

Рисунок 7 - Схема сети предприятия

Таблица 1 - Обозначения

Номер |

Обозначения |

1 |

Интернет |

2 |

Маршрутизаторы |

3 |

WiFi Роутер |

4 |

Рабочие станции |

5 |

Сервер |

6 |

Ноутбук |

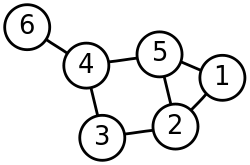

3 Использование теории графов для анализа участа сети.

3.1 Теория графов

Теория графов — раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. В общем смысле граф представляется как множество вершин, соединённых рёбрами. В строгом определении графом называется такая пара множеств G=(V,E), где V есть подмножество любого счётного множества, а E — подмножество V×V. Теория графов находит применение, например, в геоинформационных системах (ГИС). Существующие или вновь проектируемые дома, сооружения, кварталы и т. п. рассматриваются как вершины, а соединяющие их дороги, инженерные сети, линии электропередачи и т. п. — как рёбра. Применение различных вычислений, производимых на таком графе, позволяет, например, найти кратчайший объездной путь или ближайший продуктовый магазин, спланировать оптимальный маршрут. При изображении графов на рисунках чаще всего используется следующая система обозначений: вершины графа изображаются точками или, при конкретизации смысла вершины, прямоугольниками, овалами и др. где внутри фигуры раскрывается смысл вершины. Если между вершинами существует ребро, то соответствующие точки соединяются отрезком или дугой. В случае ориентированного графа дуги заменяют стрелками, или явно указывают направленность ребра. Различают планарные и не планарные графы. Планарный граф — это граф, который можно изобразить на рисунке без пересечения рёбер (простейшие — треугольник или пара связанных вершин), иначе — не планарный. В том случае, если граф не содержит циклов, его принято называть «деревом». Важные виды деревьев в теории графов — бинарные деревья, где каждая вершина имеет одно входящее ребро и ровно два выходящих, или является конечной — не имеющей выходящих рёбер. Не следует путать изображение графа с собственно графом (абстрактной структурой), поскольку одному графу можно сопоставить не одно графическое представление. Изображение призвано лишь показать, какие пары вершин соединены рёбрами, а какие — нет. Часто на практике бывает трудно ответить на вопрос, являются ли два изображения моделями одного и того же графа или нет (другими словами, изоморфны ли соответствующие изображениям графы). В зависимости от задачи, одни изображения могут давать более наглядную картину, чем другие.

Рисунок 8 - Граф с шестью вершинами и семью рёбрами

Одной из первых работ по Г. т. можно считать работу Л. Эйлера (1736), относящуюся к решению головоломок и математических развлекательных задач. Первые глубокие результаты были получены в 1-й половине 20 в. в связи с решением задач построения электрических цепей и подсчёта химических веществ с различными типами молекулярных соединений. Однако широкое развитие Г. т. получила лишь с 50-х гг. в связи со становлением кибернетики и развитием вычислительной техники, когда Г. т. существенно обогатилась и новым материалом, и новыми подходами и когда началось систематическое изучение графов с разных точек зрения (структурной, информационной и т. д.). Именно в это время формулировались проблематика и методы Г. т. Г. т. находит применение в теории программирования и при построении вычислительных машин, в изучении физических, химических и технологических процессов, в решении задач планирования, в лингвистических и социологических исследованиях и т. д. Г. т. имеет тесные связи как с классическими, так и с новыми разделами математики; это — топология, алгебра, комбинаторный анализ, теория чисел, теория минимизации булевских функций. Г. т. включает большое число разнообразных задач. Одни из них группируются в отдельные направления, другие стоят более изолированно. Среди сложившихся разделов Г. т. следует отметить задачи, относящиеся к анализу графов, определению различных характеристик их строения, например выяснение связности графа: можно ли из любой вершины попасть в любую; подсчёт графов или их частей, обладающих заданными свойствами, например подсчёт количества деревьев с заданным числом рёбер (дерево — неориентированный граф без циклов); решение транспортных задач, связанных с перевозками грузов по сети. Решен ряд задач по синтезу графов с заданными свойствами, например построение графа с заданными степенями вершин (степень вершины — число выходящих из неё рёбер). Имеет прикладное и теоретическое значение задача о выяснении возможности расположения графа на плоскости без самопересечений его рёбер (т. е. является ли данный граф плоским), задача о разбиении графа на минимальное число плоских графов. Для некоторых задач Г. т. (выше были приведены далеко не все) были разработаны методы их решения. Среди них: метод Пойя перечисления и подсчёта графов с заданными свойствами, теорема и алгоритм форда — фалкерсона для решения транспортной задачи, "венгерский" алгоритм решения задачи о назначениях и т. д. Почти все задачи теории конечных графов (практически интересны именно графы с конечным числом вершин) могут быть решены путём перебора большого числа вариантов (т. н. полный перебор), поэтому для них требуется построение эффективных алгоритмов и использование быстродействующих вычислительных машин. Такими задачами являются: задача о раскраске вершин графа, задача об определении идентичности двух графов, коммивояжёра задача. Есть задачи, требующие принципиального ответа, например задача о раскраске плоских графов, задача о восстановлении графа по его подграфам.