- •Психология семьи.

- •2. Содержание

- •1. Аннотация

- •4.2.2 Справочные материалы к теме 2:

- •4.2.3 Справочные материалы к теме 3:

- •4.2.4 Справочные материалы к теме 4:

- •4.2.6 Справочные материалы к теме 6:

- •4.2.7 Справочные материалы к теме 7:

- •3. 1 Методические рекомендации по изучению дисциплины

- •3.1.1 Структурно-логическая модель знаний дисциплины

- •3.1.2 Цели и задачи изучения дисциплины.

- •3.1.3 Требования к уровню освоения дисциплины:

- •3.1.4. Календарный план

- •3.2 Рабочая программа

- •3.2.1 Программа лекционных и семинарских занятий.

- •Тема 1. Общество, семья, личность.

- •Тема 2. Психологические аспекты подготовки молодежи к семейно-брачным отношениям.

- •Тема 3. Семья как малая группа.

- •Тема 4. Психология семейного взаимодействия.

- •Тема 5. Социально-психологический климат в семье.

- •Тема 6. Разводы.

- •Тема 7. Влияние семьи на развитие ребенка.

- •Проблемы разведенных.

- •3.2.2 Теоретическая часть курса.

- •Тема 1. Общество, семья, личность.

- •Семья и брак

- •1.2 Эволюция семьи и брака

- •1.3 История изучения семьи

- •1.4 Тенденции и проблемы современной семьи Семья в демографии

- •Семейный цикл

- •1.5 Функции семьи

- •Тема 2. Психологические аспекты подготовки молодежи к семейно-брачным отношениям.

- •2.1 Готовность к браку: физиологическая, психологическая, нравственная: традиции и современность

- •2.2 Пол и любовь. Модели любви.

- •2.3 Представления и установки молодежи на семейно-брачные отношения.

- •2.4 Добрачное поведение молодежи и его влияние на брак

- •2.5 Этапы развития семьи

- •Тема 3. Семья как малая группа.

- •3.1 Причины, мотивы брака, их возрастная динамика

- •Распределение ролей в семье

- •3.3 Лидерство в семье.

- •Проблема супружеской совместимости.

- •Тема 4. Психология семейного взаимодействия.

- •4.1 Законы супружеских отношений

- •Закон «слияния и границ».

- •Закон узнавания

- •Закон взаимодополнения.

- •Закон соотнесения планов и целей.

- •Закон понимания и принятия.

- •Закон ответственности и дисциплинированности.

- •4.2 Супружеские, семейно-родственные эмоциональные отношения.

- •4.3 Взаимосвязи прародительских и супружеских пар:

- •4.4 Потребительство, эмоциональное отчуждение, одиночество, агрессия в семье.

- •Тема 5. Социально-психологический климат в семье.

- •5.1 Понятие социально-психологического климата.

- •5.2 Типы семей по спк.

- •5.3 Проблемные семьи

- •5.4 Семейные конфликты: причины, типология.

- •Тема 6. Разводы.

- •6.1 Причины и мотивы разводов. Роль разводов, статистик разводов.

- •6.2 Своеобразие принятия решения о разводе.

- •6.3 Проблемы разведенных:

- •6.4 Повторный брак.

- •Тема 7. Влияние семьи на развитие ребенка.

- •7.1 Семья как фактор психического развития ребенка.

- •7.2 Мотивы рождения ребенка и принятие родительских ролей

- •7.3 Тактики (стили) семейного воспитания.

- •7.4 Психологические аспекты в коррекции детско-родительских отношений.

- •Практические занятия

- •4.1 Методические указания к проведению практических занятий и самостоятельной работе студентов:

- •4.2. Справочные материалы

- •4.2.1 Справочные материалы к теме 1.

- •1. Светское понимание брака

- •Расторжение брака

- •Имущественная сторона

- •Смежные термины

- •Типология семей

- •Исторические типы брака

- •Брак в древности

- •Европейский брак в средневековье и Возрождении

- •5. Религиозные модели семьи. А) семья в библейские времена

- •Б) языческая семья

- •В) христианская семья

- •6. Российская модель семьи

- •Половой диморфизм

- •4.2.2 Справочные материалы к теме 2:

- •Теория любви (э. Фромм) Любовь — ответ на проблему человеческого существования

- •Любовь между родителями и детьми

- •Объекты любви

- •Братская любовь

- •Материнская любовь

- •Эротическая любовь

- •Любовь к себе

- •Любовь к Богу

- •4.2.3 Справочные материалы к теме 3:

- •Самая большая семья

- •Борьба за власть

- •4.2.4 Справочные материалы к теме 4:

- •«Семейная генограмма» как метод исследования и коррекции семейных отношений

- •4. Опыт использования теории м.Боуэна в работе с семьями больных шизофренией на госпитальном этапе и в амбулаторных условиях

- •5.Культура общения в семье

- •6.Понятие жизненного и сексуального сценария

- •4.2.5 Справочные материалы теме 5:

- •Алкоголь и зависимость от него

- •Созависимость

- •Способы снятия конфликта в семье

- •Причина конфликтов в семье — ревность

- •Супружеская неверность

- •4.2.6 Справочные материалы к теме 6:

- •Статистика разводов и браков в России (данные 2009)

- •3. Факторы, разрушающие брачно-семейные отношения

- •4.2.7 Справочные материалы к теме 7:

- •1. Семья как персональная микросреда развития ребенка

- •2. Материнство как психологический феномен

- •4.2. Примеры решений

- •4.2.1 Алгоритм анализа психологических задач (методические рекомендации).

- •Психологические задачи для самостоятельной работы студентов

- •4.2.3 Приблизительные темы докладов для выступлений на семинарских занятиях:

- •4.2.4 Анализ видеофрагментов.

- •5. Информационные ресурсы

- •5.1. Литература Основная литература по дисциплине:

- •Дополнительная литература по дисциплине:

- •5.2. Internet-ресурсы

- •6. Тесты

4.2 Супружеские, семейно-родственные эмоциональные отношения.

Наблюдения за развитием семейных отношений свидетельствуют о том, что «каждая семья счастлива или несчастливо по-своему», в зависимости от того, как супруги сумеют построить свои отношения. В супружеских отношениях главное – создание эмоционального комфорта, благополучия, защищенности. Можно утверждать, что современная семья существует до тех пор, пока супруги испытывают в адрес друг друга эмоциональную удовлетворенность, значимость в отношениях, то есть – любовь.

Для установления обстановки эмоциональности, благополучия важным является культура общения. Умение общаться – одно из самых сложных психологических умений, его нужно приобретать целеустремленно, совершенствовать неустанно, из-за неумения общаться люди часто развивают свои отношения в сторону конфликта, а не контакте. Это нередко происходит с теми, кто не пытается мысленно встать на позицию другого, обращаясь с ним как с вещью, учитывая лишь поверхностные проявления самости партнера.

Общение в семье представляет собой систему взаимодействия между членами семейной группы, объединенными различного рода социальными связями или зависимостями. Перечислим еще раз важнейшие связи, образующие семью:

- кровное и духовное родство

- эмоциональная привязанность, сексуальная привязанность

- материальная зависимость.

Каждый член семьи в структуре общения занимает в определенный период существования семьи особое место – позицию в общении, которая обусловливает степень его включенности в общение, число и прочность связей, устанавливаемых между данным индивидом и другими членами семьи. (см. рисунок 7)

Рисунок 7

Взаимосвязь и взаимообусловленность позиций общения в семье

Достижение той или иной позиции в общении зависит от множества факторов, в первую очередь от:

- личностных особенностей индивида (характера, темперамента, ценностей, идеалов, убеждений, возраста, пола, способностей и т.п.)

- гибкости его психики, общей способности к адаптации

- умения ориентироваться в ситуации общения, навыка приспособления к эмоциональным качествам окружающих. В последнее десятилетие это качество стало обозначаться как «эмоциональный интеллект»

- сознательных усилий достичь желаемого к себе отношения.

- оценки, которую дают индивиду окружающие.

Роль каждого из перечисленных факторов не равнозначна; она зависит от конкретной ситуации общения. К тому же, не всегда можно понять, какого поведения, какой позиции в общении ждут от нас окружающие; высоко или низко они оценят любое из наших психологических качеств.

Позиция в общении всегда конкретна относительно какого-либо члена семьи. Чтобы учесть суммарное значение позиции того или иного индивида, необходимо принять во внимание соотнесенность ее с позициями всех членов семьи. В итоге мы получаем ту самую «сеть» взаимоотношений, которая графически представлена на рисунке 7 .

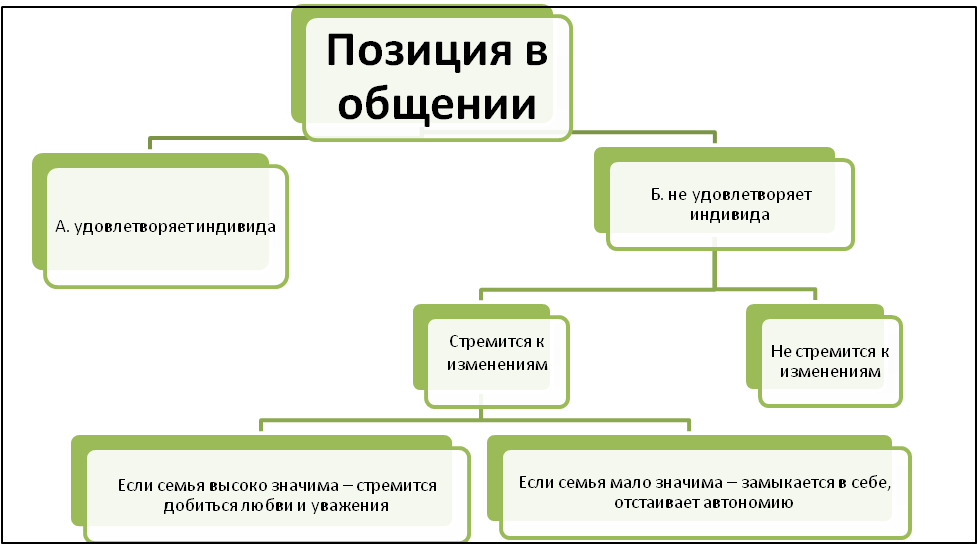

Как уже было сказано ранее, позиция в общении изменчива. То, готовы ли мы изменять свою позицию в общении, определяется, во-первых, степенью удовлетворенности той позицией, которую отводят нам окружающие, во-вторых – тем, значима ли для индивида семья как ценность, как идеал межличностных отношений, или он вполне способен заменить общение с ней на общение с другой референтной группой. Как правило, индивиды, испытывающие в своей семье длительный психологический дискомфорт и не заинтересованные в семейном общении (позиция «Эти люди мне чужие»; «Я не хочу разделять их жизненные идеалы»), или покидают семью, или обрекают себя на длительный период эмоциональной изоляции, так называемого «одиночества в семье».

Если же индивид не доволен своей позицией в общении, но высоко заинтересован отношениями внутри своей семьи, он обычно прикладывает сознательные усилия для оптимизации семейного взаимодействия. Одним из способов разрешить конфликты и придать новое звучание межличностному общению является семейная психотерапия. (см. Рисунок 8)

Рисунок 8

Условия изменения позиции в семейном общении

На протяжении семейной истории позиции индивида в ней меняются. В родительской семье ребенок с возрастом меняет отношение полной зависимости к большей самостоятельности; у него появляются новые социальные роли – старший брат (сестра), или владелец собаки, и т.п. Для супружеской семьи поводом изменить свою позицию в общении являются многочисленные инновации демографического (рождение или смерть), экологического, физиологического характера, так или иначе влияющие на систему общения. Утрата прежней, особенно – значимой для индивида общения, означает утрату чего-то важного для него - понимания, власти, любви, заботы и так далее.

Система общения в семье обладает свойством инерционности. В качестве примера такого сохранения «старого» отношения к индивиду можно привести пример чрезмерной родительской заботы о подросших (а иногда – вполне зрелых, самостоятельных) детях.

Перестройка системы общения семьи может вызвать бурные реакции, особенно если сопровождается неприятием новой позиции в общении большинства членов семьи. Иногда изменение семейного общения приводит не только к межличностному, но и внутриличностному конфликту – если индивид переживает двойственное отношение к случившимся новациям, испытывает амбивалентные эмоции.

В процессе общения каждый из нас включает свою позицию, свое отношение, свой образ. Мы личностно и эмоционально ориентируем партнера по контакту, то есть – даем информацию о нашем восприятии ситуации.

В ходе общения используются разные средства: невербальные и вербальные. Верно использовать вербальные и невербальные средства общения – настоящее искусство. Как утверждают психологи, необходимо оттачивать культуру общения, чтобы сделать взаимоотношения в семье более стабильными и эмоционально-комфортными.

Нарушениями межличностных эмоциональных отношений в семье являются скрытые транзакции и манипуляции.

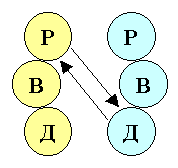

Оба этих термина принадлежат Эрику Бёрну, создателю транзактного анализа. Согласно его точке зрения, обычная транзакция – это относительно «приемлемый», психологический безопасный вариант взаимодействия между двумя людьми. Предполагая, что во взаимодействии индивид может проявлять одно из трех эго-состояний – Я-Взрослый, Я-Родитель или Я-Ребенок, Бёрн делил транзакции на дополняющие (комплементарные) и конфликтующие (пересекающиеся). (см. Рисунок 9)

Рисунок 9

Пересекающиеся и комлементарные транзакции

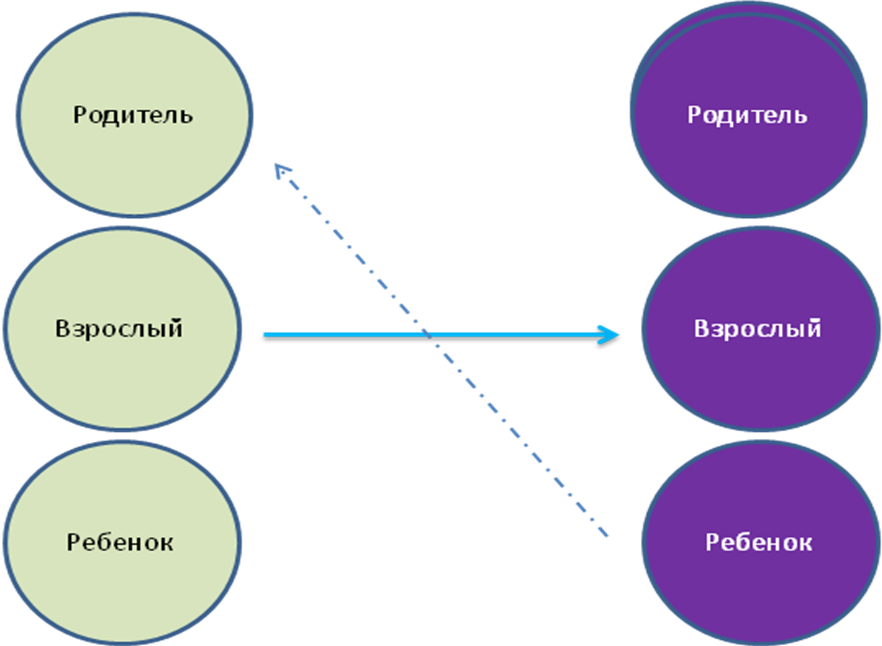

«Скрытыми» Бёрн считал транзакции, адресованные одновременно двум эго-состояниям. Например, фраза продавца «Эти туфли вы не сможете купить, они для вас слишком дороги», звучит одновременно как общение между состояниями Взрослый-Взрослый (сообщается факт невозможности покупки обуви), и между Ребенок-Родитель («Ребенок» продавца провоцирует «Родителя» покупательницы, пренебрежительно оценивая ее платежеспособность). (см. Рисунок 10)

Рисунок 10

Иллюстрация к примеру: скрытые (пунктир) и явные транзакции в общении

Манипуляции, как они понимаются в транзактном анализе – это сложные, многоходовые комбинации, многочисленные скрытые и явные транзакции, которые позволяют одному участнику взаимодействия удовлетворить свои потребности в контроле, доминировании, отказе от ответственности, удовольствии, и т.п.

Использование в общении манипуляций и скрытых транзакций приводит к нарушению эмоционального фона общения. Другими словами, один из участников семейной группы постоянно проявляет неискренность, общается не так, как на самом деле того желает, и не так, как того требует ситуация и потребности остальных членов семьи, но так, как того требует его декомпенсированная, «играющая» личность. Понятие психологической игры, невротического жизненного сценария Бёрн вводит для того, чтобы показать – некоторые наши традиции общения имеют очень долгую историю становления. Иногда, того не осознавая, в общении индивиды реализуют те смыслы, которые заложила давно прошедшая ситуация в родительской семье. Такое явление требует коррекции, потому что рано или поздно психологические игры приведут к рассогласованию системы семейного взаимодействия.