Идентификация спиртов.

Качественный анализ гидроксильных групп

Наличие гидроксильной группы в соединении можно выявить несколькими распространёнными химическими реакциями.

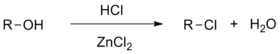

Проба Лукаса заключается в действии на спирт смеси соляной кислоты и хлорида цинка. При этом происходит образование алкилхлорида, который сначала образует эмульсию со спиртом, а затем отслаивается в виде второй фазы. Проба позволяет различить спирты с разным строением углеродной цепи: третичные спирты реагируют практически мгновенно, вторичные — примерно через 5 минут, а первичные реагируют очень медленно. Некоторые первичные спирты, активные в реакциях нуклеофильного замещения (аллиловый, бензиловый), также дают положительную реакцию с реактивом Лукаса.

Иодоформная проба предназначена для идентификации метилкетонов и метилкарбинолов (RCH(OH)СH3) по реакции с йодом в щелочной среде. При этом происходит образование желтоватого осадка иодоформа, имеющего характерный запах.

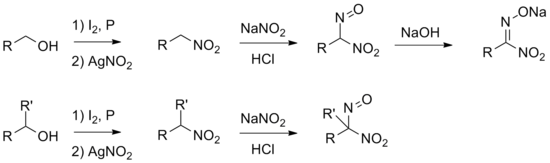

Проба Мейера позволяет дифференцировать первичные, вторичные и третичные спирты по реакции получаемых из них нитропроизводных с азотистой кислотой. На первой стадии спирты превращают в галогенопроизводные, а затем — в нитроалканы. При взаимодействие нитросоединений с HNO2 раствор приобретает красную окраску при подщелачивании, если исходный спирт был первичным; раствор в хлороформе становится синим, если спирт был вторичным. Третичные спирты дают отрицательную реакцию (бесцветный раствор)

Цератная проба заключается во взаимодействии спиртов с азотнокислым раствором гексанитратоцерата(IV) аммония, имеющим жёлтую окраску. При этом образуются переходные комплексы красного цвета, которые затем обесцвечиваются вследствие окисления спирта и перехода Ce(IV) в Ce(III)

![]()

Окислительная проба: при взаимодействии первичных или вторичных спиртов с реактивом Джонса, имеющим оранжевую окраску, образуются продукты окисления, а сам реактив меняет цвет на зелёный или голубой, благодаря солям восстановленного хрома(III). Важной особенностью теста является время фиксации изменения окраски — 2 секунды, по истечении которого любые дальнейшие изменения в структуре или цвете раствора не принимаются во внимание

Количественный анализ спиртов

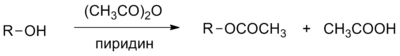

Для количественного анализа спиртов обычно используют методы, основанные на реакции этерификации ангидридами карбоновых кислот, например, уксусным, фталевым, а также пиромеллитовым диангидридом. Содержание спирта определяется титрованием образующейся в результате реакции кислоты гидроксидом натрия

Другой метод анализа заключается в определении количества гидроксильных групп, способных реагировать с метилмагнийиодидом. В данном случае расчёт ведут по количеству выделившегося метана (метод Чугаева — Церевитинова).

![]()

Спектральные методы анализа спиртов.

Масс-спектры алифатических спиртов имеют слабые пики молекулярного иона, а для высших и разветвлённых спиртов эти пики практически отсутствуют, поскольку в существенной степени происходит фрагментация молекулы. Фрагментация, как правило, связана с потерей молекулы воды, а также элиминированием этилена. Для длинноцепочечных спиртов преобладает отщепление воды, поэтому их масс-спектры похожи на масс-спектры алкенов. Для первичных спиртов наблюдаются пики m/z 31, для вторичных — m/z 45, 59, 73, …, для третичных — m/z 59, 73, 87, …[100].

ИК-спектроскопические методы анализа

ИК-спектры спиртов характеризуются двумя типами интенсивных характеристических полос поглощения:

полосы поглощения, связанные с валентными колебаниями связи O−H: 3650—3200 см−1;

полосы поглощения, связанные с валентными колебаниями связи С−O: 1210—1000 см−1.

Также выделяют полосы поглощения средней интенсивности, как правило, не имеющие определяющего значения: в диапазоне 1450—1250 см−1 (плоскостные деформационные колебания O−H) и 750—650 см−1 (внеплоскостные деформационные колебания O−H).

ЯМР-спектроскопические методы анализа спиртов.

ЯМР-спектроскопия ядер 1H широко используются для анализа спиртов, однако на величины химических сдвигов протонов гидроксильной группы (δ, м. д.) существенно влияет природа растворителя и другие внешние факторы. Для алифатических и алициклических спиртов δ составляет 0,5—3,0 (в ДМСО-d6: 4—6).

Также для изучения спиртов применяют спектроскопию на ядрах 17O. Значительная разница в сдвигах для первичных (этанол: δ 5,9 м. д.), вторичных (пропанол-2: δ 39,8 м. д.) и третичных спиртов (2-метилпропанол-2: δ 62,3 м. д.) относительно воды H217O позволяет установить или подтвердить структуру исследуемого соединения.