- •Мониторинг в системе оказания государственных и муниципальных услуг как инструмент реализации стратегии повышения качества государственного и муниципального управления

- •Концепция нового государственного управления и административная реформа в современной России

- •Эффективность государственного и муниципального управления: понятие и подходы, отечественная практика оценки

- •2.4. Оценка качества управления в современной России на региональном и муниципальном уровнях

- •Понятие и классификация государственных и муниципальных услуг

- •Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг

- •Качество государственных (муниципальных) услуг и проблемы его оценки

- •Общая оценка доступности (комфортности) предоставляемой услуги без учета весовых коэффициентов имеет зависимость:

- •Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и муниципальных услуг

- •Отчетно-информационный этап.

- •Информация в системе государственного и муниципального управления и оказания услуг

- •Работа с первичной информацией

- •Инструкция интервьюера по описанию участка в городском населенном пункте

- •9. Методы получения первичной информации о внешней и внутренней среде

- •9.8. Эксперимент

- •9.9. Наблюдение

- •9.10. Моделирование

- •10. Обработка первичных данных

- •Список используемой литературы:

Сбор

первичной информации: общие сведения

Носителями

первичной информации,

используемой во внешнем анализе,

являются:

потребители

(прежде всего), дающие информацию о

своих потребностях, о себе самих и

о том, какие признаки определяют их

поведение в процессе получения

государственных услуг;

эксперты

- лица,

которые располагают информацией о

реальных потребностях потребителей,

об особенностях и проблемах в сфере

оказания государственных услуг;

работники

служб, непосредственно оказывающих

услуги.

Ценным

источником информации о микросреде

являются профессиональные конференции,

на которых можно обменятся мнениями с

коллегами и собрать массу ценной

информации о ваших потенциальных

потребителях, тенденциях отрасли в

целом.

Поскольку

сбор первичной информации является

трудоемким процессом, к её сбору и

анализу прибегают в тех случаях, когда

анализ вторичных источников не

обеспечивает необходимыми сведениями.

Для

оценки общей значимости первичных

данных надо взвесить их достоинства и

недостатки (Таблица

8.1.1)

Как

правило, объект исследования представляет

собой совокупности отдельных объектов

наблюдения (потребители, сотрудники

ОИВ и подведомственных организаций).

Все

интересующие исследователя объекты

называются

генеральной совокупностью. Генеральная

совокупность ограничена во времени

и пространстве.

Если

совокупность малочисленна, а

исследовательская группа обладает

необходимыми возможностями и ресурсами

(трудовыми, финансовыми и временными)

для установления контакта с каждым из

её элементов,Работа с первичной информацией

то

реально и предпочтительно проведение

сплошного

исследования

всей

генеральной совокупности. В этом

случае, можно приступать к выбору

метода сбора данных, орудия

исследования и способа связи с

аудиторией.

Таблица

8.1.1 Достоинства и недостатки первичной

информации |

Недостатки |

|

|

Отсутствие

возможности проведения сплошного

исследования часто бывает продиктовано

следующими обстоятельствами:

1) невозможность установления контакта

с некоторыми элементами совокупности;

2) большие расходы на проведение сплошного

исследования; 3) ограниченные сроки

проведения исследования.

В

этом случае приходится ограничиваться

выборочным обследованием. В подавляющем

большинстве случаев социолог использует

тот или иной способ выделения из большой

совокупности явлений и объектов

изучения некоторую их часть в надежде,

что на этой выборочной совокупности

могут быть выявлены свойства объекта

исследования в целом. 90

90 Ядов

В. А. Стратегия социологического

исследования. Описание, объяснение,

понимание социальной реальности. -

М.: «Добросвет», 2003.

Выборочное

исследование первичной информации:

конструирование выборки

Практически

ни в одном исследовании, даже при

идеальных условиях (большой финансовый

бюджет, согласия заказчика с длительными

сроками его проведения, относительная

простота цели и задач), не осуществляется

стопроцентное изучение генеральной

совокупности, хотя бы потому, что

идеальных условий в жизни не бывает.

Подавляющее большинство исследований

строится по следующей стратегии -

аналитические выводы о социальном

целом, основанные на изучении лишь

части целого 91.

Под

выборкой

понимается

подмножество заданной совокупности

(популяции), позволяющее делать более

или менее точные выводы относи-

92

тельно

совокупности в целом . Выборка достаточно

достоверно представляющая

(олицетворяющая) всю генеральную

совокупность называется репрезентативной.

Требования

репрезентативной выборки означают,

что по выделенным параметрам (критериям)

состав обследуемых должен приближаться

к соответствующим пропорциям в

генеральной совокупности. К сожалению,

единой и четкой формулы, используя

которую можно было бы рассчитать

оптимальный объем выборочной совокупности,

не существует в природе.

Точность,

с которой выборка отражает совокупность

в целом, зависит от трех факторов:

степени

однородности совокупности по изучаемому

признаку (чем однороднее изучаемые

объекты, тем меньшая численность может

обеспечить статистически достоверные

выводы),

объема

той части совокупности, которая

оказалась объектом непосредственного

обследования (чем выше число обследованных

91 Агабекян

Р. Л. Математические методы в социологии.

Анализ данных и логика вывода в

эмпирическом исследовании: Учебное

пособие для вузов / Р.Л. Агабекян, М.М.

Кириченко, С.В. Усатиков. - Ростов н/Д:

Феникс, 2005. С.81.

92

Девятко

И.Ф. Методы социологического исследования.

- 3-е изд. - М.: КДУ, 2003. С. 200.

единиц

совокупности, тем в большей степени

случайные отклонения взаимно

уравновешивают друг друга (при соблюдении

статистико-математических правил

отбора единиц наблюдения), тем ошибка

репрезентативности будет меньше. Это

утверждение, известное под названием

«закона больших чисел», имеет строгое

теоретико-вероятностное обоснование.

На основе закона больших чисел разработана

математическая теория выборочного

метода, ядро которой составляют теоремы

П. Чебышева, А. Ляпунова, Я. Бернулли и

С. Пуассона),

организации

отбора единиц наблюдения (в зависимости

от характера отбора различается

много разновидностей выборки).

Отклонения

результатов выборочного обследования

от «истинных» характеристик генеральной

совокупности образуют так называемые

ошибки

репрезентативности,

которые могут быть случайными и

систематическими, преднамеренными

и непреднамеренными, фактическими и

теоретическими.

По

мнению экспертов, случайные

ошибки

менее опасны, так как они в меньшей или

большей степени имеют тенденцию взаимно

погашать друг друга: одни увеличивают

истинные значения признака, другие

уменьшают. А систематические

ошибки

как раз тем и опасны, что они означают

отклонение в одну сторону - или в

сторону преувеличения, или в сторону

93

преуменьшения

истинных значений . Они зависят от

организации выборочного обследования

и возникают по следующим причинам:

неадекватности

сформированной выборки задачам

исследования;

незнания

распределения в генеральной совокупности

и применения процедур отбора, которые

могут исказить эти распределения;

93

Шляпентох В.Э. Проблемы качества

социологической информации: достоверность,

репрезентативность,

прогностический потенциал. - М.: ЦСП,

2006.

сознательного

отбора наиболее удобных и «выигрышных»

для

решения задач исследования элементов

генеральной совокупности,

которые,

однако,

не

представляют её в целом,

и

т.д.

При

повторных измерениях систематические

ошибки остаются постоянными,

причем

средняя ошибка с увеличением числа

измерений не уменьшается.

Фактическая

ошибка

репрезентативности представляет собой

разность

между известными из различных источников

социологу характеристикам

генеральной совокупности и полученными

им результатами несплошного

и,

в

частности,

выборочного

обследования.

Большинство

исследователей

считает,

что

приемлемой является ошибка,

не

превышающая 5%.

94

Фактические

(или

реальные)

ошибки

репрезентативности можно установить

только путем прямого сопоставления

характеристик выборочной и генеральной

совокупностей.

Чаще

всего такое прямое сопоставление может

быть осуществлено в отношении показателей

(или

переменных),

регистрируемых

государственным учетом и статистикой.

Невозможность

точного определения во многих случаях

фактической

ошибки диктует необходимость использования

других приемов.

Одни

из них связаны с осуществлением различных

косвенных расчетов,

другие

-

с

заменой фактических ошибок теоретическими.

Теоретические

(или предполагаемые) ошибки

репрезентативности исчисляются тогда,

когда

исследователь лишен возможности

определить фактическую величину ошибки.

Вычисление

теоретических ошибок доступно

исследователю в принципе только в том

случае,

если

он использует случайный отбор на всех

ступенях выборки.

При

отходе от этого способа отбора сохраняется

возможность прибегнуть к эвристическим

оценкам предполагаемой величины ошибки.

94

Шляпентох В.Э. Проблемы качества

социологической информации: достоверность,

репрезентативность,

прогностический потенциал. - М.: ЦСП,

2006.

В

качестве борьбы с возможными ошибками

выборки может применяться метод

контроля поля.

Способ контроля поля зависит от метода

построения выборки и метода сбора

информации. Ниже перечислены основные

методы контроля поля.

Контроль

соблюдения методики отбора респондента.

Методика

отбора предполагает минимальное

влияние интервьюера на выбор респондента.

Используется маршрутный лист, контактная

ведомость и иные инструменты,

позволяющие отследить, насколько точно

интервьюер следовал инструкции по

отбору респондентов.

Визуальный

контроль заполнения анкет. Важным

этапом является визуальная

проверка

полноты

и качества информации, содержащейся

в анкетах. Проверяется правильность

переходов, соблюдение фильтров,

выполнение квотного задания. Кроме

того, тщательный просмотр анкет

позволяет выявить фальсифицированные

анкеты, т.к. бракуются анкеты с

многочисленными исправлениями анкеты,

а так же анкеты, заполненные разными

ручками или разным подчерком. «Слишком

аккуратные» анкеты подлежать

дополнительной проверке.

Контроль

факта проведения интервью.

Такой контроль может проводиться по

телефону или путём посещения респондента.

Контактная информация о респонденте

берётся из регистрационного блока

анкеты. Помимо уточнения факта проведения

интервью, респонденту задаётся ряд

контрольных вопросов.

Контролируются

следующие параметры интервью:

1) метод отбора респондента; 2)

социально-демографические характеристики

респондента;

продолжительность

опроса; 4) метод проведения опроса

(интервьюирование или самозаполнение

анкеты); 5) использования в ходе опроса

карточек и других наглядных

материалов; 6) наличие замечаний к

работе интервьюера со стороны

респондента. Кроме того, для контроля

респонденту задаются 2-3 вопроса из

анкеты. Ответы сравниваются с теми,

которые были записаны в анкете. На этом

этапе контролируется 20-50% работы

каждого

интервьюера респондентов (процент

варьируется в зависимости от размера

выборки - при малых размерах есть

возможность проконтролировать

больший объём). Если в ходе проверки

работы интервьюера обнаруживаются

какие-либо несоответствия, то его анкеты

проверяются сплошным массивом.

Контроль

с помощью программного обеспечения.

Прежде всего, проверяется логическая

непротиворечивость ответов на вопросы

анкеты, соблюдение переходов,

проверяются ошибки ввода. Кроме того,

сотрудники отдела обработки

информации анализируют основные

закономерности и особенности в

ответах респондентов. Количественные

процедуры анализа данных позволяют

выявить фальсифицированные анкеты.

Отклонение значения переменной от

среднего по совокупности значения

является первым сигналом фальсификации

результатов. В том случае, если

наблюдаются «выбросы», существенно

отклоняющиеся от средних значений,

проверяются все анкеты данного

интервьюера. При необходимости

забракованные анкеты переделываются

другим интервьюером.

Повторный

контакт. Существует практика повторного

контакта с 20% респондентов из анкет

каждого интервьюера. Он проходит как

по телефону, так и с повторным посещением,

в случае надомных интервью.

В

социологической литературе существует

множество различных классификаций

выборочных обследований.

Например, И.Г. Венецкий предлагает

различать следующие виды выборки:

собственно-случайную, типическую,

механическую, серийную, ступенчатую,

многофазную 95.

В учебниках по статистике рассматриваются

в качестве особых разновидностей

случайная, типическая (или районированная),

серийная (или гнездовая), а также

механическая выборки. В зарубежной

статистической литературе еще более

пестрая классификация.

95 Венецкий

И.Г. Теоретические и практические основы

применения выборочного метода. М.,

1972.

На

наш взгляд, наиболее приемлемой является

классификация, согласно которой все

методы отбора можно разделить на две

группы: случайные

(вероятностные) и неслучайные

(невероятностные)

методы.

Случайные

(вероятностные) методы

основываются на использовании

математической теории (теории вероятности

и математической статистики). Однако

для этого они должны удовлетворять

ряду требований. Во- первых, отбор

элементов в выборочную совокупность

должен осуществляться случайным

образом. Во-вторых, особенность случайной

выборки заключается в том, что все

единицы генеральной совокупности имеют

равную вероятность попасть в

выборочную совокупность.96

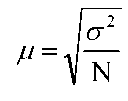

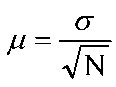

Как

было отмечено выше, здесь величина

ошибки будет зависеть от степени

однородности совокупности и от объема

выборки. Применительно к случайной

выборке эти зависимости могут быть

строго описаны формулой, согласно

которой при случайном отборе ошибка

выборки прямо пропорциональна

среднеквадратическому отклонению и

обратно пропорциональна корню

квадратному из объема выборки:

97

где

N

- объем выборки.

В

отличие от этого невероятностные

методы

нарушают принцип случайности при

построении выборки. Поэтому они не

имеют такого четкого научного

обоснования, как вероятностные методы.

Прежде

чем перейти к рассмотрению особенностей

случайных и неслучайных методов

отбора, необходимо заметить, что в

практике социоло

96 Зборовский

Г.Е., Шуклина Е.А. Прикладная социология:

Учебное пособие. - М.:

Гардарики,2004.

С. 95.

97 Шляпентох

В.Э. Проблемы качества социологической

информации: достоверность,

репрезентативность,

прогностический потенциал. - М.: ЦСП,

2006. ,

или

,

или ,

,![]() -

средняя (или стандартная) ошибка

выборочной средней;

-

средняя (или стандартная) ошибка

выборочной средней;![]() -

дисперсия, измеряющая разброс признака

в генеральной совокупности;

-

дисперсия, измеряющая разброс признака

в генеральной совокупности;

гических

опросов редко используется одноступенчатая

выборка,

при которой элементы выборки

отбираются непосредственно из генеральной

совокупности. Такие выборки, как

правило, строятся для небольших

генеральных совокупностей, для

которых можно заранее получить список

всех элементов с указанием необходимых

характеристик (например, адресов).

Для

исследования больших генеральных

совокупностей обычно используют

многоступенчатые

выборки,

в которых могут сочетаться различные

(случайные или неслучайные) методы

отбора. Какой метод применить - решает

исследователь, учитывая преимущества

каждого метода:

случайные

методы обладают теоретическими

преимуществами (можно статистически

оценить достоверность результатов);

неслучайные

методы отбора имеют практические

преимущества (есть возможность

использовать выборки меньших размеров);

случайный

отбор эффективнее тогда, когда есть

полный перечень элементов генеральной

совокупности, но нет возможности

получить сведения о распределении

по основным характеристикам;

неслучайный

метод эффективнее, когда составить

полный список элементов не представляется

возможным, однако есть достовер-

98

ные

сведения о характеристиках генеральной

совокупности .

Случайные

выборочные методы

Основное

правило при случайном отборе

- равная вероятность каждой единицы

генеральной совокупности попасть в

выборку. Процедуры случайного отбора

проработаны в специальной литературе

и с теоретической точки зрения не

представляют для социологов особой

трудности.

Для

образования случайной выборки можно

применить:

98

Панина Н.В. «Технология социологического

исследования. Курс лекций». -

Интернет-ресурс: Сайт Киевского

госуниверситета им.Т.Г. Шевченко,

Факультет социологии и психологии,

http://soc-gw.univ.kiev.ua/PUBLICAT/SOC/PANINA/06.htm

собственно-случайную

выборку (составить карточки с номерами,

соответствующие всем элементам

генеральной совокупности, перемешать

их в барабане и вытаскивать случайным

образом);

использовать таблицу случайных чисел (с любого места таблицы фиксируются без пропуска n первых чисел, члены генеральной совокупности, которые соответствуют отобранным числам, и образуют выборочную совокупность);