- •Аннотация

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоНы.

- •Глава 8. Почвы степной зоны.

- •Глава 9. Почв горных областей.

- •Введение

- •Практическое занятие 1. Тема: Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •Практическое занятие 2 Тема: Схема морфологического описания почвенного профиля.

- •Практическое занятие 3, 4. Тема: Почвенные зоны Украины.

- •Глава 1. Образование почвы.

- •1.1. Развитие почвы.

- •1.2.Почвообразовательные процессы, формирующие почву.

- •1.3. Превращение и передвижение веществ и энергии в почве.

- •1.4. Элементарные почвенные процессы.

- •Глава 2. Факторы почвообразования.

- •2.1. Климат как фактор почвообразования.

- •Главные термические группы климатов.

- •Главные группы климатов, выделенные по коэффициенту увлажнения

- •2.2. Рельеф как фактор почвообразования.

- •2.3. Почвообразующие породы.

- •2.4. Роль времени в почвообразовании

- •Скорость формирования гумусового горизонта почв Русской равнины (по а. Н. Геннадиеву и др., 1987)

- •2.5. Биологическая деятельность как фактор почвообразования.

- •Среднее содержание и состав гумуса распространенных типов почв, % (по данным м. М. Кононовой и др., 1964)

- •Роль высших растений в почвообразовании.

- •Микроорганизмы почвы.

- •Почвенные животные.

- •2.6. Хозяйственная деятельность человека

- •Глава 3. Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •3.1. Главные закономерности географического распределения почвенных зон.

- •Закон горизонтальной зональности.

- •Закон вертикальной зональности.

- •Закон фациальности (провинциальности) почв.

- •Закон аналогичных топографических рядов почв.

- •Закон почвенной интразональности.

- •Структура почвенного покрова.

- •3.2. Почвенно-географическое районирование

- •Почвенно-биоклиматический пояс

- •Почвенно-биоклиматическая область

- •3.3. Почвенно-географическое районирование Украины.

- •Глава 4. Морфологические признаки почвы. Строение и формирование профиля почв.

- •4.1. Цвет почвы.

- •Интенсивность отражения гумусовых горизонтов (%)

- •4.2. Структура почвы.

- •Классификация структурных агрегатов (по с.А.Захарову)

- •4.3. Сложение почвы.

- •4.4. Новообразования.

- •4.5. Включения.

- •4.6. Строение почвенного профиля.

- •4.7. Мощность почвы и ее отдельных горизонтов.

- •Глава 5. Классификация почв

- •Классификация, таксономия и номенклатура почв.

- •5.2. Систематика и номенклатура почв fао.

- •2. Почвы, обусловленные воздействием человека

- •3. Почвы, обусловленные материалом почвообразующих пород

- •4. Почвы, обусловленные рельефом

- •5. Почвы, обусловленные ограниченным временем их формирования

- •6. Почвы, обусловленные влажным или переменно-влажным субтропическим и тропическим климатом и длительной эволюцией.

- •7. Почвы, обусловленные слабым выщелачиванием профиля

- •8. Почвы, обусловленные природной обстановкой степей

- •9. Почвы, обусловленные хорошо выраженным вмыванием глины или железисто-ryмусовых соединений

- •Тема 6. Почвы украинского полесья

- •6.1. Географическое положение зоны Украинского Полесья.

- •6.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в различных районах Полесья.

- •6.3. Генезис автоморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.3.1. Генезис подзолистого типа почвообразования

- •6.3.2. Схема описания почвенного профиля дерново-подзолистых почв.

- •6.4. Генезис гидроморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.5. Почвы зоны и их свойства

- •Основные виды болотных почв.

- •6.6. Использование и охрана почв Украинского Полесья.

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоны

- •7 1. Географическое положение Лесостепной зоны.

- •7.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в подзонах Лесостепной зоны

- •7.3. Серые лесные почвы.

- •7.3.1. Генезис серых лесных почв.

- •7.3.2. Схема описания почвенного профиля серых лесных почв.

- •7.4. Генезис дернового типа почвообразования.

- •7.4.1. Генезис черноземов

- •7.4.2. Схема описания почвенного профиля черноземов.

- •7.5. Почвы зоны и их свойства.

- •7.5.1. Серые лесные почвы.

- •7.5.2. Черноземы.

- •7.6. Использование и охрана почв Лесостепной зоны.

- •Глава 8. Почвы степной зоны

- •8.1. Географическое положение степной зоны.

- •8.2. Факторы почвообразования

- •8.3. Генезис дернового процесса почвообразования.

- •8.4. Генезис почв солонцового типа почвообразования.

- •8.4.1. Солончаки.

- •8.4.2. Солонцы.

- •8.4.3. Солоди.

- •8.5. Почвы степной зоны.

- •8.6. Использование и охрана почв степной зоны.

- •Глава 9. Характерные черты почв горных областей.

- •9.1 Почвы горного Крыма

- •Географическое положение степной зоны.

- •9.1.2. Факторы почвообразования. Рельеф.

- •Климат.

- •Почвообразующие породы.

- •Растительный покров.

- •9.1.3. Генезис почв.

- •9.1.4. Почвы зоны.

- •9.1.5. Использование и охрана почв Горного Крыма.

- •9.2. Почвы буроземно-лесной области Карпат

- •9.2.1. Географическое положение.

- •9.2.2. Факторы почвообразования.

- •9.2.3. Генезис почв.

- •9.2.4. Почвы зоны.

- •9.2.5. Использование и охрана почв Украинских Карпат.

- •Заключение.

- •Список использованной литературы:

8.4.3. Солоди.

В солонцовых почвах в результате образования залегающего на той или иной глубине обогащенного коллоидами плотного и очень влагоемкого иллювиального горизонта создается своеобразный водный и воздушный режимы. Из-за очень низкой водопроницаемости этого горизонта влага вглубь просачивается плохо, поэтому во влажные сезоны года надиллювиальные слои переувлажняются. избыток влаги затрудняет аэрацию почвы и способствует развитию оглеения, что резко усиливает разрушение почвенной массы.

В образовании солодей большая роль принадлежит анаэробным микроорганизмам, развивающимся при избыточном увлажнении. в результате их метаболизма происходит образованию активных органических кислот (фульвокислот и низкомолекулярных кислот), которые способны образовывать растворимые в воде комплексные органо-минеральные соединения.

Согласно представлениям К. К. Гедройца, солоди образуются из солонцов путем деградации их в результате замещения обменного Na+ на Н+. В условиях щелочной реакции, возникающей в процессе взаимодействия освобождающегося из обменной формы Na+ с углекислотой, происходит разрушение почвенного поглощающего комплекса.

Один из характерных признаков солодей и осолоделых почв - наличие в них аморфной кремнекислоты. Свободная кремнекислота в солодях образуется:

в результате распада алюмосиликатной части почвы под воздействием щелочных растворов;

вследствие жизнедеятельности диатомовых водорослей, концентрирующих кремнезем при построении своих панцирей;

за счет фитолитарий (кремниевых телец), образующихся в тканях злаков и осок и других организмов (Н. Н. Болышев).

Следовательно, образование солодей связано не только со специфическими физико-химическими и химическими процессами, протекающими в профиле этих почв, но и с определенной совокупностью биологических и биохимических процессов.

Особенно энергично протекает этот процесс в бессточных (замкнутых) понижениях — западинах и подах, где длительно застаивается вода атмосферных осадков. Здесь анаэробиоз и вызванное им оглеение еще более интенсивны и устойчивы. Энергичнее здесь и вынос продуктов разрушения. Разрушению способствует и постепенное вытеснение водородом поглощенного натрия. Подверженные такому процессу почвы постепенно теряют щелочную реакцию и подкисляются.

Вследствие осолодения в почве уменьшается содержание гумуса и вообще коллоидов, почвенная масса относительно обогащается тончайшей кварцевой пылью, резко усиливается тонколистовая (элювиальная) структура, повышается кислотность и усиливается оглееность. Постепенно разрушается даже иллювиальный горизонт, теряя коллоиды, а в связи с этим плотность, темную окраску, специфическую структуру, со временем он обогащается кремнеземом и оглеевается.

На месте разрушенных горизонтов формируется сплошной белесый, тонколистовой, безгумусовый, почти всецело стоящий из тончайшей кварцевой пыли элювиальный горизонт очень похожий на такой же горизонт подзолистых почв. Так образуется крайний элемент почв солонцового ряда — солодь.

Солоди на последнем этапе образования кислые и в известной мере заболоченные. В них, как и в подстилающих их грунтах, почти нет водорастворимых солей.

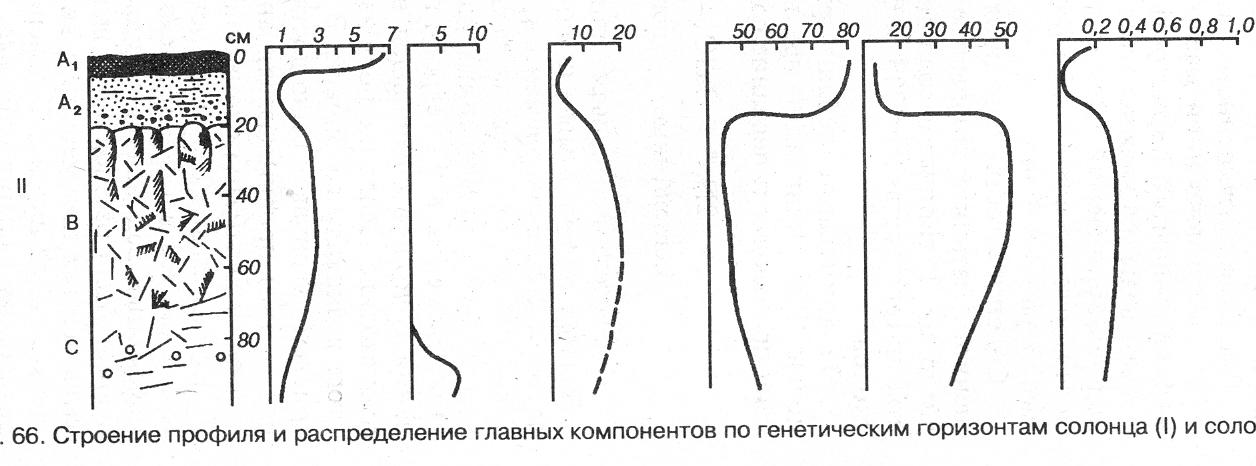

Строения почвенного профиля осолоделых почв.

В профиле наблюдается резкая дифференциация ила и оксидов (SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO и др.) по элювиально-иллювиальному типу. Гумусовый горизонт содержит до 5-8% гумуса, в составе гумуса в самом верхнем слое незначительно преобладают гуминовые кислоты, а ниже — фульвокислоты. Емкость поглощения в осолоделом горизонте невысокая – 10-15 мг-экв. На 100 г почвы. В составе ППК в горизонтах А1 и А2 – Са2+, Мg2+, Н+ и Al3+, реакция в этой части профиля кислая (рНКС1= 3,5-6,5), реакция в нижней части профиля щелочная (рНКС1 = 8,1-8,4). Анализ водной вытяжки из солодей типичных показывает незначительное содержание в них водорастворимых солей.

Рис. 24. Строение профиля и распределение главных компонентов

по генетическим горизонтам солоди (В.В.Добровольский, 1999)

А1, (А0) - гумусово-элювиальный горизонт, возможен дерновый, цвет серый, сложение неяснозернистое и слитое, мощность около 10 см;

А2 — элювиальный осолоделый горизонт, белесый, похожий на элювиальный горизонт подзолистых почв, мощность 10-15 см;

А2В — переходный иллювиальный горизонт, неоднородно окрашенный, темно-бурый с белесыми пятнами, плитчато-ореховатой структуры, уплотненный;

В — иллювиальный горизонт накопления ила и полуторных окислов, темно-бурого цвета, очень плотный, ореховато-глыбистый, нижняя граница расположена на глубине 60-70 см;

С — материнская порода.

Итак, в солонцеватых и осолоделых почвах, солонцах и солодях не содержится избытка легкорастворимых солей, характерного для солончаковых (собственно засоленных) почв. Кроме того, для солонцеватых почв характерно особое физическое состояние, вследствие которого она стала полностью бесструктурной, подвижной, легко вымываемой и т.д. - в этом основное отличие солонцеватых почв от солончаковых. Но в природе часто встречаются почвы, которым свойственны признаки и солонцеватости и солончаковости, то есть одновременно и солонцеватых и засоленных. В этом случае говорят о вторичной солончаковости, появляющейся обычно при вторичном подъеме уровня засоленных грунтовых вод. Такое явление часто возникает при неправильном орошении.