- •Аннотация

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоНы.

- •Глава 8. Почвы степной зоны.

- •Глава 9. Почв горных областей.

- •Введение

- •Практическое занятие 1. Тема: Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •Практическое занятие 2 Тема: Схема морфологического описания почвенного профиля.

- •Практическое занятие 3, 4. Тема: Почвенные зоны Украины.

- •Глава 1. Образование почвы.

- •1.1. Развитие почвы.

- •1.2.Почвообразовательные процессы, формирующие почву.

- •1.3. Превращение и передвижение веществ и энергии в почве.

- •1.4. Элементарные почвенные процессы.

- •Глава 2. Факторы почвообразования.

- •2.1. Климат как фактор почвообразования.

- •Главные термические группы климатов.

- •Главные группы климатов, выделенные по коэффициенту увлажнения

- •2.2. Рельеф как фактор почвообразования.

- •2.3. Почвообразующие породы.

- •2.4. Роль времени в почвообразовании

- •Скорость формирования гумусового горизонта почв Русской равнины (по а. Н. Геннадиеву и др., 1987)

- •2.5. Биологическая деятельность как фактор почвообразования.

- •Среднее содержание и состав гумуса распространенных типов почв, % (по данным м. М. Кононовой и др., 1964)

- •Роль высших растений в почвообразовании.

- •Микроорганизмы почвы.

- •Почвенные животные.

- •2.6. Хозяйственная деятельность человека

- •Глава 3. Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •3.1. Главные закономерности географического распределения почвенных зон.

- •Закон горизонтальной зональности.

- •Закон вертикальной зональности.

- •Закон фациальности (провинциальности) почв.

- •Закон аналогичных топографических рядов почв.

- •Закон почвенной интразональности.

- •Структура почвенного покрова.

- •3.2. Почвенно-географическое районирование

- •Почвенно-биоклиматический пояс

- •Почвенно-биоклиматическая область

- •3.3. Почвенно-географическое районирование Украины.

- •Глава 4. Морфологические признаки почвы. Строение и формирование профиля почв.

- •4.1. Цвет почвы.

- •Интенсивность отражения гумусовых горизонтов (%)

- •4.2. Структура почвы.

- •Классификация структурных агрегатов (по с.А.Захарову)

- •4.3. Сложение почвы.

- •4.4. Новообразования.

- •4.5. Включения.

- •4.6. Строение почвенного профиля.

- •4.7. Мощность почвы и ее отдельных горизонтов.

- •Глава 5. Классификация почв

- •Классификация, таксономия и номенклатура почв.

- •5.2. Систематика и номенклатура почв fао.

- •2. Почвы, обусловленные воздействием человека

- •3. Почвы, обусловленные материалом почвообразующих пород

- •4. Почвы, обусловленные рельефом

- •5. Почвы, обусловленные ограниченным временем их формирования

- •6. Почвы, обусловленные влажным или переменно-влажным субтропическим и тропическим климатом и длительной эволюцией.

- •7. Почвы, обусловленные слабым выщелачиванием профиля

- •8. Почвы, обусловленные природной обстановкой степей

- •9. Почвы, обусловленные хорошо выраженным вмыванием глины или железисто-ryмусовых соединений

- •Тема 6. Почвы украинского полесья

- •6.1. Географическое положение зоны Украинского Полесья.

- •6.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в различных районах Полесья.

- •6.3. Генезис автоморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.3.1. Генезис подзолистого типа почвообразования

- •6.3.2. Схема описания почвенного профиля дерново-подзолистых почв.

- •6.4. Генезис гидроморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.5. Почвы зоны и их свойства

- •Основные виды болотных почв.

- •6.6. Использование и охрана почв Украинского Полесья.

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоны

- •7 1. Географическое положение Лесостепной зоны.

- •7.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в подзонах Лесостепной зоны

- •7.3. Серые лесные почвы.

- •7.3.1. Генезис серых лесных почв.

- •7.3.2. Схема описания почвенного профиля серых лесных почв.

- •7.4. Генезис дернового типа почвообразования.

- •7.4.1. Генезис черноземов

- •7.4.2. Схема описания почвенного профиля черноземов.

- •7.5. Почвы зоны и их свойства.

- •7.5.1. Серые лесные почвы.

- •7.5.2. Черноземы.

- •7.6. Использование и охрана почв Лесостепной зоны.

- •Глава 8. Почвы степной зоны

- •8.1. Географическое положение степной зоны.

- •8.2. Факторы почвообразования

- •8.3. Генезис дернового процесса почвообразования.

- •8.4. Генезис почв солонцового типа почвообразования.

- •8.4.1. Солончаки.

- •8.4.2. Солонцы.

- •8.4.3. Солоди.

- •8.5. Почвы степной зоны.

- •8.6. Использование и охрана почв степной зоны.

- •Глава 9. Характерные черты почв горных областей.

- •9.1 Почвы горного Крыма

- •Географическое положение степной зоны.

- •9.1.2. Факторы почвообразования. Рельеф.

- •Климат.

- •Почвообразующие породы.

- •Растительный покров.

- •9.1.3. Генезис почв.

- •9.1.4. Почвы зоны.

- •9.1.5. Использование и охрана почв Горного Крыма.

- •9.2. Почвы буроземно-лесной области Карпат

- •9.2.1. Географическое положение.

- •9.2.2. Факторы почвообразования.

- •9.2.3. Генезис почв.

- •9.2.4. Почвы зоны.

- •9.2.5. Использование и охрана почв Украинских Карпат.

- •Заключение.

- •Список использованной литературы:

8.4.2. Солонцы.

По вопросу происхождения солонцов имеется несколько теорий.

Согласно коллоидно-химической теории К. К. Гедройца, солонцы образовались при рассолении солончаков, засоленных нейтральными солями натрия.

К. К. Гедройц считал, что образование солонцов связано с насыщением высокодисперсной части почвы (ППК-) катионами натрия. В почвах содержащих большое количество натриевых солей, создаются условия для насыщения поглощающего комплекса ионами натрия. Коллоиды, обогащенные натрием, обладают способностью удерживать на своей поверхности воду, сильно набухают, приобретают устойчивость против коагуляции и значительную подвижность. Это приводит к разрушению гумусово-глинистых агрегатов и переводу гумусовых соединений и высокодисперсных минералов в состояние тонких взвесей, которые с фильтрующимися водами выносятся из верхней части почвенного профиля. Достигнув горизонта расположения солей (как правило, это соли кальция), взвеси коагулируют. Так образуется плотный, обогащенный высокодисперсными частицами солонцовый горизонт.

Наличие поглощенного натрия приводит к появлению особых свойств почвенной массы: она теряет структуру, в ней уменьшается пористость, во влажном состоянии она набухает и становится водонепроницаемой. Поэтому над солонцами задерживаются поверхностные воды и образуются периодические мелкие степные озера — лиманы.

Солонцеватость почв проявляется при содержании поглощенного натрия в количестве 5-10 % от суммы поглощенных катионов. В типичном солонце в горизонте вмывания количество натрия составляет 20% и более от суммы поглощенных катионов.

К. К. Гедройц различает две стадии в развитии солонцовых почв: первая — засоление почв нейтральными солями натрия, т.е. образование солончаков, и вторая — рассоление солончаков и развитие солонцовых почв с характерными для них строением профиля и свойствами.

В стадии рассоления солончаков Гедройц выделял три фазы:

удаление растворимых солей;

образование соды;

диспергирование почвенных частиц и вынос их вниз по профилю.

Близкие взгляды на генезис солонцов развивал К. Д. Глинка (1926,1932), он допуская возможность такого процесса в виде частных случаев, считал, что образование солонцов в основном происходит не в результате рассоления областей древнего засоления, а под воздействием грунтовых вод, содержащих катионы натрия. По мнению этого ученого, в результате ежегодного весеннего поднятия грунтовых вод содержащих натрий происходит насыщение тонкодисперсной массы почв этим элементом. Последующее промывание фильтрующимися водами способствует постепенной дифференциации почвенного профиля.

Последующими исследованиями (Е. Н. Иванова, 1932) было установлено, что солонцы при рассолении солончаков могут образовываться только в том случае, если в составе солей солончака соблюдается определенное соотношение катионов:

![]()

В природных условиях такое соотношение солей в почвенном растворе встречается очень редко. При рассолении солончаков, засоленных нейтральными солями, в составе которых содержится более 20 % кальциевых солей, солонцовые свойства не проявляются. Таким образом, теория образования солонцов из солончаков, засоленных нейтральными солями, не может быть признана универсальной.

Биологическая теория образования солонцов развита В. Р. Вильямсом, который считал, что источником солей натрия служит степная и полупустынная растительность — полыни, солянки, камфоросма, кермек и др (табл. 5). При минерализации растительных остатков образуется большое количество солей, в том числе и соды. Обогащение почв легкорастворимыми солями приводит к насыщению поглощающего комплекса натрием, и несолонцеватая почва постепенно превращается в солонец.

Исследованиями последних лет доказано, что солонцовые почвы могут возникать, минуя солончаковую стадию (В. А. Ковда и др.). Такое образование солонцов возможно в том случае, когда источником натрия является сода. В этих условиях происходит неконкурентное поглощение натрия из почвенного раствора. Поэтому даже при незначительной концентрации соды в растворе возможно насыщение натрием поглощающего комплекса.

Поскольку в формировании солонцов большую роль играет сода, то, естественно, возникает вопрос: как же она образуется в почвах?

Источники соды в почвах. Сода в природных условиях образуется при выветривании магматических и осадочных пород, содержащих то или иное количество натрия. Высвобождающиеся при выветривании основания (Са, Mg, Na и др.) взаимодействуют с углекислотой почвенного раствора и образуют соответствующие карбонаты, в том числе карбонат натрия. Сода может возникать в результате взаимодействия нейтральных солей, поднимающихся с восходящими растворами из грунтовых вод, с карбонатами других катионов почвы:

Na2SO4 + Са (НСО3)2 → CaSO4 + 2NaHCO3.

Однако таким способом, как отмечал К. К. Гедройц, сода в почве накапливается в заметных количествах лишь тогда, когда в ней продуцируется большое количество углекислоты.

Сода в почве может образовываться в результате обменной реакции между натрием поглощающего комплекса и кальцием карбонатов или водородом угольной кислоты почвенного раствора:

[ППК-]2Na+ + Ca(HCO3)2 → [ППК-]Ca2+ + 2NaHCO3

[ППК-]2Na+ + H2CO3 → [ППК-]2H+ + Na2CO3

В почве сода образуется и биологическим путем. При минерализации растительных остатков возникают соли азотной, серной и других кислот. Анионы поглощаются растениями, а катионы натрия с углекислотой и бикарбонатами почвенного раствора дают соду (В. Р. Вильяме).

Образование соды возможно при разложении опада определенных групп растений степной и пустынной зон, в золе которых очень много натрия (камфоросма, бассия, полынь черная, биюргун, саксаул черный и некоторые другие).

И. Н. Антипов-Каратаев показал, что накопление соды в грунтовых водах может быть связано с жизнедеятельностью анаэробных сульфатредуцирующих бактерий. Эти бактерии разрушают сульфат натрия и связывают серу в сернистые соединения (сероводород, сульфиды железа). Освободившийся натрий в виде содового раствора, поднимаясь с уровнем фунтовых вод весной, активно воздействует на почвы, вызывая их осолонцевание. Процесс образования солонцов длится 50—60 лет.

Na2SO4 + 2С → Na2S + 2СО2;

Na2S + CO2 + Н2О = Na2CO3 + H2S.

В рассмотренных выше теориях основной причиной развития солонцового процесса признается обменный натрий. Однако, как показали последующие исследования в природных условиях, встречаются солонцы с высоким содержанием обменного магния и незначительным количеством натрия в поглощающем комплексе.

Ряд исследователей (А. Н. Соколовский, 1938; В. А. Ковда, 1963; А. М. Можейко, 1965, и др.) склонны считать, что солонцы с преобладанием в составе обменных катионов магния являются реликтовыми. Пептизация коллоидов под действием обменного натрия происходила на более ранних стадиях формирования солонцовых почв. на более поздних стадиях при их рассолении натрий вымывался и накапливался магний как более стабильный ион, чем кальций.

Можно считать установленным, что магний при определенном соотношении в почвенно-поглощающем комплексе с натрием играет существенную роль в проявлении солонцеватости почв. Внедряясь в поглощающий комплекс, он, как и натрий, хотя и в меньшей степени, увеличивает гидрофильность коллоидов, нарушает связи между микроагрегатами, делает почву неустойчивой к щелочному гидролизу. Неблагоприятные свойства почв обусловлены более высокой гидратированностью магния, чем кальция, и более прочным закреплением его в поглощенном состоянии. Как следствие этого происходит частичное разрушение минералов с образованием гидрофильных соединений типа коллоидной кремневой кислоты, а также гуматов магния, отличающихся более высокой подвижностью по сравнению с гуматами кальция.

Осолонцевание неблагоприятно сказывается на качестве почвы. Солонцеватая почвенная масса поглощает много воды, сильно набухает, становится очень вязкой, липкой и пластичной (легко лепится). В сухом состоянии она очень связная, твердая, как застывший цемент, сильно растрескивается, распадаясь по трещинам на крупные, слитые и прочные глыбы. В сухом состоянии такие почвы тяжело поддаются обработке. При влажном состоянии почвы тракторы буксуют и часто завязают. Такая солонцеватая масса трудно проницаема для корней растений, не пропускает воду и воздух. Кроме того, в ней содержится образующаяся при осолонцевании сода, способствующая созданию в почве сильной щелочной реакции, что также вредно отражается на растениях.

Для ликвидации вредного влияния поглощенного натрия производят гипсование солонцовых почв по схеме:

[ППК-] 2Na+ + CaSO4 ↔ [ППК-]Са2+ + 2Nа2SО4

Образующийся

сульфат натрия хорошо растворим в воде,

легко удаляется

при промывании почвы

Образующийся

сульфат натрия хорошо растворим в воде,

легко удаляется

при промывании почвы

Таким образом, солонцы в природных условиях могут образовываться разными способами:

путем рассоления солончаков, засоленных нейтральными солями натрия, в том числе и соды, а также вследствие подъема солей кальция;

при воздействии на почву слабоминерализованных растворов, содержащих соду;

на засоленных породах в результате биогенного накопления натриевых солей, в том числе и соды.

В профиле солонцов можно отметить, как характерную особенность, плотный иллювиальный горизонт. По глубине расположения горизонта В выделяют:

солонцы корковые – 7-8 см;

среднестолбчатые – около 15 см;

глубокостолбчатые – 20-25 см.

строение почвенного профиля солонцов.

горизонт А0 –в верхней части профиля иногда выделяется маломощная дернина. Мощность горизонта 1-2 см.

горизонт А1 – серого цвета, рыхлого сложения, мощность от 1-2 до 10 см.

Горизонт А2 (надсолонцеватый) горизонт – светло-серого цвета, структура непрочная листовато-слоеватая. Мощность 5-10 см. часто расчленение горизонтов А1 и А2 затруднительно, в целом это рыхлый буровато-серый горизонт мощностью от 3-5 до 20-30 см.

Горизонт В – солонцеватый, характеризуется большой плотностью, темно-бурым цветом и характерной столбчатой структурой. Верхняя граница четко выделяется после удаления рыхлого верхнего горизонта. на вершинах столбчатых отдельностей часто присутствует налет пылеватых частиц обломочных минералов - кремнеземистая присыпка. В нижней части солонцового горизонта выделяются подгоризонты скопления новообразований – карбонатных и гипсовых.

Горизонт С – буровато-коричневого цвета, структура плохо выражена, сложение уплотненное.

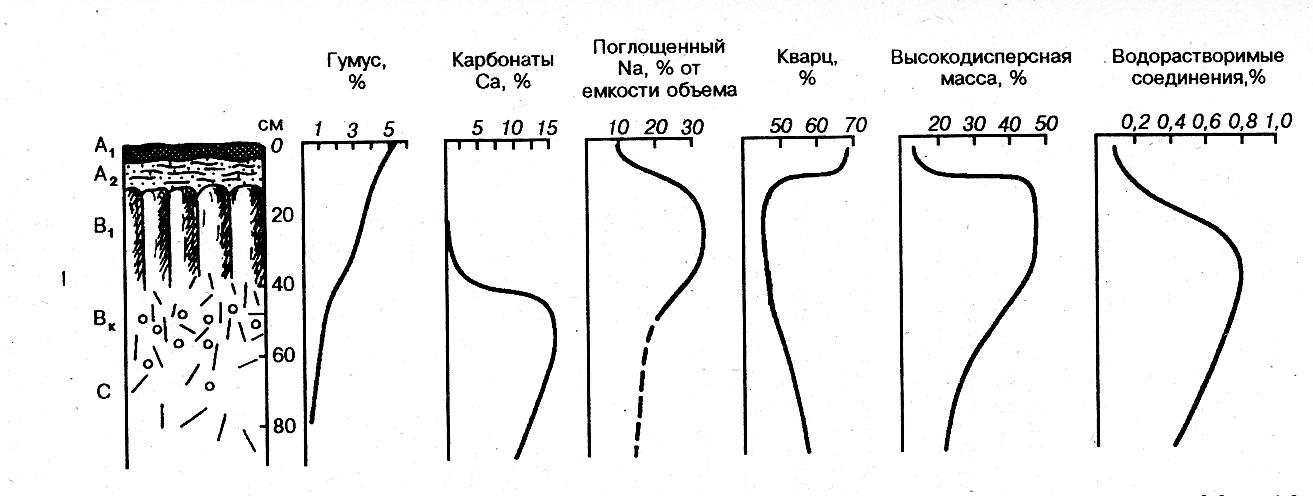

Рис. 23. Строение профиля и распределение главных компонентов

по генетическим горизонтам солонца (В.В.Добровольский, 1999)