- •Аннотация

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоНы.

- •Глава 8. Почвы степной зоны.

- •Глава 9. Почв горных областей.

- •Введение

- •Практическое занятие 1. Тема: Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •Практическое занятие 2 Тема: Схема морфологического описания почвенного профиля.

- •Практическое занятие 3, 4. Тема: Почвенные зоны Украины.

- •Глава 1. Образование почвы.

- •1.1. Развитие почвы.

- •1.2.Почвообразовательные процессы, формирующие почву.

- •1.3. Превращение и передвижение веществ и энергии в почве.

- •1.4. Элементарные почвенные процессы.

- •Глава 2. Факторы почвообразования.

- •2.1. Климат как фактор почвообразования.

- •Главные термические группы климатов.

- •Главные группы климатов, выделенные по коэффициенту увлажнения

- •2.2. Рельеф как фактор почвообразования.

- •2.3. Почвообразующие породы.

- •2.4. Роль времени в почвообразовании

- •Скорость формирования гумусового горизонта почв Русской равнины (по а. Н. Геннадиеву и др., 1987)

- •2.5. Биологическая деятельность как фактор почвообразования.

- •Среднее содержание и состав гумуса распространенных типов почв, % (по данным м. М. Кононовой и др., 1964)

- •Роль высших растений в почвообразовании.

- •Микроорганизмы почвы.

- •Почвенные животные.

- •2.6. Хозяйственная деятельность человека

- •Глава 3. Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •3.1. Главные закономерности географического распределения почвенных зон.

- •Закон горизонтальной зональности.

- •Закон вертикальной зональности.

- •Закон фациальности (провинциальности) почв.

- •Закон аналогичных топографических рядов почв.

- •Закон почвенной интразональности.

- •Структура почвенного покрова.

- •3.2. Почвенно-географическое районирование

- •Почвенно-биоклиматический пояс

- •Почвенно-биоклиматическая область

- •3.3. Почвенно-географическое районирование Украины.

- •Глава 4. Морфологические признаки почвы. Строение и формирование профиля почв.

- •4.1. Цвет почвы.

- •Интенсивность отражения гумусовых горизонтов (%)

- •4.2. Структура почвы.

- •Классификация структурных агрегатов (по с.А.Захарову)

- •4.3. Сложение почвы.

- •4.4. Новообразования.

- •4.5. Включения.

- •4.6. Строение почвенного профиля.

- •4.7. Мощность почвы и ее отдельных горизонтов.

- •Глава 5. Классификация почв

- •Классификация, таксономия и номенклатура почв.

- •5.2. Систематика и номенклатура почв fао.

- •2. Почвы, обусловленные воздействием человека

- •3. Почвы, обусловленные материалом почвообразующих пород

- •4. Почвы, обусловленные рельефом

- •5. Почвы, обусловленные ограниченным временем их формирования

- •6. Почвы, обусловленные влажным или переменно-влажным субтропическим и тропическим климатом и длительной эволюцией.

- •7. Почвы, обусловленные слабым выщелачиванием профиля

- •8. Почвы, обусловленные природной обстановкой степей

- •9. Почвы, обусловленные хорошо выраженным вмыванием глины или железисто-ryмусовых соединений

- •Тема 6. Почвы украинского полесья

- •6.1. Географическое положение зоны Украинского Полесья.

- •6.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в различных районах Полесья.

- •6.3. Генезис автоморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.3.1. Генезис подзолистого типа почвообразования

- •6.3.2. Схема описания почвенного профиля дерново-подзолистых почв.

- •6.4. Генезис гидроморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.5. Почвы зоны и их свойства

- •Основные виды болотных почв.

- •6.6. Использование и охрана почв Украинского Полесья.

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоны

- •7 1. Географическое положение Лесостепной зоны.

- •7.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в подзонах Лесостепной зоны

- •7.3. Серые лесные почвы.

- •7.3.1. Генезис серых лесных почв.

- •7.3.2. Схема описания почвенного профиля серых лесных почв.

- •7.4. Генезис дернового типа почвообразования.

- •7.4.1. Генезис черноземов

- •7.4.2. Схема описания почвенного профиля черноземов.

- •7.5. Почвы зоны и их свойства.

- •7.5.1. Серые лесные почвы.

- •7.5.2. Черноземы.

- •7.6. Использование и охрана почв Лесостепной зоны.

- •Глава 8. Почвы степной зоны

- •8.1. Географическое положение степной зоны.

- •8.2. Факторы почвообразования

- •8.3. Генезис дернового процесса почвообразования.

- •8.4. Генезис почв солонцового типа почвообразования.

- •8.4.1. Солончаки.

- •8.4.2. Солонцы.

- •8.4.3. Солоди.

- •8.5. Почвы степной зоны.

- •8.6. Использование и охрана почв степной зоны.

- •Глава 9. Характерные черты почв горных областей.

- •9.1 Почвы горного Крыма

- •Географическое положение степной зоны.

- •9.1.2. Факторы почвообразования. Рельеф.

- •Климат.

- •Почвообразующие породы.

- •Растительный покров.

- •9.1.3. Генезис почв.

- •9.1.4. Почвы зоны.

- •9.1.5. Использование и охрана почв Горного Крыма.

- •9.2. Почвы буроземно-лесной области Карпат

- •9.2.1. Географическое положение.

- •9.2.2. Факторы почвообразования.

- •9.2.3. Генезис почв.

- •9.2.4. Почвы зоны.

- •9.2.5. Использование и охрана почв Украинских Карпат.

- •Заключение.

- •Список использованной литературы:

8.4. Генезис почв солонцового типа почвообразования.

Среди почв степной зоны широко распространены солончаки, солонцы и солоди. Образование солонцовых почв черноземной и каштановой зоны представляет весьма сложный и не до конца выясненный процесс. Наиболее своеобразны из этих почв солонцы и солоди, причем солоди чаще встречаются в северо-степных ландшафтах, а солонцы – в южно-степных. Как правило, почвы солонцеватого типа залегают на низких и недренированных участках с неглубоким залеганием минерализованных грунтовых вод либо там, где почвы формировались на засоленных и солонцеватых почвообразующих породах. Общим признаком солонцовых почв является то, что в их формировании принимали участие легкорастворимые соли: хлориды, сульфаты и карбонаты кальция, магния и натрия. Наибольшее значение в солонцовом процессе почвообразования имеют хлориды, сульфаты и карбонаты натрия.

Образование почв солонцового комплекса происходит по определенным, закономерно сменяющимся стадиям:

на первой стадии возникает солончаковость;

на второй стадии солончаковость сменяется собственно солонцовым процессом (осолонцеванием);

на третьей стадии осолонцевание в свою очередь переходит в осолодение, с образованием солодей.

Без предшествующей (хотя бы даже крайне слабой и кратковременной) солончаковости солонцовая стадия невозможна (К. К. Гедройц).

8.4.1. Солончаки.

засоление почв характерно для зоны сухих и черноземных степей. Следует отметить, что засоление почв может происходить в любой зоне при достаточно аридных условиях и близком расположении грунтовых вод. Подтверждением этого служат солончаки в аридных районах таежной, тундровой и арктической зон.

Под солончаками подразумеваются почвы, содержащие 1% и более легкорастворимых в воде солей. Образование солончаков является одной из форм накопления солей в зоне гипергенеза.

Засоление почв происходит преимущественно в результате поступления вод, содержащих соли, и последующего их испарения. Важное значение имеют состав грунтовых вод и глубина их залегания. Предельная глубина расположения грунтовых вод, при которой возможно засоление поверхностных почвенных горизонтов, называется критической (Б. Б. Полынов, 1956). критическая глубина в различных климатических условиях неодинакова, она увеличивается с возрастанием среднегодовой температуры.

Испарение грунтовых вод сопровождается закономерным изменением состава солей. Согласно В. А. Ковде:

первая стадия характеризуется гидрокарбонатно-натриевым составом вод с содержанием солей менее 1-3 г/л;

вторая стадия характеризуется гидрокарбонатно-кальциевым составом вод с содержанием солей до 3-5 г/л;

третья стадия характеризуется хлоридно-сульфатным составом вод с концентрацией солей 5-20 г/л;

ч

етвертая

стадия характеризуется сульфатно-хлоридным

составом вод с содержанием солей более

30-50 г/л, на этой стадии возможно повышение

минерализации до 100-150 г/л.

етвертая

стадия характеризуется сульфатно-хлоридным

составом вод с содержанием солей более

30-50 г/л, на этой стадии возможно повышение

минерализации до 100-150 г/л.

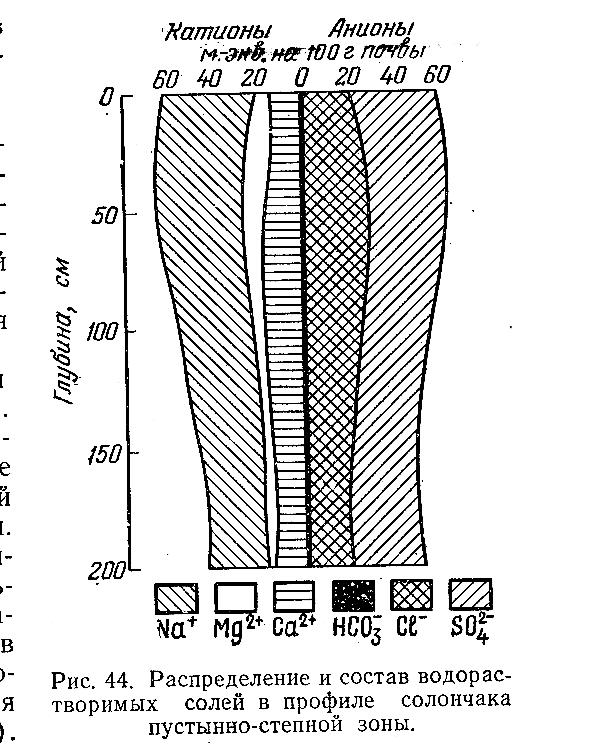

рис.

22. Распределение и состав

водорастворимых

солей в профиле солончака (И. С. Кауричев,

1982)

Для солончаков особо важное значение имеет распределение водорастворимых солей, поэтому изучают распределение химических соединений по профилю в водных вытяжках (рис. 22).

солончаковые почвы относятся к малогумусированным, содержание гумуса в верхних горизонтах солончаков колеблется от 0,5 до 5 (8) %. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. В солончаках мало азота и зольных питательных веществ. Емкость поглощения солончаков низкая от 10 до 20 мг-экв/100 г почвы. В составе обменных оснований преобладают кальций магний и натрий, в содовых солончаках – магний и натрий.

Реакция почвенного раствора солончаков, засоленных нейтральными солями, слабощелочная (рН 7,3-7,5). Содовые солончаки отличаются высокой щелочностью, рН достигает 9-11.

Выделяют два типа солончаков:

солончаки автоморфные, приуроченные к выходу на поверхность древних засоленных пород, грунтовые воды залегают глубже 10 м и не имеют связи с почвой;

солончаки гидроморфные, которые развиваются в условиях близкого залегания минерализованных почвенно-грунтовых вод.

В солончаковой почве сохраняется в основном профиль и признаки той почвы, которая, засолившись, стала солончаковой.

пухлые солончаки - верхний слой обладает мелкомковатой структурой и очень рыхлым сложением. В химическом составе солей преобладает сульфат натрия.

корковые солончаки - на поверхности прочно пропитанная солями корка.

Мокрые солончаки возникают в результате накопления хлоридов кальция и магния, которые обладают высокими гигроскопическими свойствами и поддерживают поверхность почвы во влажном состоянии.

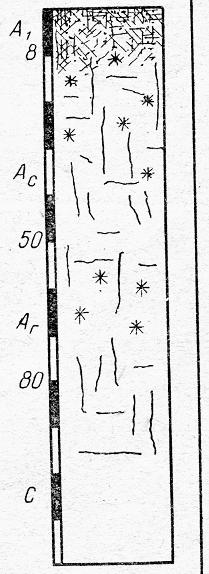

Хороший профиль солончаков встречается редко. Для того чтобы показать студентам наличие минерально-аккумулятивных горизонтов в солончаке в пособии приводится общая схема строения почвенного профиля солончака (В. В. Добровольский,1982).

С троение

почвенного профиля.

троение

почвенного профиля.

Горизонт А1 светло-серого цвета, рыхлого слоеватого сложения. Мощность от 0 до 8 см.

Горизонт Ас (горизонт солевых выцветов), грязно-желтого цвета, бесструктурный, плотного сложения, содержит обильные мелкие выцветы водорастворимых солей белого цвета (хлоридов и сульфатов). Мощность от 8 до 50 см.

Горизонт АГ (горизонт накопления гипса), в отличии от горизонта Ас содержит мелкие конкреции гипса. Мощность от 50 до 80 см.

Горизонт С – плотная бесструктурная суглинистая порода.