- •Аннотация

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоНы.

- •Глава 8. Почвы степной зоны.

- •Глава 9. Почв горных областей.

- •Введение

- •Практическое занятие 1. Тема: Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •Практическое занятие 2 Тема: Схема морфологического описания почвенного профиля.

- •Практическое занятие 3, 4. Тема: Почвенные зоны Украины.

- •Глава 1. Образование почвы.

- •1.1. Развитие почвы.

- •1.2.Почвообразовательные процессы, формирующие почву.

- •1.3. Превращение и передвижение веществ и энергии в почве.

- •1.4. Элементарные почвенные процессы.

- •Глава 2. Факторы почвообразования.

- •2.1. Климат как фактор почвообразования.

- •Главные термические группы климатов.

- •Главные группы климатов, выделенные по коэффициенту увлажнения

- •2.2. Рельеф как фактор почвообразования.

- •2.3. Почвообразующие породы.

- •2.4. Роль времени в почвообразовании

- •Скорость формирования гумусового горизонта почв Русской равнины (по а. Н. Геннадиеву и др., 1987)

- •2.5. Биологическая деятельность как фактор почвообразования.

- •Среднее содержание и состав гумуса распространенных типов почв, % (по данным м. М. Кононовой и др., 1964)

- •Роль высших растений в почвообразовании.

- •Микроорганизмы почвы.

- •Почвенные животные.

- •2.6. Хозяйственная деятельность человека

- •Глава 3. Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •3.1. Главные закономерности географического распределения почвенных зон.

- •Закон горизонтальной зональности.

- •Закон вертикальной зональности.

- •Закон фациальности (провинциальности) почв.

- •Закон аналогичных топографических рядов почв.

- •Закон почвенной интразональности.

- •Структура почвенного покрова.

- •3.2. Почвенно-географическое районирование

- •Почвенно-биоклиматический пояс

- •Почвенно-биоклиматическая область

- •3.3. Почвенно-географическое районирование Украины.

- •Глава 4. Морфологические признаки почвы. Строение и формирование профиля почв.

- •4.1. Цвет почвы.

- •Интенсивность отражения гумусовых горизонтов (%)

- •4.2. Структура почвы.

- •Классификация структурных агрегатов (по с.А.Захарову)

- •4.3. Сложение почвы.

- •4.4. Новообразования.

- •4.5. Включения.

- •4.6. Строение почвенного профиля.

- •4.7. Мощность почвы и ее отдельных горизонтов.

- •Глава 5. Классификация почв

- •Классификация, таксономия и номенклатура почв.

- •5.2. Систематика и номенклатура почв fао.

- •2. Почвы, обусловленные воздействием человека

- •3. Почвы, обусловленные материалом почвообразующих пород

- •4. Почвы, обусловленные рельефом

- •5. Почвы, обусловленные ограниченным временем их формирования

- •6. Почвы, обусловленные влажным или переменно-влажным субтропическим и тропическим климатом и длительной эволюцией.

- •7. Почвы, обусловленные слабым выщелачиванием профиля

- •8. Почвы, обусловленные природной обстановкой степей

- •9. Почвы, обусловленные хорошо выраженным вмыванием глины или железисто-ryмусовых соединений

- •Тема 6. Почвы украинского полесья

- •6.1. Географическое положение зоны Украинского Полесья.

- •6.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в различных районах Полесья.

- •6.3. Генезис автоморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.3.1. Генезис подзолистого типа почвообразования

- •6.3.2. Схема описания почвенного профиля дерново-подзолистых почв.

- •6.4. Генезис гидроморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.5. Почвы зоны и их свойства

- •Основные виды болотных почв.

- •6.6. Использование и охрана почв Украинского Полесья.

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоны

- •7 1. Географическое положение Лесостепной зоны.

- •7.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в подзонах Лесостепной зоны

- •7.3. Серые лесные почвы.

- •7.3.1. Генезис серых лесных почв.

- •7.3.2. Схема описания почвенного профиля серых лесных почв.

- •7.4. Генезис дернового типа почвообразования.

- •7.4.1. Генезис черноземов

- •7.4.2. Схема описания почвенного профиля черноземов.

- •7.5. Почвы зоны и их свойства.

- •7.5.1. Серые лесные почвы.

- •7.5.2. Черноземы.

- •7.6. Использование и охрана почв Лесостепной зоны.

- •Глава 8. Почвы степной зоны

- •8.1. Географическое положение степной зоны.

- •8.2. Факторы почвообразования

- •8.3. Генезис дернового процесса почвообразования.

- •8.4. Генезис почв солонцового типа почвообразования.

- •8.4.1. Солончаки.

- •8.4.2. Солонцы.

- •8.4.3. Солоди.

- •8.5. Почвы степной зоны.

- •8.6. Использование и охрана почв степной зоны.

- •Глава 9. Характерные черты почв горных областей.

- •9.1 Почвы горного Крыма

- •Географическое положение степной зоны.

- •9.1.2. Факторы почвообразования. Рельеф.

- •Климат.

- •Почвообразующие породы.

- •Растительный покров.

- •9.1.3. Генезис почв.

- •9.1.4. Почвы зоны.

- •9.1.5. Использование и охрана почв Горного Крыма.

- •9.2. Почвы буроземно-лесной области Карпат

- •9.2.1. Географическое положение.

- •9.2.2. Факторы почвообразования.

- •9.2.3. Генезис почв.

- •9.2.4. Почвы зоны.

- •9.2.5. Использование и охрана почв Украинских Карпат.

- •Заключение.

- •Список использованной литературы:

7.5.2. Черноземы.

Классификация черноземов проведена с учетом их генетических свойств и морфологических признаков.

Черноземный тип почвы по генетическим особенностям и свойствам подразделяется на подтипы. Каждый подтип занимает определенное географическое положение.

В Лесостепной зоне выделяют следующие подтипы черноземов: типичные, оподзоленные, выщелоченные и реградированные. Внутри подтипов выделяются роды. Наиболее распространенными являются следующие роды черноземов.

обычные - выделяются во всех подтипах; признаки и свойства соответствуют основным характеристикам подтипа. В полном наименовании чернозема термин этого рода опускается;

глубоковскипающие — вскипают более глубоко, чем род «обычные черноземы», в связи с более выраженным промывным режимом за счет облегченного механического состава или условий рельефа. Выделяются среди типичных, обыкновенных и южных черноземов. в профиле, как правило, имеют разрыв между гумусовым и карбонатным горизонтами;

карбонатные - характеризуются наличием свободных карбонатов (вскипанием) по всему профилю. Среди выщелоченных и оподзоленных черноземов не выделяются;

карбонатные высоковскипающие - характеризуются устойчивым поверхностным вскипанием;

остаточно карбонатные - развиваются на плотных карбонатных породах содержат в профиле карбонатный щебень;

бескарбонатные - развиты на породах бедных силикатным кальцием, вскипание и выделение карбонатов отсутствует; встречаются преимущественно среди типичных, выщелоченных и оподзоленных подтипов черноземов;

солонцеватые — в пределах гумусового слоя имеют солонцеватый горизонт;

осолоделые — характеризуются наличием белесой присыпки в гумусовом слое, размытостью гумусовой окраски, лакировкой и примазками по граням структуры в нижних горизонтах, иногда наличием обменного натрия; распространены среди типичных, обыкновенных и южных черноземов;

щелеватые — характеризуются образованием глубоких трещин (холодная фация).

Подтипы и роды черноземов делятся на виды по ряду признаков:

по мощности гумусового горизонта А - сверхмощные (более 120 см); мощные (120—80 см); среднемощные (80—40 см); маломощные (40—25 см); маломощные укороченные (менее 25 см);

по содержанию гумуса - тучные (более 9 %); среднегумусные (9—б %); малогумусные (6—4 %); слабогумусированные (менее 4 %);

по степени выщелоченности - слабовыщелоченные (разрыв между гумусовым слоем (А+АВ) и карбонатным горизонтом менее 20 см); средневыщелоченные (20-40 см); сильновыщелоченные более (40 см).

а б в

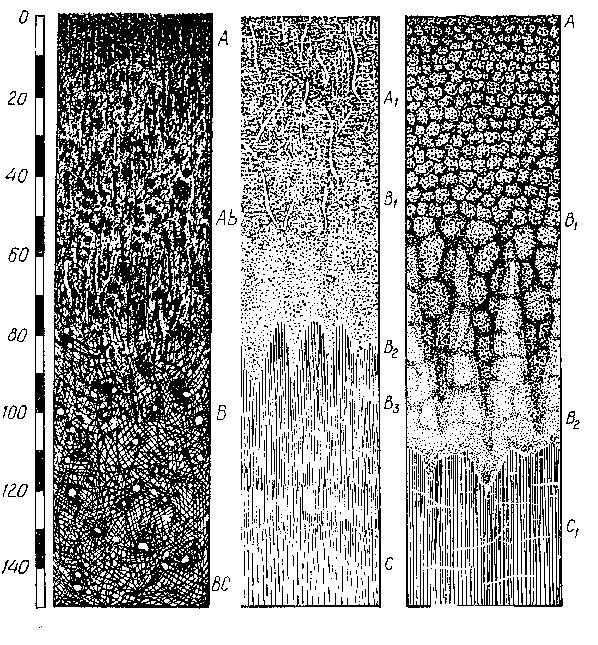

Рис. 20. Почвенный профиль черноземов.

а – чернозем оподзоленный; б – чернозем выщелоченный; в – чернозем типичный мощный.

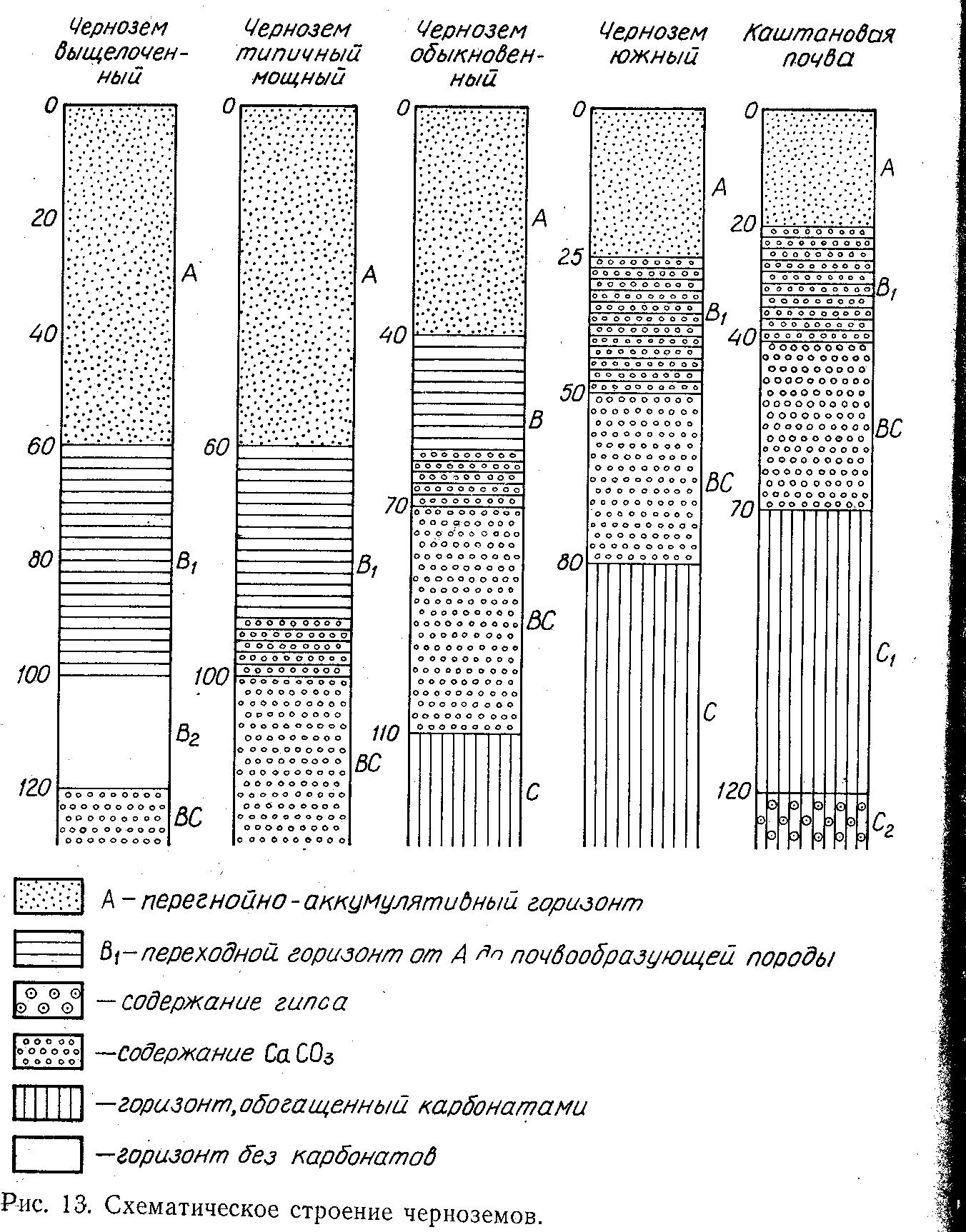

Рис. 21. схема строения почв дернового типа почвообразования

(В.Г.Крикунов, Н.И.Полупан,1987)

Черноземы типичные характеризуются максимальным проявлением черноземного процесса. Горизонт А интенсивной черно-серой окраски с хорошо выраженной зернистой водопрочной структурой.

Горизонт АВ характеризуется плавным ослаблением - гумусовой окраски книзу и постепенным укрупнением структуры, которая становится комковатой. Вскипание обнаруживается в нижней части горизонта АВ или в верхней части горизонта В.

Горизонт В имеет неравномерную окраску и комковатую структуру. Неравномерность окраски обусловлена затеками гумуса, которые книзу исчезают, вскипает от соляной кислоты. Ниже залегает горизонт С.

Выделения карбонатов в форме псевдомицелия, трубочек и журавчиков обнаруживаются в горизонте В и С, обычно с глубины 70—100 см.

Характерными особенностями черноземов типичных являются глубокий гумусовый профиль, вскипание в переходном горизонте, обилие кротовин.

Генезис этих почв связывают с накоплением большой биомассы под разнотравно-злаковой растительностью в лесостепной зоне в условиях благоприятного атмосферного увлажнения (коэффициент увлажнения 1 и более).

Черноземы типичные распространены в зоне Лесостепи и занимают относительно равные слабосточные плато, высокие лессовые террасы. Сформировались под луговыми степями. Имеют относительно мощный гумуссированный профиль (0,6—1,5 м и более) с зернистой структурой, рыхлое сложение, характерно наличие карбонатов в пределах, как правило, гумуссированной части в виде мицелия и прожилок, прослеживается отсутствие перераспределений минеральной массы по профилю.

Характерная особенность профиля черноземов типичных — постепенный спад гумусовой окраски с глубиной и большая переработанность землероями.

Линия вскипания от НС1 в черноземах типичных обычного рода наблюдается преимущественно на глубине 40—50 ем, хотя возможны высоко (0—30 см) и глубоко вскипающие (70—100 см) виды.

По мощности гумусированного профиля черноземы типичные разделяются на сверхмощные, мощные и среднемощные, по степени гумусированности — на слабогумусированные, малогумусные и среднегумусные.

Черноземы типичные мощные и среднемощные малогумусные преобладают в центральных районах Лесостепи и на лессовых террасах рек. мощные и среднемощные среднегумусные характерны для почвенного покрова южной части лесостепной зоны и развиваются на тяжелосуглинистых лессах. Черноземы слабогумусированные распространены в основном в полосе, прилегающей к Полесью, и формируются на лессах легкосуглинистого механического состава.

Черноземы типичные сверхмощные слабогумусированные распространены в северной приполесской полосе зоны в Волынской, Ровенской, Киевской и Черниговской областях ,а также на большей части Черниговской и Сумской областей и приурочены к лесам средне- и тяжелосуглинистого механического состава.

В южной части зоны, в границах северной части Одесской, Кировоградской, южной Полтавской, юго-восточной Сумской и большей части Харьковской областей распространены черноземы типичные мощные среднегумусные на лессах тяжелого механического состава.

Черноземы типичные среднемощные слабо- и малогумусные распространены на Волынской возвышенности и террасах Днепра.

В черноземах типичных выделяют два фациальных подтипа.

в западной части зоны распространенные черноземы типичные влажные. повышенное количество влаги способствует периодическому сезонному переувлажнению с чем связано развитие глеевых процессов, которые обнаруживаются в виде оливковатых или оливково-ржаво-бурых пятен или разводов в профиле, и форме карбонатов, которые представлены в виде журавчиков.

Остальная часть зоны представлена обычными черноземами, для которых характерна прожилковая и мицелярная формы карбонатов.

В подтипе черноземов типичных преобладают мощные и среднемощные многогумусные, или тучные, черноземы.

В западной части Лесостепной зоны при более влажных условиях климата, которые способствуют большему выносу оснований из опада, что в свою очередь приводит к образованию более кислых органических продуктов превращения растительных остатков, формируются оподзоленных и выщелоченные черноземы.

черноземы оподзоленные имеет следующие особенности.

Горизонт А темно-серой или серой окраски, зернисто-комковатой структуры.

Горизонт АВ темно-серый или буровато-серый с седоватым оттенком, комковатый, внизу ореховатый, для этого горизонта характерна белесая присыпка (кремнеземистая), покрывающая структурные отдельности, наибольшее скопление которой обнаруживается в нижней части горизонта.

Горизонт В (иллювиальный) с затеками гумуса в виде языков и карманов, имеет ореховатую структуру, вверху с белесой присыпкой, уплотненный. С глубиной затеки гумуса и оструктуренность исчезают и начинается горизонт С, в котором обычно находятся карбонаты в форме псевдомицелия, трубочек, журавчиков.

Разрыв между гумусовым слоем (А+АВ) и карбонатным горизонтом достигает значительной мощности (60-80 см). Карбонаты обычно обнаруживаются на глубине 1,3-1,5 м, что не всегда обеспечивает их поступление в гумусовый слой.

Кремнеземистая присыпка и уплотненный горизонт В (иллювиальный) являются главными отличительными морфологическими признаками черноземов оподзоленных.

Черноземы оподзоленные распространены в основном в Правобережье, особенно в западной Лесостепи. Они находятся на границе с Полесьем, встречаются небольшими массивами на лессовых отложениях Полесья.

Черноземы оподзоленные, как правило, залегают на высоких хорошо дренирован водоразделах, вклиниваясь в черноземы типичные, выщелоченные и темно-серые лесные почвы. На Левобережье они довольно часты также на лессовых террасах Днепра и его притоков.

Образование оподзоленных черноземов возможно, например, под широколиственными лесами паркового типа с густым травостоем. Это предположение хорошо согласуется с признаками степной и лесной стадиями развития. Об этом свидетельствуют признаки двух почвообразовательных процессов. Последствиями дернового почвообразовательного процесса являются: частые кротовины, глубокая гумусированность профиля, довольно высокое, почти как в черноземах типичных, содержание гумуса, в составе которого также преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Признаками подзолистого почвообразовательного процесса служат - глубокая выщелоченность, кислотность, пониженная насыщенность основаниями, отчетливая, хотя и слабая, дифференциация по элювиально-иллювиальному типу.

Можно сказать, что черноземы оподзоленные обычного рода совмещают признаки черноземов типичных и темно-серых лесных почв.

Неоднородность климатических условий и почвообразующих пород обусловила формирование различных как по морфологическим признакам, так и по уровню плодородия черноземов оподзоленных. На территории Украины черноземы оподзоленные представлены двумя основными рода ми — обычными и реградированными.

Черноземы оподзоленные обычные. Особенностью гумусового профиля черноземов оподзоленных является сравнительно быстрое уменьшение Содержания гумуса с глубиной. Наиболее резкий спад отмечается на глубине 50-70 см.

Качественный состав гумуса по генетическим горизонтам черноземов оподзоленных явно дифференцирован.В нем преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Соотношение между гуминовыми и фульвокислотами в верхних горизонтах 1,2—1,5 с глубиной уменьшается до 0,7—0,8.

Механический состав черноземов оподзоленных характеризуется преобладание фракций крупной пыли (40— 65 %) и ила (17—44 %) при содержании физической глины от 23 до 66 %. В северной части зоны механический состав крупнопылевато-легкосуглинистый в средней части зоны — крупнопылевато- и пылевато-среднесуглинистый и на южной периферии — пылевато-тяжелосуглинистый и легкоглинистый.

Черноземы оподзоленные на 85—95, а в нижних горизонтах — на 98 % насыщены основаниями, причем степень насыщенности тем больше, чем тяжелее механический состав. Преобладает обменный кальций (80—83 %). Отношение обменных кальция и магния 4: 6. Гидролитическая кислотность в верхнем гумусовом слое 1,7—3,1 мг-экв на 100 г почвы.

Глубина верхней границы карбонатного горизонта у черноземов оподзоленных закономерно понижается с востока на запад—от 103—130 см на Левобережье до 130—150 см на Правобережье.

Черноземы оподзоленные реградированные. Почвообразующие породы — богатые карбонатами незасоленные лессы. Сформировались черноземы реградированные в автотрофных условиях на увалистых водоразделах или склонах южной и юго-западной экспозиций. Они, как правило, находятся между оподзоленными черноземами и типичными или распределяются среди последних небольшими пятнами по вершинам невысоких холмов и увалов.

В почвоведении происхождение черноземов реградированных трактуется двояко: как результат окультуривания оподзоленных и выщелоченных черноземов, а также темно- серых лесных почв (реже) и как естественный почвообразовательный процесс в местах полного исчезновения леса или разреживания лесов под влиянием травянистой растительности.

Сущность процесса реградации состоит в том, что при смене древесной растительности травянистой изменяется гидрологический режим почв, усиливаются восходящие токи влаги, способствующие подтягиванию карбонатов к поверхности. Поглощающий комплекс в этом случае насыщается основаниями, происходит усреднение реакции почвенного раствора, водно-физические и агрохимические свойства ранее оподзоленных почв несколько улучшаются. При этом сохраняются признаки элювиально-иллювиальная дифференциации профиля по морфологии и химическим свойствам.

Сумма поглощенных оснований и насыщенность ими поглощенного комплекса (80 и более) в черноземах реградированных несколько выше, чем в черноземах оподзоленных. Реградированные черноземы отличаются также и более низкой гидролитической кислотностью: в верхнем горизонте она не превышает 2,2 мг-экв на 100 г почвы и резко убывает с глубиной. Реакция почв нейтральная: рН водной 7,2—7,5 и соленой 5,5—6,8.

черноземы выщелоченные по своим характеристикам очень близки к темно-серыми лесными почвами.

У черноземов выщелоченных линия вскипания глубоко расположена (около 1 м) заметно выраженная белесая присыпка отсутствует, нет характерного буроватого уплотненного ореховатого иллювиального горизонта. Выщелоченные черноземы относятся к нейтральным почвам.

Основной их отличительный признак (наряду с глубоким вскипанием) — прокрашивание гумусом, образовавшимся из травянистой растительности и промытым, на большую глубину.

Важным отличием черноземов выщелоченных является также мощный гумусовый горизонт, аналогичный горизонту черноземов типичных (мощных) с содержанием гумуса лишь на 0,5—1,0 % меньше, чем в рядом залегающих черноземах мощных типичных среднегумусовых, хорошо выраженная структура в суглинистых и глинистых разновидностях и высокое плодородие.

Лугово-черноземные почвы развиваются преимущественно на лессовидных породах, расположены в основном в левобережной части области и находятся на первых надпойменных террасах рек и в широких долинах, на днищах оврагов и балок, а также на пониженных террасовых участках. Формируются в условиях постоянного, иногда повышенного увлажнения грунтовыми водами, которые могут быть очень минерализованы. Близкое стояние грунтовых вод способствует их оглеению. По морфологическим признакам лугово-черноземные почвы очень похожи на черноземы, однако отличаются от них оглеенностью нижних горизонтов. Мощность гумусового горизонта у них такая же, как и у черноземов типичных, однако благодаря добавочному увлажнению грунтовыми водами органические вещества в них накапливаются более интенсивно и гумусовый слой имеет более темную окраску. Реакция почвенного раствора этой генетической группы близка к нейтральной или нейтральная.

Болотные и торфяно-болотные почвы встречаются во всех районах области в плавнях рек и глубоких понижениях, развиваются в условиях постоянного переувлажнения при участии болотной растительности. В таких условиях органические вещества разлагаются очень медленно, поэтому из года в год накапливаются в почве.

Для болотных почв характерна высокая зольность торфа. реакция почвенного раствора близка к нейтральной (солончаковые разновидности имеют слабощелочную реакцию).