- •Аннотация

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоНы.

- •Глава 8. Почвы степной зоны.

- •Глава 9. Почв горных областей.

- •Введение

- •Практическое занятие 1. Тема: Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •Практическое занятие 2 Тема: Схема морфологического описания почвенного профиля.

- •Практическое занятие 3, 4. Тема: Почвенные зоны Украины.

- •Глава 1. Образование почвы.

- •1.1. Развитие почвы.

- •1.2.Почвообразовательные процессы, формирующие почву.

- •1.3. Превращение и передвижение веществ и энергии в почве.

- •1.4. Элементарные почвенные процессы.

- •Глава 2. Факторы почвообразования.

- •2.1. Климат как фактор почвообразования.

- •Главные термические группы климатов.

- •Главные группы климатов, выделенные по коэффициенту увлажнения

- •2.2. Рельеф как фактор почвообразования.

- •2.3. Почвообразующие породы.

- •2.4. Роль времени в почвообразовании

- •Скорость формирования гумусового горизонта почв Русской равнины (по а. Н. Геннадиеву и др., 1987)

- •2.5. Биологическая деятельность как фактор почвообразования.

- •Среднее содержание и состав гумуса распространенных типов почв, % (по данным м. М. Кононовой и др., 1964)

- •Роль высших растений в почвообразовании.

- •Микроорганизмы почвы.

- •Почвенные животные.

- •2.6. Хозяйственная деятельность человека

- •Глава 3. Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •3.1. Главные закономерности географического распределения почвенных зон.

- •Закон горизонтальной зональности.

- •Закон вертикальной зональности.

- •Закон фациальности (провинциальности) почв.

- •Закон аналогичных топографических рядов почв.

- •Закон почвенной интразональности.

- •Структура почвенного покрова.

- •3.2. Почвенно-географическое районирование

- •Почвенно-биоклиматический пояс

- •Почвенно-биоклиматическая область

- •3.3. Почвенно-географическое районирование Украины.

- •Глава 4. Морфологические признаки почвы. Строение и формирование профиля почв.

- •4.1. Цвет почвы.

- •Интенсивность отражения гумусовых горизонтов (%)

- •4.2. Структура почвы.

- •Классификация структурных агрегатов (по с.А.Захарову)

- •4.3. Сложение почвы.

- •4.4. Новообразования.

- •4.5. Включения.

- •4.6. Строение почвенного профиля.

- •4.7. Мощность почвы и ее отдельных горизонтов.

- •Глава 5. Классификация почв

- •Классификация, таксономия и номенклатура почв.

- •5.2. Систематика и номенклатура почв fао.

- •2. Почвы, обусловленные воздействием человека

- •3. Почвы, обусловленные материалом почвообразующих пород

- •4. Почвы, обусловленные рельефом

- •5. Почвы, обусловленные ограниченным временем их формирования

- •6. Почвы, обусловленные влажным или переменно-влажным субтропическим и тропическим климатом и длительной эволюцией.

- •7. Почвы, обусловленные слабым выщелачиванием профиля

- •8. Почвы, обусловленные природной обстановкой степей

- •9. Почвы, обусловленные хорошо выраженным вмыванием глины или железисто-ryмусовых соединений

- •Тема 6. Почвы украинского полесья

- •6.1. Географическое положение зоны Украинского Полесья.

- •6.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в различных районах Полесья.

- •6.3. Генезис автоморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.3.1. Генезис подзолистого типа почвообразования

- •6.3.2. Схема описания почвенного профиля дерново-подзолистых почв.

- •6.4. Генезис гидроморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.5. Почвы зоны и их свойства

- •Основные виды болотных почв.

- •6.6. Использование и охрана почв Украинского Полесья.

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоны

- •7 1. Географическое положение Лесостепной зоны.

- •7.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в подзонах Лесостепной зоны

- •7.3. Серые лесные почвы.

- •7.3.1. Генезис серых лесных почв.

- •7.3.2. Схема описания почвенного профиля серых лесных почв.

- •7.4. Генезис дернового типа почвообразования.

- •7.4.1. Генезис черноземов

- •7.4.2. Схема описания почвенного профиля черноземов.

- •7.5. Почвы зоны и их свойства.

- •7.5.1. Серые лесные почвы.

- •7.5.2. Черноземы.

- •7.6. Использование и охрана почв Лесостепной зоны.

- •Глава 8. Почвы степной зоны

- •8.1. Географическое положение степной зоны.

- •8.2. Факторы почвообразования

- •8.3. Генезис дернового процесса почвообразования.

- •8.4. Генезис почв солонцового типа почвообразования.

- •8.4.1. Солончаки.

- •8.4.2. Солонцы.

- •8.4.3. Солоди.

- •8.5. Почвы степной зоны.

- •8.6. Использование и охрана почв степной зоны.

- •Глава 9. Характерные черты почв горных областей.

- •9.1 Почвы горного Крыма

- •Географическое положение степной зоны.

- •9.1.2. Факторы почвообразования. Рельеф.

- •Климат.

- •Почвообразующие породы.

- •Растительный покров.

- •9.1.3. Генезис почв.

- •9.1.4. Почвы зоны.

- •9.1.5. Использование и охрана почв Горного Крыма.

- •9.2. Почвы буроземно-лесной области Карпат

- •9.2.1. Географическое положение.

- •9.2.2. Факторы почвообразования.

- •9.2.3. Генезис почв.

- •9.2.4. Почвы зоны.

- •9.2.5. Использование и охрана почв Украинских Карпат.

- •Заключение.

- •Список использованной литературы:

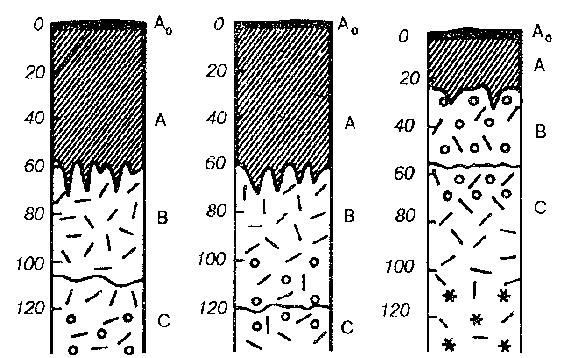

7.4.2. Схема описания почвенного профиля черноземов.

В профиле черноземов выделяют горизонты:

А0 ( степной войлок, имеющийся только у целинных почв),

А (гумусово-аккумулятивный)

В (переходный),

С (почвообразующая порода).

По мощности окрашенной части профиля (горизонта А+В) и по глубине верхней границы вскипания черноземы можно подразделить на следующие подтипы:

выщелоченные – мощность А+В составляет около 100 см, глубина вскипания ниже 110 см;

мощное (типичные) – мощность А+В более 100 см. глубина вскипания 90-80 см;

обыкновенные – мощность А+В около 70, глубина вскипания около 60 см;

южные - мощность А+В около 50 см, глубина вскипания от 30 –20 см.

Кроме основных подтипов, выделяется ряд типов, распространенных лишь на площади определенных районов, например, черноземы луговые, а также черноземы с наложенными процессами засоления и осолонцевания.

Рис.19. Строение профиля подтипов черноземов (Добровольский В.В., 1999):

а – выщелоченный чернозем;

б – мощный чернозем;

в – южный чернозем

а б в

Строение почвенного профиля мощных черноземов.

Горизонт А0 – степной войлок, состоящий из остатков травянистой растительности. Мощность горизонта 1-3 см.

Горизонт А- гумусовый горизонт, интенсивно – черного цвета, структура зернистая в верхней половине, зернисто комковатая в нижней части. Сложение рыхлое. Содержание корней трав большое. Нижняя граница неясная, переход к горизонту В очень постепенный. Мощность 40 - 60 см.

Горизонт В – окраска постепенно сменяется от черной в верхней части до серовато-бурой в нижней части горизонта. Характерны потеки гумуса между структурным отдельностям. Встречаются корни трав. Часты ходы грызунов – землероев. Структура верхней части комковатая, переходит книзу в плохо выраженную короткопризматическую. В нижней части горизонта присутствуют карбонатные новообразования. Вскипают на глубине 85 см. мощность от 50 до 105 см

Горизонт С – почвообразующая порода (лесс или лессовидный суглинок) бурого или буровато-палевого цвета. В верхней части горизонта часто содержаться обильные карбонатные новообразования - налеты псевдомицелия, рыхлые стяжения (белоглазка), более плотные конкреции (журавчики). Некоторые исследователи рассматривают этот горизонт как карбонатно-иллювиальный и соответственно обозначают его Вк. для нижней части характерна призматическая структура, пористое трещиноватое сложение. Видимая мощность от 150 до 110 см.

Почва определяется как мощный (типичный) чернозем.

7.5. Почвы зоны и их свойства.

7.5.1. Серые лесные почвы.

Почвенный покров лесостепной зоны представлен следующими наиболее распространенными типами и подтипами почв: черноземами типичными, черноземами оподзоленными, черноземами выщелоченными, черноземами реградированными, серыми, светло и темно-серыми лесными почвами. Остальные типы почв занимают незначительные площади.

Светло-серые лесные почвы залегают на наиболее возвышенных элементах рельефа и внешне похожи на дерново-подзолистые, но отличаются от них наличием хорошо выраженного горизонта вымывания — иллювиального горизонта.

Перераспределение илистых частиц по профилю достигает 15—25 % между верхним и иллювиальным горизонтами. Светло-серые лесные почвы преимущественно легкосуглинистого и супесчаного механического состава. Объемная плотность пахотных слоев колеблется в пределах от 1,20 до 1,40 г/см3, объемная масса иллювиального горизонта достигает 1,50—1,70 г/см3. Максимальная гигроскопичность в пахотном слое колеблется от 2,0 до 3,5 %, а в иллювиальном — увеличивается до 5,5—9,5 %. Запасы влаги при ППВ (наименьшей, или предельной полевой влагоемкости) составляют 150—180 мм в метровом слое. Неблагоприятные физические свойства светло-серых почв связаны с почти полной бесструктурностью и неглубоким залеганием очень диспергированного, практически бесструктурного иллювиального горизонта, который затрудняет аэрацию почвы, снижает ее водопроницаемость и увеличивает количество связанной влаги. Описываемые почвы сильно заплывают, на них образуется мощная корка, относятся они к тяжелым — трудно поддаются обработке. Однако, несмотря на ряд неудовлетворительных свойств, при систематическом удобрении, тщательном известковании в системе севооборотов на них можно получать достаточно высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Светло-серые лесные почвы кислые, рН верхнего гори зонта 5,1—5,6, гидролитическая кислотность 1,7—2,8 мг-экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований колеблется соответственно от 6,9 до 8,8 % мг-экв на 100 г почвы. Бедны они и питательными веществами. Особенно мало азота — от сотых долей процента до 0,15 %. Режим доступных растениям форм азота, в частности нитратов, неблагоприятный. Запасы фосфора незначительны (0,05—0,012 %), однако этот элемент в них в связи с повышенной кислотностью почвенной среды более доступен растениям, чем в черноземах. Обеспеченность калием низкая и средняя.

Серые лесные почвы по морфологическим признакам проявления подзолистого и дернового процессов, а также по другим свойствам они занимают промежуточное положение между светло-серыми и темно-серыми лесными почвами. По сравнению со светло-серыми почвами подзолистый процесс у них ослаблен, а дерновый не достиг еще той интенсивности, которая характерна для темно-серых почв.

Эти почвы характеризуются четкой дифференциацией профиля по подзолистому типу, но в отличие от светло-серых лесных почв в них элювиальный горизонт выражен слабо, гумусово-аккумулятивный — более мощный (до 35 см) и окраска его более темная. Разница в содержании илистой фракции между верхним и иллювиальным горизонтами достигает 20 % и более. На глубине 120—140 см, а в западных районах глубже залегает карбонатный горизонт, который вскипает при воздействии на него соляной кислотой.

Механический состав серых лесных почв — от супесчаного до суглинистого. Объемная плотность пахотных слоев колеблется в пределах от 1,32 до 1,40 г/см3 а иллювиального— 1,45—1,50 г/смЗ. По сравнению со светло-серыми лесными почвами они более влагоемки, запасы влаги при ППВ составляют 165—200 мм.

Содержание гумуса в верхнем пахотном слое колеблется в пределах 1,5—0,3 %, в целинных — 4—6 %, В составе гумуса преобладают фульвокислоты.

Кислотность почв сильно варьирует, находясь в зависимости от степени выщелоченности, механического состава и характера использования (рН 4,6—6,4). Пахотные угодья, как правило, менее кислые, чем целинные. Степень насыщенности основаниями 75—90 %, гидролитическая кислотность 1,5—5,5 мг-экв на 100 г почвы.

По сравнению со светло-серыми лесными почвами серые лесные почвы лучше обеспечены питательными веществами и выше их по плодородию, однако общий уровень обеспеченности средний и ниже среднего. Как правило, серые лесные почвы содержат в достаточном количестве микроэлементы (марганца 386—900 мг/кг; бора 11—45, цинка 20—74 мг/кг).

Темно-серые лесные почвы распространены в зоне Лесостепи неравномерно и сосредоточены преимущественно на правобережье вдоль края высоких правобережий рек, главным образом на пониженных участках склонов.

В своем развитии эти почвы пережили две фазы — степную (черноземную) и последовавшую за ней лесную (подзолистую). Лесная фаза у них была более длительной, чем у черноземов оподзоленных, что нашло отразилось на строении профиля. О двух фазах в развитии характеризуемых почв свидетельствует их расположение в природе. Темно-серые лесные почвы окаймляют массивы серых лесных почв, а сами окружены черноземами оподзоленными, которые граничат непосредственно с черноземами типичными.

Признаки оподзоливания по сравнению с серыми лесными почвами выражены слабо, зато процессы аккумуляции гумуса значительны. В связи с этим в профиле четко выделяются гумусово-аккумулятивный со слабыми признаками элювиальных процессов мощностью 30-40 см; гумусово-иллювиальный горизонт А2В мощностью 20-30 см.

Передвижение коллоидов по профилю выражено в меньшей степени. Разница в содержании тонкодисперсных частиц в гумусово-аккумулятивном горизонте и гумусово-иллювиальном составляет 6-18 %. Темно-серые лесные почвы более структурны, хотя структура отличается очень низкой водопрочностью.

Объемная плотность пахотного слоя колеблется от 1,20 до 1,42 г/см3, в иллювиальном - 1,40-1,50 г/смЗ; максимальная гигроскопичность 3,7-5,1 % в пахотном слое и 5,1-10,7 % - в иллювиальном.

Наименьшая влагоемкость (ППВ) в зависимости от механического состава в пахотном слое составляет 20-30 %, постепенно снижаясь по профилю, и в породе колеблется от 17 до 24 %. Количество продуктивной влаги в метровом слое 150-175 мм.

Содержание гумуса в пахотных почвах 2,0-4,9, в целинных - 6-10% Сумма поглощенных оснований - 12- 22 мг-экв на 100 г почвы; гидролитическая кислотность 1,0-3,7 мг-экв на 100 г почвы; обменная кислотность 5,5-6,0; степень насыщенности основаниями 80-95 %.

Питательных веществ в темно-серых лесных почвах больше, чем в серых лесных: валового азота - 0,14-0,19 %; фосфора - 0,10-0,25 и калия - 2,0-2,4 %. Степень обеспеченности подвижными питательными веществами средняя и высокая.