- •Аннотация

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоНы.

- •Глава 8. Почвы степной зоны.

- •Глава 9. Почв горных областей.

- •Введение

- •Практическое занятие 1. Тема: Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •Практическое занятие 2 Тема: Схема морфологического описания почвенного профиля.

- •Практическое занятие 3, 4. Тема: Почвенные зоны Украины.

- •Глава 1. Образование почвы.

- •1.1. Развитие почвы.

- •1.2.Почвообразовательные процессы, формирующие почву.

- •1.3. Превращение и передвижение веществ и энергии в почве.

- •1.4. Элементарные почвенные процессы.

- •Глава 2. Факторы почвообразования.

- •2.1. Климат как фактор почвообразования.

- •Главные термические группы климатов.

- •Главные группы климатов, выделенные по коэффициенту увлажнения

- •2.2. Рельеф как фактор почвообразования.

- •2.3. Почвообразующие породы.

- •2.4. Роль времени в почвообразовании

- •Скорость формирования гумусового горизонта почв Русской равнины (по а. Н. Геннадиеву и др., 1987)

- •2.5. Биологическая деятельность как фактор почвообразования.

- •Среднее содержание и состав гумуса распространенных типов почв, % (по данным м. М. Кононовой и др., 1964)

- •Роль высших растений в почвообразовании.

- •Микроорганизмы почвы.

- •Почвенные животные.

- •2.6. Хозяйственная деятельность человека

- •Глава 3. Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •3.1. Главные закономерности географического распределения почвенных зон.

- •Закон горизонтальной зональности.

- •Закон вертикальной зональности.

- •Закон фациальности (провинциальности) почв.

- •Закон аналогичных топографических рядов почв.

- •Закон почвенной интразональности.

- •Структура почвенного покрова.

- •3.2. Почвенно-географическое районирование

- •Почвенно-биоклиматический пояс

- •Почвенно-биоклиматическая область

- •3.3. Почвенно-географическое районирование Украины.

- •Глава 4. Морфологические признаки почвы. Строение и формирование профиля почв.

- •4.1. Цвет почвы.

- •Интенсивность отражения гумусовых горизонтов (%)

- •4.2. Структура почвы.

- •Классификация структурных агрегатов (по с.А.Захарову)

- •4.3. Сложение почвы.

- •4.4. Новообразования.

- •4.5. Включения.

- •4.6. Строение почвенного профиля.

- •4.7. Мощность почвы и ее отдельных горизонтов.

- •Глава 5. Классификация почв

- •Классификация, таксономия и номенклатура почв.

- •5.2. Систематика и номенклатура почв fао.

- •2. Почвы, обусловленные воздействием человека

- •3. Почвы, обусловленные материалом почвообразующих пород

- •4. Почвы, обусловленные рельефом

- •5. Почвы, обусловленные ограниченным временем их формирования

- •6. Почвы, обусловленные влажным или переменно-влажным субтропическим и тропическим климатом и длительной эволюцией.

- •7. Почвы, обусловленные слабым выщелачиванием профиля

- •8. Почвы, обусловленные природной обстановкой степей

- •9. Почвы, обусловленные хорошо выраженным вмыванием глины или железисто-ryмусовых соединений

- •Тема 6. Почвы украинского полесья

- •6.1. Географическое положение зоны Украинского Полесья.

- •6.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в различных районах Полесья.

- •6.3. Генезис автоморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.3.1. Генезис подзолистого типа почвообразования

- •6.3.2. Схема описания почвенного профиля дерново-подзолистых почв.

- •6.4. Генезис гидроморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.5. Почвы зоны и их свойства

- •Основные виды болотных почв.

- •6.6. Использование и охрана почв Украинского Полесья.

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоны

- •7 1. Географическое положение Лесостепной зоны.

- •7.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в подзонах Лесостепной зоны

- •7.3. Серые лесные почвы.

- •7.3.1. Генезис серых лесных почв.

- •7.3.2. Схема описания почвенного профиля серых лесных почв.

- •7.4. Генезис дернового типа почвообразования.

- •7.4.1. Генезис черноземов

- •7.4.2. Схема описания почвенного профиля черноземов.

- •7.5. Почвы зоны и их свойства.

- •7.5.1. Серые лесные почвы.

- •7.5.2. Черноземы.

- •7.6. Использование и охрана почв Лесостепной зоны.

- •Глава 8. Почвы степной зоны

- •8.1. Географическое положение степной зоны.

- •8.2. Факторы почвообразования

- •8.3. Генезис дернового процесса почвообразования.

- •8.4. Генезис почв солонцового типа почвообразования.

- •8.4.1. Солончаки.

- •8.4.2. Солонцы.

- •8.4.3. Солоди.

- •8.5. Почвы степной зоны.

- •8.6. Использование и охрана почв степной зоны.

- •Глава 9. Характерные черты почв горных областей.

- •9.1 Почвы горного Крыма

- •Географическое положение степной зоны.

- •9.1.2. Факторы почвообразования. Рельеф.

- •Климат.

- •Почвообразующие породы.

- •Растительный покров.

- •9.1.3. Генезис почв.

- •9.1.4. Почвы зоны.

- •9.1.5. Использование и охрана почв Горного Крыма.

- •9.2. Почвы буроземно-лесной области Карпат

- •9.2.1. Географическое положение.

- •9.2.2. Факторы почвообразования.

- •9.2.3. Генезис почв.

- •9.2.4. Почвы зоны.

- •9.2.5. Использование и охрана почв Украинских Карпат.

- •Заключение.

- •Список использованной литературы:

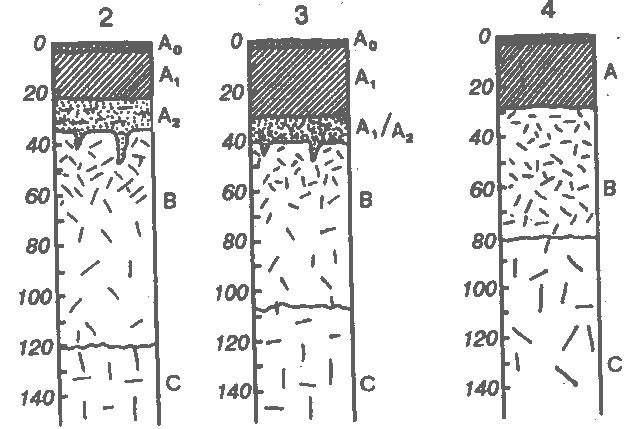

7.3.2. Схема описания почвенного профиля серых лесных почв.

Профиль серых лесных почв имеет следующие горизонты:

А0 (лесная подстилка, часто отсутствует),

А1 (перегнойно-аккумулятивный),

А2 или А1/А2 (элювиальный горизонт),

В (горизонт иллювиальный),

С (почвообразующая порода).

По мощности горизонта А1 и интенсивности его окраски. А также по степени выраженности горизонта А2 или А1/А2 выделяют следующие подтипы серых лесных почв:

Светло – серая почва, мощность горизонта А1 около 20 см, горизонт А2 или А1/А2 хорошо выражены.

Серая почва – мощность горизонта А1 30 см, горизонт А1/А2 ясно заметен.

Темно-серая почва – мощность горизонта А1 40 см, горизонт А1/А2 отсутствует, может выделяться горизонт А2В.

рис. 18. Схема почвенного профиля серых лесных почв (Добровольский В.В.,1999).

а – светло-серые лесные почвы; б – серые лесные почвы;

в – темно-серые лесные почвы.

а б в

Строение почвенного профиля светло-серой лесной почвы.

Горизонт А0 – лесная подстилка, состоящая из опада деревьев и трав, обычно с незначительной мощностью – 1-2 см.

Горизонт А1 – гумусовый горизонт, серого цвета, с обильными корнями трав. Структура средне- и мелкокомковатая, внизу листоватая, сложение рыхлое. Границы со следующим горизонтом постепенная, устанавливается с трудом. Мощность 0 - 25 см.

Горизонт А1/А2 – цвет серый, книзу усиливается бурый оттенок, обильная кремнеземистая присыпка. Структура не ясна выраженная в верхней части горизонта листовато-пластинчатая, местами переходящая в столь же плохо выраженную комковатую, а в нижней части – в мелкоореховатую. Сложение уплотненное. Частые и мелкие железомарганцевые ортштейны. Переход к ниже расположенному горизонту постепенный. Мощность от 25 до 45 см.

Горизонт В – цвет коричнево-бурый, книзу коричневый оттенок убывает. Очень хорошо выраженная ореховатая структура, в верхней части горизонта – мелкая, а книзу постепенно становится более крупной и переходит в неясно призматическую. Поверхность структурных отдельностей темная, коричнево-бурая, благодаря глинистым пленкам, покрывающим отдельности. Внутренняя часть отдельностей имеет более светлый бурый цвет. Верхней части горизонта распространена кремнеземистая присыпка, которая образует глубокие языки (возможно по ходам давно отмерших древесных корней). Переход к нижерасположенному горизонту очень постепенный. Мощность от 45 до 136 см.

Горизонт С – покровный лессовидный суглинок желтовато-бурого цвета, с хорошо выраженной призматической структурой. В этих суглинках могут присутствовать карбонатные новообразования, которые являются реликтовым продуктом.

7.4. Генезис дернового типа почвообразования.

7.4.1. Генезис черноземов

Как правило, дерновый процесс почвообразования развивается под покровом многолетней травянистой растительности (злаковой и луговой) на мелкоземистых карбонатных породах.

при дерновом почвообразовательном процессе формируются черноземы и луговые почвы, резко выделяющиеся среди остальных почв высоким естественным плодородием, составом, свойствами и внешним видом. В дерновых почвах хорошо выражен гумусово-аккумулятивный горизонт, окрашенный в темные цвета на большую глубину (на 50—70 см у луговых и до 80—124 см и больше у черноземов), карбонатные с глубины 20— 50 см.

Ведущим процессом почвообразования при формировании черноземов является гумусово-аккумулятивный процесс, который обусловливает развитие мощного гумусового горизонта, накопление элементов питания растений, образование водопрочной зернисто-комковатой структуры.

Наиболее благоприятно протекает образование гумуса, когда разложение опада растений происходит при щелочной реакции, достаточном доступе кислорода, оптимальном увлажнении, без интенсивного выщелачивания, в условиях достаточного количества растительных остатков богатых белковым азотом и основаниями.

Природная растительность черноземных степей характеризуется значительным опадом. Зольность опада (с учетом надземной части и корней) в лугово-степных сообществах составляет 7-8%, что резко отличается от остальных сообществ, например, в хвойных лесах она составляет 0,7-1,7%, а в лиственных - 1,6-7,5% (Н. И. Базилевич, 1962).

Следовательно, одной из важнейших особенностей формирования черноземов является богатство опада растительности зольными элементами и азотом, а большая общая масса ежегодного опада определяет их максимальное поступление в почву.

Не меньшую роль для формирования гумусового горизонта играют климатические условия Лесостепной зоны.

Наилучшие условия для процесса гумификации в черноземной зоне создаются весной и ранним летом. В это время в почве благоприятные температуры и еще достаточный запас влаги от осенне-зимних осадков и весеннего снеготаяния. В период летнего иссушения и прерывистого увлажнения микробиологические процессы заметно ослабевают, что способствует предохранению формирующихся гумусовых веществ от их быстрой минерализации. Одновременно повышение температуры и некоторое иссушение почвы летом усиливают процессы усложнения гумусовых веществ. Некоторое улучшение водного режима осенью активизирует микробиологические процессы, но этот период ограничивается быстрым понижением температур. Зимой при промерзании почвы происходят процессы денатурации гумусовых соединений.

Богатство опада растительности черноземной зоны кальцием приводит к непрерывному образованию в почвах биогенного кальция и к его миграции в форме Са(НСО3)2. Поэтому гумификация идет в условиях избытка кальциевых солей и насыщения образующихся гумусовых веществ кальцием, что почти полностью исключает формирование и вынос свободных водорастворимых органических продуктов.

Качественный состав гумуса чернозема (табл. 4) имеет свои особенности:

преобладание гуминовых кислот и их производных, сложность гуминовых кислот, высокую степень их окисленности и ароматизации, преимущественное закрепление их в форме гуматов кальция;

почти полное отсутствие свободных фульвокислот и более сложное их строение по сравнению с фульвокислотами подзолистых почв.

При формировании черноземов гумусовые кислоты достаточно быстро нейтрализуются основаниями опада и кальцием почвенного раствора, поэтому разложения почвенных минералов не наблюдается. процесс выщелачивания незначительно может проявляться лишь в оподзоленных и выщелоченных черноземах.

Главные черты взаимодействия органических продуктов почвообразования с минеральной частью почвы при черноземном процессе - образование органо-минерального комплекса из устойчивых органо-минеральных соединений, куда входят важнейшие элементы питания – N, P, S, Ca и другие.

Рассмотренные общие черты образования черноземов имеют свои особенности проявления в пределах зоны, что связано с изменением состава растительности и климатических условий.

Наиболее благоприятные условия для образования черноземов в центральных районах и в южной части лесостепной зоны (типичные черноземы), где создается максимальное количество растительной массы и наилучшим образом складывается гидротермический режим почв.