- •Аннотация

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоНы.

- •Глава 8. Почвы степной зоны.

- •Глава 9. Почв горных областей.

- •Введение

- •Практическое занятие 1. Тема: Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •Практическое занятие 2 Тема: Схема морфологического описания почвенного профиля.

- •Практическое занятие 3, 4. Тема: Почвенные зоны Украины.

- •Глава 1. Образование почвы.

- •1.1. Развитие почвы.

- •1.2.Почвообразовательные процессы, формирующие почву.

- •1.3. Превращение и передвижение веществ и энергии в почве.

- •1.4. Элементарные почвенные процессы.

- •Глава 2. Факторы почвообразования.

- •2.1. Климат как фактор почвообразования.

- •Главные термические группы климатов.

- •Главные группы климатов, выделенные по коэффициенту увлажнения

- •2.2. Рельеф как фактор почвообразования.

- •2.3. Почвообразующие породы.

- •2.4. Роль времени в почвообразовании

- •Скорость формирования гумусового горизонта почв Русской равнины (по а. Н. Геннадиеву и др., 1987)

- •2.5. Биологическая деятельность как фактор почвообразования.

- •Среднее содержание и состав гумуса распространенных типов почв, % (по данным м. М. Кононовой и др., 1964)

- •Роль высших растений в почвообразовании.

- •Микроорганизмы почвы.

- •Почвенные животные.

- •2.6. Хозяйственная деятельность человека

- •Глава 3. Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •3.1. Главные закономерности географического распределения почвенных зон.

- •Закон горизонтальной зональности.

- •Закон вертикальной зональности.

- •Закон фациальности (провинциальности) почв.

- •Закон аналогичных топографических рядов почв.

- •Закон почвенной интразональности.

- •Структура почвенного покрова.

- •3.2. Почвенно-географическое районирование

- •Почвенно-биоклиматический пояс

- •Почвенно-биоклиматическая область

- •3.3. Почвенно-географическое районирование Украины.

- •Глава 4. Морфологические признаки почвы. Строение и формирование профиля почв.

- •4.1. Цвет почвы.

- •Интенсивность отражения гумусовых горизонтов (%)

- •4.2. Структура почвы.

- •Классификация структурных агрегатов (по с.А.Захарову)

- •4.3. Сложение почвы.

- •4.4. Новообразования.

- •4.5. Включения.

- •4.6. Строение почвенного профиля.

- •4.7. Мощность почвы и ее отдельных горизонтов.

- •Глава 5. Классификация почв

- •Классификация, таксономия и номенклатура почв.

- •5.2. Систематика и номенклатура почв fао.

- •2. Почвы, обусловленные воздействием человека

- •3. Почвы, обусловленные материалом почвообразующих пород

- •4. Почвы, обусловленные рельефом

- •5. Почвы, обусловленные ограниченным временем их формирования

- •6. Почвы, обусловленные влажным или переменно-влажным субтропическим и тропическим климатом и длительной эволюцией.

- •7. Почвы, обусловленные слабым выщелачиванием профиля

- •8. Почвы, обусловленные природной обстановкой степей

- •9. Почвы, обусловленные хорошо выраженным вмыванием глины или железисто-ryмусовых соединений

- •Тема 6. Почвы украинского полесья

- •6.1. Географическое положение зоны Украинского Полесья.

- •6.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в различных районах Полесья.

- •6.3. Генезис автоморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.3.1. Генезис подзолистого типа почвообразования

- •6.3.2. Схема описания почвенного профиля дерново-подзолистых почв.

- •6.4. Генезис гидроморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.5. Почвы зоны и их свойства

- •Основные виды болотных почв.

- •6.6. Использование и охрана почв Украинского Полесья.

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоны

- •7 1. Географическое положение Лесостепной зоны.

- •7.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в подзонах Лесостепной зоны

- •7.3. Серые лесные почвы.

- •7.3.1. Генезис серых лесных почв.

- •7.3.2. Схема описания почвенного профиля серых лесных почв.

- •7.4. Генезис дернового типа почвообразования.

- •7.4.1. Генезис черноземов

- •7.4.2. Схема описания почвенного профиля черноземов.

- •7.5. Почвы зоны и их свойства.

- •7.5.1. Серые лесные почвы.

- •7.5.2. Черноземы.

- •7.6. Использование и охрана почв Лесостепной зоны.

- •Глава 8. Почвы степной зоны

- •8.1. Географическое положение степной зоны.

- •8.2. Факторы почвообразования

- •8.3. Генезис дернового процесса почвообразования.

- •8.4. Генезис почв солонцового типа почвообразования.

- •8.4.1. Солончаки.

- •8.4.2. Солонцы.

- •8.4.3. Солоди.

- •8.5. Почвы степной зоны.

- •8.6. Использование и охрана почв степной зоны.

- •Глава 9. Характерные черты почв горных областей.

- •9.1 Почвы горного Крыма

- •Географическое положение степной зоны.

- •9.1.2. Факторы почвообразования. Рельеф.

- •Климат.

- •Почвообразующие породы.

- •Растительный покров.

- •9.1.3. Генезис почв.

- •9.1.4. Почвы зоны.

- •9.1.5. Использование и охрана почв Горного Крыма.

- •9.2. Почвы буроземно-лесной области Карпат

- •9.2.1. Географическое положение.

- •9.2.2. Факторы почвообразования.

- •9.2.3. Генезис почв.

- •9.2.4. Почвы зоны.

- •9.2.5. Использование и охрана почв Украинских Карпат.

- •Заключение.

- •Список использованной литературы:

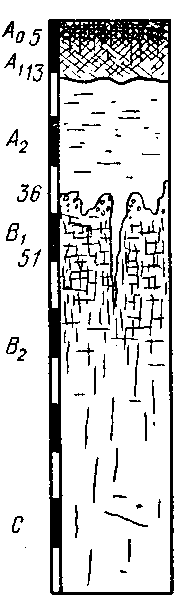

6.3.2. Схема описания почвенного профиля дерново-подзолистых почв.

Профиль дерново-подзолистых почв подразделяются на горизонты:

По мощности горизонтов А1 и А2 дерново-подзолистые почвы подразделяют: Слабодерновые почвы - горизонт А1 менее 10 см,

Среднедерновые почвы – горизонт А1 от 10 до 20 см,

Глубокодерновые почвы - горизонт А1 более 20 см,

Слабоподзолистые - горизонт А2 выражен пятнами,

Среднеподзолистые - горизонт А2 меньше, чем А1,

Сильноподзолистые - горизонт А2 больше, чем А1.

По механическому составу выделяют супесчаные, песчаные, суглинистые и глинистые дерново-подзолистые почвы.

Строение почвенного профиля.

Горизонт А0 – рыхлая лесная подстилка из слежавшихся перепревших листьев хвои и веточек. Мощность от 0 до 2 см.

Горизонт А1 –цвет светло серый, структура плохо выраженная, мелко- и среднекомковатая, внизу - листоватая, сложение рыхлое, большое количество корней. Граница с последующим горизонтом горизонтальная, отчетливая. Мощность от 2 до 13 см.

Г оризонт

А2

– белесая

окраска, структура листовато-пластинчатая,

сложение рыхлое, небольшое количество

корней. В нижней части неоформленные

железистые пятна. Нижняя граница очень

неровная, извилистая, горизонт языками

проникает глубоко вниз. Мощность от 13

до 36 см.

оризонт

А2

– белесая

окраска, структура листовато-пластинчатая,

сложение рыхлое, небольшое количество

корней. В нижней части неоформленные

железистые пятна. Нижняя граница очень

неровная, извилистая, горизонт языками

проникает глубоко вниз. Мощность от 13

до 36 см.

Горизонт В1 – цвет коричнево-бурый, с частыми пятнами и затеками белесой кремнеземистой присыпки. Редкие древесные корни. Структура ореховато-комковатая, сложение уплотненное, частые мелкие железомарганцевые ортштейны. Переход в горизонт В2 постепенный.

Мощность от 36 до 51 см.

Горизонт В2 – цвет темно-бурый, с более редкими белесыми примазками, структура ореховато-комковатая, плохо выраженная, сложение плотное, хорошо выражены темно-коричневые пленки на поверхности структурных отдельностей. Очень постепенно переходит в почвообразующую породу. Мощность от 51 до 94 см.

Горизонт С- бурого цвета, более светлого, чем горизонт В2. Структура комковато-призматическая, сложение плотное (покровный суглинок). Видимая мощность 94-110 см.

Почва определяется как дерновая, сильноподзолистая, суглинистая.

6.4. Генезис гидроморфных почв зоны смешанных лесов.

Болотный процесс почвообразования характеризуется торфообразованием и оглеением минеральной части почвенного профиля. Развивается он только при условии избыточного увлажнения.

Торфообразование происходит при накоплении неразложившихся или полуразложившихся растительных остатков в результате плохо выраженных процессов гумификации и минерализации растительности. Следствием торфообразования является консервация элементов зольного питания. Она заключается в том, что питательные вещества, поглощенные растениями, вследствие слабой минерализации растительных остатков не переходят в форму, доступную для других поколений растений.

Различают три вида минерального питания болот — атмосферное, атмосферно-грунтовое и аллювиально-делювиальное. В зависимости от типа питания и условий образование формируются верховые, низинные и переходные болота отличающиеся один от другого как составом растительности, так и почвами.

Верховые болота образуются или из переходных болот, или при непосредственном заболачивании суши атмосферными или мягкими грунтовыми водами. Располагаются верховые болота обычно на плоских, плохо дренированных элементах рельефа с бедными почвами. Содержание растворенных в воде верховых болот питательных веществ очень невелико,

поэтому в таких условиях развивается крайне нетребовательная к элементам питания растительность (мох сфагнум с примесью кукушкина льна, пушицы, багульника, клюквы, редкие экземпляры плохо развитой сосны, ели, березы)

Низинные болота образуются в пониженных элементах рельефа (поймах рек, у оснований склонов и т. д.) при заболачивании суши жесткими грунтовыми водами или заторфовывании водоемов. В таких водах достаточное количество питательных элементов, поэтому на низинных болотах хорошо развиваются злаки, осоки, зеленые мхи, из древесных пород — черная ольха, береза, ива и т. д. В связи с этим различают зеленомоховые, ольшаниковые, осоковые низинные болота и др.

В процессе развития низинное болото превращается в другой тип болот. Происходит это потому, что верхняя часть торфа при нарастании постепенно отрывается от жестких грунтовых вод, и питание растений начинает осуществляться за счет мягких атмосферных осадков. В связи с этим меняется состав растительности, и низинное болото превращается в переходное.

Переходные болота образуются из низинных или формируются непосредственно при заболачивании суши, когда увлажнение осуществляется попеременно жесткими и мягкими водами.

По составу растительности переходные болота занимают промежуточное положение между верховыми и низинными, приближаясь больше к верховым. Переходные болота в свою очередь при дальнейшем развитии еще больше отрываются от грунтовых вод и превращаются в верховые.