- •Аннотация

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоНы.

- •Глава 8. Почвы степной зоны.

- •Глава 9. Почв горных областей.

- •Введение

- •Практическое занятие 1. Тема: Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •Практическое занятие 2 Тема: Схема морфологического описания почвенного профиля.

- •Практическое занятие 3, 4. Тема: Почвенные зоны Украины.

- •Глава 1. Образование почвы.

- •1.1. Развитие почвы.

- •1.2.Почвообразовательные процессы, формирующие почву.

- •1.3. Превращение и передвижение веществ и энергии в почве.

- •1.4. Элементарные почвенные процессы.

- •Глава 2. Факторы почвообразования.

- •2.1. Климат как фактор почвообразования.

- •Главные термические группы климатов.

- •Главные группы климатов, выделенные по коэффициенту увлажнения

- •2.2. Рельеф как фактор почвообразования.

- •2.3. Почвообразующие породы.

- •2.4. Роль времени в почвообразовании

- •Скорость формирования гумусового горизонта почв Русской равнины (по а. Н. Геннадиеву и др., 1987)

- •2.5. Биологическая деятельность как фактор почвообразования.

- •Среднее содержание и состав гумуса распространенных типов почв, % (по данным м. М. Кононовой и др., 1964)

- •Роль высших растений в почвообразовании.

- •Микроорганизмы почвы.

- •Почвенные животные.

- •2.6. Хозяйственная деятельность человека

- •Глава 3. Географическое распределение почвенных зон Украины.

- •3.1. Главные закономерности географического распределения почвенных зон.

- •Закон горизонтальной зональности.

- •Закон вертикальной зональности.

- •Закон фациальности (провинциальности) почв.

- •Закон аналогичных топографических рядов почв.

- •Закон почвенной интразональности.

- •Структура почвенного покрова.

- •3.2. Почвенно-географическое районирование

- •Почвенно-биоклиматический пояс

- •Почвенно-биоклиматическая область

- •3.3. Почвенно-географическое районирование Украины.

- •Глава 4. Морфологические признаки почвы. Строение и формирование профиля почв.

- •4.1. Цвет почвы.

- •Интенсивность отражения гумусовых горизонтов (%)

- •4.2. Структура почвы.

- •Классификация структурных агрегатов (по с.А.Захарову)

- •4.3. Сложение почвы.

- •4.4. Новообразования.

- •4.5. Включения.

- •4.6. Строение почвенного профиля.

- •4.7. Мощность почвы и ее отдельных горизонтов.

- •Глава 5. Классификация почв

- •Классификация, таксономия и номенклатура почв.

- •5.2. Систематика и номенклатура почв fао.

- •2. Почвы, обусловленные воздействием человека

- •3. Почвы, обусловленные материалом почвообразующих пород

- •4. Почвы, обусловленные рельефом

- •5. Почвы, обусловленные ограниченным временем их формирования

- •6. Почвы, обусловленные влажным или переменно-влажным субтропическим и тропическим климатом и длительной эволюцией.

- •7. Почвы, обусловленные слабым выщелачиванием профиля

- •8. Почвы, обусловленные природной обстановкой степей

- •9. Почвы, обусловленные хорошо выраженным вмыванием глины или железисто-ryмусовых соединений

- •Тема 6. Почвы украинского полесья

- •6.1. Географическое положение зоны Украинского Полесья.

- •6.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в различных районах Полесья.

- •6.3. Генезис автоморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.3.1. Генезис подзолистого типа почвообразования

- •6.3.2. Схема описания почвенного профиля дерново-подзолистых почв.

- •6.4. Генезис гидроморфных почв зоны смешанных лесов.

- •6.5. Почвы зоны и их свойства

- •Основные виды болотных почв.

- •6.6. Использование и охрана почв Украинского Полесья.

- •Тема 7. Почвы лесостепной зоны

- •7 1. Географическое положение Лесостепной зоны.

- •7.2. Факторы почвообразования

- •Сопоставление климатических условий в подзонах Лесостепной зоны

- •7.3. Серые лесные почвы.

- •7.3.1. Генезис серых лесных почв.

- •7.3.2. Схема описания почвенного профиля серых лесных почв.

- •7.4. Генезис дернового типа почвообразования.

- •7.4.1. Генезис черноземов

- •7.4.2. Схема описания почвенного профиля черноземов.

- •7.5. Почвы зоны и их свойства.

- •7.5.1. Серые лесные почвы.

- •7.5.2. Черноземы.

- •7.6. Использование и охрана почв Лесостепной зоны.

- •Глава 8. Почвы степной зоны

- •8.1. Географическое положение степной зоны.

- •8.2. Факторы почвообразования

- •8.3. Генезис дернового процесса почвообразования.

- •8.4. Генезис почв солонцового типа почвообразования.

- •8.4.1. Солончаки.

- •8.4.2. Солонцы.

- •8.4.3. Солоди.

- •8.5. Почвы степной зоны.

- •8.6. Использование и охрана почв степной зоны.

- •Глава 9. Характерные черты почв горных областей.

- •9.1 Почвы горного Крыма

- •Географическое положение степной зоны.

- •9.1.2. Факторы почвообразования. Рельеф.

- •Климат.

- •Почвообразующие породы.

- •Растительный покров.

- •9.1.3. Генезис почв.

- •9.1.4. Почвы зоны.

- •9.1.5. Использование и охрана почв Горного Крыма.

- •9.2. Почвы буроземно-лесной области Карпат

- •9.2.1. Географическое положение.

- •9.2.2. Факторы почвообразования.

- •9.2.3. Генезис почв.

- •9.2.4. Почвы зоны.

- •9.2.5. Использование и охрана почв Украинских Карпат.

- •Заключение.

- •Список использованной литературы:

4.4. Новообразования.

В результате процессов почвообразования происходит образование и закономерное перераспределение новых химических соединений по почвенному профилю. При этом часть химических соединений распределяется сравнительно равномерно в почвенной массе каждого генетического горизонта; другая часть образует соединения, имеющие тенденцию к накоплению и обособлению. Морфологически хорошо сформированные, четко обособленные от почвенной массы скопления минералов, возникших в процессе гипергенеза (выветривание) и почвообразования, носят название новообразований. Как правило, конкретные новообразования приурочены к определенным типам почв.

По происхождению различают новообразования химического и биологического генезиса.

Новообразованиями называют скопления разнообразных веществ, выделившихся в результате почвообразовательного процесса на поверхности твердых частиц почвы или в порах и пустотах между ними. Они резко отличаются от массы почвы по цвету и химическому составу.

По форме новообразования разделяют на следующие группы:

выцветы и налеты – химические вещества, которые выступают на поверхности почвы или на стенке разреза в виде тончайшей пленочки (например, растворимые соли);

корочки, примазки, потеки – вещества, которые выступая на поверхности почвы или по стенкам трещин, образуют слой небольшой толщины;

прожилки и трубочки – вещества, заполняющие ходы червей или корней, поры и трещины почвы;

конкреции и стяжения – скопление различных веществ более или менее округлой формы;

изолированные кристаллы и их сростки – скопление кристаллических конкреций самых различных форм и размеров. (Друзы – группа сросшихся друг с другом нескольких кристаллов);

прослойки – вещества, накапливающиеся в больших количествах, пропитывая отдельные слои почвы.

Не менее разнообразны новообразования по химическому и минералогическому составу. Среди почвенных новообразований есть представители почти всех классов минералов: сульфиды, хлориды, оксиды, нитраты, карбонаты, сульфаты, фосфаты, силикаты и другие.

Химические новообразования.

Легкорастворимые соли (NaCl, Na2SO4 ∙ 10H2O, MgCl2, CaCl2) - белого цвета, встречаются в виде выцветов и корочки на поверхности почвы или в форме налетов, прожилок, крупинок и отдельных кристаллов в толще профиля, характерны для группы засоленных почв (солончаков и солонцов).

Гипс (CaSO4 ∙ 2Н2О) – белого и желтоватого цвета, встречается в виде отдельных прожилок, псевдомицелия (густой сети очень тонких прожилок), конкреций (т.е. скопления кристаллов) в тонких или более крупных порах в пустотах почвенной толщи. Иногда гипс образует корочку или выцветы на поверхности почвы. Характерен для глубоких горизонтов черноземов южных, каштановых и бурых почв, а также засоленных почв.

Углекислая известь (СаСО3) – белого цвета, встречается в очень разнообразных формах в толще профиля, где заполняет как тонкие поры, так и более крупные пустоты. Различают следующие наиболее распространенные формы новообразований углекислого кальция:

пятна и выцветы неопределенных, расплывчатых очертаний;

плесень из скоплений очень тонких игольчатых кристаллов;

белоглазку – яркие, компактные, резко очерченные пятна;

прожилки и псевдомицелий по тонким порам почвы;

трубочки из массы кристаллической или мучнистой извести по ходам корней;

конкреции из плотных стяжений СаСО3 различной величины и формы, заполняющие пустоты между твердой массой почвы (размеры конкреций колеблются от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, форма очень разнообразна, а иногда причудлива, вследствие чего их называют куколками, погремками, журавчиками, дутиками и т.д.);

прослойки лугового мергеля, достигающие нескольких десятков сантиметров в толщину.

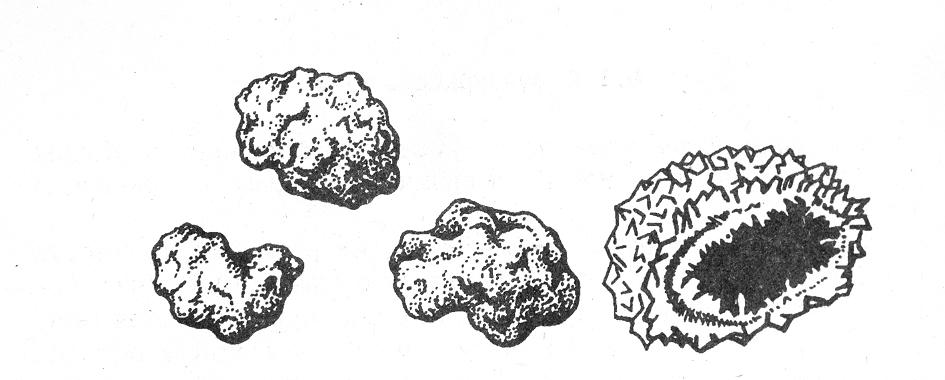

Рис. 10. Карбонатные стяжения (журавчики) и гипсовая конкреция

(по В.В. Добровольскому)

Распознаются по реакции с разбавленным раствором соляной кислоты (реакция «вскипания»). Характерны для черноземов, каштановых, бурых и засоленных почв, сероземов.

Гидроокиси железа, алюминия, марганца в комплексе с органическими соединениями и соединениями фосфора бывают ржаво-бурого, охристого, кофейного или черного цвета. Они образуют:

натеки (пленки, примазки) – тонкие глянцевитые пленки по трещинам и ходам, а также на поверхности структурных отдельностей;

пятна расплывчатой формы, которые неравномерно пропитывают почву;

конкреции, бобовины, округлые твердые стяжения от нескольких миллиметров до 1-2 сантиметров, часто обнаруживаются только при растирании массы почвы между пальцами, внутри такая отдельность окрашена в темно-бурый или черный цвет;

трубочки (рыхлые или твердые) ржавого цвета по ходам корней;

ортзанды – тонкие нитевидные или более мощные прослойки, пропитывающие горизонт, характерны для песчаных почв;

ортштейны - железистые новообразования в глинистых почвах обычно имеют вид мелких конкреций округлой формы.

рис. 11. типичные формы железистых новообразований (по В.В. Добровольскому)

а – округлые стяжения – ортштейны; б – трубчатые стяжения – роренштейны.

Менее распространенны в почвах чисто марганцевые новообразовании, имеющие вид черных пятен и мелких дробовидных конкреций.

Соединения закиси железа [FeCO3, Fe (PO4)2∙8H2O] голубоватого, сизоватого или зеленоватого цвета, образуют расплывчатые пятна и выцветы в профиле болотных и заболоченных почв. Для гидроморфных почв Полесской зоны характерны своеобразны трубчатые конкреции, образовавшиеся вокруг отмерших корней – роренштейны и скопления фосфатов железа. На свежих образцах соединения закиси железа распознаются легко. В сухих образцах исчезают, т.к. закисные соединения на воздухе окисляются.

Кремнезем (SiO2) имеет беловатую или белесую окраску, образует присыпку (налет) на поверхность структурных агрегатов. Характерен для почв подзолистого типа, серых лесных почв, солодей (для определения рекомендуется разломать структурный агрегат и сравнить окраску его поверхности с внутренней частью).

Гумусовые соединения – образуют гумусовые натеки и корочки черного или темно-бурого цвета, которые покрывают поверхность структурных агрегатов, стенки трещин, или гумусовые пятна, карманы, языки, связанные с проникновением гумусовых соединений в нижележащие горизонты. Встречаются в иллювиальных горизонтах подзолистых и солонцеватых почв.

При изучении новообразований необходимо определить их форму и химический состав. Для определения химического состава новообразований белого цвета (легкорастворимые соли, гипс углекислая известь) проводят качественные реакции. Для этого аккуратно переносят на часовое стекло найденное новообразование и приливают немного воды, после чего проводят реакции на С1- и на SO42-. Если новообразование не растворяются в воде, их обрабатывают 5% раствором НС1. при этом все формы новообразований углекислой извести «вскипают», гипс в растворяется в соляной кислоте без «вскипания», но его можно обнаружить качественной реакцией на SO42. (лабораторное занятие 5)

Состав новообразований обусловлен характером почвообразовательного процесса и является одним из характерных признаков при определении типа почвы.

Наличие легкорастворимых солей на поверхности почвы свидетельствует об интенсивном развитии процессов засоления почвы. По глубине залегания новообразований углекислого кальция можно судить о степени выщелоченности и глубине промачивания почвы атмосферными водами. Железомарганцевые новообразования являются признаком выщелачивания минералов фульвокислотами и передвижению продуктов их разрушения по профилю, что характерно для подзолистого типа почвообразования. Темноокрашенные потеки гумусовых веществ свидетельствуют о передвижении органических веществ в толще почвы. Наличие сизоватых пятен указывает на заболоченность почвы.

Биологические новообразования.

Копролиты – экскременты червей и личинок насекомых, состоящие из частиц почвы, прошедших через пищеварительный тракт и пропитанных секреторными выделениями стенок кишечника. В почве встречаются в виде хорошо склеенных водопрочных структурных отдельностей в проделанных ими ходах, а также на поверхности почвы. Характерны для всех типов почв с богатой фауной.

Кротовины – ходы землероев (кротов, сусликов, сурков, хомяков), засыпанные массой почвы. В вертикальном разрезе почвы они представлены крупными пятнами округлой, овальной или вытянутой формы, по цвету и сложению отличающимися от остальной массы почв. Типичны для черноземов.

Корневины – следы крупных древесных корней. Характерны для лесных почв.

Червоточины – извилистые ходы – канальцы червей. Встречаются во многих почвах.

Дендриты – отпечатки мелких корешков на поверхности структурных агрегатов в виде узора. Отпечатки часто окрашены в темный цвет за счет гумусовых соединений, образовавшихся при разложении корешков. Встречаются в различных почвах.

Своеобразные новообразования представляют собой фитолитарии–минеральные соединения, возникающие в растениях и после разложения органических остатков остающиеся в почве, например, щавелевокислый кальций – минерал вевеллит.

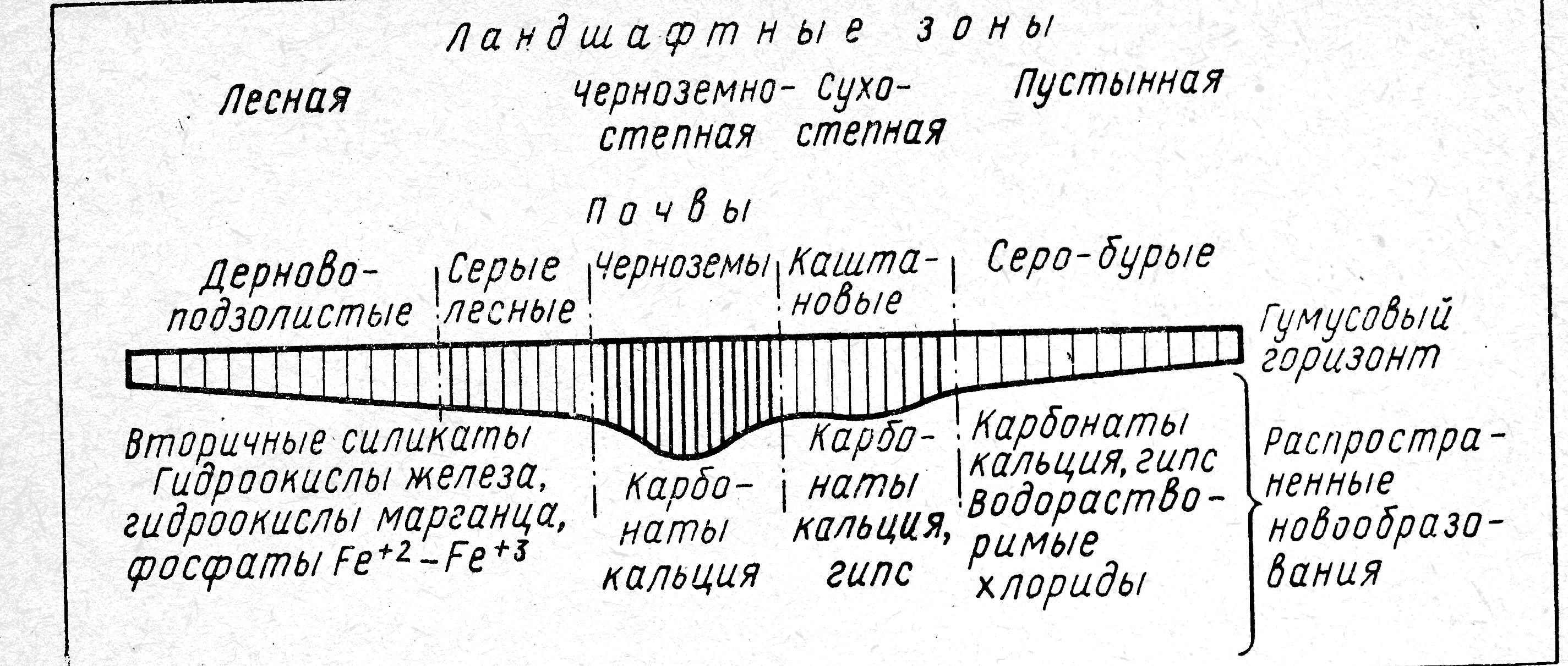

Конкретные новообразования приурочены к определенным типам почвы (рис 12). Это обстоятельство было впервые обнаружено В.В.Докучаевым (1899) как проявление зональности в «минеральном царстве»

Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Е З О Н Ы

Рис.12. распределение почвенных новообразований по основным ландшафтным зонам умеренного пояса (в. В.Добровольский, 1982)

Для почвообразования подзолистого типа почв наиболее типично возникновение таких новообразований, как гидроксиды железа и марганца, а также железистые силикаты.

В почвах лесостепной зоны уменьшается распространение железомарганцевых новообразований, их место постепенно с севера на юг занимают карбонатные новообразования. Они образуют налеты, напоминающие плесень или грибной мицелий (карбонатный псевдомицелий), рыхлые скопления и пятна (белоглазка) и разнообразные стяжения.

С продвижением на юг С.А.Захаров проследил развитие карбонатных отложений. Мучнистая белоглазка постепенно переходит в плотное образование – журавчик. С течением времени в центральной части журавчика образуется полость, такое карбонатное образование называется дутиком, а при наличии в центральной полости обломка – погремок. В дальнейшем в результате роста полости образование разрывается трещиной, подобное образование называется желваком.

При почвообразовании в условиях степной зоны железо-марганцевые новообразования и железистые силикаты формируются лишь в гидроморфных почвах. В автоморфных почвах широко представлены карбонатные новообразования и в значительном количестве появляются гипсовые мелкокристаллические друзочки и конкреции.

В условиях сухих степей умеренного климата к карбонатным и гипсовым новообразованиям добавляются водорастворимые минералы (хлориды и сульфаты), образующие тонкие налёты и скопления.

В пустынных условиях субтропической и тропической зон преобладают гипсовые и водорастворимые хлоридно-сульфатные новообразования.

Таким образом, перечисленные новообразования химического и биологического происхождения дают возможность судить о генезисе почв.