- •С.П. Горбунов применение эвм в решении рецептурно-технологических задач

- •Введение

- •Экспериментальных данных

- •1.1. Ошибки эксперимента

- •1.2. Типы ошибок измерений

- •1.3. Распределение случайных ошибок измерения

- •1.4. Оценка истинного значения измеряемой случайной

- •1.5. Определение грубых ошибок

- •1.6. Доверительный интервал оценки измеряемой случайной величины

- •1.7. Сравнение средних значений

- •1.8. Определение необходимого числа повторов опыта

- •2. Математическое планирование эксперимента

- •2.1. Основные понятия и определения

- •1. Шесть факторов на двух уровнях каждый;

- •2. Три фактора на четырех уровнях каждый.

- •2.2. Параметр оптимизации

- •2.3. Факторы

- •2.4. Выбор математической модели

- •Выбор математической модели

- •2.6. Полный факторный эксперимент

- •2.7. Выбор области факторного пространства

- •2.8. Выбор основного (нулевого) уровня

- •2.9. Выбор интервалов варьирования факторами

- •2.10. Кодирование факторов

- •2.11. Составление план – матрицы эксперимента

- •2.12. Рандомизация опытов

- •2.13. Реализация эксперимента

- •2.14. Проверка воспроизводимости опытов план – матрицы

- •2.15. Расчет коэффициентов полного факторного эксперимента. Эффекты взаимодействия. Смешанные оценки

- •2.16. Оценка значимости коэффициентов регрессии

- •2.17. Проверка адекватности математической модели

- •2.18. Построение математических моделей планов 2-го и выше порядков

- •3.1. Постановка задач линейного программирования

- •3.2. Графические решения двумерных задач

- •3.3. Стандартная форма задач линейного программирования

- •3.4. Основные результаты линейного программирования

- •3.5. Симплекс – метод при заданном допустимом базисном решении

- •3.6. Обобщение результатов линейного программирования

- •3.7. Транспортная задача

- •Приложения

2. Математическое планирование эксперимента

2.1. Основные понятия и определения

С планирования должен начинаться процесс любого поиска решений на поставленные природой задачи, и если исследователя интересует положительный результат своей работы и повышение эффективности трудозатрат, то интерес к планированию вполне понятен: это и перспектива значительного сокращения числа опытов при обеспечении требуемой сходимости результатов, нахождения оптимальных решений, получения количественных оценок влияния изучаемых факторов на параметр оптимизации, определения ошибок и оценка возможности практической значимости полученных экспериментальных данных – вот далеко не полный перечень положительных моментов, которые дает такой эффективный метод организации процесса экспериментальных исследований, как математическое планирование эксперимента на основе математической теории планирования эксперимента.

Планирование эксперимента – процедура выбора числа условий проведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной задачи с требуемой точностью. При планировании эксперимента существенным является следующее.

Стремление к минимизации общего числа опытов.

Одновременное варьирование по известным алгоритмам всеми факторами, определяющими изучаемый процесс.

Использование математического аппарата, формализующего действия экспериментатора.

Выбор стратегии принятия обоснованных решений после каждой серии эксперимента.

Задачи, для решения которых можно использовать теорию математического планирования, разнообразны и могут быть описаны соответствующей классификацией математических моделей.

В зависимости от того, предсказывается ли поведение объекта (процесса) во времени или нет модели (и, соответственно, решаемые задачи) подразделяются на ДИНАМИЧЕСКИЕ и СТАТИЧЕСКИЕ. В обоих случаях полученную модель можно использовать для предсказаний внутри исследованной области значений переменных – ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ модель, и вне этой области – ЭКСТРАПОЛЯЦИОННАЯ модель.

Другой стороной использования моделей является работа с гипотезами. Модели можно использовать для проверки вновь выдвигаемых гипотез. Но в этом случае модель не должна противоречить существующих относительно данного объекта теорий и гипотез. Проверку такого соответствия называют ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ модели. Пригодность модели для выдвижения новых гипотез называют ЭВРИСТИЧНОСТЬЮ.

Основное внимание в нашем курсе будет уделяться статистическим моделям, создаваемым для оптимизации объекта (процесса) и его интерпретации.

Задачи поиска оптимальных условий – самые распространенные задачи научно-исследовательских работ. Они возникают тогда, когда установлена принципиальная возможность проведения процесса (получения объекта) и необходимо найти оптимальные условия его реализации.

Пусть, например, у инженера – технолога возникла гипотеза о том, что при взаимодействии двух химических веществ получается продукт, обладающий пластифицирующим эффектом по отношению к дисперсной системе "вяжущее – вода". Чтобы убедиться в правильности своей гипотезы, он начинает проводить эксперимент. Допустим, что достигнут некоторый низкий пластифицирующий эффект. Вот тут и возникает задача выбора оптимальных условий получения конечного продукта. Требуется так подобрать концентрации реагирующих веществ и другие факторы, чтобы получить максимальный пластифицирующий эффект. В данном примере находятся условия проведения процесса, оптимальные в смысле максимизации эффекта пластификации. Найденные условия оказались бы совершенно другими, если бы ставилась, например, задача минимизации стоимости продукта при достижении заданного эффекта пластификации.

Задачи, сформулированные аналогичным образом, называются задачами оптимизации. Процесс их решения – процесс оптимизации или просто оптимизацией. Эксперимент, который ставится для решения задач оптимизации, называется экстремальным (название связано с аналогией между решением задачи оптимизации и поиском экстремума некоторой функции).

Задача № 10. Рассмотрим формулировки двух задач.

1. Прочность бетона определяется маркой цемента, количеством воды затворения по отношению к расходу вяжущего, качеством используемых инертных материалов. Требуется установить связь между прочностью и названными факторами.

2. Межзерновая пустотность смеси инертных компонентов зависит от гранулометрического состава каждого компонента и доли каждого компонента в составе смеси. Требуется так подобрать значения перечисленных факторов, чтобы межзерновая пустотность смеси инертных материалов была минимальной.

Какая из этих задач носит экстремальный характер?

Дадим определение ряда важных понятий раздела.

Для описания ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ удобно пользоваться представлениями о кибернетической системе, называемой "черным ящиком".

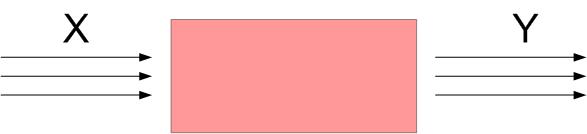

Рис. 2. Модель объекта исследования

Стрелки справа изображают числовые характеристики целей исследования. Обозначим их буквой Y и назовем ПАРАМЕТРОМ ОПТИМИЗАЦИИ (синонимы – критерий оптимизации, целевая функция, выход "черного ящика" и т.п.).

Для проведения эксперимента необходимо иметь возможность воздействовать на поведение "черного ящика". Все способы такого воздействия обозначим буквой X и назовем ФАКТОРАМИ.

Основной характеристикой объекта исследования является его сложность. Сложность объекта определяется количеством разнообразных состояний объекта, в каждом из которых он может находиться.

Каждый фактор может принимать в опыте одно из нескольких доступных значений. Такие доступные значения будем называть УРОВНЯМИ. Даже если окажется, что фактор может принимать бесконечно много значений (например, температура среды) на практике точность, с которой устанавливается некоторое значение, не беспредельна. Поэтому считается, что всякий фактор имеет определенное число дискретных значений уровней. Фиксированный набор уровней факторов определяет одно из возможных состояний объекта. Одновременно это является условием проведения одного из возможных опытов.

Естественно условиться считать, что число различных состояний определяет сложность данной системы. Зная сложность, мы можем оценить количество опытов для решения поставленной задачи.

Для оценки степени сложности воспользуемся простым правилом

ЧИСЛО СОСТОЯНИЙ=ЧИСЛО УРОВНЕЙ в степени ЧИСЛА ФАКТОРОВ

S=PK.

Это правило работает только в том случае, когда число уровней каждого фактора одинаково.

Задача № 11. Определить сложность следующих объектов: