- •1. Теоретические основы метода атомно-эмиссионной спектроскопии (аэс)

- •2. Связь интенсивности спектральной линии с концентрацией элемента в пробе

- •3. Спектральные приборы

- •4. Источники атомизации и возбуждения

- •5. Способы регистрации спектров. Основы фотографического метода аэс

- •6. Характеристическая кривая фотопластинки и способы ее построения

- •7. Основы количественного атомно-эмиссионного анализа

- •Литература

2. Связь интенсивности спектральной линии с концентрацией элемента в пробе

Любая задача спектрального анализа сводится к определению наличия элемента в образце, его концентрации.

Связь между количеством атомов, находящихся в зоне возбуждения, и концентрацией атомов в пробе при наступлении стационарного равновесия может быть представлена соотношением

![]() , (2.1)

, (2.1)

где a – коэффициент, зависящий от условий эксперимента.

Так как при термическом механизме возбуждения определяется формулой Больцмана (1.5) то соотношение (2.1) принимает следующий вид:

![]() . (2.2)

. (2.2)

Если учесть, что при постоянных условиях

возбуждения величины: a, A,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() постоянны, то все они могут быть

обозначены одной константой –

постоянны, то все они могут быть

обозначены одной константой –

![]() .

Тогда выражение (2.2) примет более простой

вид:

.

Тогда выражение (2.2) примет более простой

вид:

![]() или

или

![]() . (2.3)

. (2.3)

Графическая зависимость

![]() от

от

![]() (рис. 2.1) представляет собой прямую

(отрезок аb). Однако в области

больших концентраций линейность

нарушается (отрезок bс), что объясняется

процессом самопоглощения.

(рис. 2.1) представляет собой прямую

(отрезок аb). Однако в области

больших концентраций линейность

нарушается (отрезок bс), что объясняется

процессом самопоглощения.

Сущность самопоглощения заключается в том, что наряду с возбуждением и последующим излучением энергии атомами, как и в любом другом обратимом процессе, возможно поглощение энергии соседними атомами с переходом последних на более удаленные от ядра уровни. При этом рост интенсивности излучения замедляется. Для учета процесса самопоглощения в уравнение (2.3) вводится коэффициент самопоглощения b и тогда оно принимает следующий вид:

![]() или

или

![]() . (2.4)

. (2.4)

3. Спектральные приборы

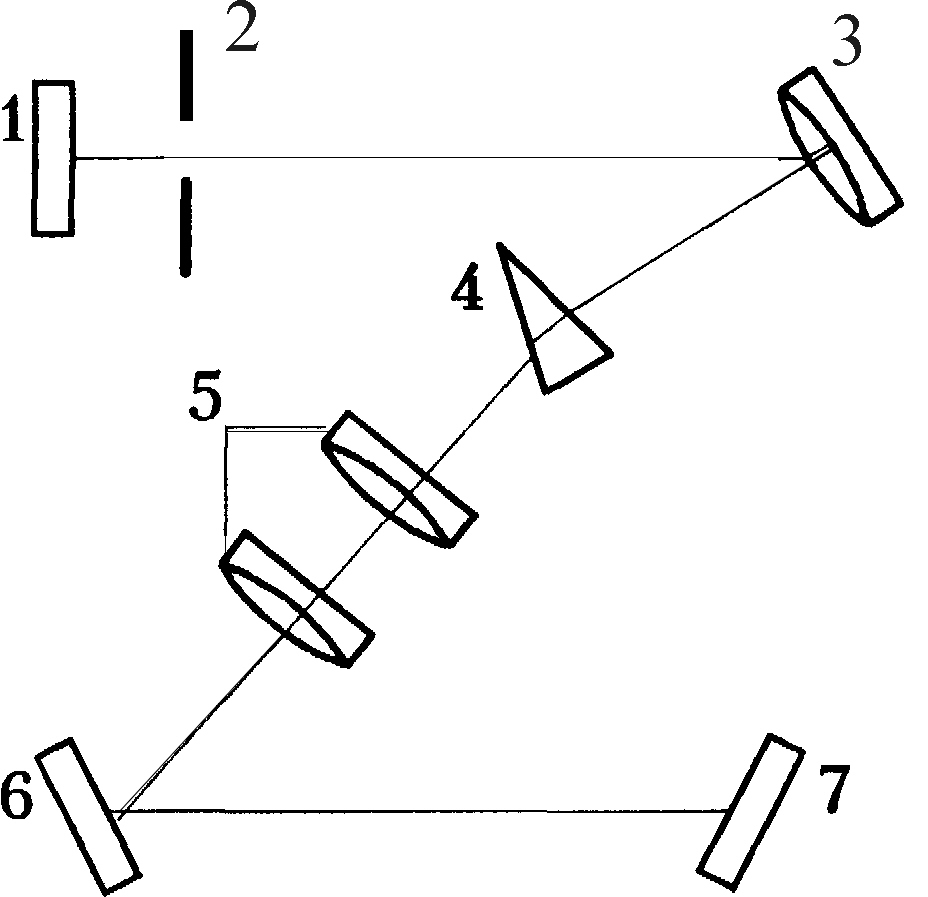

Принципиальная оптическая схема спектрального устройства приведена на примере спектрографа ИСП–30 (рис. 3.1). Это прибор средней разрешающей способности, позволяющий фотографировать эмиссионные спектры в диапазоне длин волн от 200 до 400 нм.

С

Рис. 3.1. Оптическая

схема спектрографа ИСП–30

В дифракционных спектрографах в качестве диспергирующего элемента применяют не призму (4), а плоские решетки с числом штрихов 600 и 1200 штрих/мм и рабочей областью от 200 до 1000 нм.

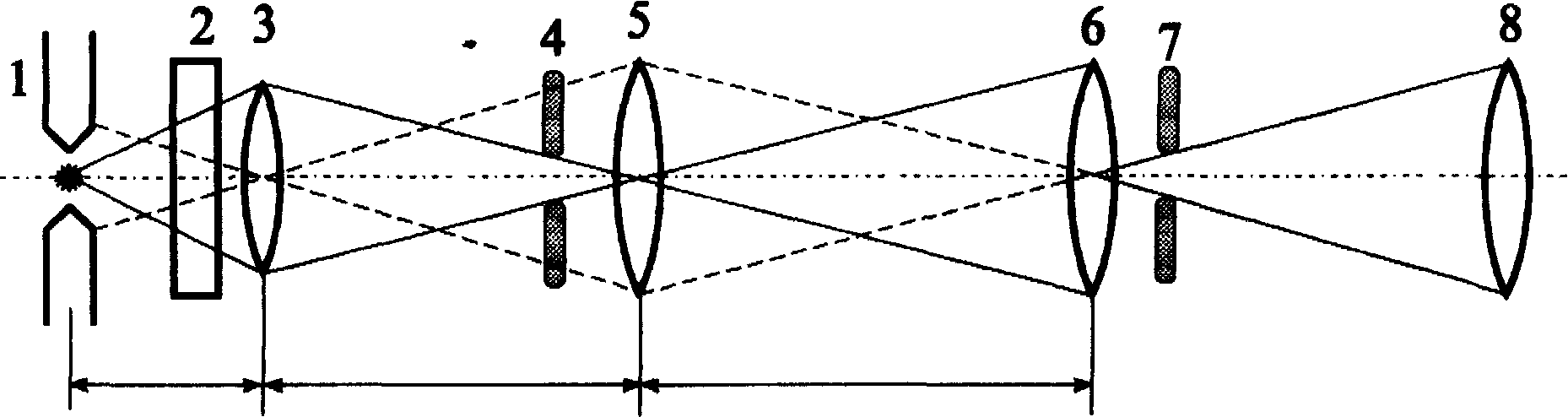

Вид получаемого спектра и его яркость в значительной степени зависят от способа освещения входной щели спектрографа. Обычно между источником света и щелью устанавливают конденсирующие линзы. Наиболее распространена трехлинзовая система, которая при правильной установке обеспечивает равномерное и полное освещение щели спектрального прибора (рис. 3.2).

Из рис. 3.2 видно, что линза (3) с фокусным расстоянием 75 мм дает изображение источника света на промежуточной диафрагме (4), которая экранирует свет, идущий от электродов. Линза (5) с фокусным расстоянием 150 мм дает изображение поверхности линзы (3) на щели спектрального прибора (7). Так как все точки поверхности линзы (3) одинаково освещены светом, идущим от источника, то и щель оказывается равномерно освещенной всеми участками этого источника. Кроме того, линза (5) повышает светосилу всей линзовой системы. Линза (6) с фокусным расстоянием 275 мм, расположенная непосредственно перед щелью (7) полностью заполняет объектив коллиматора (8) световым потоком и устраняет виньетирование лучей в системе.

75 мм 150 мм 275 мм

Рис. 3.2. Трехлинзовая система освещения щели спектрального прибора 1 — источник света; 2 — защитное стекло; 3, 5, 6 — линзы осветительной системы; 4 — диафрагма; 7 — щель; 8 — объектив коллиматора.

При горении дуги часто происходит смещение изображения источника света по горизонтали за счет блуждания анодного пятна. Иногда это смещение настолько сильно, что часть излучения проходит мимо осветительной системы. В результате понижается интенсивность регистрируемого излучения, увеличивается погрешность анализа.

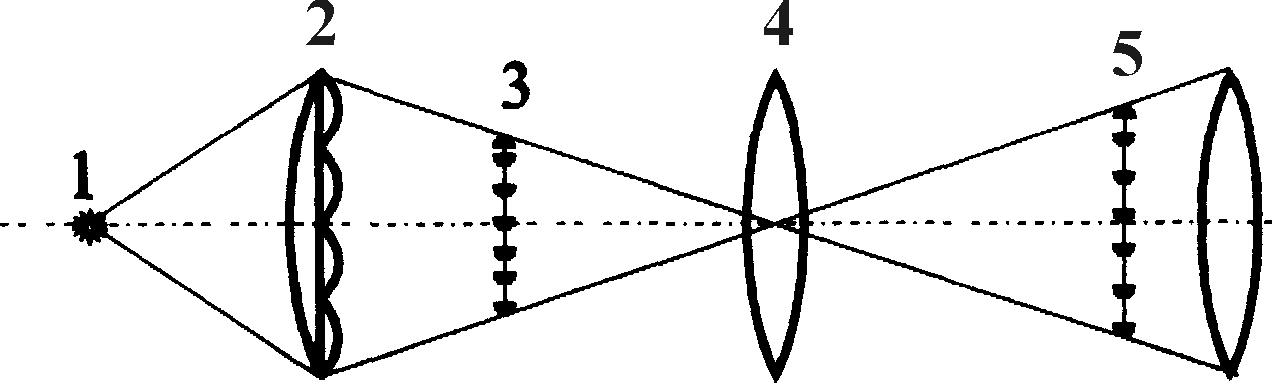

Для устранения этих недостатков применяют растровый конденсатор (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Оптическая схема растрового конденсатора

Он представляет собой плосковыпуклую линзу (2) на плоской стороне которой нанесен растр, состоящий из ряда небольших линз с одинаковым фокусным расстоянием. Совокупность линз дает ряд уменьшенных изображений источника света (1) в плоскости (3). Линза отображает плоскость (3) в плоскости (5). В результате коллиматорный объектив полностью заполняется светом от всех частей источника. Таким образом, оказывается, что если смещение источника света при блуждании анодного пятна сравнимо с размерами самого источника, то оно практически не будет оказывать существенного влияния на условия освещения прибора.