- •1.Демография, ее объект и предмет исследования.Задачи и методы демографии.

- •2.Структура демографического знания.

- •3.История формирования и развития демографической науки

- •4.Сущность и глобальный характер демографических проблем

- •5.Теоритические основы изучения народонаселения. Теория демографического перехода.

- •6.Источники информации о населении и демографических процессах

- •7.Переписи населения в России. Программы переписей. Категории населения, учитываемые в переписях.

- •2.2.2. Категории населения, учитываемые при переписи

- •2.2.3. Программа переписи населения

- •8.Списки и регистры населения как формы учета движения населения

- •9.Демографические структуры населения, их взаимосвязь с демографическими процессами

- •10.Воспроизводство населения и его показатели. Типы воспроизводства населения

- •11.Репродуктивное поведение: понятие,сущность,исследование

- •12.Система показателей рождаемости, их характеристика

- •13.Система показателей смертности, их характеристика

- •5. Показатель структуры причин смерти:

- •Этнические особенности рождаемости этническая демография; исследует этнические особенности воспроизводства населения.

- •16. Депопуляция в России: причины, последствия, перспективы.

- •18. Понятие «демографический анализ». Продольный и поперечный анализ демографических процессов.

- •19. Вероятностные таблицы: понятие, классификации их значение в демографическом анализе.

- •Мировые тенденции рождаемости и смертности.Смертность отступила к старшим возрастам;

- •21. Классификация демографических прогнозов.

- •22. Демографическая политика: определение, история, методы. Концепция демографической политики в рф до 2025 г.

- •23. Демографическая ситуация в развитых странах мира.

- •Демографическая ситуация в рф на рубеже веков.

- •25. Демографическая политика развивающихся стран.

- •26. Механическое движение населения, основные показатели. Формы и направления миграции.

- •27. История миграции населения. Миграционная политика.

- •28. Демографические последствия эмиграции.

- •Социально-демографические последствия

- •Пути решения проблемы

- •29. Демографический фактор в социально-экономическом развитии.

- •30. Темпы роста населения мира. Модель Мальтуса.

- •31. Демографическое старение и его социально-экономические последствия.

- •32. Современные типы семей и особенности их развития в России.

- •Современные тенденции в развитии семьи

- •Добрачный этап

- •33. Продолжительность жизни и ее измерение.

- •34. Демографическая ситуация в рф на рубеже веков.

- •35. Размещение и расселение населения. Соотношение городского и сельского населения в мире и в России.

- •36. Семья – объект демографических исследований. Показатели брачности и разводимости.

- •37.Основные показатели половозрастной структуры населения, методика их расчета. Половозрастная пирамида населения, правила ее построения.

- •38. Цели, задачи, приоритеты демографической политики в концепциях демографического развития рф.

- •V. Приоритеты демографической политики в области охраны здоровья и увеличения продолжительности жизни населения

- •39. Оценки уровня социально-демографического развития территории.

9.Демографические структуры населения, их взаимосвязь с демографическими процессами

Структура населения – любое распределение индивидов, из которых состоит население, по различным категориям в соответствии с определенными критериями.

При анализе демографических процессов различать влияние уровня (интенсивности) признака и влияние различных структур на конечный результат (то есть на число событий), в которых этот процесс выражается. Структуры не только оказывают влияние на демографические процессы, но и сами являются результатом действия этих процессов. Структура показывает состояние населения по признаку на определенный момент времени. Анализ структур также предполагает анализ их изменений. Структура населения – это распределение населения по определенным признакам. Любая характеристика, отличающая одного человека от другого, может быть использована в качестве критерия классификации. Для демографии представляют интерес структуры, которые относятся к населению и оказывают влияние на его воспроизводство. Например, возрастно-половая структура населения страны на определенный момент времени показывает число женщин репродуктивного возраста, а значит – вместе с остальными факторами влияет на рождаемость. Помимо возрастно-половой структуры, существуют: брачная структура, семейная структура, миграционная структура, распределение женщин по числу родившихся детей, распределение домохозяйств по типу, размерам, по числу детей (демографические), образовательные, социально-профессиональные, национальные, конфессиональные, по источника средств к существованию (социально-экономические).

10.Воспроизводство населения и его показатели. Типы воспроизводства населения

Понятие воспроизводства населения и его показатели

Процесс воспроизводства населения — это непрерывная смена поколений людей. В результате рождаемости и смертности родительские поколения постоянно замещаются поколениями их детей. Если на смену поколениям родителей приходят более многочисленные поколения детей, говорят о расширенном воспроизводстве. Если поколения детей малочисленны относительно родительских поколений, в этом случае воспроизводство суженное. Там, где численности родительских и детских поколений совпадают, речь идет о простом воспроизводстве. Воспроизводство населения представлялось как совокупность трех форм движения: естествениого (рождаемость и смертность), пространственного (миграция) и социального (изменение социальных структур, социальная и профессиональная мобильность и т. д.). Определение воспроизводства населения как процесса замещения поколений предполагает, что его измерителями должны быть некоторые специальные поколенные показатели. Самыми распространенными количественными характеристиками воспроизводства в силу простоты и доступности статистической информации являются естественный прирост и коэффициент естественного прироста. Другой простой показатель воспроизводства населения — индекс жизненности. Индекс жизненности (1к) в отличие от естественного прироста представляет собой не разность, а отношение числа родившихся (В) к числу умерших (D), умноженное для легкости интерпретации на сто:

I = B/(Dx100)

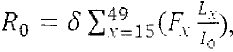

Коэффициент естественного прироста, как и другие общие демографические показатели, подвержен влиянию многочисленных структурных факторов. Главным из них является возрастной состав населения. Так, молодое население будет иметь более высокий естественный прирост по сравнению с населением, в котором наблюдаются те же возрастные характеристиками смертности и рождаемости, но выше удельный вес старших возрастных групп. Более адекватными количественными характеристиками воспроизводства являются показатели, которые самым непосредственным образом отражают процесс смены поколений и не зависят от возрастной структуры населения. Наиболее очевидный способ измерить скорость замещения поколений — прямое сопоставление численности поколений матерей и их дочерей, отцов и сыновей, родителей и их детей в возрасте, который примерно равен среднему возрасту родителей (отца, матери) при рождении детей. Обычно коэффициенты воспроизводства населения рассчитывают не для реальных, а для гипотетических (условных) поколений. В последнем случае для расчета коэффициентов воспроизводства достаточно собрать данные о повозрастных уровнях рождаемости и смертности за какой-либо календарный период, например один год. Для оценки скорости замещения реальных поколений нужно иметь соответствующую информацию за период, охватывающий жизнь поколений на протяжении 50 лет — от времени их рождения и до момента, когда все представители каждого поколения выйдут из репродуктивных возрастов. Существуют еще два показателя замещения поколений: брутто- и нетто- коэффициенты воспроизводства, введенные в научный оборот немецким демографом Р. Кучинским. Нетто-коэффициент воспроизводства был разработан учителем Кучинского, известным немецким статистиком Р. Беком в 1884 г. Однако современники не смогли оценить значимость этого показателя. Роберту Кучинскому демография обязана появлением в 1907 г. на XIV Международном конгрессе по социальной гигиене и демографии (Берлин) суммарного коэффициента рождаемости и несколько позже — брутто-коэффициента воспроизводства. Однако полное математическое обоснование этих показателей дано А. Лоткой в рамках теории стабильного населения. Брутто-коэффициент воспроизводства населения (принятые обозначения Лили GRR) можно рассматривать как частный случай суммарного коэффициента рождаемости. Расчеты брутто-коэффициента выполняются по приближенной формуле

![]()

где δ — доля девочек среди новорожденных. Как правило, она принимается равной 0,488 и одинаковой для всех возрастов женщин. Если суммарный коэффициент рождаемости в Росии за 2000 г. составил 1,214, брутто-коэффициент воспроизводства R равен 0,592. Напомним, что суммарный коэффициент рождаемости равен сумме возрастных коэффициентов. Однако в интерпретации этих двух показателей имеется значимое различие. Суммарный коэффициент рождаемости — это число рождений детей обоих полов, которое может иметь женщина при сохранении наблюдаемых уровней повозрастной рождаемости. Брутто-коэффициент воспроизводства для условного поколения — это среднее число девочек, которое может родить одна женщина при условии дожития до конца репродуктивного периода и сохранении на его протяжении современных уровней рождаемости в каждом возрасте. Как показатель замещения поколений брутто-коэффициент обладает одним существенным недостатком. Этот недостаток устраняется в нетто-коэффициенте воспроизводства. Фактически при его расчете делается допущение, что все дочери доживают до конца репродуктивного периода. Таким образом, брутто- коэффициент - это экстремальный случай замещения поколений. В терминах замещения поколений нетто-коэффициент воспроизводства населения (принятые обозначения R0 или NRR) представляет собой среднее число девочек, рожденных за всю жизнь одной женщиной, дожившей до конца репродуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности. При наличии соответствующей информации нетто- и брутто-коэффициенты могут быть оценены и для мужского населения. Фактически нетто-коэффициент измеряет скорость замещения материнского поколения дочерним. R0 рассматривается по формуле

где Fx — возрастной коэффициент рождаемости в возрасте х; Lx среднее число живущих женщин в возрасте X по таблице смертности; L0 =100000 — радикс таблицы смертности. Поскольку нетто-коэффициент заключает комбинацию уровней рождаемости и смертности, его используют в качестве интегральной обобщающей характеристики воспроизводства населения. Однако часто приходится сталкиваться с некорректной интерпретацией этого показателя. Вычисленный для гипотетического поколения нетто-коэффициент воспроизводства как мера замещения материнского поколения дочерним имеет смысл лишь в рамках модели стабильного населения. Численность такого населения увеличивается (или уменьшается) в R0 раз за время Т, равное средней длине поколения. Под средней длиной поколения Т понимают средний интервал времени, разделяющий поколения родителей и их детей (матерей и дочерей, отцов и сыновей). Для приближенной оценки Т на практике используется средний возраст матери при рождении детей. Так, в 2000 г. нетто- коэффициент воспроизводства в Российской Федерации равен 0,57. Это не означает, что численность населения страны сократится на 43% через 25—30 лет (примерная длина поколения в России). Подобное утверждение верно только для стабильного населения, каковым население России не является. Динамика брутто-коэффициента воспроизводства полностью соответствует динамике суммарного коэффициента рождаемости. Величина нетто-коэффициента до начала демографического перехода подвержена значительным колебаниям, отражающим катастрофические изменения в уровне смертности, вызванные эпидемиями, войнами, голодом, стихийными бедствиями. Средний уровень, вокруг которого происходили эти колебания на протяжении длительного исторического периода, оставался достаточно устойчивым и был чуть выше уровня простого воспроизводства. С началом демографического перехода нетто-коэффициент увеличился, что было обусловлено значительным снижением смертности. Даже на исходе XX в. в некоторых развивающихся странах, главным образом арабских (Саудовской Аравии, Омане, Иордании, Йемене и др.), его величина превосходит отметку 2,5.

Типы воспроизводства населения

В процессе развития производства, науки, культуры происходят изменения в воспроизводстве населения. Со второй трети 20 в. стала распространяться типология , основанная на выделении этапов демографической истории человечества. В настоящее время демографами выделяются три исторических типа воспроизводства: архетип, традиционный и современный.

Архетип воспроизводства населения господствовал у племен, находящихся на стадии присваивающей экономики (собирательство, охота, рыболовство). Темпы роста населения составляли 10-20 % за тысячелетие.. Голод, болезни, постоянные столкновения с другими племенами обусловливали высокую смертность населения - 50 % и выше. Особенно велика была детская смертность. Средняя продолжительность жизни не превышала 20 лет. Только высокая рождаемость, незначительно превышающая смертность, сохраняла людей от вымирания. Такая рождаемость поддерживалась ранними браками и постепенно формирующимися традициями многодетности (культом плодородия). Однако плодовитость была ниже физиологического максимума в связи с быстрым старением женщины, антисанитарными условиями, бесплодием, тяжелыми условиями жизни. Численность населения регулировалась продуктивностью ландшафтов. Рост населения мог происходить лишь за счет освоения новых территорий.

Переход к традиционному (реже "примитивному", "доиндустриальному") типу воспроизводства связан с так называемой неолитической революцией, ознаменовавшейся появлением земледелия и скотоводства, переходом к оседлости, образованием постоянных поселений. Данный тип воспроизводства является господствующим в докапиталистических аграрных обществах, характеризуется улучшением условий жизни, снижением смертности от голода, повышением рождаемости (облегчение положения беременных женщин, подбор брачных пар, ранние браки, подкрепление многодетности не только традициями, но и законодательными актами, установками большинства религиозных систем).

Уровень рождаемости в это время определялся уровнем естественной рождаемости и долей женщин разного возраста, состоящих в браке. Брачность была основным социальным инструментом ее регулирования: безбрачие, возраст вступления в брак, распространение разводов и повторных браков вдов и разведенных в значительной мере формировали уровень рождаемости. Различные способы намеренного предотвращения рождений были известны издавна, но применялись только при внебрачных связях, т.к. внебрачные рождения осуждались, применение же их в браке запрещалось социальными и культурными нормами.

Несмотря на то, что для данных эпох характерна была неограниченная рождаемость, она не была очень высокой. Уровень рождаемости определялся не только существующими нормами репродуктивного поведения, ориентированного на максимальное число рождений, но и продолжительностью фертильного периода и состоянием здоровья населения, главным образом, женщин. Продолжительность фертильного периода определялась невысокой средней продолжительностью жизни людей, которая в античных государствах не доходила до 25 лет, в средневековой Европе лишь немного превышала 25 лет, в познее средневековье обычно была не выше 30 лет и почти никогда не превышала 35 лет. Очень низкий уровень развития медицины, широкое распространение заболеваний, неудовлетворительные условия родовспоможения способствовали распространению бесплодия.

Низкий уровень производительных сил, большая зависимость человека

от стихийных сил природы, определяли высокие показатели смертности, в основном, экзогенного характера. Систематические неурожаи, голод, постоянные войны и эпидемии приводили к значительному сокращению численности населения. Так, в Германии в результате Тринадцатилетней войны (ХYII в) отдельные местности пришли в полное запустение, многие деревни исчезли с лица земли. Массовая эпидемия чумы - "черная смерть", разразившаяся в Европе в 1348-1350 гг., унесла 25-35 млн. человеческих жизней, т.е. почти 30 % всего населения. Во время голода в Ирландии в 1846-1851 гг. погибло около 15 % общей численности населения.

В более благоприятные годы смертность снижалась и происходил рост населения. Однако в целом для данных формаций характерны были очень низкие темпы прироста, характеризующиеся сменой периодов с положительным естественным приростом населения отрицательным.

Современный тип воспроизводства населения возникает первоначально в странах развитого капитализма. Переход от аграрной к индустриальной, а позднее к постиндустриальной экономике приводит к резкому уменьшению зависимости человека от природы. В это время ведущую роль на воспроизводство населения оказывают социально-экономические, а не природно-биологические факторы.

Переход к смертности современного типа в ХIХ в. начался только в небольшом числе передовых по тому времени стран (страны зарубежной Европы, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии). Но постепенно, уже в ХХ столетии, социально-экономическое развитие и распространение достижений медицины вовлекали в этот процесс все новые и новые государства. Позже других в этот процесс включились страны Латинской Америки, Азии и Африки.

Резкое сокращение смертности от голода, инфекционных заболеваний, а также увеличение средней продолжительности жизни повлекли за собой и постепенное изменение типа рождаемости. Во второй половине XIX в. в странах Западной Европы началось медленное , а потом интенсивное снижение рождаемости, распространившееся постепенно на все европейские страны, а также другие развитые страны мира. Снижение рождаемости происходит по мере того, как изменяется репродуктивное поведение населения, что является следствием глубоких социальных изменений происходящих в обществе.

Одной из важных задач географических наук о народонаселении является выявление демографической ситуации (демографической обстановки) понимаемой как состояние демографических процессов в определенный период времени, представляющее собой этап долговременной тенденции развития населения. Для ее анализа должны быть определены тип и режим воспроизводства населения отдельной территории или социальной общности. Для оценки демографической ситуации используются наиболее значимые демографические показатели (Табл. 3).

Показатели, характеризующие уровень перехода от одного типа воспроизводства к другому. Табл. 3

Система |

Величины показателей , характеризующих тип воспроизводства населения |

|

показателей |

традиционный |

современный |

Демографические процессы |

|

|

Общий коэффициент рождаемости |

55-30 % |

15-13 % |

Специальный коэффициент рождаемости |

200-100 % |

50-60 % |

Суммарный коэффициент рождаемости |

6-5 детей |

Менее 2.3 ребенка |

Общий коэффициент смертности |

6-8 % |

10-12 % |

Коэффициент младенческой смертности |

90-30 % |

20-10 % |

Ожидаемая продолжительность жизни |

45-50 лет |

Более 70 лет |

Специальный коэффициент разводимости (на 100 супружеских пар) |

Менее 5-8 |

12-20 |

Структуры населения |

|

|

Доля населения в возрасте от 60 лет и старше |

Менее 8 |

12-20 |

Доля женщин, состоящих в браке, в возрасте до 20 лет |

25-20 % |

Менее 10 % |

Доля женщин, занятых в общественном производстве |

Около 50 % |

Около 80 % |

Доля городского населения в его общей численности |

Около 10 % |

Более 50 % |

Доля населения, проживающего не с рождения в месте проживания |

Менее 20 % |

Более 50 % |

Уровень образования |

Поголовная неграмотность |

Среди занятых в народном хозяйстве около 35 % имеют высшее и среднее образование |

Структура причин смертности |

Экзогенные (инфекционные болезни, туберкулез и пр.) |

Эндогенные( сердечно-сосудистые, онкологические и др.) |

Потенциал (брутто) роста населения |

Около 2 |

Около 1 |