- •Глава 10 основы экспериментальной аэродинамики

- •1. Задачи экспериментальной аэродинамики

- •2. Принципы построения аэродинамических труб

- •10.3. Аэродинамические трубы малых дозвуковых скоростей

- •10.4. Аэродинамические трубы больших скоростей

- •10.5. Аэродинамические спектры

- •10.6. Измерение скорости воздушного потока

10.5. Аэродинамические спектры

Д ля

выяснения физической сущности некоторых

аэродинамических процессов иногда

важно получить качественную картину

обтекания различных твердых тел жидкой

или газообразной средой — получить

аэродинамические

спектры таких

течений. Поток жидкости или газа можно

сделать видимым, применяя различные

методы визуализации течения, среди

которых наибольшее распространение

для определения спектров в потоке

воздуха получили метод дымовых

спектров, метод шелковинок и оптический

метод полос.

ля

выяснения физической сущности некоторых

аэродинамических процессов иногда

важно получить качественную картину

обтекания различных твердых тел жидкой

или газообразной средой — получить

аэродинамические

спектры таких

течений. Поток жидкости или газа можно

сделать видимым, применяя различные

методы визуализации течения, среди

которых наибольшее распространение

для определения спектров в потоке

воздуха получили метод дымовых

спектров, метод шелковинок и оптический

метод полос.

Рис. 10.13. Дымовые

спектры обтекания двух взаимно

вращающихся цилиндров ля

получения дымового спектра в поток

воздуха с помощью насадков или отверстий,

расположенных на поверхности исследуемого

тела, вводятся струйки дыма, образованные

в специальных дымогенераторах при

сгорании органических веществ или

химическими способами.

ля

получения дымового спектра в поток

воздуха с помощью насадков или отверстий,

расположенных на поверхности исследуемого

тела, вводятся струйки дыма, образованные

в специальных дымогенераторах при

сгорании органических веществ или

химическими способами.

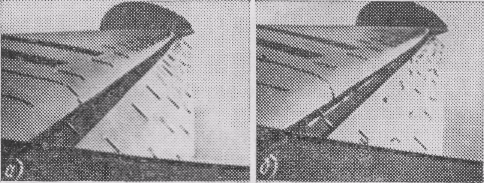

Рис. 10.14. Спектр

обтекания поверхности закрылка,

оклеенной шелковинками: а

— безотрывное

течение;

б —

течение с отрывом

Наиболее простой метод наблюдения обтекания — метод шелковинок (нитей). Шелковинки одним концом крепятся к поверхности испытуемой модели или на некотором расстоянии от нее (на тонких проволоках), другой свободный конец показывает характер течения в пограничном слое. При безотрывном режиме течения шелковинки остаются спокойными и изображаются на фотографии в виде черточек (рис. 10.14,а). При отрыве потока возникают интенсивные колебания шелковинок, а затем их направление становится обратным направлению основного потока (см. рис. 10.14,б).

При исследовании околозвуковых и сверхзвуковых потоков широкое применение получили оптические методы, сущность которых заключается в фиксации изменений плотности среды, вызываемых эффектом сжимаемости воздуха в потоках, движущихся с большой скоростью.

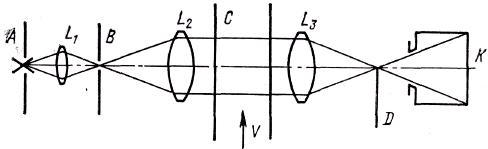

Рис. 10.15. Схема

прибора, используемого в методе полос

Теплера аиболее

распространенным оптическим методом

является метод полос, предложенный

Теплером. Существует большое количество

оптических приборов, выполненных по

различным схемам, основанным на

методе полос. Простейшая схема такого

прибора изображена на рис. 10.15. Пучок

света из источника А, пройдя

через двояковыпуклую линзу L1

и расположенное в фокусе

линзы отверстие пластинки В,

попадает на линзу L2,

после которой в виде

параллельного пучка проходит через

исследуемый поток С с помещенной в

нем моделью, а затем попадает на линзу

L3,

которая вновь собирает

пучок и направляет его в фотокамеру

с пластинкой K.

аиболее

распространенным оптическим методом

является метод полос, предложенный

Теплером. Существует большое количество

оптических приборов, выполненных по

различным схемам, основанным на

методе полос. Простейшая схема такого

прибора изображена на рис. 10.15. Пучок

света из источника А, пройдя

через двояковыпуклую линзу L1

и расположенное в фокусе

линзы отверстие пластинки В,

попадает на линзу L2,

после которой в виде

параллельного пучка проходит через

исследуемый поток С с помещенной в

нем моделью, а затем попадает на линзу

L3,

которая вновь собирает

пучок и направляет его в фотокамеру

с пластинкой K.

При постоянной плотности исследуемого потока газа пучок света проектируется на пластину K равномерно без искажений. При изменении плотности в какой-либо области потока плоскопараллельный пучок света, проходящий между линзами, отклонится от своего первоначального направления вследствие изменения коэффициента преломления среды, т. е. пройдет выше или ниже экрана Д.

Задержанные экраном световые лучи либо не попадут на пластинку К, либо, пройдя мимо экрана, дополнительно осветят часть пластинки.

В зависимости от того, пропускаются ли отклоненные лучи или задерживаются экраном D, на пластинке К появляются светлые или темные полосы. Обычно экран D устанавливают таким образом по отношению к световому потоку, что зоны уплотненного воздуха (повышенного давления) изображаются темными полосами, а зоны разрежения — светлыми.