- •Введение

- •Раздел 1. Типология педагогических программных средств Глава1. Понятие о педагогических программных средствах.

- •1.1 Компьютер как инструмент учебно-познавательной деятельности

- •1.2 Функции компьютера в обучении

- •1.3 Общее определение ппс, классы ппс

- •1.4 Классификация ппс по методическим целям

- •Глава 2. Классификация электронных средств учебного назначения

- •2.1 Проблема классификации электронных средств учебного назначения

- •2.2. Применение образовательных электронных изданий по видам учебной деятельности

- •2.3 Применение оэи по образовательным отраслям

- •Глава 3. Компьютерные учебные среды (миры), компьютерные имитаторы технологического оборудования

- •3.1 Виртуальный конструктор, особенности учебных сред

- •3.2 Компьютерный имитатор технологического оборудования

- •Глава 4. Экспертно-обучающие системы

- •4.1 Определение экспертных систем. Главное достоинство и назначение экспертных систем

- •4.2 Отличие эс от других программных продуктов

- •4.4 Области применения экспертных систем

- •4.5 Критерий использования эс для решения задач

- •4.6 Ограничения в применении экспертных систем

- •4.7 Преимущества эс перед человеком - экспертом

- •Глава 6. Электронный учебник

- •6.1 Определение «электронного учебника»

- •6.2 Содержание и структура эку

- •6.3 Требования к программному обеспечению

- •6.4 Принципы создания электронного учебника

- •6.5 Основные этапы разработки электронного учебника

- •6.6 Подготовка эуп к эксплуатации

- •Глава 7. Система тестирования

- •7.1 Проблема использования систем контроля и тестирования в учебном процессе

- •7.2 Технология организации тестирования

- •7.3 Средства разработки систем контроля и тестирования

- •Раздел 2. Принципы разработки педагогических программных средств.

- •Глава 8. Глава 9. Принципы разработки ппс: функциональная полнота, универсальность применения и модульность построения

- •9.1 Функциональные характеристики электронных средств обучения

- •9.2 Обеспечение запуска и завершения работы

- •9.3 Настройка ппс

- •9.4 Функции, обеспечивающие доступ к учебному материалу и навигацию

- •9.5 Навигация по содержательному наполнению электронных средств обучения.

- •9.6 Функция предоставления нового материала

- •9.7 Функция моделирования изучаемых объектов, процессов или явлений

- •9.8 Функция контроля знаний и умений

- •9.9 Функция управления учебным процессом

- •9.10 Служебные функции

- •Глава 10. Принципы разработки ппс: учет технических возможностей компьютера

- •10.1 Требования к аппаратно-программной платформе.

- •10.2 Телекоммуникационные технологии

- •10.3 Надежность.

- •10.4 Ресурсоемкость и производительность.

- •10.5. Информационная безопасность.

- •10.6 Содержательное наполнение ппс.

- •10.7 Использование объектов интеллектуальной собственности.

- •10.8 Сопровождаемость.

- •10.9 Дистрибутив и установка.

- •10.10 Эксплуатационная документация.

- •Глава 11. Принципы разработки ппс: организация пользовательского интерфейса

- •11.1 Общие представления о пользовательском интерфейсе

- •11.2 Проблемы реализации грамотного интерфейса

- •11.3 Рекомендации по структуре и содержанию основных учебных элементов

- •11.4 Организация систем поиска, навигации и гиперссылок

- •11.5. Учёт физиологических особенностей восприятия цветов и форм

- •11.6. Рекомендации по использованию элементов оформления.

- •Глава 12. Методы организации взаимодействия пользователей с ппс

- •12.1 Общепсихологические принципы построения диалога учащегося с эвм

- •12.2 Организация процесса общения

- •12.3 Лингвистический аспект общения

- •12.4 Модальность общения

- •12.5 Индивидуализация обучения

- •Раздел 3. Технология разработки педагогических программных средств Глава 13. Концепция разработки универсального ппс

- •13.1 Процесс проектирования электронного учебного пособия

- •13.2 Схема производства электронного учебного пособия

- •Глава 14. Технология разработки педагогического сценария ппс

- •14.1 Понятие педагогического сценария ппс

- •14.2 Модели разработки учебных материалов

- •14.3 Планирование педагогического сценария, определение целей использования ппс

- •14.4 Анализ учебного материала

- •14.5. Отбор и структурирование учебного материала

- •14.6 Создание электронного текста

- •14.7 Графическое представление педагогического сценария

- •14.8 Технологический сценарий

- •14.9 Подготовка методического пособия для изучения курса

- •Стандарт iso/iec 12207/ и его применение

- •15.2 Процессы жизненного цикла по

- •15.3 Стадии жизненного цикла по, взаимосвязь между процессами и стадиями

- •Модели жизненного цикла по

- •Задачная модель

- •Каскадная модель

- •Спиральная модель

- •Глава 16. Документационное обеспечение ппс

- •16.1 Проектная документация

- •16.2 Руководство пользователя для учащихся и педагогов

- •16.3 Методические материалы для обучающихся

- •Раздел 4. Инструментальные средства разработки педагогических программных средств и их применение Глава 17. Создание ппс на языках программирования

- •17.1 Особенности создания ппс на языках программирования

- •17.2 Организация пользовательского интерфейса

- •17.3 Программная реализация линейной и разветвленной стратегии обучения

- •Глава 18. Автоматизированные обучающие системы

- •18.1 Проблемы внедрения автоматизированных обучающих систем в учебный процесс

- •18.2 Понятие автоматизированных обучающих систем

- •18.3 Методы применения аос в учебном процессе

- •Глава 19. Авторская инструментальная среда Moodle

- •19.1 Назначение и стандартные функции

- •19.2 Использование объектно-ориентированных технологий

- •19.3 Модули и инструменты аис

- •Глава 20. Программные средства для разработки электронных учебных материалов

- •20.1 Средства для разработки электронных учебников

- •20.2 Средства разработки презентаций

- •Глава 21. Гипертекстовые системы

- •21.1 Общие представления о гипертексте

- •21.2 Понятие «гипертекстовая система»

- •21.3 Архитектура гипертекстовой системы

- •21.4 Средства создания гипертекстовых систем

- •Раздел 5. Управление учебно-познавательной деятельностью в педагогических программных средствах Глава 22. Управление учебно-познавательной деятельностью в ппс

- •22.1 Проблема управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся в учебном процессе

- •22.2 Структура процесса обучения

- •22.3 Структура процесса управления учебно-познавательным процессом

- •22.4 Функции ито в обучении

- •22.5 Режимы управления познавательной деятельностью при использовании ито

- •22.6 Программное управление учебным контентом

- •22.7 Оптимальность управления и механизмы настройки ппс

- •Глава 23. Модели обучения с применением педагогических программных средств

- •23.1 Модель «самообучение»

- •23.2 Модель «диагностика»

- •23.3 Модели «подготовка» и «конференции»

- •23.4 Модель «взаимообучение»

- •23.5 Модели «лекция без обратной связи» и «лекция с обратной связью»

- •23.6 Модель «инструмент преподавателя»

- •Раздел 6. Интеграция информационных ресурсов для обученмия Глава 24. Интеграция информационных ресурсов для обучения

- •24.1 Инициирование интеграции информационных технологий обучения

- •24.2 Анализ и оценка информационных технологий обучения

- •24.3 Выбор информационных технологий обучения

- •24.4 Проектирование интеграции ито

- •24.5 Реализация проекта, мониторинг и адаптация, анализ результатов

- •24.6 Модель интеграции ито

7.3 Средства разработки систем контроля и тестирования

Автоматизированные системы тестирования – это обширный класс программ, самым непосредственным образом предназначенный, как следует из его названия, для реализации компьютерного тестирования. Примерами программ этого класса являются «Oprosnik», «Qтест», системы «Экспресс-тест», «Тест», «Знания», AST-Test, TestMaker VVZ 2.6, Auto Control 2.0, многочисленные «Конструкторы тестов», компьютерные среды оценки качества знаний и многие другие [18, C.25-27].

Родоначальником класса по праву можно считать тестирующие программы-оболочки. На начальном этапе такого типа программы строились на принципе однозначного распознавания ответов испытуемого и использовании только текстового режима при формулировании заданий. Более современные варианты, как правило, позволяют реализовать и множественный выбор вариантов ответов, использование графического материала (рисунки, графики и т.д.), звуковой и видеоинформации, а также возможность использования надстрочных и подстрочных символов при формулирования заданий [17, C.15-19].

Рассмотрим возможности тестирующих программ-оболочек на примере программы «Оprosnik» [4, C.3-9]. В ней предусмотрено создание надстрочных и подстрочных символов, необходимых для набора химических формул, математических выражений; случайный выброс тестовых заданий; автоматическая запись результатов тестирования; возможность анализа результатов тестирования и варьирования времени тестирования. Последнее важно с точки зрения учета индивидуальных особенностей обучаемого.

Программа работает в режиме диалога с обучаемым: в начале работы испытуемый должен ввести свою фамилию и номер группы, после чего программа выводит на экран задания теста, предлагая выбрать правильный ответ из нескольких вариантов (количество их для конкретного задания может быть различным). Введенный ответ анализируется, и на экране появляются оценочные комментарии. В случае неверного ответа на экран (по желанию разработчика) выводится текст правильного ответа и пояснения к нему. Таким образом, тест, созданный в «Oprosnik» может нести элемент обучения, способствуя систематизации знаний, усвоенных обучаемым (тест с элементами обучения). С другой стороны, предоставление испытуемому объяснений, почему его ответ является неверным, снимает претензии к экзаменатору (разработчику теста) [32].

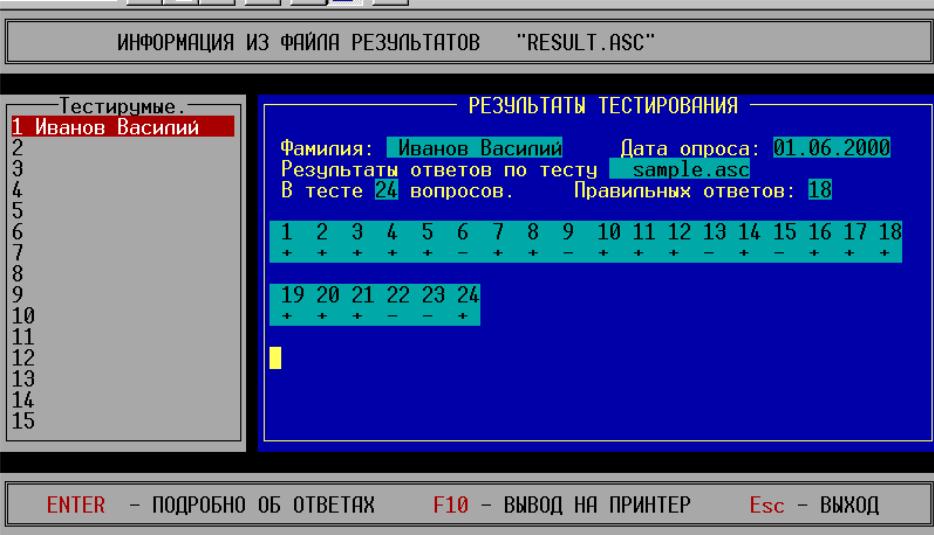

В процессе работы с тестом информация об ответах испытуемого заносится в файл-протокол. Протокол организован по принципу накопления результатов. По окончании тестирования на экран выводится содержимое этого файла, на основе которого выставляется отметка. В программе «Oprosnik» предусмотрена возможность просмотра всех ответов испытуемого, зафиксированных в файле-протоколе, что позволяет c одной стороны, при необходимости в индивидуальном режиме обсудить с испытуемым его ошибки, а с другой – провести экспресс-анализ результатов тестирования и внести необходимые коррективы в дальнейшее обучение (Рис.1).

Рисунок –

Реализация контроля с использованием тестов, созданных в тестовых программах-оболочках, как правило, не требует наличия навыков работы на компьютере у испытуемых. Компьютерная реализация тестовых заданий обычно не вызывает затруднений даже у разработчиков, имеющих начальных пользовательский уровень владения компьютером. В ее основе лежит, как правило, несложная процедура заполнения шаблона блоков тестовых заданий средствами текстового редактора.

Развитие этого класса программ было связано:

с увеличением количества типов заданий, которые можно реализовать на ее основе. Например, если в «QTest» можно создать только тесты выбора, то AST-Test позволяет реализовать наряду с однозначным выбором ответа, задания с множественным выбором, а также с вводом ответа в свободно конструируемой форме;

с модернизацией базы тестовых заданий. Так, наряду с тестовыми программами-оболочками, позволяющими создавать автономные тесты, появились системы, позволяющие наполнять базу тестовых заданий по разделам, осуществлять автоматическую генерацию теста случайным образом либо в соответствии с определенными критериями. В ряде систем появляется возможность указания «веса» задания, характеризующего его сложность;

с расширением возможностей статистической обработки результатов тестирования, например, автоматическим выявлением заданий, вызывающих наибольшие затруднения у испытуемых и наоборот; выявлением динамики успешности испытуемого;

расширением сетевых возможностей за счет проектирования тестов на основе

технологии «клиент-сервер».

Что касается последней из указанных тенденций, в сети Internet появились специализированные Web-сайты, предоставляющие разработчику доступный инструментарий, как для подготовки тестов, так и для организации тестирования и анализа его результатов на основе Web-технологий. Так на сайте [14] возможна реализация тестовых заданий типа выбора ответа из предложенных, множественного выбора, а также заданий с вводом ответа в свободно конструируемой форме, при этом возможна установка размера поля ввода. При создании тесте возможны следующие установки: указание заданий, выполнение которых обязательно; настройка расположения вариантов ответов; вывод вариантов ответов в случайном порядке.

Функционал анализа результатов включает вывод результатов в табличном виде, с диаграммами. Наряду с этим возможен просмотр ответов испытуемого на задания с вводом ответа в свободно конструируемой форме.

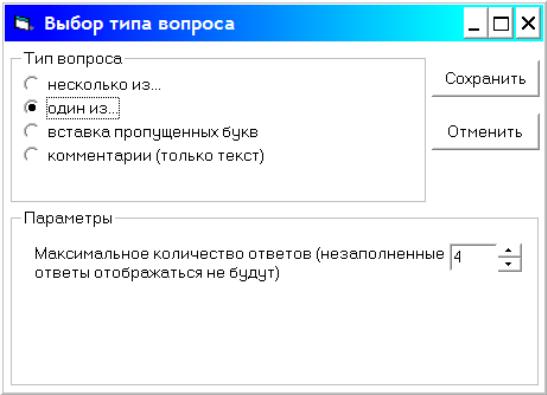

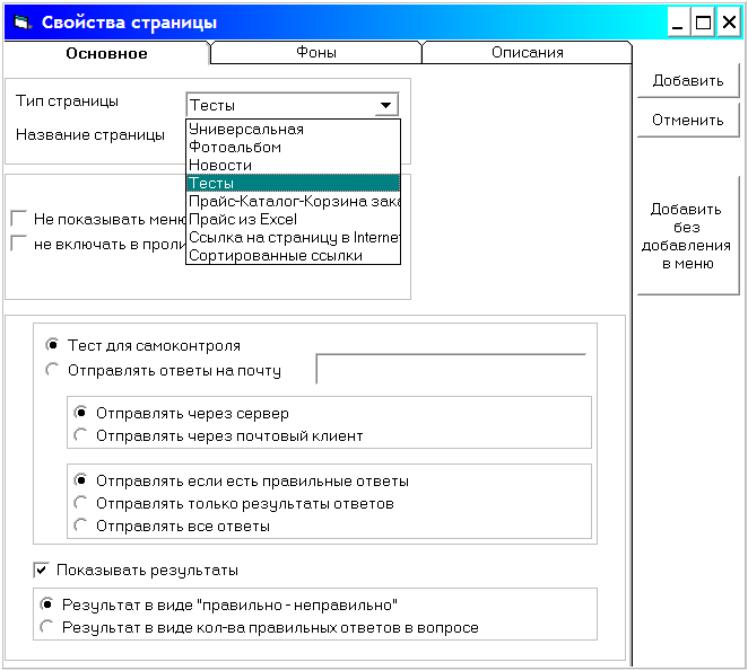

Еще одним проявлением указанной тенденции является появление на рынке программного продукта серии так называемых конструкторов сайтов, которые, как правило, включают и конструктор тестов. В качестве примере ниже приведены несколько рисунков, относящихся к разработке компьютерного теста в Конструкторе школьных сайтов E-Publish [17, С.31-34].

Рисунок 2 – Выбор типа задания в конструкторе тестов E-Publish

Функционал разработчика в такого рода конструкторах, также как и в программе-оболочке, находящейся на указанном выше сайте [14], доступен пользователю с начальным уровнем владения компьютера.

Представляет несомненный интерес тенденция интеграции классических автоматизированных систем тестирования с таким направлением создания искусственного интеллекта как экспертные системы. Так, в работе [20, С.20-23] предлагается концептуальная схема «инструментальной компьютерной среды оценки качества знаний учащихся», которая предназначена для решения следующих задач:

обеспечение инструментария по созданию тестов и их коррекции на основе;

эмпирического материала;

психолого-педагогическую диагностику тестовой тревожности испытуемых;

поддержку принятия решения диагноста о выборе типа теста для испытуемого на основе результатов диагностики тревожности;

проведение тестирования на различных этапах обучения;

оценку качества знаний испытуемого.

Рисунок 3 – Пример создания Web-страницы с тестовыми заданиями в конструкторе тестов E-Publish

Среда включает блок психолого-педагогической диагностики, блок тестирования и блок экспертизы. Первый из указанных блоков реализует психолого-педагогическую диагностику тестовой тревожности испытуемых по стандартизированным методикам. Блок тестирования состоит из дизайнера тестов и модуля тестирования. Его основные функции – формирование новых и редактирование существующих тестов, сохранение результатов в банке данных среды; организация интерфейса тестирования, анализ результатов. Блок экспертизы представляет собой экспертную систему оценки качества знаний, которая является ядром разрабатываемой среды. Основными функциями данного блока являются анализ результатов психолого-педагогической диагностики; формирование рекомендаций диагносту по выбору типа тестового задания для конкретного учащегося; генерирование заключения для испытуемого и для преподавателя и др.

Среда реализуется как двухуровневое клиент-серверное приложение. База данных тестирования реализуется как централизованная реляционная база данных с сетевым доступом и клиент-серверной архитектурой. При реализации экспертной системы используется продукционная модель представления данных.

Одним из направлений реализации экспресс-мониторинга освоения материала студентами в процессе чтения лекции является использование тестовых заданий различного типа, которые выводятся на большой экран посредством видеопроектора [20, С.23-26].

С этой целью можно использовать программы для создания компьютерных презентаций, например, MS PowerPoint. Система гиперссылок, которую можно реализовать в любой современной программе для компьютерной презентации, а также опция «Настройка действия» позволяют вывести на экран оценочные комментарии после выбора аудиторией того либо иного ответа.

Как правило, использование таких приемов вызывает положительную реакцию студенческой аудитории, а преподавателю позволяет экспрессно оценить, насколько понят излагаемый материал и при необходимости внести коррективы в его изложение. Аналогичный прием можно использовать в процессе объяснения нового материала по любому предмету.

Безусловно, существенно большими возможностями в области разработки компьютерных тестов обладают MS Excel и Macromedia Dreamweaver. Как известно, Excel имеет мощные встроенные функции с возможностью составлять собственные и комбинировать имеющие функции. Наиболее интересными из них представляются логические функции, которые в сочетании с арифметическими и функциями обработки текста позволяют создавать тестовые программы по любому предмету. Macromedia Dreamweaver - новейшая версия профессионального инструмента для web дизайна и разработки тестов. Dreamweaver представляет собой комбинацию средств для создания визуального оформления, функций разработки приложений, поддержку редактирования кода, позволяя дизайнерам и разработчикам эффективно создавать визуально привлекательные, основанные на стандартах сайты и компьютерные тесты.

Таким образом, спектр автоматизированных систем тестирования весьма широк: от относительно несложных в эксплуатации тестовых программ-оболочек, предназначенных для локального компьютера, до многоблочных систем, основанных на технологии «клиент-сервер» и экспертных системах, позволяющих оценить уровень обученности с учетом тестовой тревожности испытуемого.

Вопросы для самоконтроля: