- •11. Полярный закон раздражения (закон Пфлюгера).

- •12) Закон раздражения Дюбуа-Реймона (аккомодации):

- •13) Мембрана

- •16) Функциональные особенности гладких мышц

- •17) Нервно-мышечный синапс (мионевральный синапс) — эффекторное нервное окончание на скелетном мышечном волокне.

- •18) Механизмы проведения возбуждения по нервному волокну. Законы проведения возбуждения по нервному волокну

- •20) Нейрон и его компоненты основная

- •21. Классификация рефлексов

- •27. Под торможением в цнс следует понимать активный нервный процесс, в результате которого происходит ослабление или полное и длительное выключение возбуждения.

- •31. Вегетативная нервная система:

- •34. Метасимпатическая нервная система и ее морфо-функциональные особенно¬сти.

- •35. Вегетативные рефлексы, особенности рефлекторной дуги, классификация и клиническое значение.

- •36. Уровни регуляции вегетативных функций. Гипоталамус как высший подкор¬ковый центр регуляции вегетативных функций.

- •37. Условный рефлекс как форма приспособления человека к изменяющимся условиям существования. Отличия условных и безусловных рефлексов. За¬кономерности образования и проявления условных рефлексов.

- •38. Структурно - функциональная основа условного рефлекса. Современные представления о механизмах формирования временных связей.

- •40. Особенности внд человека. Учение и.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности и о 1-й и 2-й сигнальных системах.

- •42. Сон, его электрофизиологическая характеристика и значение для организма. Фазы сна. Теории сна.

- •43. Биоэнергетика организма. Методы определения энергетического обмена. Основной обмен и факторы, влияющие на его величину. Клиническое значе¬ние основного обмена.

- •45. Температура тела человека. Температура кожных покровов и внутренних ор¬ганов. Теплопродукция и теплоотдача и их механизмы. Изотермия и ее регу¬ляция.

- •46. Пищеварение полости рта. Состав и физиологическая роль слюны. Регуля¬ция секреторной деятельности слюнных желез. Приспособительный харак-тер слюноотделения.

- •47. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Фазы отделе¬ния желудочного сока. Регуляция желудочной секреции. Приспособитель¬ный характер секреторной деятельности желудка.

- •48. Пищеварение двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства секрета подже¬лудочной железы. Регуляция панкреатической секреции.

- •49. Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи. Регуляция образова¬ния желчи и выделения ее в двенадцатиперстную кишку.

- •50. Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание питательных веществ. Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •51. Функциональные особенности нейрогуморальной регуляции пищеварения. Гормоны желудочно-кишечного тракта.

- •53. Белки плазмы крови, их физиологическое значение. Онкотическое давление крови его роль. Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •54. Эритроциты, строение, количество функций. Гемоглобин, количество, его виды, соединения и их физиологическое значение.

- •55. Лейкоциты, строение, количество, виды, функции. Лейкоцитарная формула и ее клиническое значение.

- •57. Группы крови. Система ав0. Определение группы крови у человека. Прави¬ла переливания крови.

- •58. Резус-фактор. Учет резус-принадлежности крови в клинике. Резус-конфликт между матерью и плодом.

- •59. Дыхание, его основные этапы. Механизмы внешнего дыхания. Биомеханика вдоха и выдоха.

- •60. Современные представления о структуре и локализации дыхательного цен¬тра. Автоматия дыхательного центра.

- •61. Газообмен в легких и тканях. Основные закономерности перехода газов че¬рез мембрану. Парциальное давление и напряжение газов.

- •71. Экстракардиальная нервная регуляция. Этот уровень регуляции обеспечивает специальные, супраспинальные и корковые механизмы, передающие свои влияния по волокнам блуждающего и симпатических нервов.

- •74. Сосудодвигательный центр

- •75. Венный пульс

- •76. Гуморальный механизм регуляции сосудистого тонуса

- •77. Учение Павлова об анализаторах.

- •79. Слуховой анализаторпредставляет собой совокупность механических, рецепторных и нервных структур, воспринимающих и анализирующих звуковые колебания.

- •85. Спинальный шок

- •87. Сон, его электрофизиологическая характеристика и значение для организма. Фазы сна. Теории сна.

- •93 Обмен углеводов. Нормо-, гипо- и гипергликемия. Механизм поддержания постоянства уровня глюкозы в крови.

- •94 Эндокринная функция поджелудочной железы и роль ее в регуляции обмена веществ.

- •95 Эндокринная роль щитовидной железы и ее роль в обмене веществ.

- •96 Эндокринная функция надпочечников.

- •97 Эндокринная функция половых желез

- •98 Гипоталамо-гипофизарная система и ее роль в регуляции функций организ¬ма.

- •99 Регуляция уровня кальция в крови. Роль щитовидной и паращитовидной же¬лез.

- •100 Минутный объем дыхания, его определение. «Мертвое пространство» и вен¬тиляция альвеол, эффективность ее в зависимости от частоты и глубины ды¬хания.

- •101 Давление в плевральной полости, изменение его в разные фазы дыхательно¬го цикла и роль в механизме внешнего дыхания. Пневмоторакс.

- •102 Парциальное давление газов о2 и со2 в альвеолярном воздухе и напряжение их в крови. Газообмен в легких.

- •104 Физиологические механизмы водолазной и кессонной болезней.

- •105. Дыхание в измененных условиях внешней среды. Горная (высотная) бо¬лезнь, водолазная и кессонная болезнь, их физиологические механизмы.

- •106. Функции дыхательных путей. Защитные дыхательные рефлексы. Роль ирри- тантных и юксткапиллярных рецепторов в регуляции дыхания.

- •107. Кислотно-щелочное равновесие крови и механизмы, обеспечивающие его постоянство.

- •108.Факторы, влияющие на соэ, клиническое значение показателя

- •110. Кровезаменителями называют лечебные растворы, предназначенные для замещения утраченных или нормализации нарушенных функций крови.

- •112. Регуляция гемопоэза

- •114 Биофизические основы электрокардиографии. Основные отведения экг. Клиническое значение.

- •115 Тоны сердца и их происхождение. Компоненты первого и второго тона. Фо-нокардиография.

- •IV тон появляется в конце диастолы желудочков и связан с их быстрым наполнением за счет сокращений предсердий.

- •116 Физиологические механизмы регуляции деятельности пересаженного сердца.

- •117 Артериальный пульс, его основные показатели. Сфигмограмма.

- •119 Особенности легочного кровообращения.

- •120 Особенности коронарного кровообращения.

- •121 Особенности мозгового кровообращения.

- •122 Особенности почечного кровотока. Роль гидростатического давления крови в ультрафильтрации.

- •123 Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и ее роль в регуляции артери¬ального давления.

- •124 Биологическое значение боли. Виды боли. Современные представления о бо¬левой рецепции.

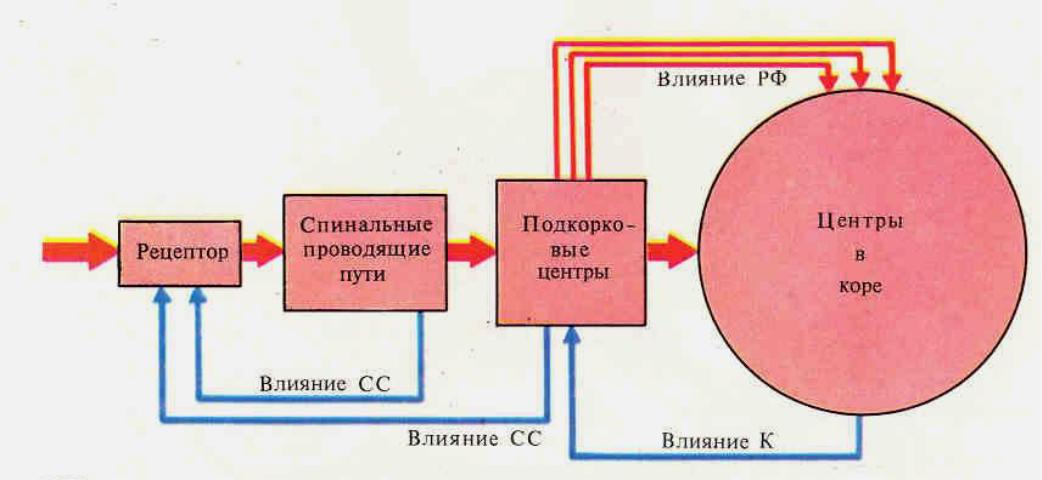

77. Учение Павлова об анализаторах.

Значение анализаторов в познании мира

•Информацию о внешней и внутренней среде организма человек получает с помощью сенсорных систем (анализаторов). Термин «анализатор» был введен в физиологию И.П.ПАВЛОВЫМ в 1909г. и обозначал системы чувствительных образований, воспринимающих и анализирующих различные внешние и внутренние раздражения.

•В соответствии с современными представлениями сенсорные системы -это специализированные части НС, включающие

•периферические рецепторы (сенсорные органы или органы чувств),

•отходящие от них нервные волокна (проводящие пути) и

•клетки ЦНС (сенсорные центры).

Структура анализаторной системы

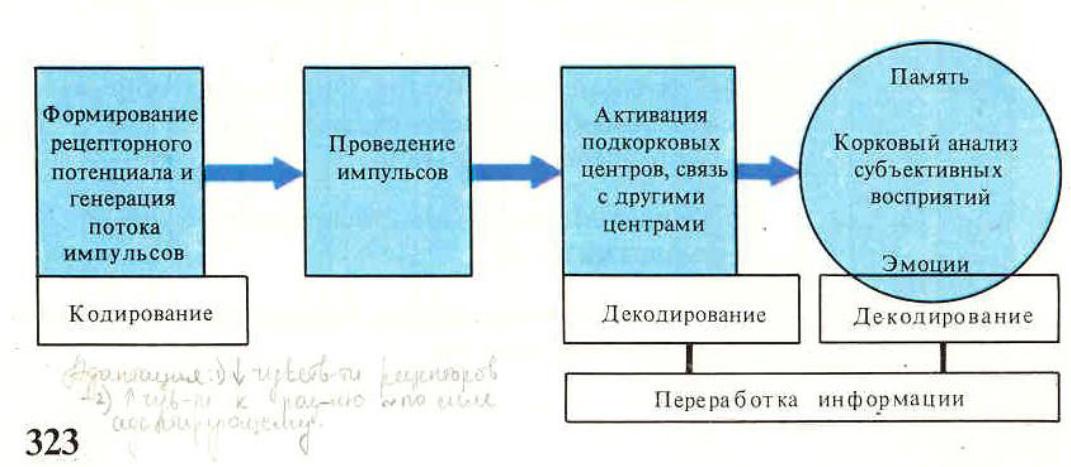

Этапы деятельности анализатора

Периферический

Проводниковый

Подкорковые структуры и кора головного

мозга

Рецепторный потенциал–возникает при действии внешнего стимула, который в результате появления ионных токов вызывает изменения ПП рецептора. Проницаемость мембраны рецептора к ионным токам, в основном к токам Nа+, в меньшей степени К+, Са++, Сl-меняется. Под действием стимула белковые молекулы белково-липидного слоя мембраны рецептора изменяют свою конфигурацию, а проводимость мембраны для мелких ионов повышается.

•При достижении рецепторного потенциала порогового значения возникает нервный импульс -распространяющееся возбуждение. Такой рецепторный потенциал называется генераторным.

Рецепторы-это специализированные чувствительные образования, воспринимающие и преобразующие раздражения из внешней и внутренней среды организма в специфическую активность НС.

•Адекватные раздражители–это те раздражители, к энергии которых рецепторы наиболее чувствительны.

•Рецепторы подразделяются на

•механо-

•фото-

•термо-

•хеморецепторы, реагирующие на соответствующие стимулы.

78. Зрительный анализатор. Периферический отдел зрительного анализатора - фоторецепторы, расположенные на сетчатой оболочке глаза. Нервные импульсы по зрительному нерву (проводниковый отдел) поступают в затылочную область — мозговой отдел анализатора. В нейронах затылочной области коры большого мозга возникают многообразные и различные зрительные ощущения.

Глаз состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата. Стенку глазного яблока образуют три оболочки: роговица, склера, или белочная, и сосудистая. Внутренняя (сосудистая) оболочка состоит из сетчатки, на которой расположены фоторецепторы (палочки и колбочки), и ее кровеносных сосудов.

В состав глаза входят рецепторный аппарат, находящийся в сетчатке, и оптическая система. Оптическая система глаза представлена передней и задней поверхностью роговой оболочки, хрусталиком и стекловидным телом. Для ясного видения предмета необходимо, чтобы лучи от всех его точек падали на сетчатку. Приспособление глаза к ясному видению разноудаленных предметов называют аккомодацией. Аккомодация осуществляется путем изменения кривизны хрусталика. Рефракция – преломление света в оптических средах глаза.

Существуют две главные аномалии преломления лучей в глазу: дальнозоркость и близорукость.

Поле зрения — угловое пространство, видимое глазом при фиксированном взгляде и неподвижной голове.

На сетчатке расположены фоторецепторы: палочки (с пигментом родопсин) и колбочки (с пигментом йодопсин). Колбочки обеспечивают дневное зрение и восприятие цвета, палочки – сумеречное, ночное зрение.

Человек обладает способностью различать большое количество цветов. Механизм цветовосприятия по общепринятой, но уже устаревшей трехкомпонентной теории заключается в том, что в зрительной системе имеются три датчика, чувствительных к трем основным цветам: красному, желтому и синему. Поэтому нормальное цветовосприятие называется трихромазией. При определенном смешении трех основных цветов возникает ощущение белого цвета. При нарушении работы одного или двух датчиков основных цветов правильного смешения цветов не наблюдается и возникают нарушения цветовосприятия.

Различают врожденную и приобретенную формы цветоаномалии. При врожденной цветоаномалии чаще наблюдается снижение чувствительности к синему цвету, а при приобретенной — к зеленому. Цветоаномалия Дальтона (дальтонизм) заключается в снижении чувствительности к оттенкам красного и зеленого цветов. Этим заболеванием страдают около 10 % мужчин и 0,5 % женщин.

Процесс восприятия цвета не ограничивается реакцией сетчатки, а существенно зависит от обработки полученных сигналов мозгом. Фотохимические процессы в сетчатке глаза. В рецепторных клетках сетчатки находятся светочувствительные пигменты (сложные белковые вещества) - хромопротеиды, которые обесцвечиваются на свету. В палочках на мембране наружных сегментов содержится родопсин, в колбочках - йодопсин и другие пигменты.

Родопсин и йодопсин состоят из ретиналя (альдегида витамина А1) и гликопротеида (опсина). Имея сходство в фотохимических процессах, они различаются тем, что максимум поглощения находится в различных областях спектра. Палочки, содержащие родопсин, имеют максимум поглощения в области 500 нм. Среди колбочек различают три типа, которые отличаются максимумами в спектрах поглощения: одни имеют максимум в синей части спектра (430 - 470 нм), другие в зеленой (500 - 530), третьи - в красной (620 - 760 нм) части, что обусловлено наличием трех типов зрительных пигментов. Красный колбочковый пигмент получил название "йодопсин". Ретиналь может находиться в различных пространственных конфигурациях (изомерных формах), но только одна из них - 11-ЦИС-изомер ретиналя выступает в качестве хромофорной группы всех известных зрительных пигментов. Источником ретиналя в организме служат каротиноиды.

Фотохимические процессы в сетчатке протекают весьма экономно. Даже при действии яркого света расщепляется только небольшая часть имеющегося в палочках родопсина (около 0,006%).

В темноте происходит ресинтез пигментов, протекающий с поглощением энергии. Восстановление йодопсина протекает в 530 раз быстрее, чем родопсина. Если в организме снижается содержание витамина А, то процессы ресинтеза родопсина ослабевают, что приводит к нарушению сумеречного зрения, так называемой куриной слепоте. При постоянном и равномерном освещении устанавливается равновесие между скоростью распада и ресинтеза пигментов. Когда количество света, падающего на сетчатку, уменьшается, это динамическое равновесие нарушается и сдвигается в сторону более высоких концентраций пигмента. Этот фотохимический феномен лежит в основе темновой адаптации.

Особое значение в фотохимических процессах имеет пигментный слой сетчатки, который образован эпителием, содержащим фусцин. Этот пигмент поглощает свет, препятствуя отражению и рассеиванию его, что обусловливает четкость зрительного восприятия. Отростки пигментных клеток окружают светочувствительные членики палочек и колбочек, принимая участие в обмене веществ фоторецепторов и в синтезе зрительных пигментов.

Вследствие фотохимических процессов в фоторецепторах глаза при действии света возникает рецепторный потенциал, который представляет собой гиперполяризацию мембраны рецептора. Это отличительная черта зрительных рецепторов, активация других рецепторов выражается в виде деполяризации их мембраны. Амплитуда зрительного рецепторного потенциала увеличивается при увеличении интенсивности светового стимула. Так, при действии красного цвета, длина волны которого составляет 620 - 760 нм, рецепторный потенциал более выражен в фоторецепторах центральной части сетчатки, а синего (430 - 470 нм) - в периферической.

Теории цветового зрения — концепции, объясняющие способность человека различать цвета, основанные на наблюдаемых фактах, предположениях, их экспериментальной проверке.

Гипотеза М. В. Ломоносова

Представление о биофизическом восприятии цвета в середине XVIII столетия впервые ввел М. В. Ломоносов. Это было его «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее, июля 1-го дня 1756 года говоренное». Основные положения гипотезы Ломоносова:

количество основных цветов сведено к трем (красный, зелёный, жёлтый) — это то минимальное число цветов, которые в различной комбинации позволяют получить все цветовые тона (правда, не все воспринимаемые цвета);

воздействие на глаз различно по характеру, но едино по своей природе («коловратное движение эфира»);

необходимость и достаточность анализа трёх зон спектра.

Так в теориях цветового зрения появилось число «три». Гипотеза Ломоносова была первой, которая содержала все основные требования, предъявляемые к теории.

Теория Юнга — Гельмгольца

Ещё пол-столетия спустя (1853 г.) гипотезу Т. Юнга развил учёный Г. Гельмгольц, немецкий биолог и физик, который, впрочем, не упоминает известной работы Ломоносова «О происхождении света», хотя она была опубликована и кратко изложена на немецком языке.

Изучив работы Максвелла и Грассмана Гельмгольц развил теорию Юнга придал ей форму, известную теперь под названием теории цветового зрения Юнга-Гельмгольца.

Гельмгольц сделал вывод, что для получения цветов требуется 4 или более основных цветов. Позже он предположил достаточность всего трёх основных механизмов исходя из предположения о том, что они обладают спектральной чувствительностью в широком, частично перекрывающемся диапазоне. Согласно предположениям его гипотезы в сетчатке глаза человека должны быть три вида колбочек, максимум чувствительности которых приходится на красный, зелёный и синий участок спектра, то есть соответствуют трём «основным» цветам. Правда эта гипотеза не может объяснить ни механизм обработки сигналов, ни постоянство ощущения цвета (константность цвета) при изменении спектрального состава источника света. Кроме того, во-первых до сих пор так и не удалось обнаружить никаких различий между колбочковыми рецепторами сетчатки, а следовательно гипотеза была лишена анатомических доказательств. И во-вторых гипотезу трудно согласовать с существующими в действительности цветовыми ощущениями. Мы в состоянии различить по меньшей мере четыре качественно разных цветовых ощущения, а именно красного, жёлтого, зелёного и синего цветов (а с учётом белого — пять). Ни одно из этих цветоощущений, взятое в отдельности, не похоже на другое. Поэтому возникает вопрос: как могут пять психологически разных первичных цветов сочетаться с тремя физиологическими процессами? Всё эти моменты сторонники трёхкомпонентной гипотезы зрения относят к работе головного мозга.

Теория зрения ионная

(син. Лазарева теория зрения) теория, согласно которой при действии светового раздражителя на светочувствительные элементы сетчатки (палочки и колбочки) в последних происходят фотохимические процессы распада молекул светочувствительного вещества с изменением концентрации ионов и определенным сдвигом в соотношении между ними.