- •11. Полярный закон раздражения (закон Пфлюгера).

- •12) Закон раздражения Дюбуа-Реймона (аккомодации):

- •13) Мембрана

- •16) Функциональные особенности гладких мышц

- •17) Нервно-мышечный синапс (мионевральный синапс) — эффекторное нервное окончание на скелетном мышечном волокне.

- •18) Механизмы проведения возбуждения по нервному волокну. Законы проведения возбуждения по нервному волокну

- •20) Нейрон и его компоненты основная

- •21. Классификация рефлексов

- •27. Под торможением в цнс следует понимать активный нервный процесс, в результате которого происходит ослабление или полное и длительное выключение возбуждения.

- •31. Вегетативная нервная система:

- •34. Метасимпатическая нервная система и ее морфо-функциональные особенно¬сти.

- •35. Вегетативные рефлексы, особенности рефлекторной дуги, классификация и клиническое значение.

- •36. Уровни регуляции вегетативных функций. Гипоталамус как высший подкор¬ковый центр регуляции вегетативных функций.

- •37. Условный рефлекс как форма приспособления человека к изменяющимся условиям существования. Отличия условных и безусловных рефлексов. За¬кономерности образования и проявления условных рефлексов.

- •38. Структурно - функциональная основа условного рефлекса. Современные представления о механизмах формирования временных связей.

- •40. Особенности внд человека. Учение и.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности и о 1-й и 2-й сигнальных системах.

- •42. Сон, его электрофизиологическая характеристика и значение для организма. Фазы сна. Теории сна.

- •43. Биоэнергетика организма. Методы определения энергетического обмена. Основной обмен и факторы, влияющие на его величину. Клиническое значе¬ние основного обмена.

- •45. Температура тела человека. Температура кожных покровов и внутренних ор¬ганов. Теплопродукция и теплоотдача и их механизмы. Изотермия и ее регу¬ляция.

- •46. Пищеварение полости рта. Состав и физиологическая роль слюны. Регуля¬ция секреторной деятельности слюнных желез. Приспособительный харак-тер слюноотделения.

- •47. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Фазы отделе¬ния желудочного сока. Регуляция желудочной секреции. Приспособитель¬ный характер секреторной деятельности желудка.

- •48. Пищеварение двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства секрета подже¬лудочной железы. Регуляция панкреатической секреции.

- •49. Роль печени в пищеварении. Состав и свойства желчи. Регуляция образова¬ния желчи и выделения ее в двенадцатиперстную кишку.

- •50. Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание питательных веществ. Моторная деятельность тонкой кишки и ее регуляция.

- •51. Функциональные особенности нейрогуморальной регуляции пищеварения. Гормоны желудочно-кишечного тракта.

- •53. Белки плазмы крови, их физиологическое значение. Онкотическое давление крови его роль. Скорость оседания эритроцитов, факторы, влияющие на ее величину. Клиническое значение соэ.

- •54. Эритроциты, строение, количество функций. Гемоглобин, количество, его виды, соединения и их физиологическое значение.

- •55. Лейкоциты, строение, количество, виды, функции. Лейкоцитарная формула и ее клиническое значение.

- •57. Группы крови. Система ав0. Определение группы крови у человека. Прави¬ла переливания крови.

- •58. Резус-фактор. Учет резус-принадлежности крови в клинике. Резус-конфликт между матерью и плодом.

- •59. Дыхание, его основные этапы. Механизмы внешнего дыхания. Биомеханика вдоха и выдоха.

- •60. Современные представления о структуре и локализации дыхательного цен¬тра. Автоматия дыхательного центра.

- •61. Газообмен в легких и тканях. Основные закономерности перехода газов че¬рез мембрану. Парциальное давление и напряжение газов.

- •71. Экстракардиальная нервная регуляция. Этот уровень регуляции обеспечивает специальные, супраспинальные и корковые механизмы, передающие свои влияния по волокнам блуждающего и симпатических нервов.

- •74. Сосудодвигательный центр

- •75. Венный пульс

- •76. Гуморальный механизм регуляции сосудистого тонуса

- •77. Учение Павлова об анализаторах.

- •79. Слуховой анализаторпредставляет собой совокупность механических, рецепторных и нервных структур, воспринимающих и анализирующих звуковые колебания.

- •85. Спинальный шок

- •87. Сон, его электрофизиологическая характеристика и значение для организма. Фазы сна. Теории сна.

- •93 Обмен углеводов. Нормо-, гипо- и гипергликемия. Механизм поддержания постоянства уровня глюкозы в крови.

- •94 Эндокринная функция поджелудочной железы и роль ее в регуляции обмена веществ.

- •95 Эндокринная роль щитовидной железы и ее роль в обмене веществ.

- •96 Эндокринная функция надпочечников.

- •97 Эндокринная функция половых желез

- •98 Гипоталамо-гипофизарная система и ее роль в регуляции функций организ¬ма.

- •99 Регуляция уровня кальция в крови. Роль щитовидной и паращитовидной же¬лез.

- •100 Минутный объем дыхания, его определение. «Мертвое пространство» и вен¬тиляция альвеол, эффективность ее в зависимости от частоты и глубины ды¬хания.

- •101 Давление в плевральной полости, изменение его в разные фазы дыхательно¬го цикла и роль в механизме внешнего дыхания. Пневмоторакс.

- •102 Парциальное давление газов о2 и со2 в альвеолярном воздухе и напряжение их в крови. Газообмен в легких.

- •104 Физиологические механизмы водолазной и кессонной болезней.

- •105. Дыхание в измененных условиях внешней среды. Горная (высотная) бо¬лезнь, водолазная и кессонная болезнь, их физиологические механизмы.

- •106. Функции дыхательных путей. Защитные дыхательные рефлексы. Роль ирри- тантных и юксткапиллярных рецепторов в регуляции дыхания.

- •107. Кислотно-щелочное равновесие крови и механизмы, обеспечивающие его постоянство.

- •108.Факторы, влияющие на соэ, клиническое значение показателя

- •110. Кровезаменителями называют лечебные растворы, предназначенные для замещения утраченных или нормализации нарушенных функций крови.

- •112. Регуляция гемопоэза

- •114 Биофизические основы электрокардиографии. Основные отведения экг. Клиническое значение.

- •115 Тоны сердца и их происхождение. Компоненты первого и второго тона. Фо-нокардиография.

- •IV тон появляется в конце диастолы желудочков и связан с их быстрым наполнением за счет сокращений предсердий.

- •116 Физиологические механизмы регуляции деятельности пересаженного сердца.

- •117 Артериальный пульс, его основные показатели. Сфигмограмма.

- •119 Особенности легочного кровообращения.

- •120 Особенности коронарного кровообращения.

- •121 Особенности мозгового кровообращения.

- •122 Особенности почечного кровотока. Роль гидростатического давления крови в ультрафильтрации.

- •123 Ренин-ангиотензин-альдостероновая система и ее роль в регуляции артери¬ального давления.

- •124 Биологическое значение боли. Виды боли. Современные представления о бо¬левой рецепции.

48. Пищеварение двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства секрета подже¬лудочной железы. Регуляция панкреатической секреции.

ПИЩЕВАРЕНИЕ В ТОНКОЙ КИШКЕ

В обеспечении начального этапа кишечного пищеварения большая роль принадлежит процессам, происходящим в двенадцатиперстной киш¬ке. Натощак ее содержимое имеет слабоосновную реакцию (pH 7,2—8,0). При переходе в кишку кислого содержимого желудка реакция дуоденаль¬ного содержимого становиться кислой, но затем она сдвигается к нейтра¬льной за счет дуоденального химуса, формируемого вследствие поступле¬ния в кишку основных секретов поджелудочной железы, тонкой кишки и желчи, прекращающих действие пепсина.

У человека pH дуоденального химуса колеблется в пределах 4—8,5,- Чем выше его кислотность, тем больше выделяется сока поджелудочной железой, желчи и кишечного секрета, замедляется эвакуация содержимого же¬лудка в двенадцатиперстную кишку, а из нее — в тощую кишку. По мере пассажа пищевого содержимого по двенадцатиперстной кишке оно сме¬шивается с поступающими в кишку секретами, ферменты которых уже в двенадцатиперстной кишке осуществляют гидролиз питательных веществ. Особенно велика в этом роль сока поджелудочной железы.

Секреция поджелудочной железы

Образование, состав и свойства поджелудочного сока

Основную массу поджелудочной железы составляют ее экзокринные элементы, 80—95 % которых приходится на ацинозные (ацинарные) клет¬ки, секретирующие ферменты. Центроацинозные и протоковые клетки секретируют воду, электролиты, слизь; из протоков компоненты смешан¬ного секрета частично реабсорбируются.

Поджелудочная железа человека натощак выделяет небольшое количество панкреатического секрета..(0*2—0,3.мл/мин), а после приема пищи 4,5 мл/мин. За сутки выделяется 1,5—2,5 л бесцветного прозрачного сока сложного состава.

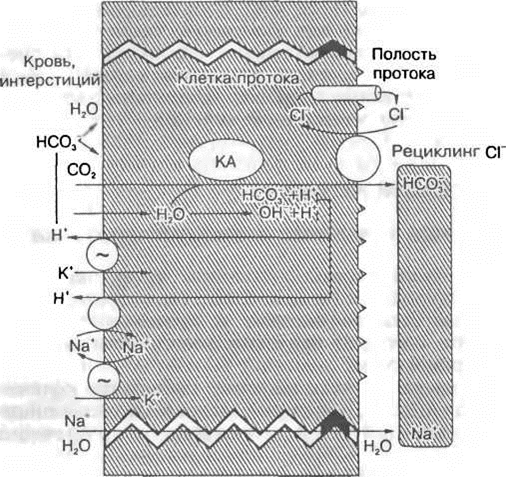

Среднее содержание воды в соке 987 г/л, Основность сока (pH 7,5— 8,8) ооусловлена гидрокарбонатом (25—150 ммоль/л), концентрация кото¬рого в соке изменяется прямо пропорционально скорости секреции. В со¬ке содержатся хлориды (4—130 ммоль/л) натрия и калия; между концент¬рацией гидрокарбонатов и хлоридов существует обратная зависимость, что связано с механизмом образования гидрокарбонатов клетками протока железы (рис. 8.13). Гидрокарбонаты панкреатического секрета участвуют в нейтрализации кислого пищевого содержимого желудка в двенадцатипер¬стной кишке. Соли кальция составляют 1—2,5 ммоль/л. В соке значитель¬на концентрация белка (2—3,5 г/л), основную часть которого составляют ферменты., переваривающие все виды питательных веществ (табл. 8.4).

Таблица 8.4. Ферменты сока поджелудочной железы человека

Протеолитические:

Трипсин(оген) It II, III Химотрилсин(оген) А, В, С (Про)карбоксипептидаза А1, А2 (Про)карбоксипептидаза Bh В2 (Про)эластаза 1, 2

Липолитические:

Липаза

(Про)фосфолипаза А,, А2 Неспецифическая эстераза

Амилолитические:

а-Амилаза

Нуклеазы:

Рибонуклеаза Дезоксирибонуклеаза

Другие ферменты:

Колипаза 1,2 Ингибитор трипсина Щелочная фосфатаза

Амилаза, липаза, колипаза, щелочная фосфатаза, ингибитор трипсина и нуклеазы секретируются поджелудочной железой в активном состоянии, а протеазы и фосфолипазы — в виде зимогенов.

Рис. 8.13. Механизмы секреции гидрокарбонатов эпителиоцитом протока поджелудочной железы.

Трипсиноген поджелудочного сока в двенадцатиперстной кишке под действием ее фермента энтерокиназы (энтеропептидаза) превращается в трипсин, который вызывает последующую активацию трипсиногена. Акти¬вация состоит в отщеплении от трипсиногена гексапептида под действием энтерокиназы и трипсина при pH 6,8—8,0. Процесс ускоряется в присут¬ствии Са2+

Химотрипсиноген, прокарбоксипептидазы А и В, проэластазы и про- фосфолипазы активируются трипсином. Трипсин, химотрипсин и эластаза расщепляют преимущественно внутренние пептидные связи белков и вы-сокомолекулярных полипептидов. В результате этого образуются в основ¬ном низкомолекулярные пептиды.

Сок поджелудочной железы содержит а-амилазу, расщепляющую поли¬сахариды. Производные нуклеиновых кислот расщепляют рибо- и дезок¬сирибонуклеазы. Липаза расщепляет жиры, в основном триглицериды, до моноглицеридов и жирных кислот. На липиды действуют также фосфоли- паза А2 и эстераза.

Поскольку триглицериды нерастворимы в воде, липаза действует на по¬верхности жира. Чем больше поверхность жира, тем активнее идет его гидролиз. Поэтому эмульгирование жира имеет огромное значение для его переваривания. Эмульгирование обеспечивается желчью. Активность ли¬пазы повышает фермент колипаза. Она связывается с липазой в присутст¬вии желчных солей и снижает оптимум pH действия фермента с 9 до 6—7, а также способствует адсорбции липазы на слизистой оболочке кишки.

Регуляция секреции поджелудочной железы. Секреция поджелудочной железы регулируется нервными и гуморальными механизмами. Раздраже¬ние блуждающих нервов вызывает выделение поджелудочного сока, богато¬го ферментами. Холинергические волокна блуждающих нервов посредством ацетилхолина действуют на Mj-холинорецепторы панкреацитов и стиму¬лируют секрецию ими ферментов и гидрокарбонатов. Холинергические нейроны также потенцируют секреторные эффекты секретина и холеци- стокинина. Хирургическая ваготомия существенно снижает секрецию под¬желудочной железы.

Симпатические волокна, иннервирующие поджелудочную железу, через p-адренорецепторы тормозят поджелудочную секрецию, усиливают синтез органических веществ в ней. Эффекты снижения секреции обеспечивают¬ся также уменьшением кровоснабжения поджелудочной железы путем су¬жения кровеносных сосудов через их а-адренорецепторы.

Торможение секреции вызывают болевые раздражения, сон, напряжен¬ная физическая и умственная работа и др.

Поджелудочная железа имеет также пептидергическую иннервацию; окончания этих нейронов выделяют ряд нейропептидов. Одни из них сти¬мулируют (GRP, VIP, PHI и др.), а другие тормозят ( энкефалин, PYY и др.) секрецию.

Гуморальная стимуляция панкреатической секреции. Первым открытым и названным гормоном веществом явился леквешш стимулятор обиль¬ного по объему сокоотделения и секреции гидрокарбонатов. Высвобожде¬ние этого гормона в кровь дуоденальными S-клетками происходит при действии на слизистую двенадцатиперстной кишки перешедшего в нее кислого желудочного содержимого. Секретин в большей мере стимулирует через соответствующие мембранные рецепторы и вторичные мессенджеры (аденилатциклаза и цАМФ) центроацинозные и протоковые клетки, в ме¬ньшей мере — ацинарные клетки, поэтому выделяется секрет с высокой концентрацией в нем гидрокарбонатов и низкой ферментативной актив¬ностью.

Секрецию гидрокарбонатов и воды усиливают также ВИП. нейротен¬зин, гастринрилизинг-пептид; тормозят вещество П, соматостатин, про¬стагландины (Е), пептид YY, кальцитонин, глюкагон, ПП.

Гормоном, усиливающим секрецию поджелудочной железы, является хааецистокинин (ХЦК). Высвобождение гормона в кровь из ССК-клеток слизистой оболочки двенадцатиперстной и тощей кишки происходит под влиянием химуса, особенно продуктов начального гидролиза пищевого белка и жира, углеводов, некоторых аминокислот. Стимулируют высво¬бождение ХЦК Са2+ и снижение pH содержимого двенадцатиперстной кишки.

ХЦК действует преимущественно на ациноциты поджелудочной железы, поэтому выделяющийся в ответ на этот гормон сок богат ферментами. Од¬новременное действие на железу секретина и ХЦК, имеющее место при приеме пищи, усиливает друг друга. Пептид химоденин стимулирует секре¬цию химотрипсиногена. Секрецию ациноцитов усиливают также гастрин¬рилизинг-пептид и гастрин, секретин, инсулин, N0, ВИП и некоторые ме¬нее выраженные стимуляторы секреции ферментов. Тормозят глюкагон,. со¬матостатин, вещество П, энкефалин. ГИП, ПП, пептид YY, каль'цИТонин.

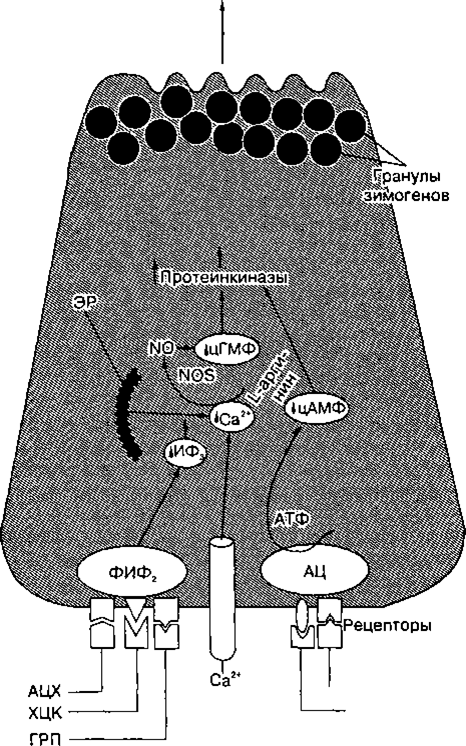

'Ацтгйоциты имеют на базолатеральной мембране тгесКолько типов спе-цифических рецепторов, на которые действуют нейротрансмиттеры и гор¬моны. В зависимости от их видов включаются две цепи вторичных посред¬ников (рис. 8.14). В первой их цепи, мобилизуемой секретином и ВИП че¬рез их рецепторы, последовательно включаются аденилатциклаза (АЦ), цАМФ и соответствующая протеинкиназа, посредством которой активиру¬ется экзоцитоз гранул зимогена. Во второй цепи воздействие на мембран¬ные рецепторы ацетилхолина (АЦХ), ХЦК и др. мобилизует фосфатидил- инозитолбифосфат (ФИФ2), а он в свою очередь — инозитол 1,4,5-три- фосфат (ИФЗ) и 1,2-диацилглицерол. Под их действием из ретикулума высвобождаются Са2+, в их присутствии оксидазотсинтаза (NOS) выделяет из L-аргинина оксид азота (N0), который активирует цГМФ, а последний активирует специфическую для него протеинкиназу, которая и обеспечи¬вает экзоцитоз гранул зимогена через апикальную мембрану ациноцита.

Фазы секреции поджелудочной железы. Секреция поджелудочного сока резко усиливается через 2—3 мин после приема пищи и продолжается 6—14 ч. От количества и качества пищи зависят объем выделяющегося сока, его состав и динамика. Чем выше кислотность пищевого содержимо¬го желудка, поступающего в двенадцатиперстную кишку, тем больше вы¬деляется поджелудочного сока и гидрокарбонатов в его составе. Поэтому динамика поджелудочной и желудочной секреции схожи.

Фазы панкреатической секреции при стимуляции ее приемом пищи те же, что для желудочной секреции. Но в отличие от них более выражены гормональные влияния на поджелудочную железу, особенно в кишечную фазу.

Секреция пепсиногена

Рецепторы Секретин ВИП

Рис. 8.14. Стимуляция секреции ациноцита.

АЦХ — ацетилхолин; ХЦК — холецистокинин; ГРП — гас- тринрилизинг-пептид; ВИП — вазоактивный интестиналь-ный пептид; NOS — N0- синтаза; ФИФ2 — фосфати- дилинозитол-4,5-бифосфат; ИФ3 — инозитол-1,4,5-три- фосфат; АЦ — аденилатцик- лаза; ЭР — эндоплазматиче- ский ретикулум.

Первая, мозговая, фаза секреции поджелудочной железы вызывается ви¬дом, 'запахом пищи и другими раздражителями, связанными с приемом пищи (условнорефлекторные раздражения), а также воздействиями на ре¬цепторы слизистой оболочки рта, жеванием и глотанием (безусловнореф¬лекторные раздражения). У человека с фистулой поджелудочного протока наблюдали условнорефлекторное выделение панкреатического сока через 2—3 мин после того, как испытуемому говорили о пище, которую ему да¬дут. Нервные импульсы, возникающие в рецепторах, достигают продолго¬ватого мозга и затем по волокнам блуждающего нерва поступают к железе и вызывают ее секрецию.

По объему секреции первая фаза составляет в среднем 15 % общей по- стпрандиальной (послетрапезной) секреции поджелудочной железы, а по секреции ферментов — 25 %. Это подтверждает большую роль рефлектор¬ного вагусного механизма в стимуляции ферментовыделительной деятель¬ности железы. Секреция ее в первую фазу вариабельна и в большой мере зависит от аппетита, вида принимаемой пищи.

Вторая Фаза — желудочная. Секреция во время нее стимулируется и поддерживается путем ваго-вагального рефлекса с механо- и хеморецепто¬ров желудка и посредством гастрина. На нее приходится около 10 % об¬щей секреции.

С переходом желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку начинается третья — кишечная фаза панкреатической секреции. Она со¬ставляет 7U—% общей секреции. Б эту фазу секреция стимулируется по¬средством ваго-вагального дуоденопанкреатического рефлекса, секретина и ХЦК. Высвобождение секретина и ХЦК из продуцирующих их клеток происходит при действии на слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки ее кислого содержимого и продуктов гидролиза нутриентов. Секре¬ция ферментов в кишечную фазу стимулируется посредством ваго-вагаль¬ного рефлекса и ХЦК. ХЦК и другие пептиды поддерживают этот реф¬лекс, стимулируя и потенцируя рецепторы вагусных афферентов. Кишеч¬ная фаза слагается из дуоденальной (основной),

подвздошно-ободочной (особенно выражена, если этого отдела кишечника достигают недостаточ¬но гидролизованные нутриенты, которые тормозят не только секрецию железы, но и скорость продвижения химуса по тонкой кишке) и циркуля¬торной (вызывается всосавшимися в кровь продуктами гидролиза нутри-ентов, выступающими в роли стимуляторов железы и потребляемых ею энергетических веществ).

В кишечную фазу велика роль саморегуляции панкреатической секре¬ции, которая зависит от ферментных свойств дуоденального содержимого. «Избыток» в нем ферментов селективно по принципу отрицательной об¬ратной связи тормозит секрецию ферментов. Избыток субстрата снимает эти тормозные влияния. Образовавшиеся продукты гидролиза субстрата стимулируют секрецию соответствующих ферментов поджелудочной желе¬зой. Эти механизмы направлены на срочную адаптацию секреции панкре¬атических ферментов к виду принятой пищи. Их реализация обеспечива¬ется М-холинергическими и p-адренергическими влияниями, ХЦК и сек¬ретином. При стимуляции секреции поджелудочной железы усиливается ее кровоснабжение, что важно для поддержания секреции железы на вы¬соком уровне.

Влияние пищевых режимов на секрецию поджелудочной железы. Прием пищи вызывает увеличение выделения всех ферментов в составе сока, но при углеводной пище в наибольшей мере увеличивается секреция амила¬зы, белковой пищи — трипсина и химотрипсина, прием жирной пищи вы¬зывает секрецию сока с более высокой липолитической активностью. На¬бор ферментов в панкреатическом соке срочно адаптируется к составу принимаемой пищи во все три фазы секреции, и особенно в ее кишечную фазу.

Есть медленные адаптации секреции ферментов под влиянием длитель¬ного приема пищи определенного состава. Суть адаптации состоит в том, что железа секретирует больше того фермента, который гидролизует пре¬обладающие в рационе питательные вещества. Эта адаптация носит согла¬сованный характер с работой других отделов пищеварительного тракта, составляя часть интегрированных адаптаций всего пищеварительного кон¬вейера.