Авдиев В И История Древнего Востока

.pdf

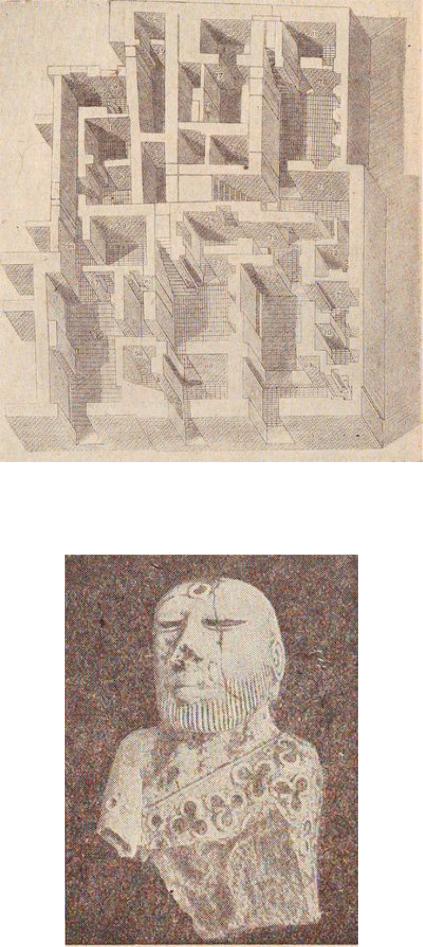

Большой дом в Мохенджо-Даро.

Реконструкция.

Верхняя часть статуи из Мохенджо-Даро.

Верхняя часть статуи из Мохенджо-Даро.

Недостаток археологических исследований не позволяет подробнее изучить эту эпоху и проследить, дальнейшие стадии в развитии индийской цивилизации. Поэтому мы принуждены перейти сразу к концу II тысячелетия до н. э.

Завоевание северной Индии ариями

Индия в этот период была населена темнокожими племенами, потомки которых в настоящее время сохранились в средней и южной части Индии и носят название дравидов. Эта обширная группа смешанных племён является основным остовом туземного населения Индии. Она распадается на более примитивные племена, живущие в горах и джунглях, и на более культурные, населяющие плодородные районы. В своём быту современные племена дравидов сохранили большое количество пережитков древности, в особенности в Деккане, где лучше всего сохранились обычаи, язык, литература и искусство дравидов. Поэтому некоторые индийские исследователи полагают, что доарийская эпоха может быть лучше всего изучена на основании тех пережитков древней культуры, которые сохранились у коренного населения Индии, дравидов. В эпоху завоевания Индии «арийскими» племенами темнокожие племена Индии обладали уже некоторой цивилизацией. Они жили в городах, их торговцы отваживались на далёкие плавания. Можно думать, что арийские завоеватели нашли у туземцев сельскую общину, систему землепользования и налоговое обложение.

Туземные племена Индии (II тысячелетие до н. э.) были завоёваны светлокожими племенами, которые спустились с гор Гиндукуша и Памира и

наводнили плодородные равнины Пенджаба и верхнего бассейна Ганга. Обычно эти племена принято называть арийскими. Само слово «ария» в древнеиндийском языке (санскрит), так же как в древнеперсидском языке слово айрия, означает «из хорошей семьи», «благородный», «аристократ», являясь, таким образом, социальным термином. Очевидно, первоначально так называли себя завоеватели, проникшие с севера в северо-западную Индию и покорившие местное темнокожее население, которое они называли «дасью». В древнеиндийском религиозном сборнике Веды сохранилось указание на географические пределы расселения этих племён, завоевавших северную Индию. Так, в Ведах упоминаются реки Афганистана, в частности Кабул, упоминаются Инд, Ганг, Сарасвати и Гималаи. Очевидно, до океана племена завоевателей не дошли. В Ведах ничего не говорится ни о мореходстве, ни о рыболовстве, а слово самудра, означавшее впоследствии океан, в эту эпоху обозначает лишь нижнее течение широкого Инда, которое даже теперь туземцы называют морем Синд. Таким образом, эти племена завоевателей сперва заселили Пятиречье, а затем стали продвигаться на восток, захватывая области по течению Джумны и Ганга.

Экономика и общественный строй

В течение долгого времени северные племена жили в условиях кочевого скотоводческого быта, ото подтверждается анализом языка. Так, в древнеиндийском языке вождь племени назывался «гопати», в буквальном переводе — «обладатель коров». Слово «борьба» («гавишти») означало «жажда приобретения коров». В древнейшей религиозной поэзии боги и богини часто сравниваются с быками и коровами. С коровами также сравниваются заря и облака. Во время народных празднеств устраивались состязания в конском беге и жертвоприношения коня, которые имели своей целью религиозно-магическую защиту страны. О распространении скотоводства свидетельствуют основные продукты питания населения того времени — молоко, масло, сало и мясо. Даже в сравнительно позднем сборнике законов Ману первое место отводится именно этим продуктам питания: «Пища, которую употребляют отшельники в лесу, — это молоко, сок (священного растения) сома, мясо, не приготовленное искусственно, называется по своей природе жертвенной пищей». Весьма возможно, что древнейшие индо-арийские племена, живя в условиях кочевого скотоводческого быта, вторглись в северную Индию в поисках новых пастбищ. На этот факт принуждены указывать даже те историки, которые, несколько идеализируя древнейшую индоарийскую культуру, считают арийцев земледельцами, производя слово «ариец» от якобы санскритского корня «ри-ар» (пахать). Однако эту этимологию нельзя считать доказанной.

Можно предполагать, что земледелие, основанное на искусственном орошении, возникло в этой части Индии уже в глубокой древности. В законах Ману упоминается земледелие и указывается, что земледелие разрешается брахману наряду с собиранием зерна, причём собирание зерна и дикого риса считается особенно «святым» занятием. В другом месте законов Ману запрещается отклонять течение вод, т. е. присваивать себе, очевидно, общинную воду. В Ведах можно найти молитвы, обращенные к Инду, с просьбой оросить хлебные поля водой. Организация искусственного орошения, которое играло большую роль в хозяйственной жизни страны, была в значительной степени функцией государства. Сеяли различные виды зерновых, в частности ячмень. Известны были рис и кунжут. Несмотря на плодородие почвы и на хорошее орошение в различных районах северной Индии, неурожаи и голодовки были частым явлением. В политикоэкономических трактатах, как, например, в «Артхашастре», указываются средства для борьбы с этими народными бедствиями. Каутилья, автор этого трактата, рекомендует в качестве таких средств образование запасов зерна, предоставление работы нуждающемуся

населению, организацию общественной помощи и обращение за помощью к союзникам. Конечно, особенное значение в этом отношении приобретало расширение и улучшение оросительной сети.

Ремесленное производство в древней Индии достигло значительного развития. Гончарное дело, обработка дерева, текстильное производство и металлургия существовали с древних времён. В особенности следует отметить текстильное производство, которое в некоторой степени основывалось на применении хлопка. Геродот сообщает, что индийские воины, входившие в состав войск персидского царя Ксеркса, носили одежды, сделанные из хлопчатобумажной ткани. Видное место среди других ремёсел занимала металлургия, основанная на применении бронзы и железа. Одним из древнейших известных металлов была медь, упоминаемая в Ведах. Железо, получившее название «темно-синей меди», служило для изготовления оружия и орудий. Геродот сообщает о той, что индийские воины были вооружены луками и стрелами с железными наконечниками.

Развитие сельского хозяйства и ремесленного производства привело к появлению избыточных продуктов и к появлению древнейшей меновой торговли. В древних религиозных книгах Ведах упоминается об обмене различных предметов. Развитие торговли приводит к образованию зажиточного слоя торговцев, что в свою очередь способствует постепенному распаду древних общин, имущественному и классовому расслоению.

Древнейший социальный строй Индии после «арийского» завоевания, который мы можем восстановить по наиболее древним письменным источникам, по религиозным сборникам |Ведам) и сборникам законов, характеризуется наличием сельской общины, довольно значительным развитием патриархальной семьи и возникновением древнейшего рабовладения. Специфической формой социального строя древней Индии является наличие особой семейной общины, большой семьи, долго существовавшей в формах застойного патриархального быта. Ещё Энгельс в своё время указал на то, что «… Ковалевский… доказал широкое, если не повсеместное, распространение патриархальной домашней общины…» [Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, Госполитиздат, 1947, стр. 159.], а Маркс дал яркую характеристику индийских семейных общин, которые пережиточно сохранились до XIX в.

Маркс писал, что «эти семейные общины зиждились на домашней промышленности, на своеобразной комбинации ручного ткачества, ручного прядения и ручного способа обработки земли, — комбинации, которая придавала этим общинам самодовлеющий характер» [К. Маркс, Избранные произведения, т. И, Госполитиздат, 1940, стр. 523.].

Современные исследователи истории древней Индии указывают на то, что в древней Индии существовали общины, основанные на общесемейной собственности, на общем жилье, на общем потреблении и семейных религиозных обрядах. В древнеиндийском языке (санскрит) сохранились особые слова, служившие для обозначения родоплеменных и семейно-общинных групп. Эти слова: «джана», соответствующее древнегреческому слову «род» (yevoc); «вишь» (ср. древнеславянское слово «весь» — «село») задруга, большая семья; наконец, «грама» — сельская община. По мере роста производительных сил кровное родство заменяется новой социальной группой — общиной.

Семейная община превращается в сельскую территориальную общину, что находит своё отражение в религиозных обычаях и терминах. Так, «родственниками» считаются те, которые совершают общий культ предка и называются «сапинда», хотя степень родства установить в таких случаях бывает чрезвычайно трудно. Сельская община, управлявшаяся общинными и родоплеменными советами (сабха, самити), также сельскими старостами (вишьпати), являлась основой застойного и малоподвижного социального строя, пережитки которого сохранились в Индии, в частности в глухих северо-западных районах до очень позднего времени.

Большое значение в древней Индии имела патриархальная семья, в которой все имущество и вся власть были сосредоточены в руках мужа и отца. Только отец — глава патриархальной семьи — имел исключительное право совершать жертвоприношения в честь предков. Это была своеобразная религиозная санкция неограниченной власти древнеиндийского патриарха. Законы ярко характеризуют приниженное положение женщины в древней индийской патриархальной семье. Так, в законах Ману мы читаем:

«Девочка, молодая или даже пожилая женщина ничего не должна делать по своей воле даже в собственном доме. В детстве женщина должна подчиняться своему отцу, в молодости — своему мужу, по смерти мужа — своим сыновьям. Женщина никогда не должна стремиться к разлуке со своим отцом, мужем или сыновьями: покидая их, она подвергает оба (и своё и мужнино) семейства презрению... Она должна повиноваться тому, кому могут отдать её отец или брат с дозволения отца».

Вдругих местах законов Ману указывается, что жена должна почитать своего мужа, как бога. Женщина не имела права на наследство. Древний религиозный закон требовал, чтобы вдова после смерти мужа всходила вслед за ним на костёр.

Обычай самоубийства вдовы упоминается в Атхарва-Веда. А в эпической поэме «Рамаяна» вдова, сжигающая себя после смерти своего мужа, называется женщиной, которая соединяется со своим богом, т. е. со своим мужем. Особенно характерно то обстоятельство, что в сборнике законов Апастамбы среди наследников не упоминаются вдовы, очевидно, лишённые права наследования.

Укреплению патриархальной семьи содействовал обычай первородства, существовавший в древней Индии, так же как в других странах древнего Востока. Согласно этому обычаю преимущественное право на наследование имел старший сын, который по закону Ману мог «один взять всё отцовское имение. Остальные должны жить под его опекой, как (они) жили под опекой отца». Также и в другом сборнике, законов древней Индии, в законах Апастамбы, говорится о том, что старший сын является единственным наследником. Несколько позднее, в эпоху ослабления патриархальной семьи, право на наследование получают и другие сыновья. Однако за старшим сыном всегда сохраняется право первородства и преимущественное право на наследование большей части имущества отца. Так, закон выделял для старшего сына особую добавочную часть, которая равнялась одной двадцатой и лучшей части всего имущества. Обычай первородства способствовал концентрации имуществ в одних руках и тем самым содействовал укреплению патриархальной семьи. Это стремление укрепить патриархальную семью сохраняется до очень позднего времени. Даже в V в, н. э. считалось величайшим несчастьем, если в семье нет наследника, который мог бы совершать религиозные обряды в честь предков и быть главой семьи. Так, в «Шакунтала»,

визвестной древнеиндийской драме поэта Калидаса, царю сообщают о том, что «купецмореход по имени Дханавриддха погиб во время кораблекрушения. Он бездетен, и всё его имущество, весьма большое, приходится по закону царской короне». Царь отвечает: «Это ужасно быть бездетным!.. Да, нет наследника, и богатство прахом пойдёт, чужим достанется, когда помрёт глава семьи. Вот и я так помру, и окончится слава рода Пуру».

Вдревней Индии г так же как и в других древневосточных странах, существовал обычай продажи детей. По крайней мере отголоски этого обычая сохранились в древних религиозных сборниках и сборниках законов. Существовала даже особая форма брака, называемая «арша», при совершении которого «жених должен дать отцу невесты быка и корову», как на это указывают законы Апастамбы. Наконец, совершенно неприкрытой формой продажи невесты является форма брака, получившая название «асура». О ней в

сборнике законов Апастамбы говорится: «Если жених платит деньги (за свою невесту) по своему состоянию и-женится на ней (затем), то этот (брак) называется обрядом асура».

Общинное землевладение восходит к очень древним временам. Землёй владели как сельские, так и семейные общины. Одновременно с укреплением патриархальной семьи появляется право частного владения землёй, причём главы патриархальных семей, сосредоточивая в своих руках довольно значительное имущество, владеют также и землёй. Поэтому они называются «урвараса» («тот, кто получает пахотную землю») или «кшетраса» («тот, кто получает поле»). В книге «Джатакас» описана система сельского хозяйства, основанная на праве частного владения землёй. В законах Ману формулируется право первой заимки в следующих словах: «Знающие прошлое (мудрецы) ...объявляют поле принадлежащим тому, кто расчистил лес». Конечно, это право на частное владение землёй распространяется лишь на пахотные земли, в то время как пастбища долго ещё входят в состав общинных земель.

Имущественное расслоение и возможность использовать в хозяйстве добавочную рабочую силу привели к появлению рабовладения в его специфической форме домашнего восточного рабства. Важнейшими источниками рабства были войны и долговая кабала. Пленники, захваченные во время войны, обычно обращались в рабство. В рабство обращались также и несостоятельные должники, которые не имели возможности уплатить в срок взятую ссуду. Кабальным должникам, по словам автора «Артхашастры», предоставлялось право выкупить себя на свободу или быть выкупленными другими лицами за определённую сумму. Люди, происходившие из привилегированной группы свободных (ариев), могли быть обращены в долговую кабалу лишь на определённый срок. Вообще в рабство обращались главным образом представители туземного покорённого населения Индии. Защищая интересы зажиточных слоев населения, законодатели стремились оградить личную свободу ариев. Так, Каутилья в своём трактате пишет:

«Варварам не возбраняется продавать или закладывать своё потомство, но для ариев не должно быть рабства».

Одновременно с этим Каутилья устанавливает строгие наказания для тех, кто обращает в рабство несовершеннолетних ариев. Однако рабство грозило и ариям. В этом же трактате Каутилья подробно перечисляет различные случаи продажи или передачи путём заклада в рабство людей, принадлежащих к ариям; следовательно, ариев в некоторых случаях фактически обращали в рабство.

Рабы, в полном смысле этого слова, которые по-индийски назывались «даса», обычно делились на четыре группы: рождённые в доме, купленные, захваченные во время войны, полученные по наследству. Всё это свидетельствует о довольно значительном развитии рабства.

Готры и касты. Кастовая система

Древнейшей социальной системой древней Индии была так называемая система готр, восходящая к древнему родовому строю. Готры напоминали собой родовые группы, характеризующиеся экзогамией. Так, в законах Апастамбы говорится о том, что «человек не должен отдавать свою дочь человеку, принадлежащему к той же готре», В эпоху разложения родового строя выделяется родовая аристократия, состоящая из жрецов, старейшин и племенных вождей. Эта аристократия в древней религиозной книге Риг-Веде противопоставляется простому народу, объединённому в общины (вишь). Так, в Риг-Веде говорится: «Общины (вишас) склоняются перед вождём (раджан), которому предшествует брахман (жрец)». С другой стороны, завоеватели-арии противопоставляются покорённым туземцам, принадлежавшим к темнокожему исконному населению Индии. Так как завоеватели отличались «цветом» кожи, то словом «цвет» (варна) стали пользоваться для обозначения тех социальных группировок, которые возникли вследствие порабощения

туземных даса завоевателями ариями. Таким образом, благодаря войнам, порабощению туземцев и внутреннему имущественному расслоению создались предпосылки для появления рабства и двух древнейших антагонистических классов: рабовладельцев и рабов.

Стремление укрепить древнейший рабовладельческий строй привело к появлению особой социальной системы, имевшей своей целью установить взаимоотношения между родовой аристократией жрецов и воинов, с одной стороны, и массой свободного населения, с другой стороны, а также взаимоотношения между завоевателями и покорённым населением. Эта социальная система была зафиксирована в сборниках обычного и жреческого права (дхармашастра), в частности в законах Апастамбы и Ману. Эта система, отчасти являясь теоретической, однако выросла из реальной социальной жизни, отражала вполне реальные социально-экономические условия, и оказала сильное влияние на оформление классового строя древней Индии. Она содействовала той застойности социальных отношений, которая столь типична для всей истории Индии.

Слово «каста» португальского происхождения и означает «чистота племенного происхождения». В индийском языке касты обозначаются словом «джати» (рождение) или словом «варна», что означает «цвет». Касты были древними социальными группами, объединявшими в определённых районах людей, связанных общим кровнородственным происхождением, общей профессией, общими религиозными обрядами и стоящих на одной ступени социальной лестницы. Зачатки кастовой системы существовали уже в ведийскую эпоху, так как в одном позднем тексте Риг-Веды упоминаются четыре основные касты. С целью оформления этой естественно выросшей кастовой системы в обычном и жреческом праве появляется система четырёх основных каст, которая должна была санкционировать и укрепить древнейший классовый строй, основанный на рабовладельческой эксплоатации и на угнетении широких свободных масс населения. В классическую эпоху брахманизма устанавливаются названия четырёх основных каст; учение о происхождении, значении, правах и обязанностях этих; каст сохранилось в законах Ману и в законах Апастамбы. Этими основными кастами были брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшья (земледельцы, ремесленники и торговцы), наконец, четвёртой кастой были шудры (низы угнетённых и бесправных бедняков, бывших почти на положении рабов). Религиозная идеология древней Индии выработала особую систему религиозных верований, которые обосновывали эту кастовую систему и привилегии трёх высших каст. Люди, принадлежавшие к первым трём кастам, назывались «дважды рождёнными», по-индийски «двиджати», или «дважды-рождёнными ариями» («двиджатиариас»).

Древняя легенда, сохранившаяся в одном позднем тексте Риг-Веды и в законах Ману, описывает сверхъестественное происхождение каст, а некоторые изречения в законах Ману и Апастамбы обосновывают притязания высших каст на господство и привилегии, а также обязанность шудр им неограниченно повиноваться. В этой легенде рассказывается о том, что первые брахманы были созданы из рта первого человека Пуруши. Очевидно поэтому их основным занятием стало изучение священных книг, обучение людей и совершение религиозных обрядов, так как только им, по древней религиозной традиции, принадлежали святость и истина. Далее, первые кшатрии были созданы из рук Пуруши. Поэтому кшатрии должны сражаться и управлять, так как им принадлежит сила и мужество. Люди третьей касты, вайшья, были созданы из бёдер Пуруши. Поэтому им предписано заниматься сельским хозяйством, ремеслом и торговлей, и таким образом им обеспечены выгоды и богатства. А представители четвёртой, низшей касты, шудры, были созданы из ног Пуруши, пресмыкающихся в грязи, поэтому «служить другим трём кастам приказано шудрам».

Все касты были резко разделены непроходимыми перегородками. Браки между людьми из различных каст считались недопустимыми. В законах Апастамбы говорится: «Если мужчина приблизился к женщине, которая была раньше замужем или не находится

с ним в законном браке, или принадлежит к другой касте, то они оба совершают грех. Вследствие этого греха их сын также становится грешным». По законам Ману сын брахманки и шудры попадал в очень низкую социальную группу чандала и назывался «самым низким из людей». Этих несчастных людей закон ставил в положение всеми презираемых изгоев. По законам Ману «жилища чандалов должны находиться вне селений, они должны иметь особую утварь, и их имущество должно быть собаки и ослы. Платье их должно быть платье мёртвых, они должны есть свою пищу из разбитой посуды, чёрное железо — их украшение, и они должны всегда перекочёвывать с места на место. Человек, который исполняет религиозные обязанности, не должен искать сношений с ними; их дела должны быть между ними и их браки — с подобными им. Их пища должна быть подаваема им другими в разбитой посуде; ночью они не должны расхаживать по деревням и городам».

Таким образом, законы запрещали смешение между кастами для того, чтобы укрепить социальный строй, основанный на эксплоатации трудовых масс. Это нашло отражение даже в художественном эпосе древней Индии. В «Махабхарате» говорится о том, что «смешение каст» является результатом воцарившегося беззакония. Таким образом, замкнутые эндогамные касты резко отличаются от более древних экзогамных готр.

Древняя система религиозно-бытовых традиций, оформленная в сборниках брахманских законов, воспитывала в массах представление о глубокой пропасти, лежащей между аристократами и рабами. Закон требовал не только безусловного повиновения, но и глубокого уважения к высшим кастам. Так, в законах Апастамбы говорится, что «каждая предшествующая (каста) стоит выше по рождению, чем следующая», и что «почёт должен оказываться тем, кто принадлежит к высшей касте». Закон строго карал тех, кто ударял или оскорблял людей из высшей касты. «Каким, членом человек низшей касты повредит (человека трёх) высших, именно этот член должен быть отрезан. Таков наказ Ману. У того, кто поднимет руку или палку, должна быть отрезана рука; у того, кто в гневе лягнёт ногой, должна быть отрезана нога».

Особенно высокое положение занимали брахманы, которые считались хранителями традиций и религиозного откровения. В законах Ману даётся такая характеристика брахману: «С остриженными волосами, ногтями и бородой, обуздывая свои страсти религиозными подвигами, нося белые одежды и будучи чистым, он должен всегда заниматься изучением Веды и (такими делами), которые содействуют его благополучию». Брахман сравнивался с богом. Он считался высшим из всех людей. Поэтому по кастовым законам считалось, что всё на свете принадлежит брахманам, «ибо брахман может потребовать всё, что захочет». Шудры считались как бы вечными рабами брахманов. Брахман мог заставить всякого шудру исполнять для себя рабские работы, «ибо шудра был создан высшим божеством для служения брахману».

Различие между высшей кастой брахманов и низшей кастой шудр особенно ясно видно из тех наказаний, которые на них налагались. Брахманы имели очень большие привилегии. Даже царь не мог наложить на брахмана особо тяжёлых наказаний. Брахмана могли присудить лишь к изгнанию и к бритью головы, что считалось самым тяжёлым наказанием для брахмана, а личность и имущество брахмана всегда считались неприкосновенными. Если брахман убивал шудру, то на него налагалось самое незначительное наказание — простое очищение, как после убийства кошки, лягушки, собаки, ящерицы, совы или ворона. Но если шудра оскорблял «дважды рождённых» или их касту, то ему вставляли в рот кусок раскалённого железа длиною в 10 пальцев. Если шудра судил о поведении жреца, то царь должен был приказать влить в рот и уши шудры кипящее масло.

Целью кастовой системы было упрочить преобладающее положение ариевзавоевателей над покорённым туземным населением дасью, а с другой стороны, закрепить господствующее и привилегированное положение родовой и рабовладельческой

аристократии, в первую очередь жрецов-брахманов, а затем воинов-кшатриев. Это было тем более необходимо, так как значительные массы покорённых туземцев в известной степени были включены в общую систему социальных отношений и иногда представители высших каст фактически оказывались в тяжёлом экономическом положении и нуждались в поддержке и помощи со стороны обычного права, рабовладельческих законов и религиозной традиции. Так, например, законы Ману предусматривали возможность обращения в долговую кабалу несостоятельных должников. «Даже (личным) трудом должник может отработать (долг) своему кредитору, если он той же самой или низшей касты. Но если (должник) высшей касты, то он должен уплатить долг постепенно». Однако, предусматривая возможность закабаления несостоятельного должника, законодатель в то же время охранял интересы как высшей касты, так и кастовой системы в целом, запрещая закабаление человека высшей касты.

Вдревнейшем классовом обществе Индии, основанном на рабовладельческой эксплоатации труда, брахманский закон охранял частную собственность. В законах Ману содержатся статьи (гл. 8, ст. 320 — 322), карающие за воровство, причём за воровство обычно полагались штраф, телесные наказания и даже отсечение руки.

Наличие классового расслоения в этом древнем рабовладельческом обществе вызвало появление древнейшего рабовладельческого государства, того аппарата власти, который был необходим рабовладельцам для подавления рабов и бедноты, для укрепления своей власти.

Вдревней Индии, как и в других древневосточных странах, возникает государство, облечённое в те же самые формы деспотии, которые мы уже имели возможность наблюдать в древнем Египте, в древней Ассирии и в древней Персии. Для укрепления авторитета царя, возглавляющего это государство, широко используется религия. Жрецы учили, что царь есть божество и что поэтому все приказы царя следует исполнять, как если бы эти приказы исходили непосредственно от бога. Царь считается земным

воплощением бога. На это ясно указывают различные статьи законов. Так, в законах Ману говорится:

«Владыка создал царя для защиты всего этого (творения), взявши для этой цели вечные частицы Индры, Ветра, Ямы, Солнца, Огня, Варуны, Луны и Владыки богатств (Куверы). Так как царь был создан из частиц этих владык-богов, поэтому он блеском превосходит все созданные существа, и подобно солнцу он жжёт глаза и сердце, и никто на земле не может смотреть на него. По своему (сверхъестественному) могуществу он есть огонь и ветер, он — солнце и луна, он — владыка правосудия, он — Кувера, он — Варуна, он — Великий Индра. Даже дитя царь не должен быть презираем (при мысли), что он (только) смертный, ибо он великое божество в человеческом образе. Огонь сжигает только того человека, который неосторожно приближается к нему. Огонь царского (гнева) уничтожает всё семейство с его скотом и с его накопленным имуществом».

Обоготворявшийся царь в управлении государством опирался на довольно значительный и сильный аппарат бюрократии, состоявший главным образом из представителей двух высших каст; жрецов (брахманов) и воинов (кшатриев).

Ближайшим советником индийского царя Чандрагупты Маурья (IV — III в. в. до н. э.) был знаменитый брахман Каутилья Чанакия, которому приписывается сборник законов Артхашастра. В буддийских легендах рассказывается о том, что, когда у царя Шудходхана родился сын, который впоследствии стал основателем буддийской религии, то брахманы, окружавшие царя, первые признали в нём полубога, которому принадлежит великое будущее. Однако в эпоху наиболее чётко оформленной кастовой системы

прерогатива военной аристократии в деле государственного управления особенно резко подчёркивается законом. Так, в законах Апастамбы указывается, что «законные занятия кшатриев отличаются от законных занятий брахманов тем, что кшатрии участвуют в управлении и в военном деле». А законы Ману требуют от царя, чтобы он назначал своих министров из среды «храбрых, опытных в военном деле, благородного происхождения и испытанных…» (гл. 7, ст. 54).

Высшие чиновники назначались царём из среды наиболее родовитой аристократии. Неограниченная деспотия удивительным образом сочеталась с древней кастовой традицией строго замкнутой наследственности. Как говорится в законах Ману: «(царь) должен назначать 7 или 8 министров, предки которых были царскими слугами».

Впериод образования древнейшего рабовладельческого государства появляются ведомства, в частности военное и судебное. Главной опорой рабовладельческого государства была армия, которая делилась на 4 основных вида оружия: пехота, конница, колесницы и слоны. Особенно широкое применение в военном деле получили лук и колесницы; поэтому военное искусство в Индии называлось «луковедение» (ДханурВеда). Применение колесниц было известно с глубокой древности. Слоны, приручённые ещё в период составления Вед (конец II-го тыс. до н. э.), были составной частью индийской армии, наводившей особый ужас на иноземцев.

Очевидно, высокая техника дрессировки боевых слонов и использование их в военном деле были заимствованы у древних индийцев позднейшими народами.

Вмирное время постоянные войска размещались «среди двух, трёх, пяти или ста селений для охраны страны». В военное время классовая и захватническая роль армии выражалась в откровенном грабеже, причём религиозные традиции и древние законы устанавливали особые принципы распределения военной добычи: «Колесницы и лошади, слоны, зонтики, деньги, зерно, скот, женщины, припасы всякого рода, малоценные металлы принадлежат тому, кто завладел этим (отдельно), одержав победу». Ведийский текст говорит, что «(воины) должны представить царю отборную часть (добычи); что не было взято отдельно, то должно быть царём распределено между всеми войнами» (законы Ману, гл. 7, стр. 96 — 97). Царь, сосредоточивший в своих руках военную власть, командовал армией, требуя себе повиновения и львиной доли добычи. Религия и закон обеспечивали аристократам часть награбленных ценностей. Неограниченный властитель страны, деспот, наделённый всеми функциями верховной власти, обладал не только высшей военной, но и судебной властью. Поэтому законы не только разрешали, но даже предписывали царю жестоко карать преступников, ибо по представлениям этой эпохи одно лишь наказание могло удержать человека от преступлений и сохранить неизменным древний классовый строй. Так, в законах Ману говорится: «Страха (наказания) ради все созданные существа, движимые и недвижимые, исполняют то, что им свойственно, и уклоняются от (исполнения) своих обязанностей». Уже в самих законах даётся своеобразное классовое обоснование системе применения наказаний. В законах указывается на то, что эти наказания должны применяться для того, чтобы существующий классовый строй не изменялся.

«Если бы царь не налагал энергично наказания на тех, которые заслушивают наказания, то сильнейшие изжарили бы слабейших, как, рыбу на вертеле. Ворона стала бы клевать жертвенный пирог, а собака стала бы лизать жертвенные снеди, и не осталось бы ни у кого собственности; низшие захватили бы место высших. Наказанием весь мир держится в порядке, ибо трудно найти человека безвинного... Все касты испортились бы (от смешения). Все преграды рушились бы, и все люди пришли бы в ярость (один против другого) вследствие ошибок относительно наказаний. Но где наказание с чёрным цветом и красными главами смело выступает, уничтожая преступников, там подданные не возмущаются, если только правитель хорошо судит».