- •Курсовой проект

- •Содержание

- •Введение

- •1. Общая характеристика Крупского района Минской области

- •Географическая характеристика района

- •1.2. Экономическая характеристика района

- •1.3. Характеристика культуры района

- •2. Дорожная сеть района и ее анализ

- •3. Погодно-климатические условия эксплуатации дорог

- •4. Техническая и транспортно-эксплуатационная характеристика участка дороги

- •5. Расчет пропускной способности и уровня загрузки дороги движением

- •5.1. Теоретические сведения

- •6. Расчет прочности дорожной одежды

- •6.1. Общие теоретические сведения

- •6.2 Расчет дорожной одежды по упругому прогибу

- •Ровность дорожного покрытия

- •7.1. Общие сведения о ровности дорожного покрытия

- •Классификация неровностей

- •Методы определения продольной и поперечной неровности

- •7.3.1. Общие сведения

- •7.3.2. Рейки и профилографы

- •7.3.3. Приборы импульсного действия

- •7.3.4. Приборы инерционного действия

- •7.3.5. Приборы для измерения ровности в поперечном направлении (колейности)

- •7.4. Численное значение неровности автомобильной дороги по данным диагностирования руп «Белдорцентр»

- •7.5. Нормативные требования к ровности дорожных покрытий

- •7.6. Требования к ровности на дороге р-19

- •7.7. Сравнительный анализ фактического и требуемого состояния дороги р-19 по ровности

- •7.8. Выводы и рекомендации по вопросам повышения ровности на рассматриваемых участках автомобильной дороги р-19

- •8. Коэффициент сцепление и его использование при решении задач, связанных с движением транспортных средств

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Сущность коэффициента сцепления

- •8.3. Коэффициент поперечного сцепления

- •8.4. Методы измерения сцепных качеств дорожного покрытия

- •8.4.1. Метод полностью заблокированного колеса

- •8.4.2. Метод частично заблокированного колеса с проскальзованием

- •8.4.3. Метод измерения условной величины перемещения движения имитатора колеса

- •8.4.4. Метод торможения автомобиля

- •8.5. Сравнительный анализ требуемого и фактического коэффициента сцепления дорожного покрытия на дороге р-19

- •8.6. Мероприятия по повышению сцепных качеств дорожных покрытий

- •9. Виды дефектов дорожного покрытия, причины их возникновения и влияние на движение транспортных потоков

- •9.1. Общие сведения о дефектах дорожного покрытия

- •9.2. Причины возникновения дефектов дорожного покрытия

- •9.3. Виды дефектов дорожного покрытия

- •9.4. Предельно допустимые значения дефектов и сроки их устранения

- •9.5. Распределение дефектов по участкам дороги р-19

- •9.6. Влияние дефектов на движение транспортных потоков

- •10. Дефектность дорожного покрытия

- •10.1. Структурная классификация дефектов

- •10.2 Методика расчета дефектности дорожного покрытия

- •10.3. Методика выполнения обследования дефектов

- •11. Обоснование мер по устранению дефектов на проезжей части

- •11.1. Назначение ремонтных мероприятий с применением системы управления тэс автомобильных дорог

- •11.2. Расчет дефектности дорожного покрытия на дороге р-19

- •11.3. Оценивание дефектности дорожного покрытия в балльной системе

- •11.4 Меры по устранению дефектов

- •12. Необходимые материально-технические ресурсы для повышения тэп участков дороги

- •12.1. Экономическое сравнение вариантов работ по повышению тэп участков дороги

- •12.2. Необходимые материально-технические ресурсы на ямочный ремонт

- •12.3. Необходимые материально-технические ресурсы на холодный ресайклинг

- •12.4. Сравнение ямочного ремонта и холодного ресайклинга

- •13. Вопросы труда и экологической безопасности

- •13.1. Общие положения

- •13.2. Охрана природной среды при проведении ремонтных работ на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях

- •13.3. Охрана природной среды при содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений

- •13.4. Типовая инструкции по охране труда дорожных рабочих

- •13.4.1. Общие требования безопасности

- •13.4.2. Требования безопасности перед началом работы

- •13.4.3. Требования безопасности во время работы

- •13.4.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- •13.4.5. Требования безопасности по окончании работы

- •14. Модели движения транспортных потоков

- •14.1. Предпосылки к развитию моделированию движения транспортных потоков

- •14.2. Сущность моделирования

- •14.3. Существующие модели транспортных потоков

- •Заключение

- •Приложение

- •Список литературы

7.3.2. Рейки и профилографы

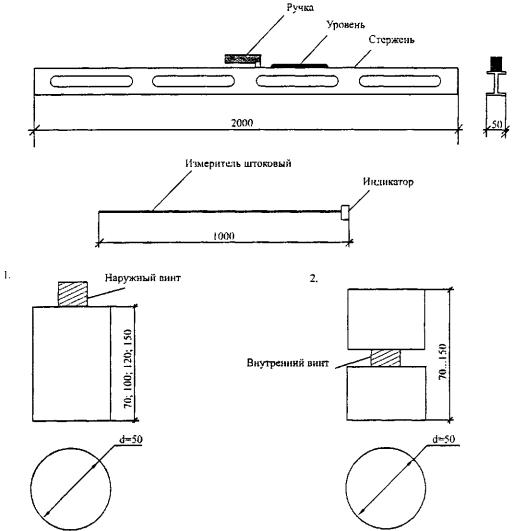

Простейшим прибором для оценки ровности является рейка длиной 2 м, 3 м или 4 м, которая прикладывается к покрытию. Под рейкой выявляются просветы, величину которых измеряют линейкой или клином. Эта величина показывает размеры неровности: отклонения от условной прямой линии поверхности.

В России для измерения продольной ровности используется рейка длиной 3 м. Для оценки поперечной ровности (колейности) используется укороченная рейка длиной 2 м при измерении по упрошенному способу, когда рейка укладывается на поверхность покрытия и под ней измеряются просветы. При измерении по способу вертикальных отметок применяется рейка длиной 3 м с подставочными стаканами, при помощи которых рейка выводится в горизонтальное положение, по отношению к которому определяются просветы. Измерение рейками требует больших затрат ручного труда, даёт приближённое значение ровности и не позволяет судить о колебаниях автомобиля при движении. Рейки применяют для контроля ровности при строительстве дорог и для выборочного контроля ровности при эксплуатации дорог.

Рисунок 7.4 – Укороченная рейка для измерения поперечной ровности (колеи):

1, 2 - подставочные стаканы постоянной и переменной высоты

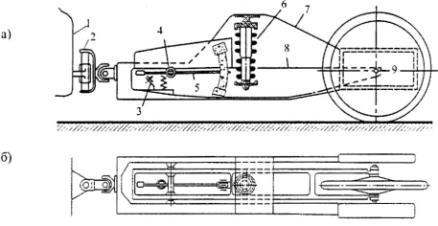

Развитием этого метода являются многоопорные (многоколесные) рейки, профилометры, профилографы, виографы. Самым современным прибором из этой группы является анализатор продольного профиля APL (Analyseur de Profil Longitudinele).

Первым прототипом этого прибора явился разработанный в МАДИ под руководством проф. А.А. Хачатурова динамический преобразователь микропрофиля покрытия. Динамический преобразователь записывает микропрофиль косвенно: сначала регистрируются преобразованные прибором электрические сигналы от неровностей покрытия; затем эти сигналы на аналоговом счётно-решающем устройстве обратным преобразованием пересчитываются в неровности микропрофиля и записываются в неровности покрытия.

Рисунок 7.5 – Схема динамического преобразования микропрофиля покрытия (конструкция Афанасьева и Хачатурова): а - вид сбоку; б - вид сверху. 1 - автомобиль; 2 - сцепные устройства; 3 - датчик относительных перемещений; 4 - ось вращения маятника; 5 - медленный маятник; 6 - амортизатор, гасящий колебания; 7 - наружная рама; 8 - внутренняя рама; 9 - груз

Анализ зарегистрированных сигналов может производиться двумя способами. Первый способ основан на определении спектральной плотности неровностей и является очень точным. Минимальная длина изучаемого участка должна быть не менее 400 м. Второй способ предусматривает анализ средней изменяемости неровностей, разделяемых по пределам длины волны. Французские специалисты значительно модернизировали конструкцию этого прибора и создали установку APL-25; APL-72.

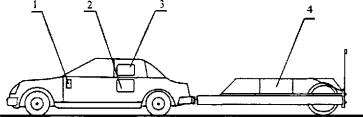

Рисунок 7.6. – Анализатор продольного профиля APL-25:

1 - измеритель скорости; 2 - усилитель сигнала; 3 - устройство записи скорости;

4 - измерительный прицеп

Измерения ровности установкой APL в зависимости от целей может производиться со скоростью 21,6 км/ч; 50 км/ч или 72 км/ч. В результате измерений получают спектральную плотность неровностей, которую можно перевести в показатели неровности по IRI (International Roughness Index) или в другие показатели. Обработка измерений полностью автоматизирована.