- •Телешев в.И., Ватин н.И., Марчук а.Н…. Производство гидротехнических работ

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы Под общей редакцией проф., д.Т.Н. Телешева в.И.

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Введение к учебнику «Производство гидротехнических работ»

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Предисловие к I части учебника

- •Раздел I. Общие вопросы строительства

- •Глава 1. Общая схема возведения речных гидротехнических сооружений

- •1.1. Особенности гидротехнического строительства

- •1.2. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.3. Этапы возведения сооружений и пропуска строительных расходов

- •1.4. Особенности этапов возведения гидроузла и пропуска строительных расходов при различных компоновках основных сооружений

- •2.1. Возведение перемычек

- •2.2. Осушение котлованов

- •2.3. Перекрытие русла реки

- •Глава 3. Проекты организации строительства и проекты производства работ

- •3.1. Проекты организации строительства

- •3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

- •3.4. Проекты производства работ

- •3.4. Автоматизация разработки пос и ппр

- •Глава 4. Строительный транспорт и дороги

- •4.1. Общие положения по выбору типа транспорта

- •4.2. Автомобильный транспорт

- •4.3. Другие виды транспорта

- •Конвейерный транспорт, конвейерные поезда

- •Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт. Подвесные канатные дороги

- •4.4. Строительные дороги

- •Глава 5. Основные положения определения производительности строительных машин

- •5.1. Категории производительности строительных машин

- •5.2. Определение годового режима работы строительных машин

- •5.3. Определение необходимой общей производительности и числа строительных машин

- •Раздел II. Производство земляных работ

- •Глава 6. Общие вопросы производства земляных работ

- •6.1. Виды земляных работ и сооружений

- •6.2. Строительные свойства грунтов

- •6.3 Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

- •6.4. Баланс грунтовых масс

- •Глава 7. Технология производства земляных работ экскаваторами

- •7.1. Виды одноковшовых экскаваторов (о. Э.) и их рабочее оборудование

- •7.2. Технология производства земляных работ экскаваторами – прямая лопата

- •7.3. Технология производства работ экскаваторами «обратная лопата»

- •7.4. Технология производства работ экскаваторами – драглайн

- •7.5.Технология производства работ экскаватором - грейфером

- •7. 6. Производительность экскаваторов

- •Глава 8. Производства земляных работ землеройно-транспортными машинами

- •8.1. Виды землеройно-транспортных машин

- •8.2. Технология производства земляных работ скреперами

- •8.3. Технология производства земляных работ бульдозерами

- •8.4. Производства земляных работ грейдерами

- •8.5. Производства земляных работ подъемно-транспортными машинами (погрузчиками)

- •Глава 9. Возведение качественных насыпей

- •9.1 Качественные насыпи и состав технологических процессов

- •9.2 Сущность уплотнения и влияние различных факторов

- •Способы уплотнения грунтов

- •9.4 Особенности возведения неоднородных качественных насыпей

- •9.5. Определение производительности грунтоуплотняющих машин и параметров потока

- •Глава 10. Возведение земляных и каменно-набросных плотин с противофильтрационными элементами из негрунтовых материалов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Плотины с противофильтрационными элементами из асфальтобетона

- •10.3. Плотины с железобетонными экранами

- •10.4. Плотины с металлическими противофильтрационными элементами

- •10.5. Плотины с противофильтрационными элементами из геосинтетических материалов

- •10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

- •10.7. Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

- •Глава 11. Производство земляных работ в зимний период

- •11.1. Особенности земляных работ зимой

- •11. 2. Разработка мерзлых грунтов

- •11.3. Оттаивание грунтов

- •11.4. Устройство качественных насыпей в зимний период

- •Глава 12. Производство работ средствами гидромеханизации

- •12.1. Сущность гидромеханизации и условия ее применения

- •12.2. Разработка грунтов гидромониторами

- •12.3. Разработка грунта земснарядами

- •12.4. Гидравлический транспорт грунта

- •12.5. Намыв земляных сооружений

- •Раздел III. Производство бетонных работ

- •Глава 13. Бетон гидротехнических сооружений и требования, предъявляемые к нему

- •13.1. Общая классификация бетонов

- •Требования к бетонам гидротехнических сооружений

- •13.3. Зональное расположение марок бетона

- •Глава 14. Теоретические основы определения требований к технологии бетонных работ

- •14.1. Температурный режим блоков бетонирования

- •14.2. Термонапряженное состояние блоков. Причины трещинообразования

- •14.3. Определение допустимых температурных перепадов

- •14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

- •14.5. Приближенный метод определения величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости

- •14.6. Принципиальные направления конструктивных и технологических мероприятий по обеспечению трещиностойкости и монолитности бетонных гидротехнических сооружений

- •14.7. Расчетное обоснование дополнительных мероприятий по регулированию температурного режима в блоках бетонирования в зимний период

- •Глава 15. Разрезка сооружений на блоки бетонирования

- •15.1. Основные причины разрезки сооружений постоянными и временными швами

- •15.2. Основные принципы разрезки сооружений на блоки бетонирования

- •15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

- •15.4. Столбчатая система разрезки

- •15.5. Секционная система разрезки длинными блоками

- •15.6. Смешанные системы разрезки

- •Глава 16. Омоноличивание временных швов бетонных плотин

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Омоноличивание швов с помощью цементации

- •16.3. Омоноличивание с помощью объемных замыкающих блоков

- •Глава 17. Вспомогательные работы

- •17.1. Заготовка заполнителей

- •17.2. Арматурные работы

- •17.3. Опалубочные работы

- •Глава 18. Приготовление бетонной смеси

- •18.1 Требования к бетонной смеси

- •18.2. Технологические схемы бетонных заводов и их оборудование

- •18.З. Определение производительности бетоносмесителей и бетонных заводов

- •Глава 19. Бетонное хозяйство

- •19.1 Состав бетонного хозяйства и определение мощности бетонного завода

- •19.2. Склады заполнителей

- •19.3.Склады цемента

- •19.4. Установки для регулирования температуры составляющих бетонной смеси

- •19.5. Прочие установки и сооружения

- •Глава 20. Транспортирование бетонной смеси

- •20.I. Выбор транспортной схемы бетонных работ

- •20.2. Выбор типа горизонтального транспорта

- •20.3. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования

- •20.3. Выбор кранов

- •20.5. Определение производительности кранов

- •20.6. Определение комплексной производительности кранов

- •Глава 21. Подготовка блоков к бетонированию. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •21.1. Состав мероприятий по подготовке блоков к бетонированию

- •21.2. Подготовка оснований блоков

- •21.3. Уплотнение бетонной смеси

- •21.4. Технологические схемы (способы) укладки бетонной смеси в блоки бетонирования

- •Глава 22. Особенности производства бетонных работ в зимнее время

- •22.1. Дополнительные требования

- •22.2. Подготовка блоков к бетонированию

- •22.3. Приготовление и транспорт бетонной смеси

- •22.4. Укладка бетонной смеси

- •Глава 23. Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ

- •23.1. Основные требования и мероприятия по уходу за бетоном

- •23.2. Контроль качества бетона и бетонных работ

- •Глава 24. Специальные виды бетонных работ

- •24А. Производство сборного железобетона

- •24А.1. Назначение и типы сборных элементов и конструкций

- •24А.2. Производство сборного железобетона

- •24А.3. Транспорт и монтаж сборных элементов

- •Глава 24б. Подводное бетонирование

- •24Б.1. Подводное бетонирование и требования к нему

- •24Б.2. Способы подводного бетонирования

- •Глава 25. Совершенствование технологии бетонных работ при возведении высоких бетонных плотин.

- •25.1. Особенности возведения высоких бетонных плотин и совершенствование технологий их бетонирования

- •25.2 Добавки для бетонов и их эффективность

- •25.3 Применение литых бетонов в гидротехническом строительстве

- •Опыт применение литого бетона на строительстве Бурейской гэс

- •Глава 26. Особенности возведения бетонных сооружений из укатанного бетона

- •Тенденции совершенствования технологии строительства бетонных плотин из укатанного бетона

- •1. Общая

- •2. К разделу і

- •3. К разделу іі

- •4. К разделу ііі

- •Дополнительная литература по Главе 10

- •Дополнительная литература по Главе 24

- •В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

- •Расчет высоты забоя экскаватора типа

- •Объем захваченного ковшом грунта

2.1. Возведение перемычек

Перемычками называются временные напорные сооружения, предназначенные для ограждения котлованов от затопления их водой в период возведения гидротехнических сооружений или их ремонта.

Основные требования к перемычкам обусловливаются их назначением и временным характером. Как напорные сооружения перемычки являются плотинами и к ним предъявляются соответствующие требования с точки зрения устойчивости, прочности, водопроницаемости и защиты от воздействия потока воды. Как временные сооружения перемычки относятся к IV классу капитальности (в отдельных случаях к III) с соответствующим снижением коэффициентов запаса. Как сооружения разбираемые перемычки должны удовлетворять требованию легкости разборки.

В зависимости от условий возведения и работы перемычки подразделяются на речные и морские.

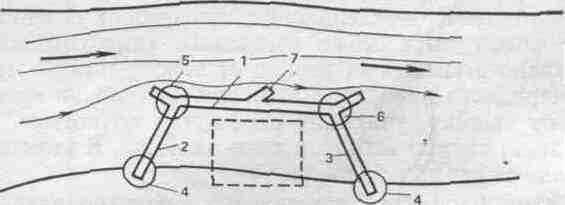

Речные перемычки принято различать в основном по двум признакам: по местоположению в русле реки относительно оси водотока и по конструкции и материалам. По первому признаку различают продольные, верховые поперечные и низовые поперечные перемычки (Рис.2.1.).

Рис. 2.1. Расположение перемычек и их элементов

I—продольная перемычка; 2—верховая поперечная перемычка; 3—низовая поперечная перемычка; 4—корень перемычки; 5 — верховой оголовок продольной перемычки; б—низовой оголовок продольной перемычки; 7—шпора

Обычно перемычки не допускают перелива через гребень. Однако, иногда применяют так называемые затопляемые перемычки, допускающие перелив через гребень перемычки при пропуске максимального расхода. Для возможности безопасного перелива воды через гребень затопляемых перемычек последние должны иметь соответствующую конструкцию и крепления гребня и откосов.

Плановые и высотные отметки перемычек определяются исходя из основных требований к ним применительно к конкретным условиям работы и местоположению.

Расчеты устойчивости, прочности и водопроницаемости выполняются по методам и формулам для подобного типа плотин с учетом временного характера перемычек (пониженного класса сооружений).

______________________________________________________________________________

^Подробное изложение этой темы дано в учебнике: В.И. Телешев «Организация, планирование и управление гидротехническим строительством» Учебник для ВУЗов – М.; Стройиздат,1989 – 416стр: илл.

Большое значение для безопасной эксплуатации перемычек имеет их правильное плановое расположение, которое позволяет добиться плавного сужения потока, избежать размывов перемычки и русла реки. Плановое расположение перемычек определяется условиями возможного сужения русла реки, размерами и формами сооружений и котлованов под них, допустимым приближением перемычек к основным сооружениям.

Для крупных сооружений плановое положение перемычек обычно уточняется лабораторными исследованиями. Наиболее ответственными являются продольные перемычки, а в них верховой и низовой оголовки. Верховой оголовок выполняется ряжевым или из металлического шпунта и предназначается для обеспечения плавного обтекания продольной перемычки.

Выбор типа перемычки

Тип перемычки выбирается на основе технико-экономического сравнения вариантов. При прочих равных условиях предпочтение отдается вариантам с максимальным использованием местных строительных материалов при минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов.

Для уменьшения общей стоимости сооружений необходимо при выборе типа перемычек стремиться к включению перемычек в состав основных сооружений (земляных плотин, дамб) или к использованию отдельных частей основных сооружений в качестве перемычек (например, секций бетонных плотин, раздельных стенок).

Существенное влияние на тип перемычек оказывают компоновки гидроузлов и соответствующие им схемы пропуска строительных расходов.

Для пойменных компоновок характерно расположение перемычек в основном на пойме. В этом случае, как правило, стеснение русла не очень значительное. По конструкции эти перемычки могут быть самыми разнообразными в зависимости от наличия местных строительных материалов.

Для русловых компоновок характерно значительное сужение русла реки перемычками и двухочередное возведение бетонных сооружений в русле. Продольные перемычки подвергаются сильному размывающему воздействию потока воды, воздействию льда, а их размеры существенно влияют на степень сужения русла реки, поэтому продольные перемычки должны иметь возможно меньшие размеры поперечного профиля. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяют ряжевые, шпунтовые и бетонные перемычки. Поперечные перемычки не стесняют русла реки, поэтому их, как правило, устраивают земляными различных конструкций в зависимости от наличия местных строительных материалов.

Для береговых и деривационных компоновок характерно расположение водосбросных сооружений для пропуска строительных расходов в берегах (туннели, донные трубы, траншеи). Перемычки для их возведения, как правило, мало стесняют русло, поэтому выполняются земляными. На II этапе перекрытие русла обычно осуществляется по всей его ширине, поэтому и перемычки возводятся сплошными, перекрывающими все русло. Их конструкция зависит от грунтов основания и конструкции плотины. Необходимо стремиться к тому, чтобы эти поперечные перемычки максимально входили в профиль плотины.

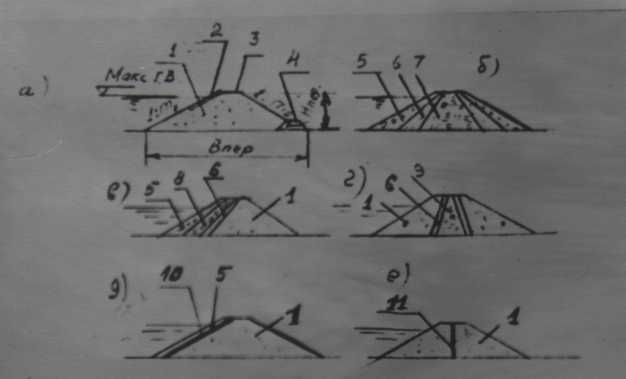

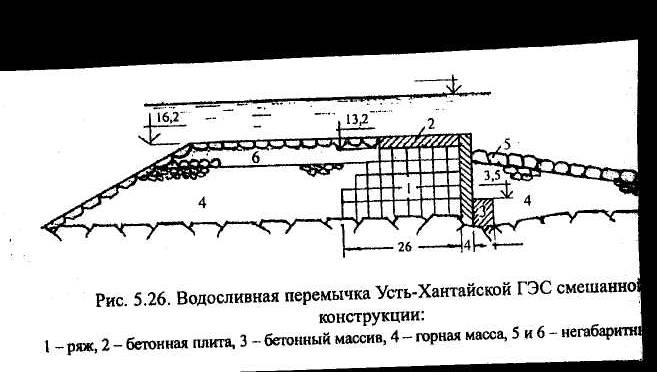

Перемычки из местных строительных материалов (земляные, каменно-земляные, каменно-набросные) являются наиболее распространенными, их конструкции подобны конструкциям плотин (Рис.2.2.). Главным преимуществом перемычек этого типа является их относительная дешевизна по сравнению с другими. Кроме того, эти перемычки допускают полную механизацию работ по их возведению, легко разбираются и могут применяться при любых напорах и высоте. В то же время им присущи такие недостатки, как большая ширина по основанию (распластанность) и недопустимость перелива через гребень. При необходимости последний недостаток возможно избежать путём применения специальной водосливной перемычки, в которой предусматривается соответствующее крепление поверхности перемычки вдоль водосливного тракта. Такое решение было реализовано, например, на строительстве Хантайской ГЭС (рис. 2.2.а).

.

Рис. 2.2. Типы перемычек

а) однородные, б), г) с грунтовым ядром, в) с грунтовым экраном, д) с экраном из полиэтиленовых материалов, е) с диафрагмой.

Рис. 2.2.а. Водосливная перемычка Усть-Хантайской ГЭС смешанной конструкции

1 – ряж, 2 – бетонная плита, 3 – бетонный массив, 4 – бетонная масса, 5, 6 - негабариты

Ряжевые перемычки выполняют из ряжей. Ряж—это старинная гидротехническая конструкция из деревянных бревен или брусьев в виде клеток, заполненных грунтом. Преимуществом ряжевых перемычек является то, что они мало стесняют русло, хорошо противостоят воздействию больших скоростей воды и льда, допускают перелив через гребень.

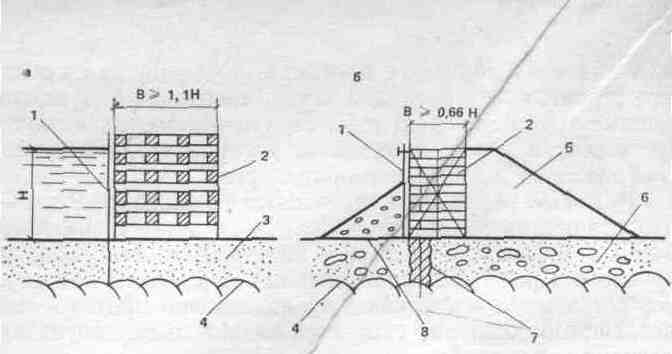

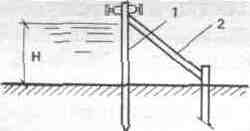

Применяется два типа ряжевых перемычек: широкие и узкие (рис. 2.3). Широкие ряжи имеют ширину по основанию не менее 1,1 их высоты и обладают самостоятельной устойчивостью. Узкие ряжи имеют меньшую ширину по основанию (но не менее 0,66 их высоты) и для обеспечения устойчивости на сдвиг имеют присыпки сыпучим грунтом с одной или с двух сторон

Рис. 2.3. Ряжевые перемычки (а—с широким ряжем, б—с узким ряжем)

1—шпунт; 2—ряж; 3—фильтрующие грунты основания, допускающие забивку шпунта; 4—водоупор; 5 — присыпка грунтом с нижнего бьефа; 6—фильтрующее основание, не допускающее забивки шпунта (наличие валунов); 7—противофильтрационная завеса; 8—присыпка трудно размываемым грунтом с верхнего бьефа (камень, горная масса)

Для обеспечения водонепроницаемости перемычек на напорной стороне ряжа устраивается обшивка из деревянного или металлического шпунта или устраиваются завесы различного типа.

Ряжевые перемычки могут возводиться как в летний, так и в зимний периоды. Организация и порядок работ в летний период обычно следующие: нижние части ряжа собираются на берегу на стапелях или плашкоуте (длина отдельных ряжей, изготовляемых на стапелях, обычно 25—35 м); затем ряжи спускаются на воду, буксируются к месту установки и осаживаются на дно. Посадка ряжей на дно осуществляется путем засыпки грунтом части ячеек ряжа.

В зимний период сборка нижних частей ряжа обычно проводится на льду над местом установки ряжа или рядом с ним. Далее создается майна, производится подготовка основания и постепенная посадка ряжа на дно.

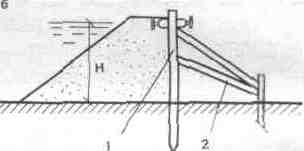

Шпунтовые перемычки выполняются из деревянных или металлических шпунтов, расположенных в один (однорядные) или в два (двухрядные) ряда (рис. 2.4).

а) б)

Рис. 2.4. Шпунтовые перемычки (а — однорядная без присыпки, б — однорядная с присыпкой, в — двухрядная (деревянная) с присыпкой

1—шпунт деревянный; 2—подкосы; 3—шпунт металлический; 4 — продольные крепления; 5—поперечные стяжки; 6—стяжные муфты

Работы по возведению шпунтовых перемычек выполняются в следующей последовательности: вначале по контуру перемычки через определенные расстояния забиваются отдельные шпунты (так называемые маячные сваи) и на них крепятся с двух сторон направляющие, образуя щель для последующей установки шпунтовых рядов. Шпунтовые ряды набираются и забиваются постепенно ступенями плавучими или сухопутными копрами или другими средствами погружения.

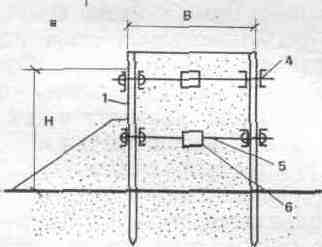

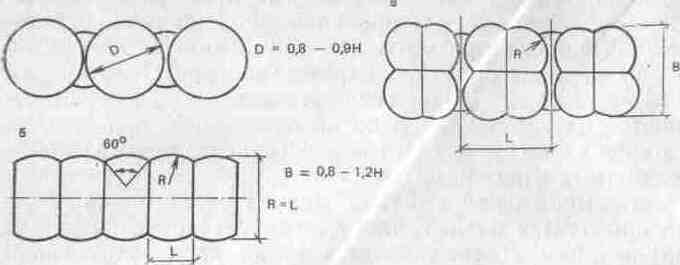

Ячеистые перемычки представляют собой замкнутую систему ячеек, набираемых из плоских металлических шпунтов с заполнением этих ячеек песчаным или каменным грунтом. Они отличаются большой жесткостью и достаточной устойчивостью. В зависимости от формы ячеек и соединения их между собой различают три типа ячеистых перемычек: цилиндрические, сегментные и цилиндрические со взаимно пересекающимися диафрагмами (комбинированные) (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Ячеистые перемычки (а — цилиндрические, б — сегментные, в — цилиндрические со взаимно пересекающимися диафрагмами)

Преимуществом всех ячеистых перемычек являются малое стеснение русла, хорошая сопротивляемость воздействию больших скоростей воды и льда. При прочих равных условиях они надежнее, менее трудоемки и более дешевы, чем ряжевые. Недостатками их являются большой расход металла и невозможность предварительной сборки и установки в текущую воду.

Ячеистые перемычки выполняют аналогично шпунтовым. Перед забивкой шпунта ячейки собирают на специальных шаблонах с замыканием замков. Основным механизмом для набора и установки шпунтов в шаблоны является сухопутный башенный кран, передвигающийся пионерно с берега по ранее сделанным ячейкам или сбоку по временной эстакаде или земляной дамбе. Плавучие краны применяются реже из-за опасности навала при волнении. Для забивки шпунта применяют пневматические молоты двойного действия, а в песчаных грунтах—вибромолоты. Засыпка ячеек сыпучим грунтом осуществляется грейферами, ленточными транспортерами или пионерно с берега автомашинами, а также путем замыва средствами гидромеханизации.

Бетонные перемычки выполняются из бетона в виде плотин, как правило, с анкеровкой в основание. Возводятся эти перемычки насухо под защитой вспомогательных (локальных) перемычек в меженный период или методом подводного бетонирования.

Преимуществами бетонных перемычек является минимально возможная ширина по основанию. Недостатки — большая стоимость, сложность возведения и разборки. Область применения таких перемычек ограничивается особо сложными условиями пропуска строительных расходов, где другие типы перемычек не могут быть применены. Необходимо стремиться к тому, чтобы бетонные перемычки не разбирались, а использовались в будущем в составе основных сооружений или в качестве различных частей основных бетонных сооружений.

Разновидностью бетонных перемычек являются перемычки из сборных железобетонных элементов: наплавные из массивов-гигантов, из железобетонных труб большого диаметра (1,5—9 м), из железобетонных шпал и т. д. Наплавные перемычки из массивов-гигантов (железобетонных ящиков) широко используются при строительстве в морских акваториях и на судоходных реках при условии неоднократного их использования.

Разборка перемычек

После возведения сооружений в котловане под защитой перемычек котлован затапливают, а перемычки, как правило, разбирают. В обязательном порядке разборке подвергаются те части перемычек, которые мешают дальнейшему ходу строительства или эксплуатации сооружений.

Разборка земляных перемычек вначале достаточно легко осуществляется экскаваторами, а затем—грейферами из-под воды или земснарядами (песчаные грунты). При благоприятных условиях (песчаные перемычки) возможно использовать саморазмыв перемычек в период перекрытия русла повышенными скоростями воды.

Особенно тщательно должна осуществляться разборка перемычек на трассах подводящих и отводящих каналов водосбросных сооружений и ГЭС. Недостаточная разборка перемычек на трассах водосбросных сооружений строительного периода ведет к увеличению перепада при перекрытии и усложнению перекрытия. Недостаточная разборка низовых перемычек котлованов ГЭС увеличивает потери в отводящем канале и уменьшает напоры на ГЭС.