- •Телешев в.И., Ватин н.И., Марчук а.Н…. Производство гидротехнических работ

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы Под общей редакцией проф., д.Т.Н. Телешева в.И.

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Введение к учебнику «Производство гидротехнических работ»

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Предисловие к I части учебника

- •Раздел I. Общие вопросы строительства

- •Глава 1. Общая схема возведения речных гидротехнических сооружений

- •1.1. Особенности гидротехнического строительства

- •1.2. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.3. Этапы возведения сооружений и пропуска строительных расходов

- •1.4. Особенности этапов возведения гидроузла и пропуска строительных расходов при различных компоновках основных сооружений

- •2.1. Возведение перемычек

- •2.2. Осушение котлованов

- •2.3. Перекрытие русла реки

- •Глава 3. Проекты организации строительства и проекты производства работ

- •3.1. Проекты организации строительства

- •3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

- •3.4. Проекты производства работ

- •3.4. Автоматизация разработки пос и ппр

- •Глава 4. Строительный транспорт и дороги

- •4.1. Общие положения по выбору типа транспорта

- •4.2. Автомобильный транспорт

- •4.3. Другие виды транспорта

- •Конвейерный транспорт, конвейерные поезда

- •Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт. Подвесные канатные дороги

- •4.4. Строительные дороги

- •Глава 5. Основные положения определения производительности строительных машин

- •5.1. Категории производительности строительных машин

- •5.2. Определение годового режима работы строительных машин

- •5.3. Определение необходимой общей производительности и числа строительных машин

- •Раздел II. Производство земляных работ

- •Глава 6. Общие вопросы производства земляных работ

- •6.1. Виды земляных работ и сооружений

- •6.2. Строительные свойства грунтов

- •6.3 Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

- •6.4. Баланс грунтовых масс

- •Глава 7. Технология производства земляных работ экскаваторами

- •7.1. Виды одноковшовых экскаваторов (о. Э.) и их рабочее оборудование

- •7.2. Технология производства земляных работ экскаваторами – прямая лопата

- •7.3. Технология производства работ экскаваторами «обратная лопата»

- •7.4. Технология производства работ экскаваторами – драглайн

- •7.5.Технология производства работ экскаватором - грейфером

- •7. 6. Производительность экскаваторов

- •Глава 8. Производства земляных работ землеройно-транспортными машинами

- •8.1. Виды землеройно-транспортных машин

- •8.2. Технология производства земляных работ скреперами

- •8.3. Технология производства земляных работ бульдозерами

- •8.4. Производства земляных работ грейдерами

- •8.5. Производства земляных работ подъемно-транспортными машинами (погрузчиками)

- •Глава 9. Возведение качественных насыпей

- •9.1 Качественные насыпи и состав технологических процессов

- •9.2 Сущность уплотнения и влияние различных факторов

- •Способы уплотнения грунтов

- •9.4 Особенности возведения неоднородных качественных насыпей

- •9.5. Определение производительности грунтоуплотняющих машин и параметров потока

- •Глава 10. Возведение земляных и каменно-набросных плотин с противофильтрационными элементами из негрунтовых материалов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Плотины с противофильтрационными элементами из асфальтобетона

- •10.3. Плотины с железобетонными экранами

- •10.4. Плотины с металлическими противофильтрационными элементами

- •10.5. Плотины с противофильтрационными элементами из геосинтетических материалов

- •10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

- •10.7. Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

- •Глава 11. Производство земляных работ в зимний период

- •11.1. Особенности земляных работ зимой

- •11. 2. Разработка мерзлых грунтов

- •11.3. Оттаивание грунтов

- •11.4. Устройство качественных насыпей в зимний период

- •Глава 12. Производство работ средствами гидромеханизации

- •12.1. Сущность гидромеханизации и условия ее применения

- •12.2. Разработка грунтов гидромониторами

- •12.3. Разработка грунта земснарядами

- •12.4. Гидравлический транспорт грунта

- •12.5. Намыв земляных сооружений

- •Раздел III. Производство бетонных работ

- •Глава 13. Бетон гидротехнических сооружений и требования, предъявляемые к нему

- •13.1. Общая классификация бетонов

- •Требования к бетонам гидротехнических сооружений

- •13.3. Зональное расположение марок бетона

- •Глава 14. Теоретические основы определения требований к технологии бетонных работ

- •14.1. Температурный режим блоков бетонирования

- •14.2. Термонапряженное состояние блоков. Причины трещинообразования

- •14.3. Определение допустимых температурных перепадов

- •14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

- •14.5. Приближенный метод определения величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости

- •14.6. Принципиальные направления конструктивных и технологических мероприятий по обеспечению трещиностойкости и монолитности бетонных гидротехнических сооружений

- •14.7. Расчетное обоснование дополнительных мероприятий по регулированию температурного режима в блоках бетонирования в зимний период

- •Глава 15. Разрезка сооружений на блоки бетонирования

- •15.1. Основные причины разрезки сооружений постоянными и временными швами

- •15.2. Основные принципы разрезки сооружений на блоки бетонирования

- •15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

- •15.4. Столбчатая система разрезки

- •15.5. Секционная система разрезки длинными блоками

- •15.6. Смешанные системы разрезки

- •Глава 16. Омоноличивание временных швов бетонных плотин

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Омоноличивание швов с помощью цементации

- •16.3. Омоноличивание с помощью объемных замыкающих блоков

- •Глава 17. Вспомогательные работы

- •17.1. Заготовка заполнителей

- •17.2. Арматурные работы

- •17.3. Опалубочные работы

- •Глава 18. Приготовление бетонной смеси

- •18.1 Требования к бетонной смеси

- •18.2. Технологические схемы бетонных заводов и их оборудование

- •18.З. Определение производительности бетоносмесителей и бетонных заводов

- •Глава 19. Бетонное хозяйство

- •19.1 Состав бетонного хозяйства и определение мощности бетонного завода

- •19.2. Склады заполнителей

- •19.3.Склады цемента

- •19.4. Установки для регулирования температуры составляющих бетонной смеси

- •19.5. Прочие установки и сооружения

- •Глава 20. Транспортирование бетонной смеси

- •20.I. Выбор транспортной схемы бетонных работ

- •20.2. Выбор типа горизонтального транспорта

- •20.3. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования

- •20.3. Выбор кранов

- •20.5. Определение производительности кранов

- •20.6. Определение комплексной производительности кранов

- •Глава 21. Подготовка блоков к бетонированию. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •21.1. Состав мероприятий по подготовке блоков к бетонированию

- •21.2. Подготовка оснований блоков

- •21.3. Уплотнение бетонной смеси

- •21.4. Технологические схемы (способы) укладки бетонной смеси в блоки бетонирования

- •Глава 22. Особенности производства бетонных работ в зимнее время

- •22.1. Дополнительные требования

- •22.2. Подготовка блоков к бетонированию

- •22.3. Приготовление и транспорт бетонной смеси

- •22.4. Укладка бетонной смеси

- •Глава 23. Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ

- •23.1. Основные требования и мероприятия по уходу за бетоном

- •23.2. Контроль качества бетона и бетонных работ

- •Глава 24. Специальные виды бетонных работ

- •24А. Производство сборного железобетона

- •24А.1. Назначение и типы сборных элементов и конструкций

- •24А.2. Производство сборного железобетона

- •24А.3. Транспорт и монтаж сборных элементов

- •Глава 24б. Подводное бетонирование

- •24Б.1. Подводное бетонирование и требования к нему

- •24Б.2. Способы подводного бетонирования

- •Глава 25. Совершенствование технологии бетонных работ при возведении высоких бетонных плотин.

- •25.1. Особенности возведения высоких бетонных плотин и совершенствование технологий их бетонирования

- •25.2 Добавки для бетонов и их эффективность

- •25.3 Применение литых бетонов в гидротехническом строительстве

- •Опыт применение литого бетона на строительстве Бурейской гэс

- •Глава 26. Особенности возведения бетонных сооружений из укатанного бетона

- •Тенденции совершенствования технологии строительства бетонных плотин из укатанного бетона

- •1. Общая

- •2. К разделу і

- •3. К разделу іі

- •4. К разделу ііі

- •Дополнительная литература по Главе 10

- •Дополнительная литература по Главе 24

- •В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

- •Расчет высоты забоя экскаватора типа

- •Объем захваченного ковшом грунта

Глава 17. Вспомогательные работы

17.1. Заготовка заполнителей

Общие положения по подбору состава бетона

Бетон представляет собой сложную смесь - конгломерат, состоящий из крупного заполнителя (гравия, щебня), мелкого заполнителя (песка), цемента, воды и различных добавок. Подбор состава бетона в конечном итоге заключается в установлении количества всех составляющих материалов, необходимых для получения 1 м³ бетонной смеси, отвечающей заданным требованиям. Наиболее дорогой из этих материалов - цемент. Поэтому при подборе состава бетона и при дальнейшей технологии его приготовления и укладки на всех этапах должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие минимально возможные расходы цемента. Снижение расхода цемента является одним из ряда комплекса мероприятий, обеспечивающих трещиностойкость и монолитность массивных бетонных гидротехнических сооружений. Первоначально расход цемента определяют в проекте на стадии подбора состава бетона и в дальнейшем уточняют на строительстве бетонной лабораторией применительно к конкретным производственным условиям.

Большое влияние на расход цемента, однородность бетонной смеси и ее свойства оказывает состав как крупных, так и мелких заполнителей по таким характеристикам, как: максимальная крупность, плотность и разнородность, форма частиц, отношение доли крупного и мелкого заполнителя.

Влияние всех этих факторов возможно рассматривать исходя из того условия, что объем цементного теста, а следовательно, расход цемента должен быть достаточен для обволакивания поверхности всех частиц заполнителей. Отсюда чем больше суммарная поверхность частиц заполнителей, тем больше расход цемента. Анализ этих факторов позволяет сделать следующие общие выводы по требованиям к заполнителям с точки зрения уменьшения расхода цемента и обеспечения однородности смеси:

Максимальный диаметр частиц - максимально возможный.

Заполнители должны быть разнозернистые, для чего необходимо предусматривать фракционирование.

Количество фракций - максимально возможное.

Количественное соотношение фракций различной крупности должно обеспечивать максимальную плотность (минимальную пустотность) и должно быть постоянно для данной марки бетона.

Гравий предпочтительнее щебня (при отсутствии прочностных ограничений).

Лещаднооть вредна и должна быть ограничена.

Содержание пыли вредно и должно быть ограничено.

Требования к заполнителям

Практические требования к заполнителям регламентируются рядом нормативных документов.

Крупные заполнители. В качестве крупного заполнителя могут применяться щебень, гравий и щебень из гравия. Выбор крупных заполнителей производят по зерновому составу, плотности, прочности, содержанию зерен слабых пород, содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, водопоглощению, морозостойкости, содержанию пылевидных и глинистых частиц и петрографическому составу, в том числе содержанию вредных примесей включая органические примеси и потенциально реакционно-способные породы и минералы.

Проверку пригодности материалов производят по соответствующим ГОСТам при изыскании карьеров и подборе состава бетона.

В технологии приготовления крупных заполнителей должно быть предусмотрено разделение заполнителей на фракции для обеспечения постоянства зернового состава и, следовательно, однородности состава бетонной смеси. Модуль шкалы фракционирования, как правило, принимают не более двух (иногда четырех), поэтому рекомендуется следующее количество фракций в зависимости от максимального диаметра Днаиб:

20 мм - 2 фракции (5-10; 10-20 мм),

40 мм - 3 фракции (5-10; 10-20; 20-40 мм),

70 (80 мм) - 4 фракции (5-10; 10-20; 20-40; 40-70; 40-80),

120 мм - 5 фракций (5-10; 10-20; 20-40; 40-80; 80-120),

150 мм - 6 фракций (5-10; 10-20; 20-40; 40-80; 80-120; 120-150).

Количественное соотношение фракций определяют экспериментально для конкретного карьера из условия получения наибольшей плотности.

В

отечественной практике обычно применяется

Дмах

![]() 120 мм из-за сильного утяжеления конструкции

бетоносмесителей при большей крупности.

Для массивных гидротехнических сооружений

разрешается Дmах

= 150 мм. Диаметр Дмах

>150 мм разрешается только для добавления

непосредственно в блок.

120 мм из-за сильного утяжеления конструкции

бетоносмесителей при большей крупности.

Для массивных гидротехнических сооружений

разрешается Дmах

= 150 мм. Диаметр Дмах

>150 мм разрешается только для добавления

непосредственно в блок.

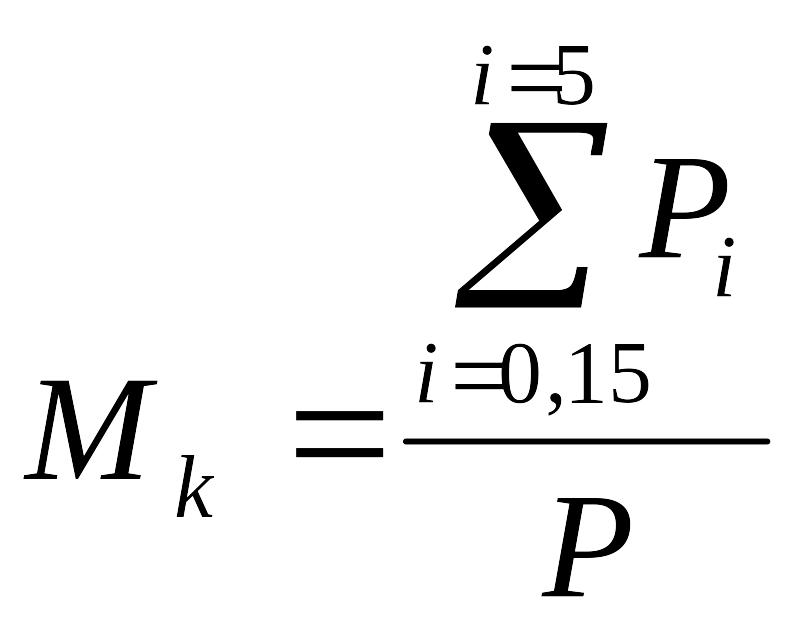

Мелкие заполнители. В качестве мелкого заполнителя для бетона применяют крупные, средние и мелкие пески, природные и дробленые, отвечающие требованиям ГОСТа. Принципиальные требования к песку те же, что и к крупному заполнителю. Особенно существенное значение для оценки качества песка имеет его гранулометрический состав. Числовой характеристикой гранулометрического состава является модуль крупности Мк- частное от деления суммы полных остатков на всех ситах стандартного набора (5; 2,5; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 мм) на общий вес материала, т.е.

![]()

; (17.1)

; (17.1)

где Рi - вес полного остатка материала на сите i -го стандартного размера; Р - общий вес материала.

Модуль крупности колеблется в основном в пределах 1,0 – 3,5. Чем больше модуль крупности, тем выгоднее с точки зрения экономии цемента. Применение песка с модулем крупности менее 1,0 требует специального экономического обоснования.

Технология заготовки заполнителей

На крупных гидротехнических стройках заготовку заполнителей обычно осуществляют собственными силами путем разработки и переработки материалов из карьеров местных строительных материалов. В зависимости от конкретных инженерно-геологических условий и гранулометрического состава месторождений могут быть следующие основные варианты заготовки заполнителей:

заготовка заполнителей из раздельных естественных песчаных карьеров и карьеров крупных заполнителей;

заготовка крупных и мелких заполнителей из общих карьеров песчано-гравийной смеси;

заготовка тех или иных видов заполнителей из скальных пород путем их дробления.

Возможны и другие варианты и комбинации.

Наиболее распространены карьеры песчано-гравийной смеси. В зависимости от места расположения карьеров и их положения по отношению к уровню грунтовых вод разработку этих карьеров можно вести обычными сухими способами или методом гидромеханизации. Последний применяют в основном при расположении карьеров в русле реки.

При разработке карьеров сухим способом добычу материалов из карьера можно осуществлять круглогодично, при разработке способом гидромеханизации - только в теплый период года с созданием складов этих материалов для обезвоживания и для возможности их дальнейшей переработки в зимний период.

Если в районе строительства отсутствуют карьеры песчано-гравийной смеси, но имеются горные породы, заполнители готовят из этих скальных пород путем их дробления. Необходимость дробления может возникнуть и при использовании песчано-гравийных смесей при наличии в них излишнего количества отдельных фракций.

Имеющиеся в природе естественные карьеры редко удовлетворяют требованиям к заполнителям для бетона, изложенным выше. Поэтому возникает необходимость доведения качества этих материалов до требуемых. Процесс доведения естественных качеств и свойств смеси материалов из карьеров до требуемых называется обогащением, а комплекс зданий и оборудования для этого - обогатительными заводами или установками (хозяйствами). В зависимости от естественных свойств смеси материалов в карьере на обогатительных установках предусматривают соответствующий набор технологических операций для их переработки и доведения до требуемых: дробление, промывка, сортировка по фракциям, складирование по фракциям на складе, выдача материала со склада. В зависимости от набора технологических операций на заводах (установках) их называют сортировочными (при отсутствия дробления) и дробильно-сортировочными (при наличии дробления). В соответствии с назначением установок определяют их технологическую схему и оборудование.

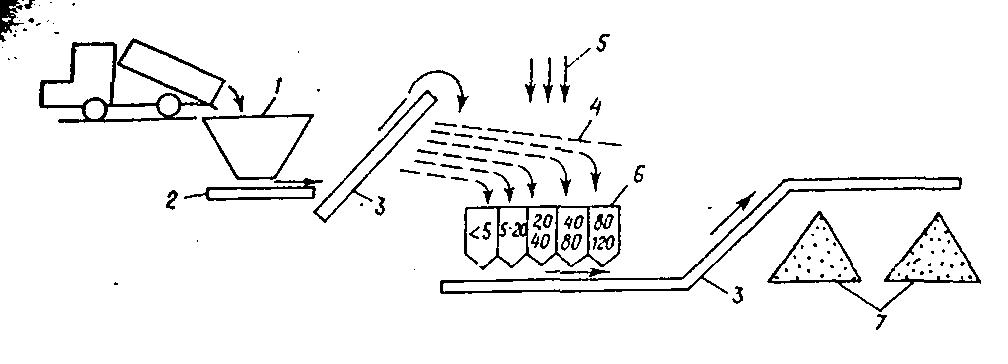

Самая простая - сортировочная установка, включающая только сортировку (рис. 17.1). Сортировка может быть сухая и мокрая. Сухая - при отсутствии пыли и глинистых частиц, мокрая - при необходимости отмыва мелких частиц. При сильном загрязнении, особенно песка, применяют специальную промывочно-сортировочную установку. Основное оборудование таких установок - виброгрохоты с различным набором сит требуемых видов и размеров для фракционирования крупных заполнителей. При необходимости разделения песка на фракции вводят гидроклассификаторы.

Рис.17.1. Технологическая схема сортировочной установки, 1 - бункер; 2 - питатель; 3 - транспортеры; 4 – вибрационные грохоты; 5 - вода для промывки; 6 - бункера с рacсортированными фракциями; 7 - склады заполнителей

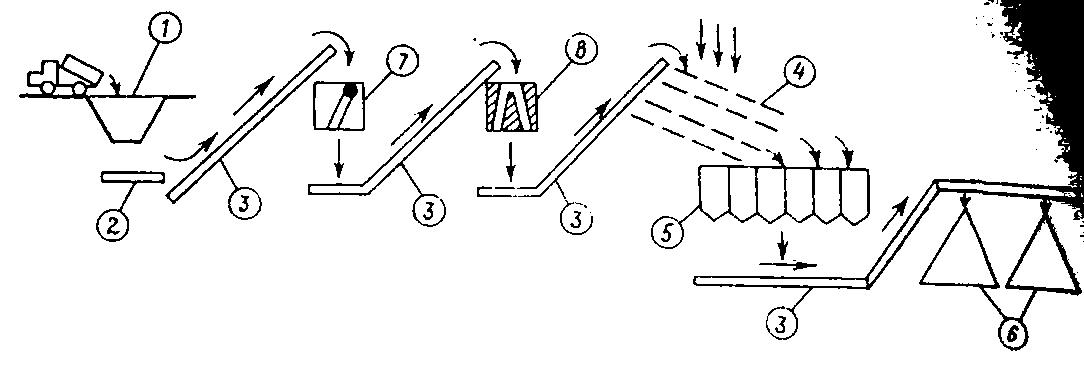

Технологическая схема дробильно-сортировочных установок более сложна (рис. 17.2). Основным оборудованием таких установок, кроме оборудования для сортировки, являются камнедробилки.

Рис.17.2. Технологическая схема дробильно-сортировочной установки для горной массы

I - бункер; 2 - питатель; 3 - транспортеры; 4 - вибрационные грохоты; 5 - бункер с рассортированными фракциями; 6- склады щебня; 7 - дробилки первой ступени; 8 - дробилки второй ступени

Технологическая схема дробильно-сортировочных установок обычно предусматривает следующую последовательность. Песчано-гравийную смесь или горную массу доставляют автотранспортом в приемный бункер. Из приемного бункера смесь с помощью питателя поступает на сортировочную решетку. Сортировочная решетка отделяет фракции, идущие на сортировку и дробление, а некоторые фракции в отвал или на другие цели. Обычно дроблению подвергают фракции до 300 мм, более крупные фракции отделяют для других целей. Технологическая схема дробления может быть одноступенчатой или многоступенчатой в зависимости от исходной и необходимой конечной крупности. После первичного дробления щебень поступает на виброгрохоты, сортирующие его на нужное количество фракций, и далее - в бункера и на склады - отдельно по фракциям. В случае необходимости промывки щебня над виброгрохотами устанавливают перфорированные трубы, через которые поступает вода для промывки. Дополнительно предусматривают промывку мелких фракций.

При переработке песчано-гравийной смеси на сортировочной установке излишнее количество отдельных фракций можно также направлять на дробление. Однако сортировку и хранение гравия и щебня, как правило, следует производить раздельно.

При добыче песчано-гравийной массы средствами гидромеханизации промывку обычно не делают, производя только сортировку.

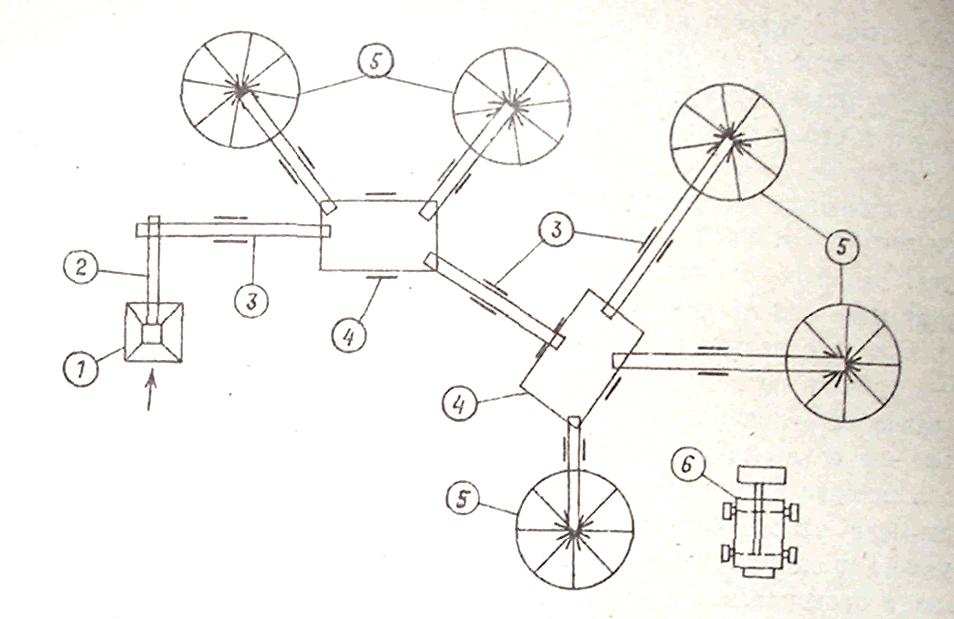

Обогатительные установки для заполнителей могут быть стационарными и передвижными. Стационарные установки предусматривают обычно на крупных строительствах, а передвижные - на мелких (рис. 17.3).

Рис. 17.3. Технологическая схема гравийно-сортировочного обогатительного хозяйства с передвижным сортировочным агрегатом 1 - приемный бункер; 2- питатель лотковый: 3 - передвижные транспортеры; 4 - передвижной сортировочный агрегат; 5 - конусы заполнителей; 6 - погрузчик на пневмоколесном ходу.