- •Телешев в.И., Ватин н.И., Марчук а.Н…. Производство гидротехнических работ

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы Под общей редакцией проф., д.Т.Н. Телешева в.И.

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Введение к учебнику «Производство гидротехнических работ»

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Предисловие к I части учебника

- •Раздел I. Общие вопросы строительства

- •Глава 1. Общая схема возведения речных гидротехнических сооружений

- •1.1. Особенности гидротехнического строительства

- •1.2. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.3. Этапы возведения сооружений и пропуска строительных расходов

- •1.4. Особенности этапов возведения гидроузла и пропуска строительных расходов при различных компоновках основных сооружений

- •2.1. Возведение перемычек

- •2.2. Осушение котлованов

- •2.3. Перекрытие русла реки

- •Глава 3. Проекты организации строительства и проекты производства работ

- •3.1. Проекты организации строительства

- •3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

- •3.4. Проекты производства работ

- •3.4. Автоматизация разработки пос и ппр

- •Глава 4. Строительный транспорт и дороги

- •4.1. Общие положения по выбору типа транспорта

- •4.2. Автомобильный транспорт

- •4.3. Другие виды транспорта

- •Конвейерный транспорт, конвейерные поезда

- •Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт. Подвесные канатные дороги

- •4.4. Строительные дороги

- •Глава 5. Основные положения определения производительности строительных машин

- •5.1. Категории производительности строительных машин

- •5.2. Определение годового режима работы строительных машин

- •5.3. Определение необходимой общей производительности и числа строительных машин

- •Раздел II. Производство земляных работ

- •Глава 6. Общие вопросы производства земляных работ

- •6.1. Виды земляных работ и сооружений

- •6.2. Строительные свойства грунтов

- •6.3 Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

- •6.4. Баланс грунтовых масс

- •Глава 7. Технология производства земляных работ экскаваторами

- •7.1. Виды одноковшовых экскаваторов (о. Э.) и их рабочее оборудование

- •7.2. Технология производства земляных работ экскаваторами – прямая лопата

- •7.3. Технология производства работ экскаваторами «обратная лопата»

- •7.4. Технология производства работ экскаваторами – драглайн

- •7.5.Технология производства работ экскаватором - грейфером

- •7. 6. Производительность экскаваторов

- •Глава 8. Производства земляных работ землеройно-транспортными машинами

- •8.1. Виды землеройно-транспортных машин

- •8.2. Технология производства земляных работ скреперами

- •8.3. Технология производства земляных работ бульдозерами

- •8.4. Производства земляных работ грейдерами

- •8.5. Производства земляных работ подъемно-транспортными машинами (погрузчиками)

- •Глава 9. Возведение качественных насыпей

- •9.1 Качественные насыпи и состав технологических процессов

- •9.2 Сущность уплотнения и влияние различных факторов

- •Способы уплотнения грунтов

- •9.4 Особенности возведения неоднородных качественных насыпей

- •9.5. Определение производительности грунтоуплотняющих машин и параметров потока

- •Глава 10. Возведение земляных и каменно-набросных плотин с противофильтрационными элементами из негрунтовых материалов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Плотины с противофильтрационными элементами из асфальтобетона

- •10.3. Плотины с железобетонными экранами

- •10.4. Плотины с металлическими противофильтрационными элементами

- •10.5. Плотины с противофильтрационными элементами из геосинтетических материалов

- •10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

- •10.7. Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

- •Глава 11. Производство земляных работ в зимний период

- •11.1. Особенности земляных работ зимой

- •11. 2. Разработка мерзлых грунтов

- •11.3. Оттаивание грунтов

- •11.4. Устройство качественных насыпей в зимний период

- •Глава 12. Производство работ средствами гидромеханизации

- •12.1. Сущность гидромеханизации и условия ее применения

- •12.2. Разработка грунтов гидромониторами

- •12.3. Разработка грунта земснарядами

- •12.4. Гидравлический транспорт грунта

- •12.5. Намыв земляных сооружений

- •Раздел III. Производство бетонных работ

- •Глава 13. Бетон гидротехнических сооружений и требования, предъявляемые к нему

- •13.1. Общая классификация бетонов

- •Требования к бетонам гидротехнических сооружений

- •13.3. Зональное расположение марок бетона

- •Глава 14. Теоретические основы определения требований к технологии бетонных работ

- •14.1. Температурный режим блоков бетонирования

- •14.2. Термонапряженное состояние блоков. Причины трещинообразования

- •14.3. Определение допустимых температурных перепадов

- •14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

- •14.5. Приближенный метод определения величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости

- •14.6. Принципиальные направления конструктивных и технологических мероприятий по обеспечению трещиностойкости и монолитности бетонных гидротехнических сооружений

- •14.7. Расчетное обоснование дополнительных мероприятий по регулированию температурного режима в блоках бетонирования в зимний период

- •Глава 15. Разрезка сооружений на блоки бетонирования

- •15.1. Основные причины разрезки сооружений постоянными и временными швами

- •15.2. Основные принципы разрезки сооружений на блоки бетонирования

- •15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

- •15.4. Столбчатая система разрезки

- •15.5. Секционная система разрезки длинными блоками

- •15.6. Смешанные системы разрезки

- •Глава 16. Омоноличивание временных швов бетонных плотин

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Омоноличивание швов с помощью цементации

- •16.3. Омоноличивание с помощью объемных замыкающих блоков

- •Глава 17. Вспомогательные работы

- •17.1. Заготовка заполнителей

- •17.2. Арматурные работы

- •17.3. Опалубочные работы

- •Глава 18. Приготовление бетонной смеси

- •18.1 Требования к бетонной смеси

- •18.2. Технологические схемы бетонных заводов и их оборудование

- •18.З. Определение производительности бетоносмесителей и бетонных заводов

- •Глава 19. Бетонное хозяйство

- •19.1 Состав бетонного хозяйства и определение мощности бетонного завода

- •19.2. Склады заполнителей

- •19.3.Склады цемента

- •19.4. Установки для регулирования температуры составляющих бетонной смеси

- •19.5. Прочие установки и сооружения

- •Глава 20. Транспортирование бетонной смеси

- •20.I. Выбор транспортной схемы бетонных работ

- •20.2. Выбор типа горизонтального транспорта

- •20.3. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования

- •20.3. Выбор кранов

- •20.5. Определение производительности кранов

- •20.6. Определение комплексной производительности кранов

- •Глава 21. Подготовка блоков к бетонированию. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •21.1. Состав мероприятий по подготовке блоков к бетонированию

- •21.2. Подготовка оснований блоков

- •21.3. Уплотнение бетонной смеси

- •21.4. Технологические схемы (способы) укладки бетонной смеси в блоки бетонирования

- •Глава 22. Особенности производства бетонных работ в зимнее время

- •22.1. Дополнительные требования

- •22.2. Подготовка блоков к бетонированию

- •22.3. Приготовление и транспорт бетонной смеси

- •22.4. Укладка бетонной смеси

- •Глава 23. Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ

- •23.1. Основные требования и мероприятия по уходу за бетоном

- •23.2. Контроль качества бетона и бетонных работ

- •Глава 24. Специальные виды бетонных работ

- •24А. Производство сборного железобетона

- •24А.1. Назначение и типы сборных элементов и конструкций

- •24А.2. Производство сборного железобетона

- •24А.3. Транспорт и монтаж сборных элементов

- •Глава 24б. Подводное бетонирование

- •24Б.1. Подводное бетонирование и требования к нему

- •24Б.2. Способы подводного бетонирования

- •Глава 25. Совершенствование технологии бетонных работ при возведении высоких бетонных плотин.

- •25.1. Особенности возведения высоких бетонных плотин и совершенствование технологий их бетонирования

- •25.2 Добавки для бетонов и их эффективность

- •25.3 Применение литых бетонов в гидротехническом строительстве

- •Опыт применение литого бетона на строительстве Бурейской гэс

- •Глава 26. Особенности возведения бетонных сооружений из укатанного бетона

- •Тенденции совершенствования технологии строительства бетонных плотин из укатанного бетона

- •1. Общая

- •2. К разделу і

- •3. К разделу іі

- •4. К разделу ііі

- •Дополнительная литература по Главе 10

- •Дополнительная литература по Главе 24

- •В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

- •Расчет высоты забоя экскаватора типа

- •Объем захваченного ковшом грунта

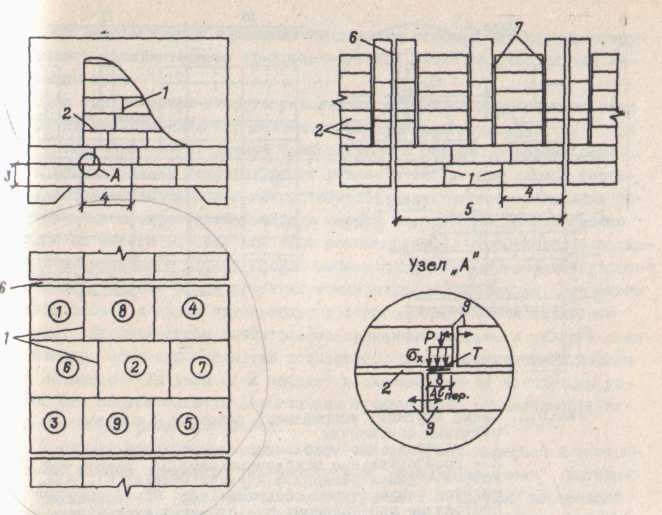

15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

Сущность. Эта система предусматривает разрезку сооружения на блоки с взаимной их перевязкой (перекрытием) по типу кирпичной кладки (рис. 15.2, 15.3).

Рис. 15.2. Схема ярусной «вперевязку» разрезки для сооружений на мягких основаниях

1 – вертикальные межблочные строительные швы; 2 – горизонтальные межблочные швы; 3 – высота блоков; 4 – длина блоков; 5 – длина секций; 6 – постоянные температурно-осадочные швы; 7 – постоянные швы-надрезы; 8 – площадка скольжения; 9 – направление температурных деформаций граней блоков; 1, 2…9 – последовательность бетонирования блоков в плане

Обеспечение монолитности. Совместная работа блоков и монолитность сооружения обеспечивается наличием и соблюдением определенных конструктивных и технологических условий: а) условий, исключающих образование трещин на продолжении межблочных швов; б) температурных условий для минимального раскрытия этих швов.

Для

выполнения первого условия требуется,

чтобы система укладки допускала взаимные

смещения (проскальзывание) блоков

относительно друг друга в период их

температурных деформаций, т.е. в период

их остывания до принятия нагрузок. В

строительный период по горизонтальным

плоскостям скольжения между блоками

действуют вертикальные напряжения от

собственного веса вышележащих блоков.

Общее сопротивление проскальзыванию

пропорционально этим напряжениям

![]() ,

длине участка перевязки блоков

,

длине участка перевязки блоков

![]() и коэффициенту трения бетона по бетону

,

т.е.

и коэффициенту трения бетона по бетону

,

т.е.

![]() .

.

Для обеспечения «проскальзывания» это сопротивление не должно быть больше сопротивления разрыву вышележащего блока, в противном случае в нем образуется трещина. Сопротивление разрыву вышележащего блока зависит от прочности бетона на растяжение и высоты блока. Из этих условий при данной системе разрезки ограничивается высота сооружений, т.е. , и перекрытие блоков . Расчеты и практика показывают, что при наиболее распространенных условиях высота сооружений не должна превышать 50 м., а перекрытие шва по величине не должно превышать половины высоты блока бетонирования.

![]() .

(15.2)

.

(15.2)

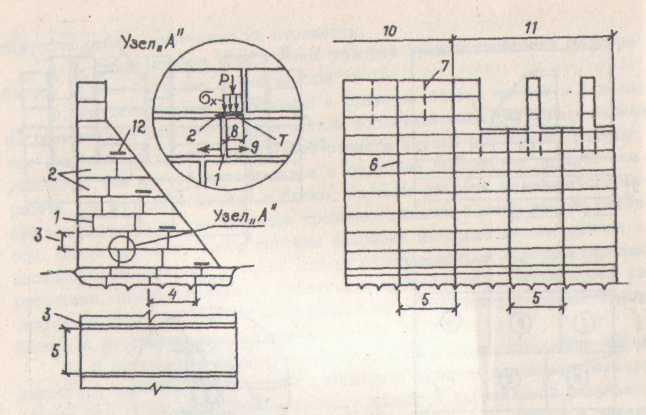

Рис. 15.3. Схема ярусной «вперевязку» разрезки в плотинах на скальных основаниях

I – вертикальные межблочные строительные швы; 2 – горизонтальные межблочные швы; 3 – высота блоков; 4 – длина блоков; 5 – длина секции; 6 – постоянные температурно-осадочные швы; 7 – возможные постоянные швы-надрезы; 8 – площадка скольжения; 9 – направление температурных деформаций граней блоков; 10 – участок глухой плотины; 11 – участок водосливной плотины; 12 – возможное дополнительное армирование над швом

В конкретных условиях эти ограничения можно обосновать расчетами, исходя из указанных требований. Для уменьшения трения по плоскости скольжения полезно также проводить «заглаживание» участка перехлеста в нижележащем блоке. При невозможности выдерживания данного условия необходимо предусматривать дополнительное армирование этого блока на участке над нижележащим швом. Для выдерживания второго условия по минимальному раскрытию швов требуется выдерживание определенного температурного режима.

Обеспечение необходимого температурного режима. Основным средством регулирования температурного режима в блоках при данной системе является естественное и искусственное поверхностное охлаждение горизонтальных поверхностей блоков в период перерывов в бетонировании смежных по высоте блоков. При этом рекомендуется, чтобы укладка соседнего и вышележащего блоков производилась после остывания ранее уложенного и прохождения в нем основных температурных деформаций. Для этого укладку блоков в одном ярусе ведут в строго определенном шахматном порядке, обеспечивающем значительные временные разрывы в укладке смежных блоков. Опыт строительства показывает, что такие перерывы должны быть не менее 7–14 дней (1–2 недели) в зависимости от конкретных условий. Это обстоятельство значительно ограничивает интенсивность ведения бетонных работ по высоте.

В случае возможных значительных температурных деформаций в строительный период применяют так называемые «замыкающие блоки», которые бетонируются после прохождения температурных и осадочных деформаций между соседними блоками.

Размеры блоков. Размеры блоков бетонирования на скальных основаниях определяются как производственными условиями, так и требованиями трещиностойкости. Для скальных оснований по опыту практики в основном применяют блоки с плановыми размерами до 20 м. при высоте 3–4 м. На мягких основаниях размеры блоков обусловливаются практически только производственными условиями и могут достигать значительно больших размеров.

Преимущества и недостатки. Преимуществом данной системы является отсутствие цементации (омоноличивания) швов. Совместность работы отдельных блоков обеспечивается перекрытием, или перевязкой, швов по высоте. Это преимущество обеспечило ее большое распространение для бетонных и железобетонных сооружений небольшой высоты – до 50 м. – как на скальных, так и особенно на мягких основаниях.

Недостатком является ограниченная область применения (для относительно невысоких сооружений) и относительно малая интенсивность роста сооружений по высоте.

Область применения. Система разрезки «вперевязку» впервые была применена при строительстве плотины Днепровской ГЭС, отчего ее часто называют Днепровской. Все плотины на скальных основаниях небольшой высотой возведены с такой разрезкой (Волховская, Ондская, Бухтарминская и др.), а также все плотины на мягких основаниях (плотины каскада Волжских, Днепровских, Камских и других ТЭС).

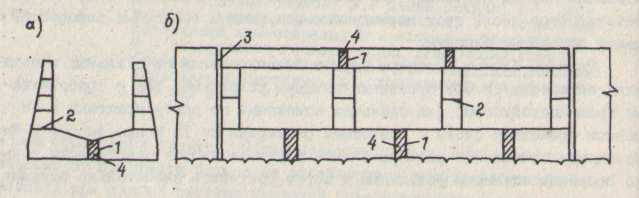

Особенно широко применяется эта система при возведении таких сооружений, как подпорные стены, здания гидроэлектростанций, водосборные сооружения деривационных ГЭС, судоходные шлюзы и др. Применение ее здесь имеет некоторые особенности для внешне статически неопределенных конструкций, например, отсасывающих труб ГЭС, водозаборных сооружений, днищ шлюзов и др. Такие конструкции разбиваются швами на отдельные статически определимые элементы, в которых не возникает усилий при изменении температуры составляющих ее элементов. Между статически определимыми элементами оставляют объемные швы (замыкающие блоки), которые омоноличиваются (бетонируются) после достижения бетоном омоноличиваемых конструкций температур, назначенных в проекте, из условий получения наименьших температурных напряжений в статически неопределимой системе (рис. 15.4).

Рис. 15.4. Схема разрезки с применением замыкающих блоков; а – камер шлюзов; б – рамных конструкций ГЭС, водоприемников

1 – вертикальные межблочные швы; 2 – горизонтальные межблочные строительные швы; 3 – постоянные температурно-осадочные швы; 4 – замыкающие блоки

Соответственно обусловливают и порядок возведения таких сооружений: вначале возводят статически определимые элементы, затем производят омоноличивание швов, после чего система становится статически неопределимой, реагирующей на изменение температуры в любом элементе. Устройство объемных замыкающих блоков является основным методом омоноличивания строительных швов при возведении таких конструкций. В статически определимых конструкциях таких сооружений обычно применяют рассмотренную выше систему разбивки вперевязку. Размер и расположение швов определяют условиями производства работ и конструктивными особенностями каждого элемента. Во всех случаях следует стремиться к возможно большей высоте блоков бетонирования, особенно в стенах и бычках. Часто высота блоков бетонирования определяется размерами отдельных армоконструкций или армопанелей, служащих опалубкой блока, и достигает 9–12 и более метров.

Решение вопросов трещиностойкости блоков бетонирования зависит от наличия или отсутствия арматуры в конструкциях, В случае армированной конструкции, к которой не предъявляется требование трещиностойкости, специальных мер для обеспечения ее трещиностойкости можно не принимать, ограничиваясь лишь выполнением требований допустимого раскрытия трещин. В неармированных конструкциях или в армированных, к которым предъявляется требование трещиностойкости, необходимо предусматривать соответствующие меры, обеспечивающие их монолитность к моменту ввода в эксплуатацию.