- •Телешев в.И., Ватин н.И., Марчук а.Н…. Производство гидротехнических работ

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы Под общей редакцией проф., д.Т.Н. Телешева в.И.

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Введение к учебнику «Производство гидротехнических работ»

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Предисловие к I части учебника

- •Раздел I. Общие вопросы строительства

- •Глава 1. Общая схема возведения речных гидротехнических сооружений

- •1.1. Особенности гидротехнического строительства

- •1.2. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.3. Этапы возведения сооружений и пропуска строительных расходов

- •1.4. Особенности этапов возведения гидроузла и пропуска строительных расходов при различных компоновках основных сооружений

- •2.1. Возведение перемычек

- •2.2. Осушение котлованов

- •2.3. Перекрытие русла реки

- •Глава 3. Проекты организации строительства и проекты производства работ

- •3.1. Проекты организации строительства

- •3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

- •3.4. Проекты производства работ

- •3.4. Автоматизация разработки пос и ппр

- •Глава 4. Строительный транспорт и дороги

- •4.1. Общие положения по выбору типа транспорта

- •4.2. Автомобильный транспорт

- •4.3. Другие виды транспорта

- •Конвейерный транспорт, конвейерные поезда

- •Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт. Подвесные канатные дороги

- •4.4. Строительные дороги

- •Глава 5. Основные положения определения производительности строительных машин

- •5.1. Категории производительности строительных машин

- •5.2. Определение годового режима работы строительных машин

- •5.3. Определение необходимой общей производительности и числа строительных машин

- •Раздел II. Производство земляных работ

- •Глава 6. Общие вопросы производства земляных работ

- •6.1. Виды земляных работ и сооружений

- •6.2. Строительные свойства грунтов

- •6.3 Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

- •6.4. Баланс грунтовых масс

- •Глава 7. Технология производства земляных работ экскаваторами

- •7.1. Виды одноковшовых экскаваторов (о. Э.) и их рабочее оборудование

- •7.2. Технология производства земляных работ экскаваторами – прямая лопата

- •7.3. Технология производства работ экскаваторами «обратная лопата»

- •7.4. Технология производства работ экскаваторами – драглайн

- •7.5.Технология производства работ экскаватором - грейфером

- •7. 6. Производительность экскаваторов

- •Глава 8. Производства земляных работ землеройно-транспортными машинами

- •8.1. Виды землеройно-транспортных машин

- •8.2. Технология производства земляных работ скреперами

- •8.3. Технология производства земляных работ бульдозерами

- •8.4. Производства земляных работ грейдерами

- •8.5. Производства земляных работ подъемно-транспортными машинами (погрузчиками)

- •Глава 9. Возведение качественных насыпей

- •9.1 Качественные насыпи и состав технологических процессов

- •9.2 Сущность уплотнения и влияние различных факторов

- •Способы уплотнения грунтов

- •9.4 Особенности возведения неоднородных качественных насыпей

- •9.5. Определение производительности грунтоуплотняющих машин и параметров потока

- •Глава 10. Возведение земляных и каменно-набросных плотин с противофильтрационными элементами из негрунтовых материалов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Плотины с противофильтрационными элементами из асфальтобетона

- •10.3. Плотины с железобетонными экранами

- •10.4. Плотины с металлическими противофильтрационными элементами

- •10.5. Плотины с противофильтрационными элементами из геосинтетических материалов

- •10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

- •10.7. Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

- •Глава 11. Производство земляных работ в зимний период

- •11.1. Особенности земляных работ зимой

- •11. 2. Разработка мерзлых грунтов

- •11.3. Оттаивание грунтов

- •11.4. Устройство качественных насыпей в зимний период

- •Глава 12. Производство работ средствами гидромеханизации

- •12.1. Сущность гидромеханизации и условия ее применения

- •12.2. Разработка грунтов гидромониторами

- •12.3. Разработка грунта земснарядами

- •12.4. Гидравлический транспорт грунта

- •12.5. Намыв земляных сооружений

- •Раздел III. Производство бетонных работ

- •Глава 13. Бетон гидротехнических сооружений и требования, предъявляемые к нему

- •13.1. Общая классификация бетонов

- •Требования к бетонам гидротехнических сооружений

- •13.3. Зональное расположение марок бетона

- •Глава 14. Теоретические основы определения требований к технологии бетонных работ

- •14.1. Температурный режим блоков бетонирования

- •14.2. Термонапряженное состояние блоков. Причины трещинообразования

- •14.3. Определение допустимых температурных перепадов

- •14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

- •14.5. Приближенный метод определения величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости

- •14.6. Принципиальные направления конструктивных и технологических мероприятий по обеспечению трещиностойкости и монолитности бетонных гидротехнических сооружений

- •14.7. Расчетное обоснование дополнительных мероприятий по регулированию температурного режима в блоках бетонирования в зимний период

- •Глава 15. Разрезка сооружений на блоки бетонирования

- •15.1. Основные причины разрезки сооружений постоянными и временными швами

- •15.2. Основные принципы разрезки сооружений на блоки бетонирования

- •15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

- •15.4. Столбчатая система разрезки

- •15.5. Секционная система разрезки длинными блоками

- •15.6. Смешанные системы разрезки

- •Глава 16. Омоноличивание временных швов бетонных плотин

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Омоноличивание швов с помощью цементации

- •16.3. Омоноличивание с помощью объемных замыкающих блоков

- •Глава 17. Вспомогательные работы

- •17.1. Заготовка заполнителей

- •17.2. Арматурные работы

- •17.3. Опалубочные работы

- •Глава 18. Приготовление бетонной смеси

- •18.1 Требования к бетонной смеси

- •18.2. Технологические схемы бетонных заводов и их оборудование

- •18.З. Определение производительности бетоносмесителей и бетонных заводов

- •Глава 19. Бетонное хозяйство

- •19.1 Состав бетонного хозяйства и определение мощности бетонного завода

- •19.2. Склады заполнителей

- •19.3.Склады цемента

- •19.4. Установки для регулирования температуры составляющих бетонной смеси

- •19.5. Прочие установки и сооружения

- •Глава 20. Транспортирование бетонной смеси

- •20.I. Выбор транспортной схемы бетонных работ

- •20.2. Выбор типа горизонтального транспорта

- •20.3. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования

- •20.3. Выбор кранов

- •20.5. Определение производительности кранов

- •20.6. Определение комплексной производительности кранов

- •Глава 21. Подготовка блоков к бетонированию. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •21.1. Состав мероприятий по подготовке блоков к бетонированию

- •21.2. Подготовка оснований блоков

- •21.3. Уплотнение бетонной смеси

- •21.4. Технологические схемы (способы) укладки бетонной смеси в блоки бетонирования

- •Глава 22. Особенности производства бетонных работ в зимнее время

- •22.1. Дополнительные требования

- •22.2. Подготовка блоков к бетонированию

- •22.3. Приготовление и транспорт бетонной смеси

- •22.4. Укладка бетонной смеси

- •Глава 23. Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ

- •23.1. Основные требования и мероприятия по уходу за бетоном

- •23.2. Контроль качества бетона и бетонных работ

- •Глава 24. Специальные виды бетонных работ

- •24А. Производство сборного железобетона

- •24А.1. Назначение и типы сборных элементов и конструкций

- •24А.2. Производство сборного железобетона

- •24А.3. Транспорт и монтаж сборных элементов

- •Глава 24б. Подводное бетонирование

- •24Б.1. Подводное бетонирование и требования к нему

- •24Б.2. Способы подводного бетонирования

- •Глава 25. Совершенствование технологии бетонных работ при возведении высоких бетонных плотин.

- •25.1. Особенности возведения высоких бетонных плотин и совершенствование технологий их бетонирования

- •25.2 Добавки для бетонов и их эффективность

- •25.3 Применение литых бетонов в гидротехническом строительстве

- •Опыт применение литого бетона на строительстве Бурейской гэс

- •Глава 26. Особенности возведения бетонных сооружений из укатанного бетона

- •Тенденции совершенствования технологии строительства бетонных плотин из укатанного бетона

- •1. Общая

- •2. К разделу і

- •3. К разделу іі

- •4. К разделу ііі

- •Дополнительная литература по Главе 10

- •Дополнительная литература по Главе 24

- •В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

- •Расчет высоты забоя экскаватора типа

- •Объем захваченного ковшом грунта

14.3. Определение допустимых температурных перепадов

В соответствии с 14.2 при решении задачи предотвращения трещинообразования в блоке прежде всего следует определить допустимые перепады температур для конкретных условий и технологию, которая бы обеспечила выполнение этого условия.

Обычно

задачу решают таким образом. Для заданных

конкретных условий бетонирования

блока (состав бетона, температура

бетонной смеси, условия тепловыделения

и теплоотдачи из блока и т.д.) рассчитывают

изменение температурного поля в блоке

во времени. Далее по детальным формулам

семейства (14.1) определяют температурные

напряжения. При этом продолжительность

времени, за которое определяют

температурные напряжения, делят на ряд

интервалов и для каждого интервала

определяют приращения напряжений с

учетом конкретного измерения температуры

бетона, модуля упругости

![]() во времени и всех других характеристик

бетона и коэффициентов, входящих в

формулы.

во времени и всех других характеристик

бетона и коэффициентов, входящих в

формулы.

Для блоков, расположенных на "жестком основании", приращение вынужденных напряжений составит:

а)

при полном "защемлении":

![]() ;

;

б)

при "неполном защемлении":

![]() .

.

Задаваясь различными мероприятиями по регулированию температурного режима в блоке и, как следствие, изменяя температурное поле и приращение, определяют суммарные напряжения при различных наборах мероприятий и выбирают тот вариант, при котором суммарные напряжения не превосходят допустимых:

![]() .

.

Указанные подробные расчеты термонапряженного состояния блоков достаточно трудоемки и их выполняют обычно с помощью программ на ЭВМ. То же касается расчетов температурных полей в блоках бетонирования. Однако практика проектирования выработала и более простые, приближенные методы решения практических задач, возникающих при определении требований к температурному режиму блоков и назначении различных мероприятий по их обеспечению, которые дают приемлемые для предварительных прогнозов результаты. Один из этих методов изложен ниже.

Основным

допущением в этом методе является

принятие осредненных значений величин

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() для всего интервала времени. Тогда

для всего интервала времени. Тогда

![]() .

.

Приняв

,

получим:

![]() .

.

В

предельном случае:

![]() ,

,

откуда допустимый температурный перепад средних температур в блоке

![]() ,

(14.6)

,

(14.6)

а допустимый перепад максимальных температур в блоке

![]() ,

(14.7)

,

(14.7)

где

![]() – переходный коэффициент от средней

температуры в блоке в период экзотермии

к максимальной. Этот коэффициент зависит

от условий теплообмена блока с окружающей

средой и определяется по результатам

расчета температурного поля в блоке

или для предварительных расчетов – по

аналогам.

– переходный коэффициент от средней

температуры в блоке в период экзотермии

к максимальной. Этот коэффициент зависит

от условий теплообмена блока с окружающей

средой и определяется по результатам

расчета температурного поля в блоке

или для предварительных расчетов – по

аналогам.

14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

Для того чтобы выявить эти факторы, рассмотрим последовательно все члены, входящие в формулы (14.2) – (14.6).

Предельная

растяжимость бетона

![]() определяется

лабораторными исследованиями при

подборе состава бетона. При быстром

приложении внешней силы предельная

растяжимость бетона меняется в пределах

от

определяется

лабораторными исследованиями при

подборе состава бетона. При быстром

приложении внешней силы предельная

растяжимость бетона меняется в пределах

от

![]() до

до

![]() в зависимости от состава и марки бетона.

в зависимости от состава и марки бетона.

Нормативными документами рекомендованы следующие средние значения предельной растяжимости бетона:

Марка

бетона

![]()

![]()

![]()

Предельная

растяжимость

![]()

![]()

![]()

В

то же время опытами установлено, что

предельная растяжимость несколько

увеличивается, если нагрузка возрастает

медленно, как это обычно имеет место

при температурных воздействиях. Как и

прочность бетона и модуль упругости

бетона, предельная растяжимость

изменяется с возрастом бетона. Рост

предельной растяжимости

,

происходит несколько медленнее, чем

рост модуля упругости

,

и быстрее, чем рост прочности

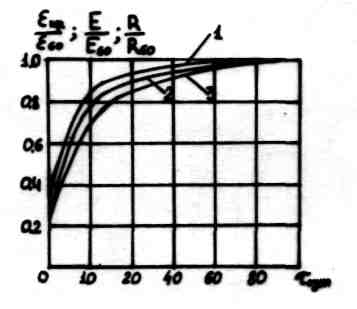

![]() (рис. 14.4).

(рис. 14.4).

Рис. 14.4. Зависимость механических характеристик бетона от возраста

I – изменение модуля упругости;

2 – изменение предельной растяжимости; 3 – изменение прочности бетона

Опытами установлена также зависимость предельной растяжимости бетона от градиента напряжений в нем. Это особенно важно учитывать при расчете термонапряженного состояния блоков, так как температурные напряжения часто характеризуются высокими градиентами. При наличии значительного градиента температурных напряжений предельная растяжимость бетона при расчете его трещиностойкости может быть принята в 1,5 – 2 раза больше, чем соответствующая величина, определенная при одноосном растяжении.

Из других факторов, влияющих на фактическую предельную растяжимость в блоке, существенное влияние оказывают состав бетона и его однородность. Чем выше однородность бетонной смеси, тем при прочих равных условиях выше предельная растяжимость. Однородность бетонной смеси можно повысить целым рядом технологических мероприятий: применением большего количества фракций как крупного, так и мелкого заполнителя, обеспечением тщательного перемешивания бетонной смеси, обеспечением условий нерасслаиваемости бетонной смеси при транспортировании и укладке и др.

Таким

образом, εпр =

φ(M,

![]() ,

состава, однородности, возраста бетонной

смеси), (14.8)

,

состава, однородности, возраста бетонной

смеси), (14.8)

Коэффициент

линейного расширения

![]() изменяется в зависимости от состава

бетона и колеблется в пределах

изменяется в зависимости от состава

бетона и колеблется в пределах

![]() .

При выдерживании высокой однородности

состава бетона и положительной

температуры коэффициент линейного

расширения относительно стабилен.

Однако он существенно возрастает

после замерзания бетона. Так, при

температуре (– 5… – 20)°С значение

коэффициента линейного расширения

увеличивается на 40 – 50%, а при дальнейшем

понижении температуры снижается. При

этом он все же на 20% выше, чем для талого

бетона. В целом

=φ

(состава бетонной смеси, однородности,

и температуры бетона).

(14.9)

.

При выдерживании высокой однородности

состава бетона и положительной

температуры коэффициент линейного

расширения относительно стабилен.

Однако он существенно возрастает

после замерзания бетона. Так, при

температуре (– 5… – 20)°С значение

коэффициента линейного расширения

увеличивается на 40 – 50%, а при дальнейшем

понижении температуры снижается. При

этом он все же на 20% выше, чем для талого

бетона. В целом

=φ

(состава бетонной смеси, однородности,

и температуры бетона).

(14.9)

Коэффициент

релаксации Кр

является следствием ползучести бетона.

Под коэффициентом релаксации Кр

понимают степень изменения напряжения

за время

![]() ,

считая от момента приложения нагрузки

при условии, что относительная деформация

за это время остается постоянной. Это

явление характеризуется кривой релаксации

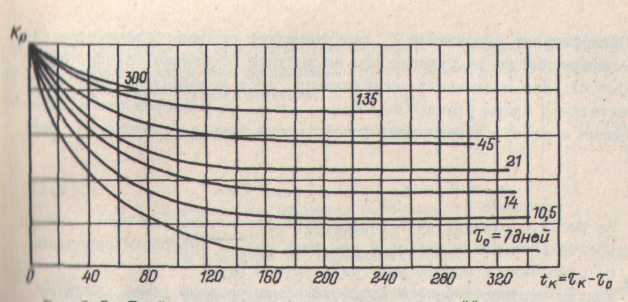

напряжений изображенной на рис. 14.5,

причем изменение различно для бетона

разных возрастов. Таким образом,

функционально коэффициент релаксации

,

считая от момента приложения нагрузки

при условии, что относительная деформация

за это время остается постоянной. Это

явление характеризуется кривой релаксации

напряжений изображенной на рис. 14.5,

причем изменение различно для бетона

разных возрастов. Таким образом,

функционально коэффициент релаксации

![]() ,

(14.10)

,

(14.10)

где:

![]() – возраст бетона в момент начала

охлаждения бетонной кладки;

– возраст бетона в момент начала

охлаждения бетонной кладки;

![]() – возраст бетона к моменту остывания

бетонной кладки до средней эксплуатационной

температуры (до температуры омоноличивания);

– возраст бетона к моменту остывания

бетонной кладки до средней эксплуатационной

температуры (до температуры омоноличивания);

![]() – продолжительность остывания блока.

– продолжительность остывания блока.

Рис.14.5.

График для определения значений

коэффициентов релаксации (затухания)

температурных напряжений

– возраст бетона к началу интенсивного

охлаждения бетонной кладки;

– возраст бетона к моменту охлаждения

бетонной кладки до температуры

омоноличивания строительных швов;

![]() – продолжительность охлаждения.

– продолжительность охлаждения.

Коэффициент

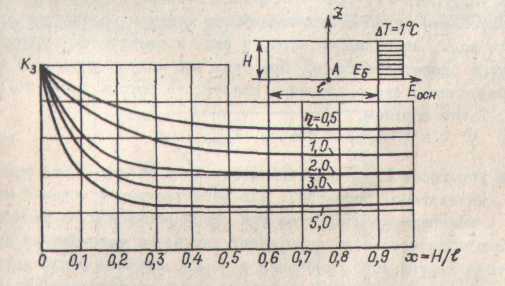

защемления Кз

характеризует степень ограничения

свободы деформаций из-за укладки его

на жесткое основание (скалу, старый

бетон). Как показывают исследования,

этот коэффициент зависит от относительной

длины блока

![]() ,

т.е. от размеров блока бетонирования и

от отношения модулей деформации бетона

и основания (рис. 14.6)

,

т.е. от размеров блока бетонирования и

от отношения модулей деформации бетона

и основания (рис. 14.6)

Кз=φ![]() ,

(14.11)

,

(14.11)

Рис. 14.6. График для определения коэффициента защемления в нижней точке А

прискального

блока при равномерном остывании –

нагреве:

![]()

Из рис. 14.6 следует, что коэффициент защемления тем выше, чем выше относительная длина блоков и чем выше модуль упругости основания Eосн по отношению к модулю упругости бетона Eбет.

Модуль упругости бетона Ебет, как было сказано ранее, зависит от возраста бетона. В возрасте 7-10 сут. модуль упругости составляет 0,6 - 0,7 от годичного а в возрасте 3-4 сут. он еще меньше. В зрелом возрасте модуль упругости гидротехнического бетона составляет 200 000 – 400 000 кг/см². Средние значения его зависят от марки бетона:

Марка бетона MI00 М200 М250 М300 М400

Модуль упругости 1,7·105 2,4·105 2.65·I05 2,9·105 3,3·I05

При замерзании бетон становится более жестким вследствие превращения части воды, заполняющей поры, в лед, и ожесточения структурных связей внутри цементного камня. При этом его модуль упругости возрастает по сравнению с его значениями для талого бетона примерно в полтора раза. Таким образом,

Eбет = φ (М, возраст бетона, Tбет). (14.12)

Модуль упругости Eосн существенно зависит от категории основания (скальное, нескальное, бетонное). Для естественных оснований модуль упругости к моменту строительства уже сформировался и не зависит о времени. Это обстоятельство определяет изменение соотношения характеристик бетона и скального основания в первые моменты после укладки бетона. Если вначале скальное основание может рассматриваться как достаточно жесткое относительно бетона, то в возрасте месяца и более картина меняется и жесткость бетона становится равной жесткости основания или больше ее. В зависимости от трещиноватости скальных оснований модуль их деформации изменяется в пределах З·104 – З·105кг/см², а средние значения колеблются для малотрещиноватой скалы в пределах (180-300)·103 кг/см², для скалы средней трещиноватости в пределах (100-180)·103 кг/см², а для сильнотрещиноватой скалы – (30-100)·103 кг/см². Модуль деформации нескальных грунтов изменяется в пределах (0,6-6,0)·103 кг/см². Таким образом,

Eосн = φ (категорий пород, их трещиноватости). (14.13)