- •Телешев в.И., Ватин н.И., Марчук а.Н…. Производство гидротехнических работ

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы Под общей редакцией проф., д.Т.Н. Телешева в.И.

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Введение к учебнику «Производство гидротехнических работ»

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Предисловие к I части учебника

- •Раздел I. Общие вопросы строительства

- •Глава 1. Общая схема возведения речных гидротехнических сооружений

- •1.1. Особенности гидротехнического строительства

- •1.2. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.3. Этапы возведения сооружений и пропуска строительных расходов

- •1.4. Особенности этапов возведения гидроузла и пропуска строительных расходов при различных компоновках основных сооружений

- •2.1. Возведение перемычек

- •2.2. Осушение котлованов

- •2.3. Перекрытие русла реки

- •Глава 3. Проекты организации строительства и проекты производства работ

- •3.1. Проекты организации строительства

- •3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

- •3.4. Проекты производства работ

- •3.4. Автоматизация разработки пос и ппр

- •Глава 4. Строительный транспорт и дороги

- •4.1. Общие положения по выбору типа транспорта

- •4.2. Автомобильный транспорт

- •4.3. Другие виды транспорта

- •Конвейерный транспорт, конвейерные поезда

- •Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт. Подвесные канатные дороги

- •4.4. Строительные дороги

- •Глава 5. Основные положения определения производительности строительных машин

- •5.1. Категории производительности строительных машин

- •5.2. Определение годового режима работы строительных машин

- •5.3. Определение необходимой общей производительности и числа строительных машин

- •Раздел II. Производство земляных работ

- •Глава 6. Общие вопросы производства земляных работ

- •6.1. Виды земляных работ и сооружений

- •6.2. Строительные свойства грунтов

- •6.3 Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

- •6.4. Баланс грунтовых масс

- •Глава 7. Технология производства земляных работ экскаваторами

- •7.1. Виды одноковшовых экскаваторов (о. Э.) и их рабочее оборудование

- •7.2. Технология производства земляных работ экскаваторами – прямая лопата

- •7.3. Технология производства работ экскаваторами «обратная лопата»

- •7.4. Технология производства работ экскаваторами – драглайн

- •7.5.Технология производства работ экскаватором - грейфером

- •7. 6. Производительность экскаваторов

- •Глава 8. Производства земляных работ землеройно-транспортными машинами

- •8.1. Виды землеройно-транспортных машин

- •8.2. Технология производства земляных работ скреперами

- •8.3. Технология производства земляных работ бульдозерами

- •8.4. Производства земляных работ грейдерами

- •8.5. Производства земляных работ подъемно-транспортными машинами (погрузчиками)

- •Глава 9. Возведение качественных насыпей

- •9.1 Качественные насыпи и состав технологических процессов

- •9.2 Сущность уплотнения и влияние различных факторов

- •Способы уплотнения грунтов

- •9.4 Особенности возведения неоднородных качественных насыпей

- •9.5. Определение производительности грунтоуплотняющих машин и параметров потока

- •Глава 10. Возведение земляных и каменно-набросных плотин с противофильтрационными элементами из негрунтовых материалов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Плотины с противофильтрационными элементами из асфальтобетона

- •10.3. Плотины с железобетонными экранами

- •10.4. Плотины с металлическими противофильтрационными элементами

- •10.5. Плотины с противофильтрационными элементами из геосинтетических материалов

- •10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

- •10.7. Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

- •Глава 11. Производство земляных работ в зимний период

- •11.1. Особенности земляных работ зимой

- •11. 2. Разработка мерзлых грунтов

- •11.3. Оттаивание грунтов

- •11.4. Устройство качественных насыпей в зимний период

- •Глава 12. Производство работ средствами гидромеханизации

- •12.1. Сущность гидромеханизации и условия ее применения

- •12.2. Разработка грунтов гидромониторами

- •12.3. Разработка грунта земснарядами

- •12.4. Гидравлический транспорт грунта

- •12.5. Намыв земляных сооружений

- •Раздел III. Производство бетонных работ

- •Глава 13. Бетон гидротехнических сооружений и требования, предъявляемые к нему

- •13.1. Общая классификация бетонов

- •Требования к бетонам гидротехнических сооружений

- •13.3. Зональное расположение марок бетона

- •Глава 14. Теоретические основы определения требований к технологии бетонных работ

- •14.1. Температурный режим блоков бетонирования

- •14.2. Термонапряженное состояние блоков. Причины трещинообразования

- •14.3. Определение допустимых температурных перепадов

- •14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

- •14.5. Приближенный метод определения величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости

- •14.6. Принципиальные направления конструктивных и технологических мероприятий по обеспечению трещиностойкости и монолитности бетонных гидротехнических сооружений

- •14.7. Расчетное обоснование дополнительных мероприятий по регулированию температурного режима в блоках бетонирования в зимний период

- •Глава 15. Разрезка сооружений на блоки бетонирования

- •15.1. Основные причины разрезки сооружений постоянными и временными швами

- •15.2. Основные принципы разрезки сооружений на блоки бетонирования

- •15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

- •15.4. Столбчатая система разрезки

- •15.5. Секционная система разрезки длинными блоками

- •15.6. Смешанные системы разрезки

- •Глава 16. Омоноличивание временных швов бетонных плотин

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Омоноличивание швов с помощью цементации

- •16.3. Омоноличивание с помощью объемных замыкающих блоков

- •Глава 17. Вспомогательные работы

- •17.1. Заготовка заполнителей

- •17.2. Арматурные работы

- •17.3. Опалубочные работы

- •Глава 18. Приготовление бетонной смеси

- •18.1 Требования к бетонной смеси

- •18.2. Технологические схемы бетонных заводов и их оборудование

- •18.З. Определение производительности бетоносмесителей и бетонных заводов

- •Глава 19. Бетонное хозяйство

- •19.1 Состав бетонного хозяйства и определение мощности бетонного завода

- •19.2. Склады заполнителей

- •19.3.Склады цемента

- •19.4. Установки для регулирования температуры составляющих бетонной смеси

- •19.5. Прочие установки и сооружения

- •Глава 20. Транспортирование бетонной смеси

- •20.I. Выбор транспортной схемы бетонных работ

- •20.2. Выбор типа горизонтального транспорта

- •20.3. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования

- •20.3. Выбор кранов

- •20.5. Определение производительности кранов

- •20.6. Определение комплексной производительности кранов

- •Глава 21. Подготовка блоков к бетонированию. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •21.1. Состав мероприятий по подготовке блоков к бетонированию

- •21.2. Подготовка оснований блоков

- •21.3. Уплотнение бетонной смеси

- •21.4. Технологические схемы (способы) укладки бетонной смеси в блоки бетонирования

- •Глава 22. Особенности производства бетонных работ в зимнее время

- •22.1. Дополнительные требования

- •22.2. Подготовка блоков к бетонированию

- •22.3. Приготовление и транспорт бетонной смеси

- •22.4. Укладка бетонной смеси

- •Глава 23. Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ

- •23.1. Основные требования и мероприятия по уходу за бетоном

- •23.2. Контроль качества бетона и бетонных работ

- •Глава 24. Специальные виды бетонных работ

- •24А. Производство сборного железобетона

- •24А.1. Назначение и типы сборных элементов и конструкций

- •24А.2. Производство сборного железобетона

- •24А.3. Транспорт и монтаж сборных элементов

- •Глава 24б. Подводное бетонирование

- •24Б.1. Подводное бетонирование и требования к нему

- •24Б.2. Способы подводного бетонирования

- •Глава 25. Совершенствование технологии бетонных работ при возведении высоких бетонных плотин.

- •25.1. Особенности возведения высоких бетонных плотин и совершенствование технологий их бетонирования

- •25.2 Добавки для бетонов и их эффективность

- •25.3 Применение литых бетонов в гидротехническом строительстве

- •Опыт применение литого бетона на строительстве Бурейской гэс

- •Глава 26. Особенности возведения бетонных сооружений из укатанного бетона

- •Тенденции совершенствования технологии строительства бетонных плотин из укатанного бетона

- •1. Общая

- •2. К разделу і

- •3. К разделу іі

- •4. К разделу ііі

- •Дополнительная литература по Главе 10

- •Дополнительная литература по Главе 24

- •В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

- •Расчет высоты забоя экскаватора типа

- •Объем захваченного ковшом грунта

12.4. Гидравлический транспорт грунта

Сущность – перемещение (транспортирование) частиц потоком воды с турбулентным режимом движения. Такой режим характерен наличием вертикальных скоростей потока (υверт = 10-20%υгор.). Грунт начинает размываться и транспортироваться при скоростях больше критической средней скорости, при которой начинается осаждение частиц. Критическая скорость является критерием размывающей способности потока. При υ>υкр грунт транспортируется, при υ=υкр начинается осаждение частиц, а при υ<υкр наблюдается осаждение частиц и заиление потока. Таким образом, главной задачей расчетов гидравлического транспорта является определение критической скорости и соответствующего уклона.

Различают безнапорный и напорный гидротранспорт.

Безнапорный гидротранспорт – транспортирование поверхностными потоками обеспечивается при υ>υкр и соответствующих уклонах дна потока I>Iкр.

В общем виде критическую скорость можно выразить в виде

![]() ,

,

![]() ; (12.11)

; (12.11)

где

Fr – число Фруда,

![]() - плотности смеси, воды, твердых частиц,

ω – гидравлическая крупность частиц

(скорость равномерного падения частиц

в спокойной воде), зависящая от крупности

частиц; d – диаметр частиц.

- плотности смеси, воды, твердых частиц,

ω – гидравлическая крупность частиц

(скорость равномерного падения частиц

в спокойной воде), зависящая от крупности

частиц; d – диаметр частиц.

Для

гарантированной транспортировки

скорость должна быть больше υкр:

![]() ,

,

где Кн – коэффициент надежности.

Уклоны дна зависят от скорости и гидравлических характеристик русла.

Для равномерного движения:

![]() ,

,

![]() . (12.12)

. (12.12)

Напорный гидротранспорт – транспортирование по напорным трубам при υ>υкр. Характер распределения скоростей воды, пульпы, концентрации и плотности пульпы по сечению трубы отражен на рис. 12.7.

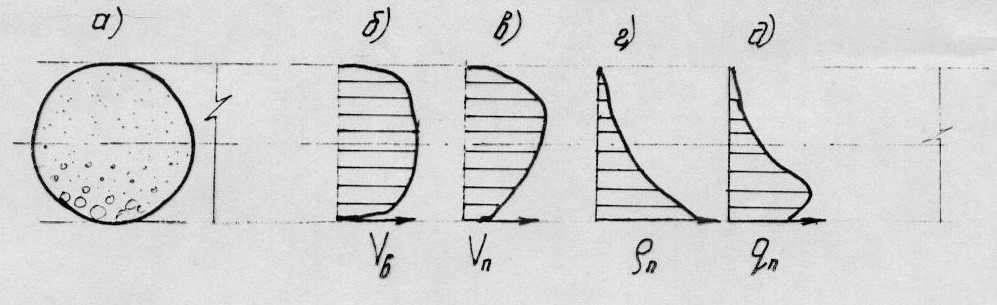

Рис.12.7. Изменение характеристик напорного гидротранспорта по сечению пульпопровода: а) распределение грунтовых частиц в поперечном сечении пульпопровода; б) график скоростей для чистой воды; в) график скоростей для пульпы; г) график распределения плотностей; д) график распределения твердого расхода.

Расчет гидротранспорта сводится к определению гидравлических потерь напора в пульпопроводе и критических скоростей. Существует ряд способов такого расчета. Наиболее распространен способ, принятый в гидроэнергетическом строительстве.

Гидравлический уклон для пульпы рассчитывается по формуле:

![]() ,

(12.13)

,

(12.13)

где

![]() - гидравлический уклон для воды,

определяемые по номограмме, состоящей

из серии кривых для различных диаметров

трубопроводов при различных скоростях

воды;

- гидравлический уклон для воды,

определяемые по номограмме, состоящей

из серии кривых для различных диаметров

трубопроводов при различных скоростях

воды;

![]() - поправка, зависящая от характеристики

пульпы. Она определяется уравнением,

учитывающим крупность грунта, коэффициент

его разнородности, консистенцию пульпы

и отношение критической скорости к

расчетной. Все эти параметры учитываются

по номограммам или формулам.

- поправка, зависящая от характеристики

пульпы. Она определяется уравнением,

учитывающим крупность грунта, коэффициент

его разнородности, консистенцию пульпы

и отношение критической скорости к

расчетной. Все эти параметры учитываются

по номограммам или формулам.

Суммарные потери напора в пульпопроводе должны учитывать все потери по трассе и определяются по формуле:

![]() (12.14)

(12.14)

где

![]() - длина берегового пульпопровода в

метрах с коэффициентом 1,1 на местные

потери напора,

- длина берегового пульпопровода в

метрах с коэффициентом 1,1 на местные

потери напора,

![]() - длина плавучего пульпопровода с

коэффициентом 1,5 на потери в шарнирных

соединениях звеньев, 1,15 – общий

коэффициент запаса,

- геодезическое превышение конца

берегового пульпопровода над уровнем

воды в метрах,

- длина плавучего пульпопровода с

коэффициентом 1,5 на потери в шарнирных

соединениях звеньев, 1,15 – общий

коэффициент запаса,

- геодезическое превышение конца

берегового пульпопровода над уровнем

воды в метрах,

![]() и

и

![]() -

плотности пульпы и воды.

-

плотности пульпы и воды.

Критическая скорость определяется по номограмме или по формуле, учитывающей диаметр трубопровода, консистенцию пульпы и так называемый коэффициент транспортабельности грунта, учитывающий его разнозернистость.

Имеется также иной способ расчета напорного гидротранспорта, который позволяет учитывать любые грунты и зернистые отходы промышленности.

Перекачка пульпы осуществляется по сети водоводов. Конструктивно сеть водоводов (пульповодов) разделяется на всасывающую и напорную части. Всасывающая часть пульповода соединяет грунтозаборное устройство земснаряда с грунтовым насосом. Напорная часть состоит из плавучих магистральных и распределительных трубопроводов. Плавучий трубопровод укладывается на поплавках из отдельных звеньев труб, соединенных шарнирами.

Расчетный напор должен учитывать все потери на трассе трубопровода:

![]() .

.

При Нр>Нз/с необходима установка промежуточных перекачивающих станций.

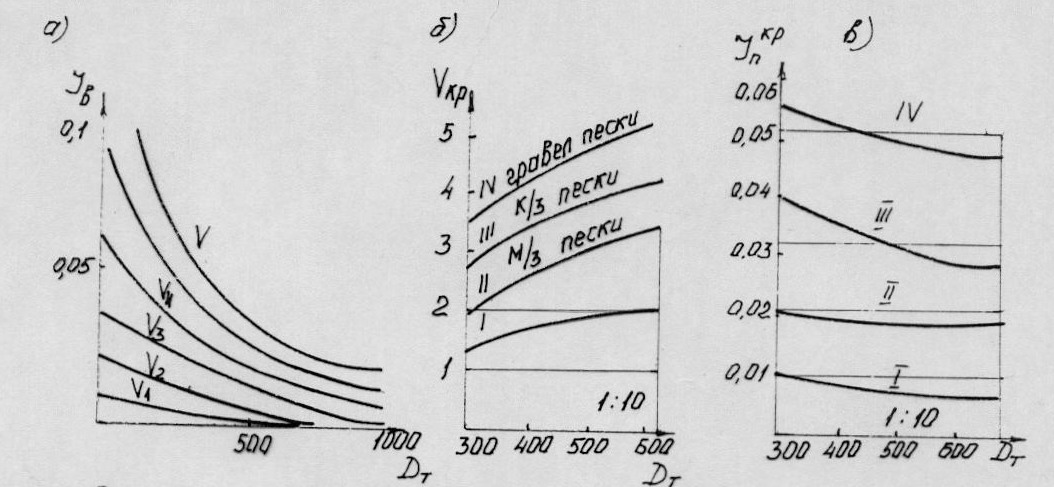

Влияние различных факторов на параметры напорного транспорта представлено на рис. 12.8.

Рис.12.8. Влияние различных факторов на параметры напорного гидротранспорта:

а) влияние диаметра трубопровода DТ и скоростей V на потери напора при чистой воде;

б) влияние диаметра пульповода DТ и типа грунта на величину критической скорости Vкр;

в)

влияние диаметра пульповода DТ

и типа грунта на удельные потери напора

![]() .

.