- •Телешев в.И., Ватин н.И., Марчук а.Н…. Производство гидротехнических работ

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы Под общей редакцией проф., д.Т.Н. Телешева в.И.

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Введение к учебнику «Производство гидротехнических работ»

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Предисловие к I части учебника

- •Раздел I. Общие вопросы строительства

- •Глава 1. Общая схема возведения речных гидротехнических сооружений

- •1.1. Особенности гидротехнического строительства

- •1.2. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.3. Этапы возведения сооружений и пропуска строительных расходов

- •1.4. Особенности этапов возведения гидроузла и пропуска строительных расходов при различных компоновках основных сооружений

- •2.1. Возведение перемычек

- •2.2. Осушение котлованов

- •2.3. Перекрытие русла реки

- •Глава 3. Проекты организации строительства и проекты производства работ

- •3.1. Проекты организации строительства

- •3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

- •3.4. Проекты производства работ

- •3.4. Автоматизация разработки пос и ппр

- •Глава 4. Строительный транспорт и дороги

- •4.1. Общие положения по выбору типа транспорта

- •4.2. Автомобильный транспорт

- •4.3. Другие виды транспорта

- •Конвейерный транспорт, конвейерные поезда

- •Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт. Подвесные канатные дороги

- •4.4. Строительные дороги

- •Глава 5. Основные положения определения производительности строительных машин

- •5.1. Категории производительности строительных машин

- •5.2. Определение годового режима работы строительных машин

- •5.3. Определение необходимой общей производительности и числа строительных машин

- •Раздел II. Производство земляных работ

- •Глава 6. Общие вопросы производства земляных работ

- •6.1. Виды земляных работ и сооружений

- •6.2. Строительные свойства грунтов

- •6.3 Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

- •6.4. Баланс грунтовых масс

- •Глава 7. Технология производства земляных работ экскаваторами

- •7.1. Виды одноковшовых экскаваторов (о. Э.) и их рабочее оборудование

- •7.2. Технология производства земляных работ экскаваторами – прямая лопата

- •7.3. Технология производства работ экскаваторами «обратная лопата»

- •7.4. Технология производства работ экскаваторами – драглайн

- •7.5.Технология производства работ экскаватором - грейфером

- •7. 6. Производительность экскаваторов

- •Глава 8. Производства земляных работ землеройно-транспортными машинами

- •8.1. Виды землеройно-транспортных машин

- •8.2. Технология производства земляных работ скреперами

- •8.3. Технология производства земляных работ бульдозерами

- •8.4. Производства земляных работ грейдерами

- •8.5. Производства земляных работ подъемно-транспортными машинами (погрузчиками)

- •Глава 9. Возведение качественных насыпей

- •9.1 Качественные насыпи и состав технологических процессов

- •9.2 Сущность уплотнения и влияние различных факторов

- •Способы уплотнения грунтов

- •9.4 Особенности возведения неоднородных качественных насыпей

- •9.5. Определение производительности грунтоуплотняющих машин и параметров потока

- •Глава 10. Возведение земляных и каменно-набросных плотин с противофильтрационными элементами из негрунтовых материалов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Плотины с противофильтрационными элементами из асфальтобетона

- •10.3. Плотины с железобетонными экранами

- •10.4. Плотины с металлическими противофильтрационными элементами

- •10.5. Плотины с противофильтрационными элементами из геосинтетических материалов

- •10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

- •10.7. Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

- •Глава 11. Производство земляных работ в зимний период

- •11.1. Особенности земляных работ зимой

- •11. 2. Разработка мерзлых грунтов

- •11.3. Оттаивание грунтов

- •11.4. Устройство качественных насыпей в зимний период

- •Глава 12. Производство работ средствами гидромеханизации

- •12.1. Сущность гидромеханизации и условия ее применения

- •12.2. Разработка грунтов гидромониторами

- •12.3. Разработка грунта земснарядами

- •12.4. Гидравлический транспорт грунта

- •12.5. Намыв земляных сооружений

- •Раздел III. Производство бетонных работ

- •Глава 13. Бетон гидротехнических сооружений и требования, предъявляемые к нему

- •13.1. Общая классификация бетонов

- •Требования к бетонам гидротехнических сооружений

- •13.3. Зональное расположение марок бетона

- •Глава 14. Теоретические основы определения требований к технологии бетонных работ

- •14.1. Температурный режим блоков бетонирования

- •14.2. Термонапряженное состояние блоков. Причины трещинообразования

- •14.3. Определение допустимых температурных перепадов

- •14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

- •14.5. Приближенный метод определения величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости

- •14.6. Принципиальные направления конструктивных и технологических мероприятий по обеспечению трещиностойкости и монолитности бетонных гидротехнических сооружений

- •14.7. Расчетное обоснование дополнительных мероприятий по регулированию температурного режима в блоках бетонирования в зимний период

- •Глава 15. Разрезка сооружений на блоки бетонирования

- •15.1. Основные причины разрезки сооружений постоянными и временными швами

- •15.2. Основные принципы разрезки сооружений на блоки бетонирования

- •15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

- •15.4. Столбчатая система разрезки

- •15.5. Секционная система разрезки длинными блоками

- •15.6. Смешанные системы разрезки

- •Глава 16. Омоноличивание временных швов бетонных плотин

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Омоноличивание швов с помощью цементации

- •16.3. Омоноличивание с помощью объемных замыкающих блоков

- •Глава 17. Вспомогательные работы

- •17.1. Заготовка заполнителей

- •17.2. Арматурные работы

- •17.3. Опалубочные работы

- •Глава 18. Приготовление бетонной смеси

- •18.1 Требования к бетонной смеси

- •18.2. Технологические схемы бетонных заводов и их оборудование

- •18.З. Определение производительности бетоносмесителей и бетонных заводов

- •Глава 19. Бетонное хозяйство

- •19.1 Состав бетонного хозяйства и определение мощности бетонного завода

- •19.2. Склады заполнителей

- •19.3.Склады цемента

- •19.4. Установки для регулирования температуры составляющих бетонной смеси

- •19.5. Прочие установки и сооружения

- •Глава 20. Транспортирование бетонной смеси

- •20.I. Выбор транспортной схемы бетонных работ

- •20.2. Выбор типа горизонтального транспорта

- •20.3. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования

- •20.3. Выбор кранов

- •20.5. Определение производительности кранов

- •20.6. Определение комплексной производительности кранов

- •Глава 21. Подготовка блоков к бетонированию. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •21.1. Состав мероприятий по подготовке блоков к бетонированию

- •21.2. Подготовка оснований блоков

- •21.3. Уплотнение бетонной смеси

- •21.4. Технологические схемы (способы) укладки бетонной смеси в блоки бетонирования

- •Глава 22. Особенности производства бетонных работ в зимнее время

- •22.1. Дополнительные требования

- •22.2. Подготовка блоков к бетонированию

- •22.3. Приготовление и транспорт бетонной смеси

- •22.4. Укладка бетонной смеси

- •Глава 23. Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ

- •23.1. Основные требования и мероприятия по уходу за бетоном

- •23.2. Контроль качества бетона и бетонных работ

- •Глава 24. Специальные виды бетонных работ

- •24А. Производство сборного железобетона

- •24А.1. Назначение и типы сборных элементов и конструкций

- •24А.2. Производство сборного железобетона

- •24А.3. Транспорт и монтаж сборных элементов

- •Глава 24б. Подводное бетонирование

- •24Б.1. Подводное бетонирование и требования к нему

- •24Б.2. Способы подводного бетонирования

- •Глава 25. Совершенствование технологии бетонных работ при возведении высоких бетонных плотин.

- •25.1. Особенности возведения высоких бетонных плотин и совершенствование технологий их бетонирования

- •25.2 Добавки для бетонов и их эффективность

- •25.3 Применение литых бетонов в гидротехническом строительстве

- •Опыт применение литого бетона на строительстве Бурейской гэс

- •Глава 26. Особенности возведения бетонных сооружений из укатанного бетона

- •Тенденции совершенствования технологии строительства бетонных плотин из укатанного бетона

- •1. Общая

- •2. К разделу і

- •3. К разделу іі

- •4. К разделу ііі

- •Дополнительная литература по Главе 10

- •Дополнительная литература по Главе 24

- •В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

- •Расчет высоты забоя экскаватора типа

- •Объем захваченного ковшом грунта

10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

При строительстве в северной климатической зоне с вечно-мерзлотными основаниями применяется два принципа строительства плотин (и других сооружений) основаниях – с сохранением мерзлого состояния грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружения или в оттаянном состоянии. При этом, различают плотины мерзлого типа и плотины комбинированного типа.

Плотина мерзлого типа - плотина, противофильтрационный элемент которой и его основание находятся в мерзлом состоянии, обеспечивая ее водонепроницаемость в течение всего периода эксплуатации.

Плотина талого типа - плотина, противофильтрационный элемент которой находится в талом или в частично мерзлом состоянии в течение всего периода эксплуатации.

Плотина комбинированного типа - плотина, в различных частях тела и основания которой в процессе эксплуатации обеспечивается заданное сочетание фрагментов плотин мерзлого и талого типа, например, талого типа - в русловой части плотины на подрусловой таликовои зоне и мерзлого типа - на береговых многолетнемерзлых грунтах.

Плотины мерзлого типа принципиально включают те же элементы, что и обычные плотины с грунтовыми противофильтрационными элементами, но вместо талого грунтового ядра применяется промороженное грунтовое ядро, с поддержанием ею в промороженном состоянии в течение всего периода эксплуатации. Такой противофильтрационный элемент создается замораживанием влаги, содержащейся в грунте до его твердомерзлого состояния. Целесообразность такого решения возникает в случае наличия в бортах и основании зон вечной мерзлоты и отсутствии в районе строительства необходимых качественных материалов для устройства обычных грунтовых противофильтрационных устройств по талому варианту. Распространению таких решений способствует стремление использовать природный холод в северной строительной зоне. Для создания таких завес применяются специальные устройства и технология, обеспечивающие их строительство и эксплуатацию в нужном температурном режиме.

Для активного управления температурным режимом грунтов в системе «плотина-основание» применяются специальные сезонно-действующие охлаждающие устройства (СОУ) различного типа.

В гидротехническом строительстве нашли применение следующие четыре типа СОУ:

Воздушные с вынужденной конвекцией (циркуляцией) воздуха (ВВК СОУ);

Жидкостные с естественной конвекцией хладоносителя-керосина (ЖЕК СОУ);

Жидкостные с вынужденной конвекцией хладоносителя (ЖВК СОУ);

Парожидкостные или двухфазные (ПЖ СОУ).

Указанные типы устройств отличаются друг от друга различными способами создания и поддержания отрицательных температур в грунте.

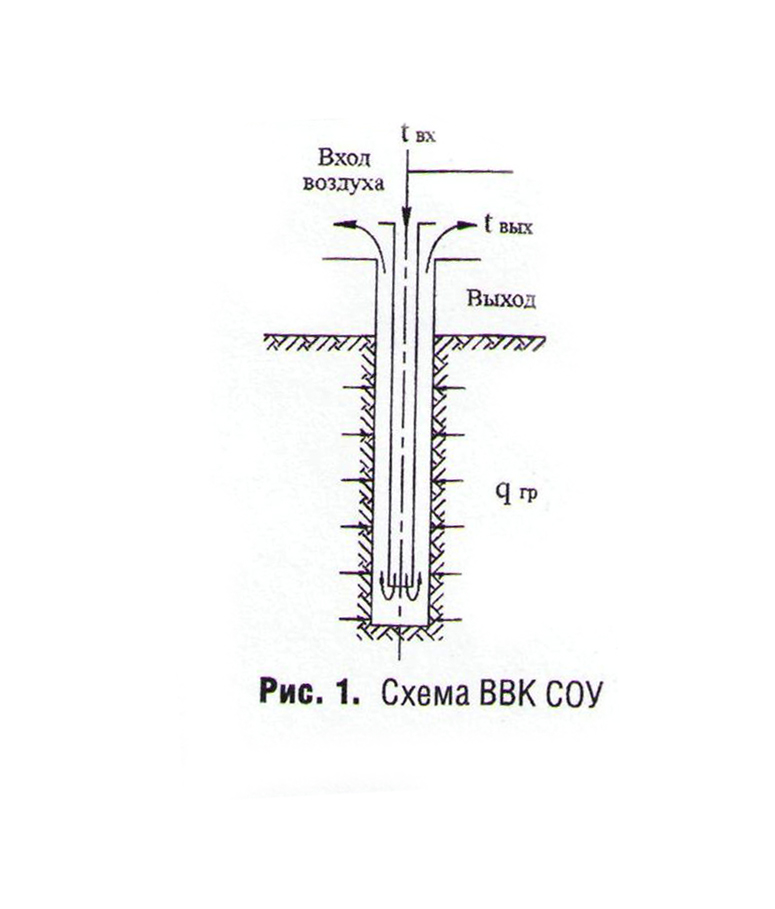

Воздушные установки с вынужденной конвекцией (ВВК СОУ) представляют собой теплообменник типа «труба в трубе». ВВК СОУ (рис.10.6.1.) представляет собой теплообменник типа «труба в трубе». Наружный воздух вентилятором подается во внутреннюю трубу (или отсасывается из кольцевого зазора). При движении по кольцевому зазору воздух воспринимает тепло грунта и нагревается, частично нагревая и поток холодного воздуха во внутренней трубе. Обычно один вентилятор обслуживает группу колонок, поэтому системы ВВК СОУ оборудуются и наружными воздуховодами-коллекторами.

Рис.10.6.1. Схема ВВК СОУ

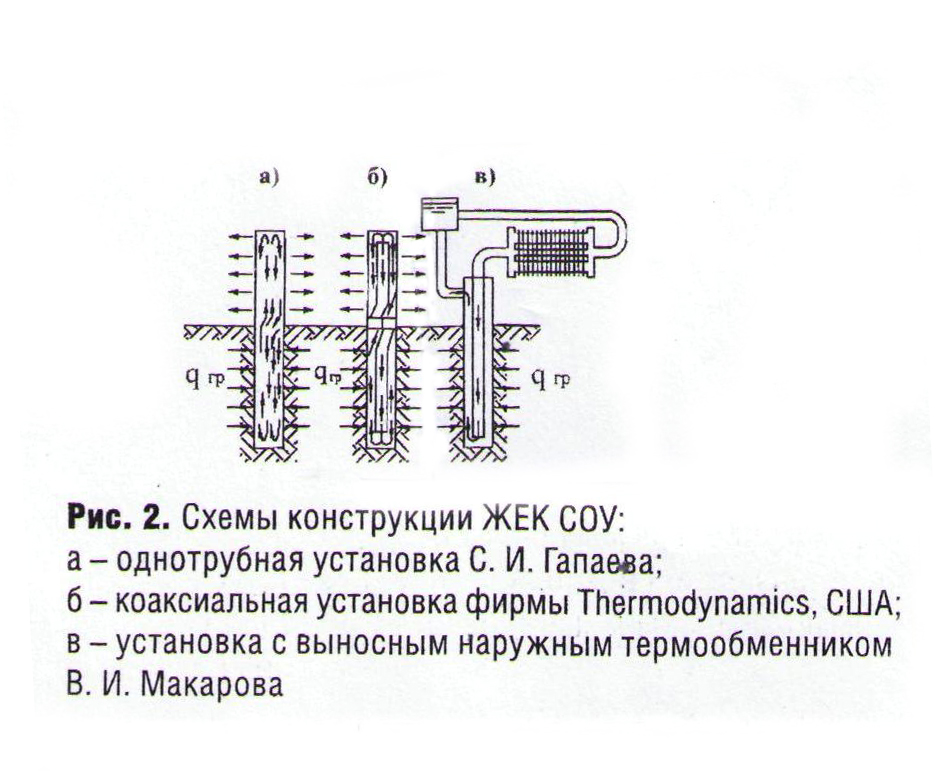

Жидкостные установки с естественной конвекцией (ЖЕК СОУ) в простейшем случае представляют собой частично заглубленную в грунт трубу, заполненную незамерзающей жидкостью (керосин и т.п.). В нижней части керосин, воспринимая тепло от грунта, расширяется и поднимается кверху, а в выступающей части, наоборот охлаждается наружным воздухом, тяжелеет и опускается вниз. Имеются различные варианты таких устройств (рис. 10.6.2).

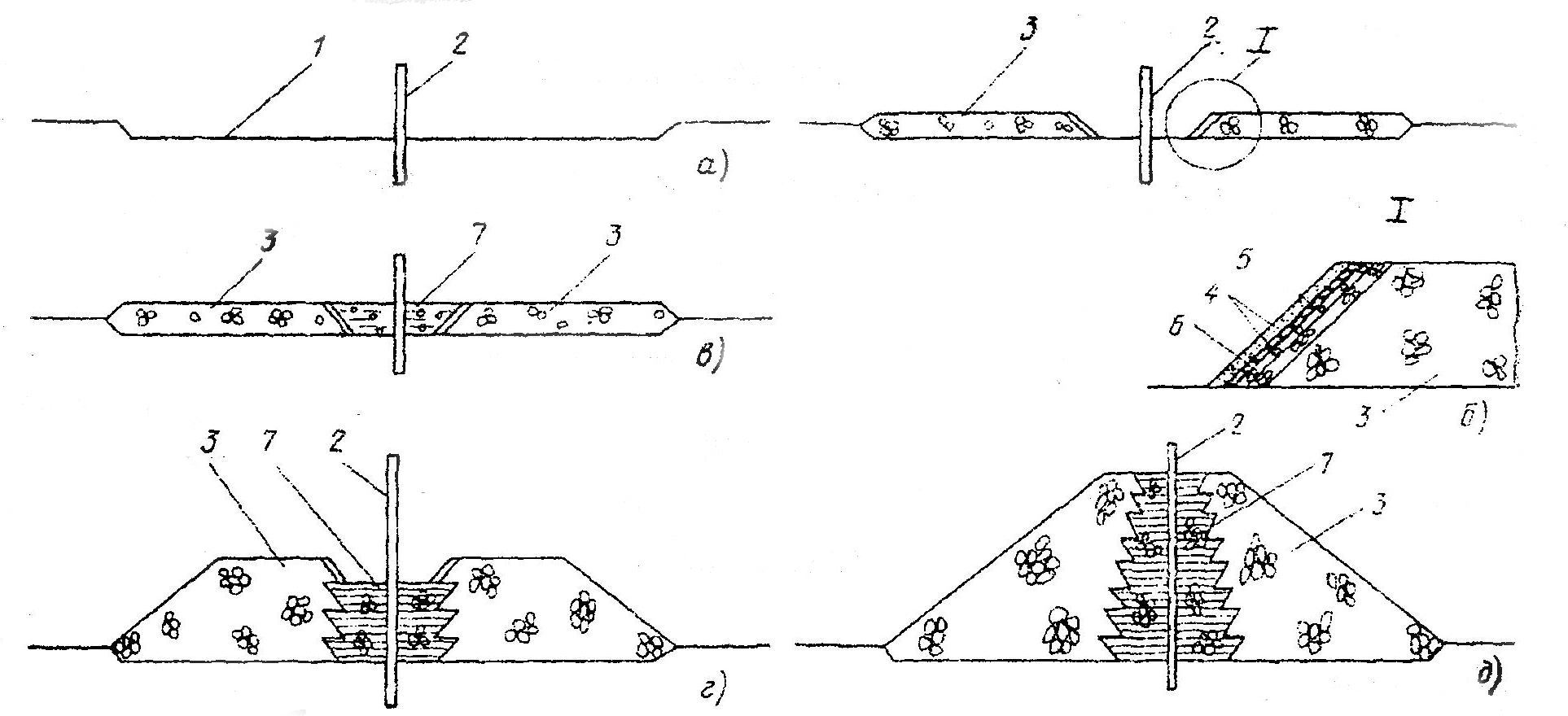

Рис. 10.6.2. Схемы конструкции ЖЕК СОУ: а – однотрубная установка С.И. Гапаева; б – коаксиальная установка фирмы Thermodynamics, США; в – установка с выносным наружным термообменником В.И. Макарова

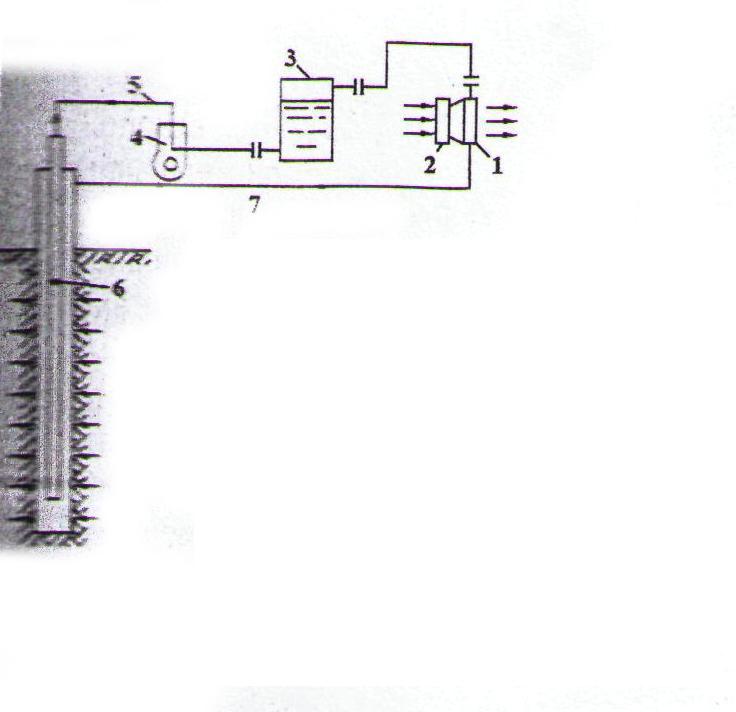

Жидкостные установки с вынужденной конвекцией (ЖВК СОУ) по конструкции принципиально не отличается от ВВК, но могут иметь меньшие диаметры, так как жидкость имеет гораздо большую плотность по сравнению с воздухом (Рис.10.6.3). В отличии от ВВК, ЖВК обязательно должны иметь наружный теплообменник, циркулируя жидкости между теплообменниками грунтовым и наружным осуществляется насосом. На практике ЖВК так же, как и ВВК, объединяются в группы с одним насосом и единым наружным теплообменником типа калорифера. Наружный воздух через калорифер продувается специальным вентилятором, хотя возможно и просто обдувание ветром. В качестве рабочей жидкости до сих пор применяют керосин.

Рис.10.6.3. Схема ЖВК СОУ: 1 – калорифер; 2 – вентилятор; 3 – расширительная емкость; 4 – насос; 5 – подающий коллектор; 6 – замораживающая колонка; 7 – отводящий коллектор

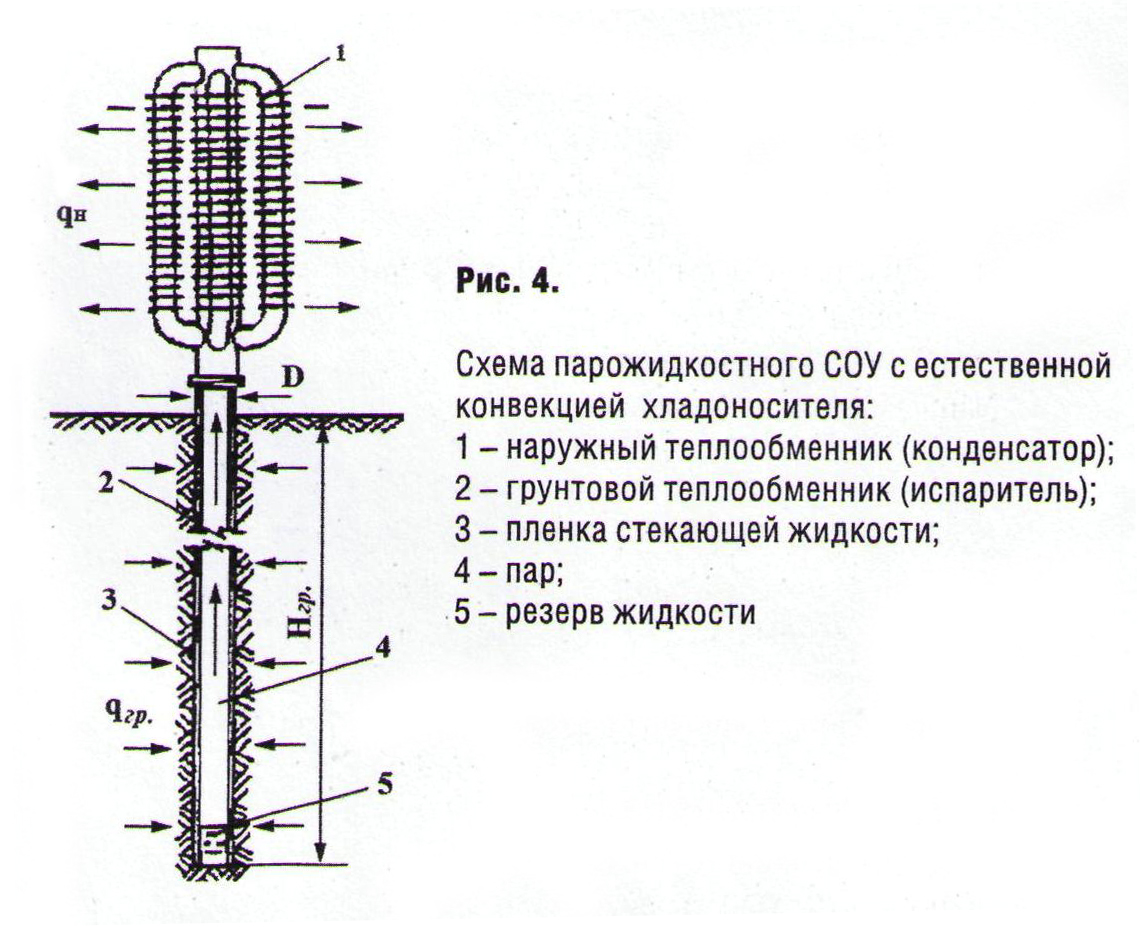

Парожидкостные установки (ПЖ СОУ) представляют собой герметично закрытую трубу, заполненную рабочим веществом (холодильным агентом) (Рис.10.6.4.). Рабочее вещество в установке находится в двухфазном состоянии: в виде пара, заполняющего центральную часть трубы и жидкости, пленкой покрывающей ее стенки. Трубу погружают в грунт на большую часть длинны – это грунтовый теплообменник (испаритель), а выступающая часть – наружный теплообменник (конденсатор). Зимой пары рабочего вещества в верхней части установки охлаждаются воздухом и конденсируются, конденсат пленкой стекает по стенкам трубы вниз. Здесь жидкая пленка воспринимает тепло из грунта и испаряется. Образовавшийся пар поднимается вверх, и цикл повторяется.

Рис.10.6.4. Схема парожидкостного СОУ с естественной конвекцией хладоносителя: 1 – наружный теплообменник (конденсатор); 2 – грунтовой теплообменник (испаритель); 3 – пленка стекающей жидкости; 4 – пар; 5 – резерв жидкости

Все СОУ работают только в зимний сезон, используя относительно низкие температуры воздуха. В отличие от искусственного замораживания грунта в тоннелестроении и т.п., которое, как правило, является временным (только на период строительства), охлаждающие системы, скомплектованные из СОУ способны поддерживать достигнутое мерзлое состояние в течении многих лет. Причем либо вообще без затрат энергии – (ПЖ) и (ЖЕК), либо с затратами энергии только на перекачку хладоносителя.

Первая земляная плотина с искусственно замороженным ядром в России с системой ВВК была построена в 1941-1921гг. на ручье Долгом в районе Норильска. В дальнейшем были построены плотины на реке Ириля (1964г.), Павск (1967г.), Сытыкан (1976г.). Жидкостные СОУ были применены в плотине на р. Марха. В плотине водохранилища Анадырской ТЭЦ (1986г.) применена система парожидкостных СОУ (рис. 10.6.5.).

Как показал опыт эксплуатации, перечисленные типы СОУ различаются не только по физическим показателям эффективности теплообмена и энергетическим затратам, но и по ряду эксплуатационных характеристик. Многие выявленные недостатки различных систем были часто следствием недостаточного качества проектных и строительно-монтажных работ, поэтому качеству этих работ при применении СОУ должно быть уделено особое внимание. Совершенствование систем СОУ продолжается в направлении конструктивно-технологических решений и повышения эксплуатационных качеств.

Наибольшие трудности вызывает эксплуатация наиболее простых воздушных СОУ. Это, во-первых, связано с физическими свойствами воздуха, который, как и любой газ, имеет малую теплоемкость и поэтому плох как хладоноситель: он быстро нагревается при движении по колонке и, следовательно, слабо охлаждает грунт, особенно в нижних и средних слоях. Во вторых, в воздушных колонках образуются ледяные пробки, которые уменьшают сечение, а в худшем случае могут полностью закупорить колонку.

Более эффективными по теплообмену, беззатратными по электроэнергии, более дешевыми в эксплуатации, по сравнению с воздушными, являются жидкостные СОУ с естественной конвекцией (ЖЕК).

Расчетные и натурные исследования показали, что при одинаковых площадях поверхности грунтового и наружного теплообменников и одинаковой скорости воздуха (или ветра) у поверхности наружного теплообменника тепловая эффективность ПЖ и ЖВК СОУ примерно одинаковы, а эффективность ЖЕК СОУ на 30-40% ниже. Эти три типа СОУ и являются наиболее перспективными для охлаждающих систем умеренной глубины Н = 10-30м.

Воздушные СОУ при глубине > 12-15м охлаждают грунт значительно хуже и, кроме того, обладают существенным эксплуатационным недостатком – забиваются ледяными пробками. Технических средств для его преодоления пока не существует.

Для всех трех типов СОУ следует добиваться, чтобы как можно большее число элементов системы (в частности, теплообменники) изготавливались и испытывались в заводских условиях.

Последовательность возведения плотины и завесы может осуществляться по двум схемам.

Первая схема – возведение завесы с гребня предусматривает следующую последовательность:

возведение плотины на полную высоту;

бурение скважин с гребня с заглублением их в основание;

установка в скважины соответствующих СОУ;

включение в работу СОУ и создание противофильтрационной завесы в строительный период до наполнения водохранилища;

поддержание необходимого температурного режима завесы в период эксплуатации для обеспечения ее работы в качестве противофильтрационного элемента.

Вторая схема – возведение завесы в процессе возведения плотины. Эта схема предусматривает послойное возведение плотины с соответствующим неслойным намораживанием грунта. Соответствующая схема показана на рис. 10.6.5

Рис. 10.6.5. Схема создания льдогрунтового ядра плотины с послойным намораживанием грунта (Г.Ф. Биянов)

а - подготовка основания и установка первого звена труб системы замораживания: б - отсыпка первого слоя упорных призм и устройство бокового уплотнения I; в - отсыпка грунта в ядро, полив водой и промораживание; г- последовательная отсыпка слоями, полив водой, промораживание и наращивание труб системы замораживания; д - плотина с льдогрунтовым ядром; 1 - основание; 2 - замораживающая колонка; 3 - упорные призмы; 4 - буферные слои; 5 - два слоя полиамидной пленки; 6 - выравнивающий слой из карьерной мелочи 7 - льдогрунтовое ядро

Вторая технология имеет следующие преимущества: значительно сокращается объем работ по бурению скважин, исключается необходимость применения обсадных труб с выполнением трудоемких работ по их извлечению, исключаются работы по заполнению раствором затрубного пространства, повышается качество монтажа замораживающих колонок и, самое главное, ускоряется ввод в эксплуатацию системы замораживания. Промораживание грунтов ядра и его основания возможно параллельно с возведением плотины. Главным ее недостатком является возможность повреждения колонок в период строительства.

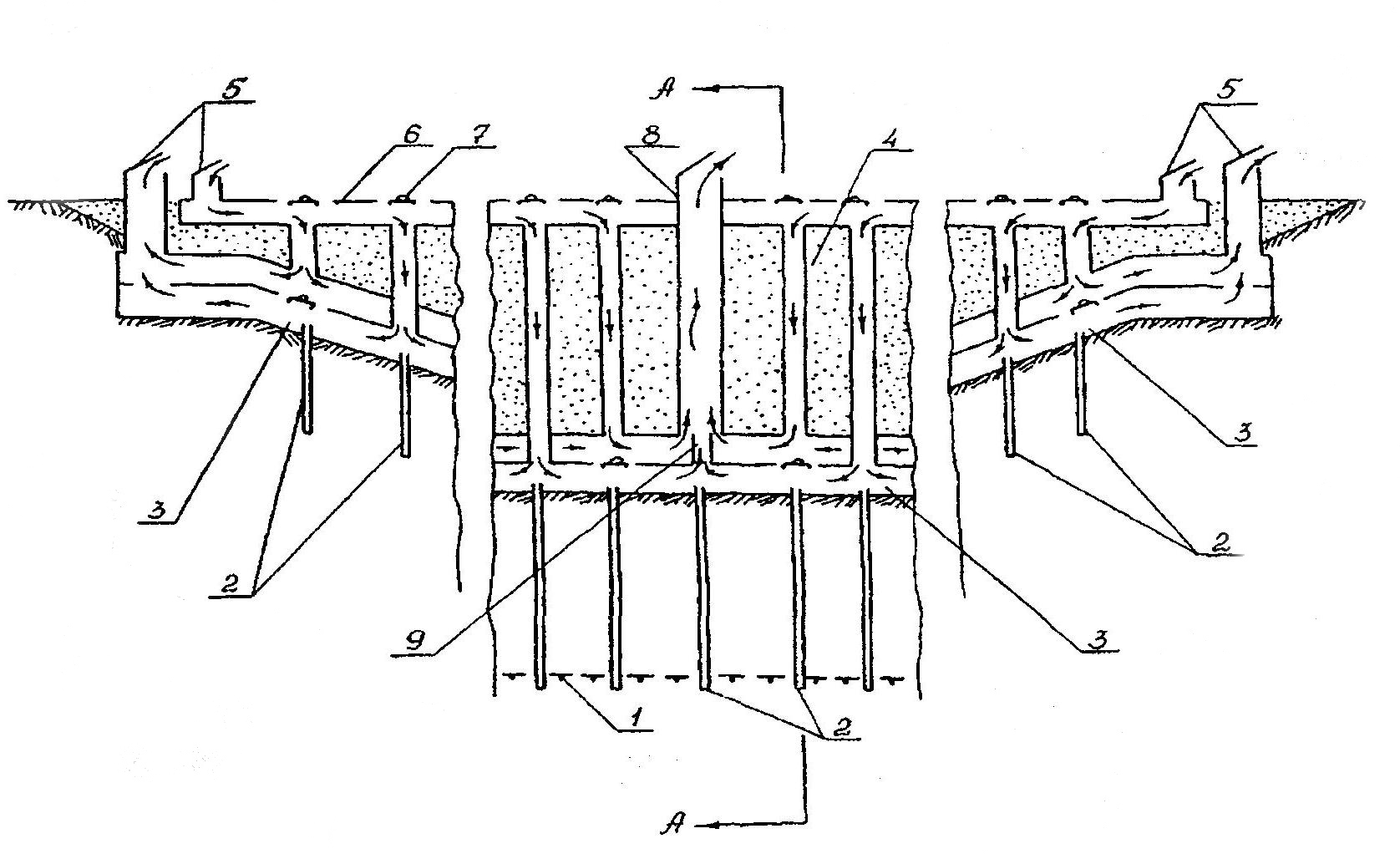

При наличии в основании замкнутого или руслового талика необходимо обеспечить промораживание этого талика. Для средних высоконапорных плотин и при галичии в основании замкнутого или сквозного талика с водоупором на глубине до 30-40м., может быть осуществлено конструктивно-технологическое решение с двухярусной комбинированной замораживающей системой (рис. 10.6.6)

Система включает в себя: верхний ярус замораживающих колонок, установленных в ядре и выведенных на гребень плотины, двухъярусную охлаждающую потерну, расположенную в зоне сопряжения ядра с его основанием, и нижний ярус замораживающих колонок, заглубленных в основание на участке руслового талика на глубину, перекрывающую талик или до водоупора, а на береговых участках створа на глубину, обеспечивающую сохранение грунтов в мерзлом состоянии» определяемую расчетом. Замораживающие колонки верхнего и нижнего ярусов работают автономно. Опережающее замораживание основания позволяет переморозить лодрусловой талик в. строительный период.

а) продольный разрез

1 - граница замкнутого талика; 2 - воздушное СОУ нижнего яруса; 3 - потерна; 4 -вертикальные колодцы верхнего яруса; 5 - вентиляционные шахты; 6 - канал; 7 -съемные крышки канала; 8 - отводящий (воздух) колодец; 9 - струенаправляющая вставка.

б) поперечный разрез по линии А-А (см. рис. 10.6.6. а)

10 - днище потерны; 11- корпус потерны; 12- отверстия в потерне; 13 - съемная крышка отверстия; 14 - замораживающая колонка; 15 - контур мерзлотной завесы; 16 - слой водонасыщенного песчаного грунта.

Рис. 10.6.6 Схема двухъярусной замораживающей системы