- •Телешев в.И., Ватин н.И., Марчук а.Н…. Производство гидротехнических работ

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы Под общей редакцией проф., д.Т.Н. Телешева в.И.

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Введение к учебнику «Производство гидротехнических работ»

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Предисловие к I части учебника

- •Раздел I. Общие вопросы строительства

- •Глава 1. Общая схема возведения речных гидротехнических сооружений

- •1.1. Особенности гидротехнического строительства

- •1.2. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.3. Этапы возведения сооружений и пропуска строительных расходов

- •1.4. Особенности этапов возведения гидроузла и пропуска строительных расходов при различных компоновках основных сооружений

- •2.1. Возведение перемычек

- •2.2. Осушение котлованов

- •2.3. Перекрытие русла реки

- •Глава 3. Проекты организации строительства и проекты производства работ

- •3.1. Проекты организации строительства

- •3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

- •3.4. Проекты производства работ

- •3.4. Автоматизация разработки пос и ппр

- •Глава 4. Строительный транспорт и дороги

- •4.1. Общие положения по выбору типа транспорта

- •4.2. Автомобильный транспорт

- •4.3. Другие виды транспорта

- •Конвейерный транспорт, конвейерные поезда

- •Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт. Подвесные канатные дороги

- •4.4. Строительные дороги

- •Глава 5. Основные положения определения производительности строительных машин

- •5.1. Категории производительности строительных машин

- •5.2. Определение годового режима работы строительных машин

- •5.3. Определение необходимой общей производительности и числа строительных машин

- •Раздел II. Производство земляных работ

- •Глава 6. Общие вопросы производства земляных работ

- •6.1. Виды земляных работ и сооружений

- •6.2. Строительные свойства грунтов

- •6.3 Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

- •6.4. Баланс грунтовых масс

- •Глава 7. Технология производства земляных работ экскаваторами

- •7.1. Виды одноковшовых экскаваторов (о. Э.) и их рабочее оборудование

- •7.2. Технология производства земляных работ экскаваторами – прямая лопата

- •7.3. Технология производства работ экскаваторами «обратная лопата»

- •7.4. Технология производства работ экскаваторами – драглайн

- •7.5.Технология производства работ экскаватором - грейфером

- •7. 6. Производительность экскаваторов

- •Глава 8. Производства земляных работ землеройно-транспортными машинами

- •8.1. Виды землеройно-транспортных машин

- •8.2. Технология производства земляных работ скреперами

- •8.3. Технология производства земляных работ бульдозерами

- •8.4. Производства земляных работ грейдерами

- •8.5. Производства земляных работ подъемно-транспортными машинами (погрузчиками)

- •Глава 9. Возведение качественных насыпей

- •9.1 Качественные насыпи и состав технологических процессов

- •9.2 Сущность уплотнения и влияние различных факторов

- •Способы уплотнения грунтов

- •9.4 Особенности возведения неоднородных качественных насыпей

- •9.5. Определение производительности грунтоуплотняющих машин и параметров потока

- •Глава 10. Возведение земляных и каменно-набросных плотин с противофильтрационными элементами из негрунтовых материалов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Плотины с противофильтрационными элементами из асфальтобетона

- •10.3. Плотины с железобетонными экранами

- •10.4. Плотины с металлическими противофильтрационными элементами

- •10.5. Плотины с противофильтрационными элементами из геосинтетических материалов

- •10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

- •10.7. Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

- •Глава 11. Производство земляных работ в зимний период

- •11.1. Особенности земляных работ зимой

- •11. 2. Разработка мерзлых грунтов

- •11.3. Оттаивание грунтов

- •11.4. Устройство качественных насыпей в зимний период

- •Глава 12. Производство работ средствами гидромеханизации

- •12.1. Сущность гидромеханизации и условия ее применения

- •12.2. Разработка грунтов гидромониторами

- •12.3. Разработка грунта земснарядами

- •12.4. Гидравлический транспорт грунта

- •12.5. Намыв земляных сооружений

- •Раздел III. Производство бетонных работ

- •Глава 13. Бетон гидротехнических сооружений и требования, предъявляемые к нему

- •13.1. Общая классификация бетонов

- •Требования к бетонам гидротехнических сооружений

- •13.3. Зональное расположение марок бетона

- •Глава 14. Теоретические основы определения требований к технологии бетонных работ

- •14.1. Температурный режим блоков бетонирования

- •14.2. Термонапряженное состояние блоков. Причины трещинообразования

- •14.3. Определение допустимых температурных перепадов

- •14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

- •14.5. Приближенный метод определения величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости

- •14.6. Принципиальные направления конструктивных и технологических мероприятий по обеспечению трещиностойкости и монолитности бетонных гидротехнических сооружений

- •14.7. Расчетное обоснование дополнительных мероприятий по регулированию температурного режима в блоках бетонирования в зимний период

- •Глава 15. Разрезка сооружений на блоки бетонирования

- •15.1. Основные причины разрезки сооружений постоянными и временными швами

- •15.2. Основные принципы разрезки сооружений на блоки бетонирования

- •15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

- •15.4. Столбчатая система разрезки

- •15.5. Секционная система разрезки длинными блоками

- •15.6. Смешанные системы разрезки

- •Глава 16. Омоноличивание временных швов бетонных плотин

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Омоноличивание швов с помощью цементации

- •16.3. Омоноличивание с помощью объемных замыкающих блоков

- •Глава 17. Вспомогательные работы

- •17.1. Заготовка заполнителей

- •17.2. Арматурные работы

- •17.3. Опалубочные работы

- •Глава 18. Приготовление бетонной смеси

- •18.1 Требования к бетонной смеси

- •18.2. Технологические схемы бетонных заводов и их оборудование

- •18.З. Определение производительности бетоносмесителей и бетонных заводов

- •Глава 19. Бетонное хозяйство

- •19.1 Состав бетонного хозяйства и определение мощности бетонного завода

- •19.2. Склады заполнителей

- •19.3.Склады цемента

- •19.4. Установки для регулирования температуры составляющих бетонной смеси

- •19.5. Прочие установки и сооружения

- •Глава 20. Транспортирование бетонной смеси

- •20.I. Выбор транспортной схемы бетонных работ

- •20.2. Выбор типа горизонтального транспорта

- •20.3. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования

- •20.3. Выбор кранов

- •20.5. Определение производительности кранов

- •20.6. Определение комплексной производительности кранов

- •Глава 21. Подготовка блоков к бетонированию. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •21.1. Состав мероприятий по подготовке блоков к бетонированию

- •21.2. Подготовка оснований блоков

- •21.3. Уплотнение бетонной смеси

- •21.4. Технологические схемы (способы) укладки бетонной смеси в блоки бетонирования

- •Глава 22. Особенности производства бетонных работ в зимнее время

- •22.1. Дополнительные требования

- •22.2. Подготовка блоков к бетонированию

- •22.3. Приготовление и транспорт бетонной смеси

- •22.4. Укладка бетонной смеси

- •Глава 23. Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ

- •23.1. Основные требования и мероприятия по уходу за бетоном

- •23.2. Контроль качества бетона и бетонных работ

- •Глава 24. Специальные виды бетонных работ

- •24А. Производство сборного железобетона

- •24А.1. Назначение и типы сборных элементов и конструкций

- •24А.2. Производство сборного железобетона

- •24А.3. Транспорт и монтаж сборных элементов

- •Глава 24б. Подводное бетонирование

- •24Б.1. Подводное бетонирование и требования к нему

- •24Б.2. Способы подводного бетонирования

- •Глава 25. Совершенствование технологии бетонных работ при возведении высоких бетонных плотин.

- •25.1. Особенности возведения высоких бетонных плотин и совершенствование технологий их бетонирования

- •25.2 Добавки для бетонов и их эффективность

- •25.3 Применение литых бетонов в гидротехническом строительстве

- •Опыт применение литого бетона на строительстве Бурейской гэс

- •Глава 26. Особенности возведения бетонных сооружений из укатанного бетона

- •Тенденции совершенствования технологии строительства бетонных плотин из укатанного бетона

- •1. Общая

- •2. К разделу і

- •3. К разделу іі

- •4. К разделу ііі

- •Дополнительная литература по Главе 10

- •Дополнительная литература по Главе 24

- •В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

- •Расчет высоты забоя экскаватора типа

- •Объем захваченного ковшом грунта

6.2. Строительные свойства грунтов

Грунт – сложная 3х фазная система, состоящая из твёрдых частиц горных пород, воды и газа (воздуха). Объем грунта зависит от объема составляющих его фаз.

Vгр.=Vтв.+Vводы+Vвозд.

Различают два класса грунтов:

- класс грунтов с жесткими структурными связями – класс скальных грунтов;

- класс грунтов без жестких структурных связей – класс нескальных (рыхлых) грунтов.

Скальные грунты по пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rс , МПа, подразделяются на:

- очень прочные (Rс > 120);

- прочные (120 ≥ Rс > 50);

- средней прочности (50 ≥ Rс > 15);

- малопрочные (15 ≥ Rс ≥5);

Полускальные грунты:

- пониженной прочности (5 > Rс ≥ 3);

- низкой прочности (3 ≥ Rс ≥ 1);

- весьма низкой прочности (Rс < 1).

К скальным грунтам относятся породы: магматические (граниты, диориты, порфиры, долериты, базальты), метаморфические (гнейсы, кварциты, кристаллические сланцы, мраморы), осадочные (крепкие известняки, доломиты и песчаники с кремнистым цементом). В монолитном состоянии они характеризуются следующими значениями физико-механических характеристик: плотность грунта 2,50-3,10 т/м³; пористость < 0,01; сопротивление разрыву ≥ 1МПа.

Полускальные грунты обладают жесткими кристаллическими связями и пластичными коллоидными связями. Это раздробленные выветрелые скальные магматические и метаморфические породы, а также осадочные: глинистые сланцы, аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты на глинистом цементе, мелы, мергели, некоторые виды известняков и доломитов, туфы, гипсы и др. В монолите они характеризуются следующими значениями физико-механических характеристик: плотность грунта 2,20-2,65 т/м³; пористость до 0,15; сопротивление разрыву 0,1-1 МПа.

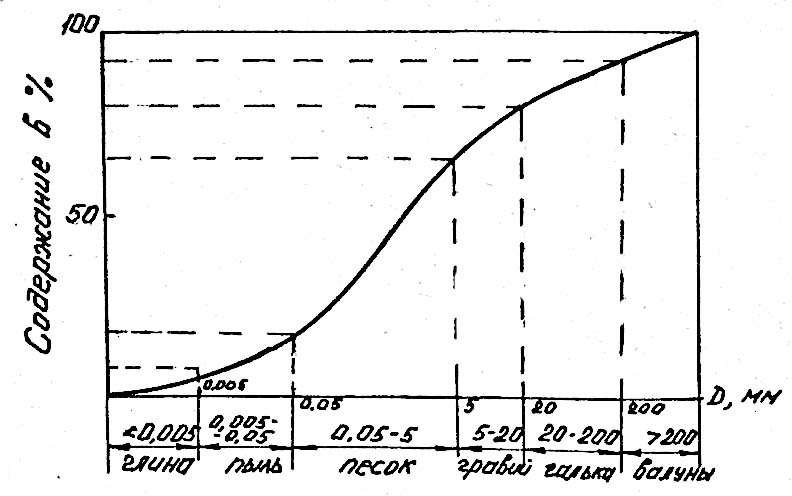

Нескальные грунты в природных условиях залегают в виде несцементированных между собой частиц различной крупности. Одной из важных характеристик этих грунтов является гранулометрический состав – количественное сочетание в грунте частиц различной крупности в процентах (Рис.6.4). В зависимости от гранулометрического состава нескальные грунты подразделяются на крупнообломочные, песчаные и глинистые грунты.

Рис. 6.4 Гранулометрический состав грунтов

К крупнообломочным и песчаным грунтам относятся грунты с числом пластичности Ip<1, а именно: пески, гравий, галечник, т.е. грунты, не обладающие или обладающие очень слабыми связями между зернами, их плотность 1,40-1,90 т/м³; пористость 0,25-0,40. Принятая номенклатура крупнообломочных и песчаных грунтов приведена в табл.6.1.

Таблица 6.1.

Наименование видов грунтов |

Распределение частиц по крупности в % от массы сухого грунта |

Крупнообломочные |

|

Валунный грунт (при преобладании неокатанных частиц – глыбовый) |

Масса частиц крупнее 200мм составляет более 50% |

Галечниковый грунт (при преобладании неокатанных частиц – щебенистый) |

Масса частиц крупнее 10мм составляет более 50% |

Гравийный грунт (при преобладании неокатанных частиц – дресвяный) |

Масса частиц крупнее 2мм составляет более 50% |

Песчаные |

|

Песок гравелистый |

Масса частиц крупнее 2мм составляет более 25% |

Песок крупный |

Масса частиц крупнее 0,5мм составляет более 50% |

Песок средней крупности |

Масса частиц крупнее 0,25мм составляет более 50% |

Песок мелкий |

Масса частиц крупнее 0,1мм составляет более 75% и более |

Песок пылеватый |

Масса частиц крупнее 0,1мм составляет менее 75% |

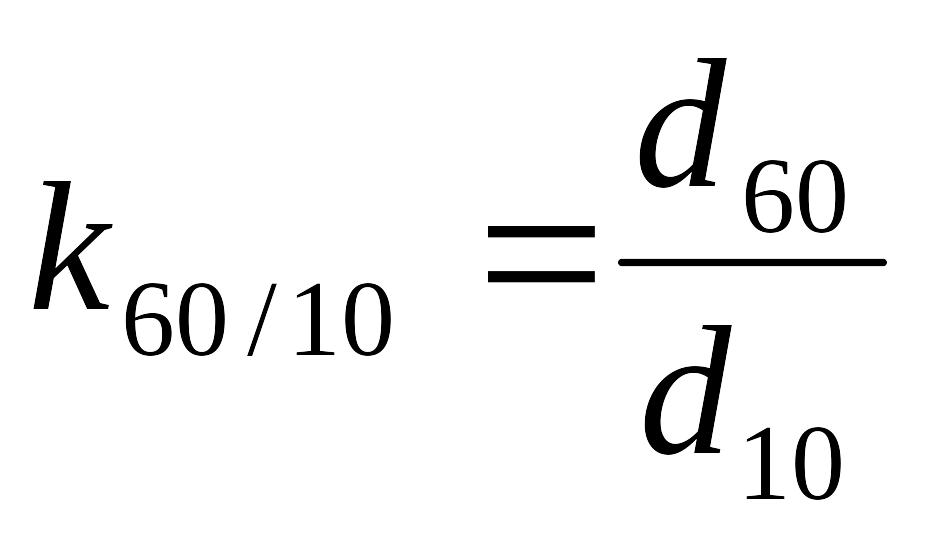

Дополнительно песчаные грунты различаются по неоднородности гранулометрического состава, характеризуемой коэффициентом неоднородности

(6.2)

(6.2)

где

![]() - диаметр частиц, меньше которого в

данном грунте содержится (по массе) 60%

частиц;

- диаметр частиц, меньше которого в

данном грунте содержится (по массе) 60%

частиц;

![]() - диаметр частиц,

меньше которого в данном грунте содержится

10% частиц;

- диаметр частиц,

меньше которого в данном грунте содержится

10% частиц;

Глинистые грунты – грунты, содержащие значительное количество глинистых частиц < 0,005 мм (Рис.6.4). Глинистые грунты обладают водоколлоидными структурными связями. В увлажненном состоянии они становятся пластичными. Такие грунты большей частью размокают, некоторые из них разбухают. Их плотность 1,10 – 2,10 т/м³; пористость от 0,25 до 0,80. К таким грунтам относятся глины, глинистые мергели, суглинки, супеси, лессы, в том числе просадочные.

В строительной практике эти грунты классифицируют в зависимости от содержания глинистых частиц:

глинистые >60-30% (тяжёлые, лёгкие, песчаные),

суглинистые 30-10% (тяжёлые, средние, лёгкие),

супесчаные 10-3% (тяжёлые, лёгкие, пылеватые).

Пластические свойства глинистых грунтов оцениваются числом пластичности

![]() ;

(6.3)

;

(6.3)

где

![]() - влажность на границе текучести, %;

- влажность на границе текучести, %;

![]() - влажность на границе раскатывания, %.

- влажность на границе раскатывания, %.

В зависимости от числа пластичности грунты подразделяются на виды согласно табл.6.2.

Таблица 6.2.

Наименование видов глинистых грунтов |

Число пластичности

|

Супесь |

1≤ ≤7 |

Суглинок |

7< ≤17 |

Глина |

>17 |

Важными свойствами грунтов является их водонепроницаемость, характеризуемая коэффициентом фильтрации – скорости фильтрации в грунте при градиенте напора, равном единице (таблица 6.3.). Эта характеристика важна не только при конструировании земляных сооружений, но и при решении вопросов организации и технологии ряда работ, в частности, при возведении перемычек, организации водоотлива и др.

Таблица 6.3.

-

Наименование грунта

Коэффициент фильтрации, м/сутки

Гравий

чистый

200-100

с песком

150-75

Песок

крупный гравелистый

100-50

крупный

75-25

средний

25-10

мелкий

10-2

мелкозернистый глинистый

2-1

Супесь

0,7-0,2

Суглинок

0,4-0,065

Глины

0,005 и меньше

Состояние и свойства грунтов и пород изменяются во времени как под воздействием природных факторов, так и под влиянием деятельности человека. Подробным изучением свойств грунтов занимаются специальные дисциплины: инженерная геология, грунтоведение и механика грунтов. Здесь же отметим только свойства, которые важны в строительстве и существенно влияют на трудность и условия разработки грунтов.

Наиболее важными показателями физических свойств грунтов, помимо их гранулометрического состава являются: плотность, влажность, внутреннее трение и сцепление.

Плотность – это масса грунта в единице объёма. Различают три категории плотности:

![]() - плотность грунта

(вместе с водой);

(6.4)

- плотность грунта

(вместе с водой);

(6.4)

![]() - плотность сухого

грунта или скелета;

(6.5)

- плотность сухого

грунта или скелета;

(6.5)

![]() - плотность твердых

частиц грунта;

(6.6)

- плотность твердых

частиц грунта;

(6.6)

![]() (минералогического

состава) ≈ 2,4÷2,8.

(6.7)

(минералогического

состава) ≈ 2,4÷2,8.

(6.7)

где

![]() –

масса грунта;

–

масса грунта;

![]() – объём грунта;

– объём грунта;

![]() –

масса твердых частиц;

–

масса твердых частиц;

![]() – объём твердых частиц.

– объём твердых частиц.

Производными этих характеристик являются:

а)

Пористость:

![]() ,

(6.8)

,

(6.8)

где

![]() - объем пор,

- объем грунта.

- объем пор,

- объем грунта.

Аналогично

для твердых частиц:

![]() ,

(6.9)

,

(6.9)

![]()

б)

Коэффициент пористости – e:

![]() (6.10)

(6.10)

Для

оценки плотности сложения несвязных

грунтов значений

![]() ,

n, e недостаточно, т.к. плотность сложения

зависит еще и от формы частиц и даже

одинаковые по зерновому составу грунты

могут в одном и том же состоянии по

плотности сложения иметь различные

,

n, e. Поэтому для таких грунтов вводится

дополнительная характеристика –

показатель плотности сложения

(относительная плотность сложения):

,

n, e недостаточно, т.к. плотность сложения

зависит еще и от формы частиц и даже

одинаковые по зерновому составу грунты

могут в одном и том же состоянии по

плотности сложения иметь различные

,

n, e. Поэтому для таких грунтов вводится

дополнительная характеристика –

показатель плотности сложения

(относительная плотность сложения):

![]() (6.11)

(6.11)

где

![]() -фактическое

снижение коэффициента пористости по

сравнению с максимальным,

-фактическое

снижение коэффициента пористости по

сравнению с максимальным,

![]() -

полное возможное изменение коэффициента

пористости,

-

полное возможное изменение коэффициента

пористости,

![]() и

и

![]() -

коэффициенты пористости грунта в

максимально плотном и рыхлом состояниях,

-

коэффициенты пористости грунта в

максимально плотном и рыхлом состояниях,

![]() - коэффициент

пористости в естественных условиях

основания (или сооружения).

- коэффициент

пористости в естественных условиях

основания (или сооружения).

При

![]() - самое рыхлое сложение, при

- самое рыхлое сложение, при

![]() -

самое плотное сложение.

-

самое плотное сложение.

При

![]() - грунты рыхлые, при

- грунты рыхлые, при

![]() - грунты средней плотности, при

- грунты средней плотности, при

![]() - грунты плотные.

- грунты плотные.

Существенное влияние на свойства грунтов и условия их разработки оказывает влажность. Влажность грунтов W – это соотношение массы воды Мв и массы твердых частиц (Мсух.гр.)

![]() (6.12)

(6.12)

Она изменяется от 5 до 60% (5%-сухие грунты, от 5 до 30%-влажные, 30%-мокрые) (табл.6.4.). С изменением влажности изменяется трудность разработки грунтов. Труднее разрабатываются сухие грунты и повышенной влажности. Наиболее существенное влияние влажность играет при уплотнении грунтов. Чем больше глинистых и пылеватых частиц в грунте, тем большее количество влаги удерживается в его порах.

Таблица 6.4

Вид грунта |

Характерная естественная влажность ест, % |

Пластические свойства |

|

Число пластичности Jp |

Влажность при наибольшей липкости |

Супесь |

10-15 |

Слабо пластичный |

|

0-7 |

20-25 |

Суглинок |

20-28 |

Пластичный |

|

7-17 |

25-30 |

Глина |

25-35 |

Высоко пластичный |

|

>17 |

35-45 |

Для крупнообломочных и песчаных грунтов применяется классификация по степени влажности грунтов – доли заполнения пор водой (табл.6.5.).

Таблица 6.5.

Наименование крупнообломочных и песчаных грунтов по степени влажности |

Степень влажности

|

Маловлажные |

0< ≤0.5 |

Влажные |

0.5< ≤0.8 |

Насыщенные водой |

0.8< ≤1.0 |

Степень влажности определяется по формуле

![]() ,

(6.13)

,

(6.13)

где

W – природная влажность

грунта, доли единицы;

![]() -

плотность частиц грунта, т/м³;

-

плотность частиц грунта, т/м³;

![]() - плотность воды, принимаемая равной 1

т/м³;

- плотность воды, принимаемая равной 1

т/м³;

![]() - коэффициент пористости грунта природного

сложения и влажности.

- коэффициент пористости грунта природного

сложения и влажности.

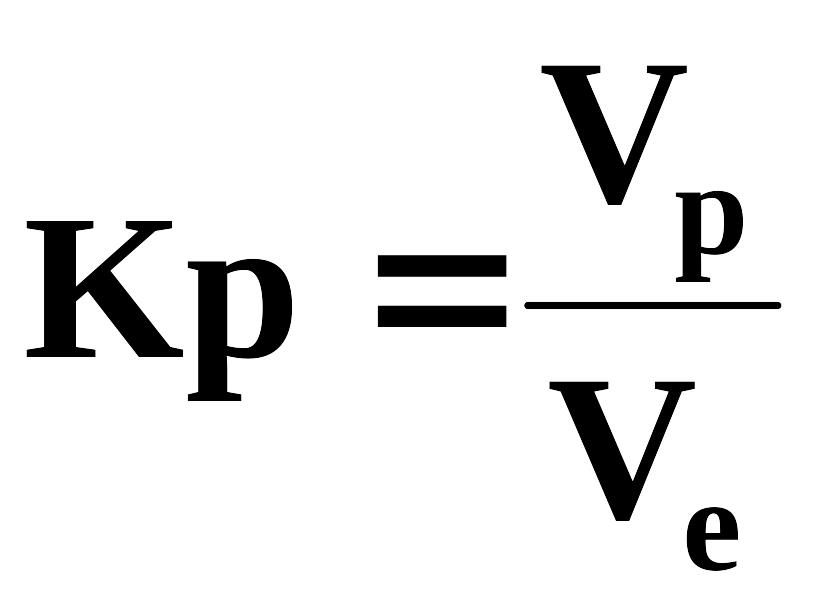

В процессе разработки частицы грунта отделяются друг от друга и вследствие менее плотного прилегания после разработки занимают больший объём, с соответствующим уменьшением средней плотности. Это свойство грунтов называется разрыхляемостью и характеризуется коэффициентом разрыхляемости kp.

(6.14)

(6.14)

где: Vp – объём грунта после разработки (рыхлого)

Ve – объём грунта в естественном состоянии до разработки

Наибольшее разрыхление имеют скальные грунты (1,4;1,5), наименьшее – пески (1,081,17). (Таблица 6.6.) Разрыхление грунтов необходимо учитывать в течение всего технологического процесса при разработке, погрузке, транспортировке, укладке и уплотнении. Различают первичное и остаточное разрыхление.

Таблица 6.6. Коэффициенты разрыхления основных грунтов

Грунты |

Коэффициенты разрыхления |

|

Первоначальный |

Остаточный |

|

Песок и супесь Гравий Глина, суглинок Глина, суглинок тяжелые с примесью щебня и гравия Лёс Растительный грунт Скальные разрыхленные грунты |

1,08 – 1,17 1,20 – 1,30 1,24 – 1,30 1,26 – 1,32

1,14 – 1,28

1,40 – 1,5 |

1,01 – 1,025 1,03 – 1,04 1,04 – 1,07 1,06 – 1,09

1,015 – 1,05

1,20 – 1,30 |

Трудность разработки и перемещения грунта сильно зависит от таких показателей как внутреннее трение и сцепление (табл.6.7). Показателем трудности разработки грунта землеройными машинами служит удельное сопротивление грунта резанью kр кгс/см2 и сопротивление грунта копанию kк кгс/см2.

kр, kк = (f, fм, c), (6.15)

где f – коэффициент внутреннего трения грунта по грунту; fм – коэффициент внутреннего трения грунта по металлу; с – сцепление частиц грунта.

В свою очередь: f = tg fм = tgм (6.16)

где: – угол внутреннего трения грунта по грунту, м – угол внутреннего трения грунта по металлу.

В первом приближении можно принять: м = (0,50,75)

Таблица 6.7. Ориентировочные значения и с.

Вид грунтов |

Угол внутреннего трения , град |

Удельное сцепление с, МПа |

Песчаные гравелистые и крупные средней крупности мелкие пылеватые Глинистые при влажности на пределе раскатывания Wp % 9,5-15,4 15,5-22,4 22,5-30,4 |

43-38 40-35 38-32 36-30

25-21 22-17 18-15 |

0,001 0,002-0,001 0,003-0,001 0,004-0,002

0,006-0,003 0,025-0,009 0,041-0,023

|

Сопротивление грунта резанию и копанию можно снизить предварительным рыхлением или увлажнением грунта. Увлажнение следует производить с таким расчётом, чтобы грунт не налипал на рабочие органы, и не затруднялось передвижение механизмов по поверхности забоя.

Для выбора типа машины при разработке грунтов весьма важной их характеристикой является способность грунтов выдерживать нагрузки от передвигающихся и работающих машин – так называемая несущая способность грунтов (Рн). Несущая способность – это удельная нагрузка на грунт, при которой отсутствует выпор грунта.

Рн = (f, c, )

Реальная нагрузка на грунт Р от гусеничных машин должна быть меньше Рн

Р (0,60,8)Рн

Грунты в состоянии обычной естественной влажности обладают довольно хорошей несущей способностью. Однако с увеличением влажности прочность грунтов резко снижается (табл.6.8.).

Таблица 6.8.

Прочность грунтов на сжатие, МПа.

Грунты |

Влажность |

|

|

естественная |

высокая |

Пески |

|

|

крупные |

0,35-0,45 |

0,35-0,45 |

средние |

0,25-0,35 |

0,25-0,35 |

мелкие |

0,20-0,30 |

0,15-0,25 |

супеси |

0,25-0,30 |

0,2-0,3 |

суглинки |

0,20-0,30 |

0,1-0,25 |

глины |

0,25-0,60 |

0,1-0,4 |

торфяники |

0,02-0,06 |

0,01-0,015 |

Классификация грунтов по трудности разработки

Едиными нормами и расценками (ЕНиР) предусматривается разделение грунтов по трудности разработки на отдельные группы.

Группы грунтов зависят не только от типа грунта, но и от способа его разработки и типа применяемых машин.

В таблице 6.9. приведены группы грунтов по трудности и разработки основными землеройными машинами.

Таблица 6.9. Группы грунтов по трудности разработки

Наименование грунта |

Разработка грунта |

Разрабо-тка мерзлого грунта |

|||||

экскаваторами |

Скре-пера-ми |

Буль-дозе-рами |

Грей-дерами |

Бурильно-крановыми машинами |

|||

Одно-ков-шовы-ми |

Многоко-вшовыми траншей-ными |

||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

Глина ломовая |

lV |

- |

- |

lll |

- |

ll |

lllм |

То же, жирная без примесей |

ll |

ll |

ll |

ll |

ll |

l |

lllм |

Гравийно-галечниковые грунты с размером частиц до 80 мм |

l |

- |

ll |

ll |

lll |

- |

- |

Растительный грунт без корней и примесей |

l |

l |

l |

l |

l |

l |

- |

Лёсс мягкий без примесей |

l |

ll |

l |

l |

l |

l |

lм |

Лёсс твердый |

lV |

- |

ll |

lll |

- |

- |

- |

Песок без примесей |

l |

ll |

ll |

ll |

ll |

l |

lм |

Скальные грунты, предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к lV и V группам) |

Vl |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

Суглинок лёгкий и лёссовидный без примесей |

l |

l |

l |

l |

l |

l |

llм |

Суглинок тяжелый без примесей |

lll |

- |

- |

ll |

- |

- |

lllм |

Суспесь без примесей |

l |

ll |

ll |

ll |

ll |

ll |

lм |

Торф без корней |

l |

l |

l |

l |

l |

l |

llм |