- •Телешев в.И., Ватин н.И., Марчук а.Н…. Производство гидротехнических работ

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы Под общей редакцией проф., д.Т.Н. Телешева в.И.

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Введение к учебнику «Производство гидротехнических работ»

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Предисловие к I части учебника

- •Раздел I. Общие вопросы строительства

- •Глава 1. Общая схема возведения речных гидротехнических сооружений

- •1.1. Особенности гидротехнического строительства

- •1.2. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.3. Этапы возведения сооружений и пропуска строительных расходов

- •1.4. Особенности этапов возведения гидроузла и пропуска строительных расходов при различных компоновках основных сооружений

- •2.1. Возведение перемычек

- •2.2. Осушение котлованов

- •2.3. Перекрытие русла реки

- •Глава 3. Проекты организации строительства и проекты производства работ

- •3.1. Проекты организации строительства

- •3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

- •3.4. Проекты производства работ

- •3.4. Автоматизация разработки пос и ппр

- •Глава 4. Строительный транспорт и дороги

- •4.1. Общие положения по выбору типа транспорта

- •4.2. Автомобильный транспорт

- •4.3. Другие виды транспорта

- •Конвейерный транспорт, конвейерные поезда

- •Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт. Подвесные канатные дороги

- •4.4. Строительные дороги

- •Глава 5. Основные положения определения производительности строительных машин

- •5.1. Категории производительности строительных машин

- •5.2. Определение годового режима работы строительных машин

- •5.3. Определение необходимой общей производительности и числа строительных машин

- •Раздел II. Производство земляных работ

- •Глава 6. Общие вопросы производства земляных работ

- •6.1. Виды земляных работ и сооружений

- •6.2. Строительные свойства грунтов

- •6.3 Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

- •6.4. Баланс грунтовых масс

- •Глава 7. Технология производства земляных работ экскаваторами

- •7.1. Виды одноковшовых экскаваторов (о. Э.) и их рабочее оборудование

- •7.2. Технология производства земляных работ экскаваторами – прямая лопата

- •7.3. Технология производства работ экскаваторами «обратная лопата»

- •7.4. Технология производства работ экскаваторами – драглайн

- •7.5.Технология производства работ экскаватором - грейфером

- •7. 6. Производительность экскаваторов

- •Глава 8. Производства земляных работ землеройно-транспортными машинами

- •8.1. Виды землеройно-транспортных машин

- •8.2. Технология производства земляных работ скреперами

- •8.3. Технология производства земляных работ бульдозерами

- •8.4. Производства земляных работ грейдерами

- •8.5. Производства земляных работ подъемно-транспортными машинами (погрузчиками)

- •Глава 9. Возведение качественных насыпей

- •9.1 Качественные насыпи и состав технологических процессов

- •9.2 Сущность уплотнения и влияние различных факторов

- •Способы уплотнения грунтов

- •9.4 Особенности возведения неоднородных качественных насыпей

- •9.5. Определение производительности грунтоуплотняющих машин и параметров потока

- •Глава 10. Возведение земляных и каменно-набросных плотин с противофильтрационными элементами из негрунтовых материалов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Плотины с противофильтрационными элементами из асфальтобетона

- •10.3. Плотины с железобетонными экранами

- •10.4. Плотины с металлическими противофильтрационными элементами

- •10.5. Плотины с противофильтрационными элементами из геосинтетических материалов

- •10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

- •10.7. Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

- •Глава 11. Производство земляных работ в зимний период

- •11.1. Особенности земляных работ зимой

- •11. 2. Разработка мерзлых грунтов

- •11.3. Оттаивание грунтов

- •11.4. Устройство качественных насыпей в зимний период

- •Глава 12. Производство работ средствами гидромеханизации

- •12.1. Сущность гидромеханизации и условия ее применения

- •12.2. Разработка грунтов гидромониторами

- •12.3. Разработка грунта земснарядами

- •12.4. Гидравлический транспорт грунта

- •12.5. Намыв земляных сооружений

- •Раздел III. Производство бетонных работ

- •Глава 13. Бетон гидротехнических сооружений и требования, предъявляемые к нему

- •13.1. Общая классификация бетонов

- •Требования к бетонам гидротехнических сооружений

- •13.3. Зональное расположение марок бетона

- •Глава 14. Теоретические основы определения требований к технологии бетонных работ

- •14.1. Температурный режим блоков бетонирования

- •14.2. Термонапряженное состояние блоков. Причины трещинообразования

- •14.3. Определение допустимых температурных перепадов

- •14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

- •14.5. Приближенный метод определения величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости

- •14.6. Принципиальные направления конструктивных и технологических мероприятий по обеспечению трещиностойкости и монолитности бетонных гидротехнических сооружений

- •14.7. Расчетное обоснование дополнительных мероприятий по регулированию температурного режима в блоках бетонирования в зимний период

- •Глава 15. Разрезка сооружений на блоки бетонирования

- •15.1. Основные причины разрезки сооружений постоянными и временными швами

- •15.2. Основные принципы разрезки сооружений на блоки бетонирования

- •15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

- •15.4. Столбчатая система разрезки

- •15.5. Секционная система разрезки длинными блоками

- •15.6. Смешанные системы разрезки

- •Глава 16. Омоноличивание временных швов бетонных плотин

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Омоноличивание швов с помощью цементации

- •16.3. Омоноличивание с помощью объемных замыкающих блоков

- •Глава 17. Вспомогательные работы

- •17.1. Заготовка заполнителей

- •17.2. Арматурные работы

- •17.3. Опалубочные работы

- •Глава 18. Приготовление бетонной смеси

- •18.1 Требования к бетонной смеси

- •18.2. Технологические схемы бетонных заводов и их оборудование

- •18.З. Определение производительности бетоносмесителей и бетонных заводов

- •Глава 19. Бетонное хозяйство

- •19.1 Состав бетонного хозяйства и определение мощности бетонного завода

- •19.2. Склады заполнителей

- •19.3.Склады цемента

- •19.4. Установки для регулирования температуры составляющих бетонной смеси

- •19.5. Прочие установки и сооружения

- •Глава 20. Транспортирование бетонной смеси

- •20.I. Выбор транспортной схемы бетонных работ

- •20.2. Выбор типа горизонтального транспорта

- •20.3. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования

- •20.3. Выбор кранов

- •20.5. Определение производительности кранов

- •20.6. Определение комплексной производительности кранов

- •Глава 21. Подготовка блоков к бетонированию. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •21.1. Состав мероприятий по подготовке блоков к бетонированию

- •21.2. Подготовка оснований блоков

- •21.3. Уплотнение бетонной смеси

- •21.4. Технологические схемы (способы) укладки бетонной смеси в блоки бетонирования

- •Глава 22. Особенности производства бетонных работ в зимнее время

- •22.1. Дополнительные требования

- •22.2. Подготовка блоков к бетонированию

- •22.3. Приготовление и транспорт бетонной смеси

- •22.4. Укладка бетонной смеси

- •Глава 23. Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ

- •23.1. Основные требования и мероприятия по уходу за бетоном

- •23.2. Контроль качества бетона и бетонных работ

- •Глава 24. Специальные виды бетонных работ

- •24А. Производство сборного железобетона

- •24А.1. Назначение и типы сборных элементов и конструкций

- •24А.2. Производство сборного железобетона

- •24А.3. Транспорт и монтаж сборных элементов

- •Глава 24б. Подводное бетонирование

- •24Б.1. Подводное бетонирование и требования к нему

- •24Б.2. Способы подводного бетонирования

- •Глава 25. Совершенствование технологии бетонных работ при возведении высоких бетонных плотин.

- •25.1. Особенности возведения высоких бетонных плотин и совершенствование технологий их бетонирования

- •25.2 Добавки для бетонов и их эффективность

- •25.3 Применение литых бетонов в гидротехническом строительстве

- •Опыт применение литого бетона на строительстве Бурейской гэс

- •Глава 26. Особенности возведения бетонных сооружений из укатанного бетона

- •Тенденции совершенствования технологии строительства бетонных плотин из укатанного бетона

- •1. Общая

- •2. К разделу і

- •3. К разделу іі

- •4. К разделу ііі

- •Дополнительная литература по Главе 10

- •Дополнительная литература по Главе 24

- •В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

- •Расчет высоты забоя экскаватора типа

- •Объем захваченного ковшом грунта

3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

Объекты гидротехнического строительства, гидроузлы с высотой плотины более 50 м. и объекты, возводимые в горных местностях с высотой над уровнем моря 1500 м и более не имеют нормативов сроков строительства. Продолжительность их строительства определяются в проектах организации строительства на основе общих положений, изложенных выше.

Одним из основных элементов этой работы является составление календарных планов. Строго обоснованного общего алгоритма составления планов, еще нет. В различных проектных организациях применяются различные подходы, в зависимости от опыта и эрудиции составителя. Ниже изложена последовательность (алгоритм) составления календарных платов, которая возможна к использованию составителя любого уровня квалификации, в т.ч. студентами. В независимости от опыта составляющего, отдельные позиции в последовательности работ могут быть опущены или решены параллельно с другими.

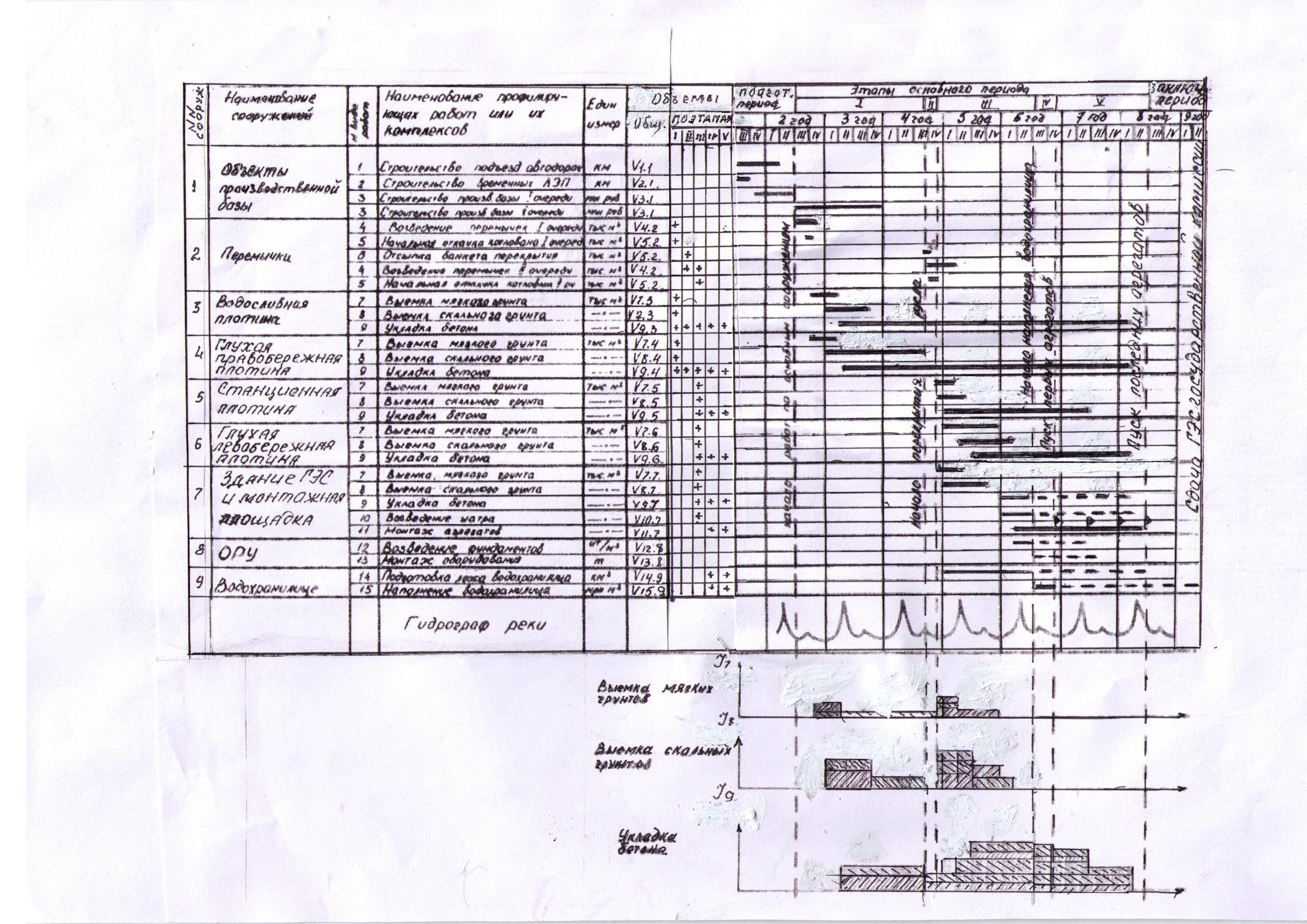

Рис. 6.6. Предварительный календарный график

Рекомендуется следующая последовательность работ по формированию календарного плана:

Намечаются характерные этапы основных сооружений, на основе анализа особенностей конкретных условий, принципов и рекомендаций, указанных выше.

Устанавливается максимально необходимая конструктивная готовность каждого сооружения на каждом этапе и анализируется их технологичность. Все сооружения и в плане и по высоте разбиваются на части, возводимые в различные этапы. Возможность и степень выштрабления профиля плотин и других сооружений на различных этапах и к пуску первых агрегатов устанавливается на основе расчетов прочности, с учетом последовательности возведения сооружений и конструктивно-технологических особенностей.

Определяются соответствующие минимальные объемы основных определяющих видов работ по каждому этапу.

Осуществляется последовательное составление и оптимизация самого графика в несколько стадий:

I стадия – составление предварительного укрупненного линейного календарного плана, с установлением общего срока строительства на основе установления продолжительностей отдельных этапов строительства (рис. 6.6).

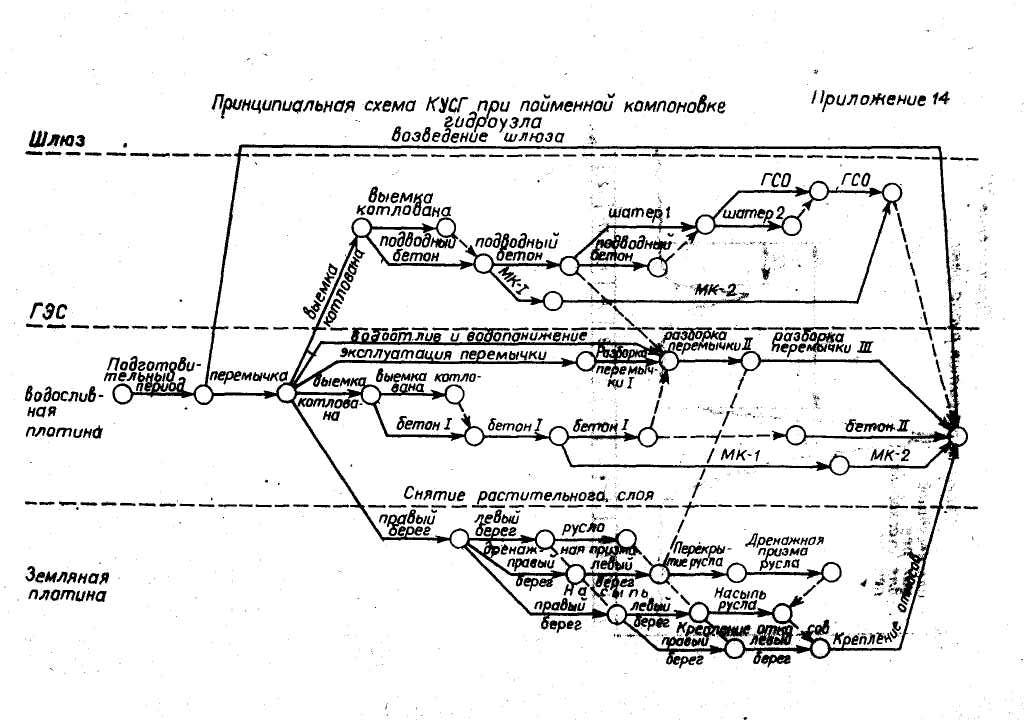

П стадия – установление резервов времени выполнения отдельных видов работ на основе использования более сложных моделей, в частности сетевой (рис. 6.7)..

Рис. 6.7. Принципиальный сетевой график при пойменной компановке гидроузла

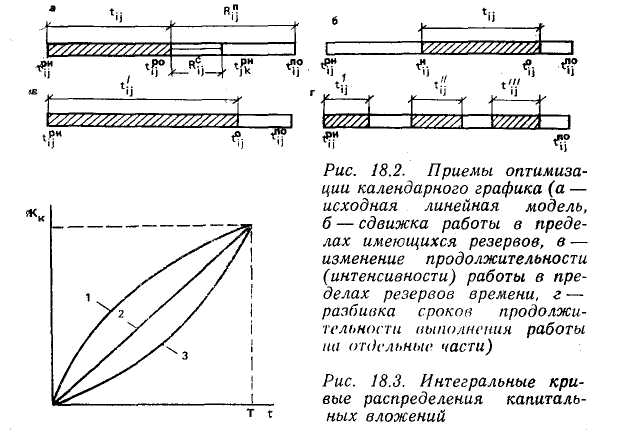

Ш стадия – оптимизация календарного плана по различным ресурсам, на основе использования резервного времени, установленных на П этапе (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Приемы оптимизации календарного графика (а – исходная линейная модель, б - сдвижка работы в пределах имеющихся резервов, в – изменение продолжительности (интенсивности) работы в пределах резервов времени, г – разбивка сроков продолжительности выполнения работы на отдельные части)

Ниже приведено краткое содержание и последовательность работ на каждой стадии.

Первая стадия – составление предварительного укрупненного графика.

В начале составления плана обычно еще не известны сроки строительства, интенсивности работ, ресурсы. Поэтому продолжительность отдельных этапов определяется по объемам основных определяющих для данного этапа видов работ и возможным интенсивностям их выполнения, устанавливаемых на основе передового опыта объектов-аналогов или на основе предварительного рассмотрения конкретной технологии и механизации этих работ. Календарные сроки этапов увязываются с гидрологическим режимом реки. При этом учитывается влияние различных иных условий на продолжительность и сроки этапов (сроки перекрытия русла, возведения перемычек, наполнения водохранилища и др.).

Различные варианты продолжительности отдельных этапов составят различные варианты общей продолжительности основного периода строительства и, соответственно, различные варианты ПОС. При этом

![]() ,

(3.1)

,

(3.1)

где Тосн – продолжительность основного периода строительства,

Тк - продолжительность отдельных этапов, n – число этапов, К - номер этапа.

По установленным таким образом продолжительностям отдельных этапов и объемам основных определяющих работ, определяются осредненные интенсивности работ по сооружениям и в целом по гидроузлу для различных этапов. При этом средняя интенсивность на К-том этапе j-го вида работ, на i-ом сооружении будет равна

,

(3.2)

,

(3.2)

где

i - номер вида работ; j

– номер сооружения;

![]() - соответствующие минимальные объемы

работ, необходимые к выполнению на

данном этапе; Тk –

общая продолжительность данных этапов

К;

- соответствующие минимальные объемы

работ, необходимые к выполнению на

данном этапе; Тk –

общая продолжительность данных этапов

К;

![]() - возможная задержка с началом выполнения

данного вида работ i на

сооружении j по

организационно-производственным,

климатическим и иным условиям. (Например,

земляные работы в котловане могут

начаться после подготовки части

котлована, монтажные работы – после

монтажа крана и т.д.).

- возможная задержка с началом выполнения

данного вида работ i на

сооружении j по

организационно-производственным,

климатическим и иным условиям. (Например,

земляные работы в котловане могут

начаться после подготовки части

котлована, монтажные работы – после

монтажа крана и т.д.).

Общая средняя интенсивность по гидроузлу i –ой работы на этапе К будет равна

![]() ,

(3.3)

,

(3.3)

где m – число сооружений.

Причем суммирование выполняется по сооружениям, на которых данные работы ведутся одновременно.

По результатам расчетов строятся соответствующие графики средних интенсивностей различных видов работ на каждом этапе по сооружениям и по гидроузлу в целом. При этом наибольший интерес по каждому виду работ представляют максимальные средние интенсивности, которые определяют расчетную интенсивность для определения производительности комплекса технических средств, выполняющих данный вид работы на данном сооружении или в целом на гидроузле.

В первом приближении расчетную интенсивность работ можно определить по формуле:

![]() ,

,

![]() ,

(3.4)

,

(3.4)

где

![]() - максимальная интенсивность работ на

этапе К;

- максимальная интенсивность работ на

этапе К;

К – номер этапа с максимальной интенсивностью данного вида работ;

К нер – коэффициенты неравномерности ведения работ на сооружении и в целом по гидроузлу (годовой, сезонный, месячный), зависящие от конкретных условий работ и расчетного периода для определения потребности в ресурсах. Эти коэффициенты в первом приближении принимаются по аналогам или путем рассмотрения конкретных условий данного вида работ.

По предварительно установленной расчетной интенсивности определяются потребности в машинах и мощности объектов производственной базы. На основе этих данных определяются объемы работ по производственной базе и , с учетом объемов работ по сооружению постоянных подъездных путей и линии электропередачи, решается вопрос о продолжительности подготовительного периода. При этом продолжительности строительства отдельных предприятий пром базы определяются по действующим нормам, а очередность их строительства выбирается так, чтобы была обеспечена возможность в кротчайшие сроки приступить к выполнению работ основного периода. В первом приближении продолжительность подготовительного периода определяется по максимальной нормативной продолжительности строительства отдельных объектов производственной базы и вне площадных работ, необходимых для обеспечения начала работ по основным сооружениям.

Общая продолжительность строительства будет определяться как

Тобщ=Тподг+Т осн +Тзакл, (3.5)

Где Тподг , Т осн ,Тзакл - продолжительность соответственно подготовительного, основного и заключительного периодов строительства.

Продолжительность заключительного периода строительства зависит в основном от продолжительности наполнения водохранилища до проектных отметок, от объемов работ по отделке сооружений и благоустройству территории. Этот период должен быть максимально сокращен.

Вторая стадия – определение резервов времени.

На второй стадии устанавливаются возможные резервы времени. Для этого обычно используются сетевые модели. Номенклатура работ включенных в сетевой график обычно увеличивается по сравнению с номенклатурой предварительного графика. Сетевым графиком определяются последовательность и взаимосвязи между работами, состав работ критической зоны и значения резервов времени для некритических работ.

Продолжительность ведения отдельных видов работ определяется здесь на основе использования общих ресурсов для их выполнения, определенных на 1 стадии по предварительному линейному календарному плану (выбранных мощностей машин, объектов производственной базы и т.д.) и нормативных документов.

Третья стадия – оптимизация календарного графика.

На третьей стадии осуществляется оптимизация календарного плана по различным ресурсам. Для этого можно использовать или каландаризирванный сетевой график или линейный график, трансформированный из сетевого. Удобнее всего последний вариант. Оптимизация календарного плана выполняется на основе анализа графиков изменения выбранного критерия. Критериями оптимизации могут быть сроки выполнения работ суммарные интенсивности ведения отдельных работ по гидроузлу, графики движения рабочей силы, распределение капиталовложений по годам строительства и др. Эти графики не должны иметь резких пиков и провалов. С точки зрения капиталовложений целесообразно на каждом из этапов строительства выполнить лишь безусловно необходимый минимум работ, перенося выполнение остальных объемов на последующие этапы, что уменьшает омертвление капиталовложений. Для оптимизации графиков используют те резервы в выполнении работ, которые были определены на П этапе. Возможные пути использования резервов показаны на рис. 6.7.

В результате оптимизации уточняются первоначально назначенные интенсивности ведения работ, сроки их выполнения, потребности в ресурсах. Как правило, одной итерации оказывается недостаточно и корректировки выполняются несколько раз.

В общем – задача оптимизации календарного плана является многокритериальной, многовариантной. Точного математического описания она не имеет. В процессе оптимизации с большим или меньшим успехом используются различные эвристические алгоритмы, позволяющие в итоге получить приемлемый календарный план.

При наличии нескольких вариантов ПОС и соответственно сроков строительства подобные планы составляются для каждого варианта и окончательный выбор варианта осуществляется на основе выбранного критерия.