- •Телешев в.И., Ватин н.И., Марчук а.Н…. Производство гидротехнических работ

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы Под общей редакцией проф., д.Т.Н. Телешева в.И.

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Введение к учебнику «Производство гидротехнических работ»

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Предисловие к I части учебника

- •Раздел I. Общие вопросы строительства

- •Глава 1. Общая схема возведения речных гидротехнических сооружений

- •1.1. Особенности гидротехнического строительства

- •1.2. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.3. Этапы возведения сооружений и пропуска строительных расходов

- •1.4. Особенности этапов возведения гидроузла и пропуска строительных расходов при различных компоновках основных сооружений

- •2.1. Возведение перемычек

- •2.2. Осушение котлованов

- •2.3. Перекрытие русла реки

- •Глава 3. Проекты организации строительства и проекты производства работ

- •3.1. Проекты организации строительства

- •3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

- •3.4. Проекты производства работ

- •3.4. Автоматизация разработки пос и ппр

- •Глава 4. Строительный транспорт и дороги

- •4.1. Общие положения по выбору типа транспорта

- •4.2. Автомобильный транспорт

- •4.3. Другие виды транспорта

- •Конвейерный транспорт, конвейерные поезда

- •Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт. Подвесные канатные дороги

- •4.4. Строительные дороги

- •Глава 5. Основные положения определения производительности строительных машин

- •5.1. Категории производительности строительных машин

- •5.2. Определение годового режима работы строительных машин

- •5.3. Определение необходимой общей производительности и числа строительных машин

- •Раздел II. Производство земляных работ

- •Глава 6. Общие вопросы производства земляных работ

- •6.1. Виды земляных работ и сооружений

- •6.2. Строительные свойства грунтов

- •6.3 Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

- •6.4. Баланс грунтовых масс

- •Глава 7. Технология производства земляных работ экскаваторами

- •7.1. Виды одноковшовых экскаваторов (о. Э.) и их рабочее оборудование

- •7.2. Технология производства земляных работ экскаваторами – прямая лопата

- •7.3. Технология производства работ экскаваторами «обратная лопата»

- •7.4. Технология производства работ экскаваторами – драглайн

- •7.5.Технология производства работ экскаватором - грейфером

- •7. 6. Производительность экскаваторов

- •Глава 8. Производства земляных работ землеройно-транспортными машинами

- •8.1. Виды землеройно-транспортных машин

- •8.2. Технология производства земляных работ скреперами

- •8.3. Технология производства земляных работ бульдозерами

- •8.4. Производства земляных работ грейдерами

- •8.5. Производства земляных работ подъемно-транспортными машинами (погрузчиками)

- •Глава 9. Возведение качественных насыпей

- •9.1 Качественные насыпи и состав технологических процессов

- •9.2 Сущность уплотнения и влияние различных факторов

- •Способы уплотнения грунтов

- •9.4 Особенности возведения неоднородных качественных насыпей

- •9.5. Определение производительности грунтоуплотняющих машин и параметров потока

- •Глава 10. Возведение земляных и каменно-набросных плотин с противофильтрационными элементами из негрунтовых материалов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Плотины с противофильтрационными элементами из асфальтобетона

- •10.3. Плотины с железобетонными экранами

- •10.4. Плотины с металлическими противофильтрационными элементами

- •10.5. Плотины с противофильтрационными элементами из геосинтетических материалов

- •10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

- •10.7. Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

- •Глава 11. Производство земляных работ в зимний период

- •11.1. Особенности земляных работ зимой

- •11. 2. Разработка мерзлых грунтов

- •11.3. Оттаивание грунтов

- •11.4. Устройство качественных насыпей в зимний период

- •Глава 12. Производство работ средствами гидромеханизации

- •12.1. Сущность гидромеханизации и условия ее применения

- •12.2. Разработка грунтов гидромониторами

- •12.3. Разработка грунта земснарядами

- •12.4. Гидравлический транспорт грунта

- •12.5. Намыв земляных сооружений

- •Раздел III. Производство бетонных работ

- •Глава 13. Бетон гидротехнических сооружений и требования, предъявляемые к нему

- •13.1. Общая классификация бетонов

- •Требования к бетонам гидротехнических сооружений

- •13.3. Зональное расположение марок бетона

- •Глава 14. Теоретические основы определения требований к технологии бетонных работ

- •14.1. Температурный режим блоков бетонирования

- •14.2. Термонапряженное состояние блоков. Причины трещинообразования

- •14.3. Определение допустимых температурных перепадов

- •14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

- •14.5. Приближенный метод определения величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости

- •14.6. Принципиальные направления конструктивных и технологических мероприятий по обеспечению трещиностойкости и монолитности бетонных гидротехнических сооружений

- •14.7. Расчетное обоснование дополнительных мероприятий по регулированию температурного режима в блоках бетонирования в зимний период

- •Глава 15. Разрезка сооружений на блоки бетонирования

- •15.1. Основные причины разрезки сооружений постоянными и временными швами

- •15.2. Основные принципы разрезки сооружений на блоки бетонирования

- •15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

- •15.4. Столбчатая система разрезки

- •15.5. Секционная система разрезки длинными блоками

- •15.6. Смешанные системы разрезки

- •Глава 16. Омоноличивание временных швов бетонных плотин

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Омоноличивание швов с помощью цементации

- •16.3. Омоноличивание с помощью объемных замыкающих блоков

- •Глава 17. Вспомогательные работы

- •17.1. Заготовка заполнителей

- •17.2. Арматурные работы

- •17.3. Опалубочные работы

- •Глава 18. Приготовление бетонной смеси

- •18.1 Требования к бетонной смеси

- •18.2. Технологические схемы бетонных заводов и их оборудование

- •18.З. Определение производительности бетоносмесителей и бетонных заводов

- •Глава 19. Бетонное хозяйство

- •19.1 Состав бетонного хозяйства и определение мощности бетонного завода

- •19.2. Склады заполнителей

- •19.3.Склады цемента

- •19.4. Установки для регулирования температуры составляющих бетонной смеси

- •19.5. Прочие установки и сооружения

- •Глава 20. Транспортирование бетонной смеси

- •20.I. Выбор транспортной схемы бетонных работ

- •20.2. Выбор типа горизонтального транспорта

- •20.3. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования

- •20.3. Выбор кранов

- •20.5. Определение производительности кранов

- •20.6. Определение комплексной производительности кранов

- •Глава 21. Подготовка блоков к бетонированию. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •21.1. Состав мероприятий по подготовке блоков к бетонированию

- •21.2. Подготовка оснований блоков

- •21.3. Уплотнение бетонной смеси

- •21.4. Технологические схемы (способы) укладки бетонной смеси в блоки бетонирования

- •Глава 22. Особенности производства бетонных работ в зимнее время

- •22.1. Дополнительные требования

- •22.2. Подготовка блоков к бетонированию

- •22.3. Приготовление и транспорт бетонной смеси

- •22.4. Укладка бетонной смеси

- •Глава 23. Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ

- •23.1. Основные требования и мероприятия по уходу за бетоном

- •23.2. Контроль качества бетона и бетонных работ

- •Глава 24. Специальные виды бетонных работ

- •24А. Производство сборного железобетона

- •24А.1. Назначение и типы сборных элементов и конструкций

- •24А.2. Производство сборного железобетона

- •24А.3. Транспорт и монтаж сборных элементов

- •Глава 24б. Подводное бетонирование

- •24Б.1. Подводное бетонирование и требования к нему

- •24Б.2. Способы подводного бетонирования

- •Глава 25. Совершенствование технологии бетонных работ при возведении высоких бетонных плотин.

- •25.1. Особенности возведения высоких бетонных плотин и совершенствование технологий их бетонирования

- •25.2 Добавки для бетонов и их эффективность

- •25.3 Применение литых бетонов в гидротехническом строительстве

- •Опыт применение литого бетона на строительстве Бурейской гэс

- •Глава 26. Особенности возведения бетонных сооружений из укатанного бетона

- •Тенденции совершенствования технологии строительства бетонных плотин из укатанного бетона

- •1. Общая

- •2. К разделу і

- •3. К разделу іі

- •4. К разделу ііі

- •Дополнительная литература по Главе 10

- •Дополнительная литература по Главе 24

- •В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

- •Расчет высоты забоя экскаватора типа

- •Объем захваченного ковшом грунта

В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

Критерием оптимизации предлагается выбрать эксплуатационную производительность экскаватора.

Расчет производительности возможно вести: а) обычным подходом с обобщенным Кв (см. § 7.6) и б) более подробно, с расчетом Кв отдельно по каждой операции. Последний вариант и излагается ниже.

Рассматриваем работу экскаватора «прямая лопата» в боковом ярусном забое при погрузке грунта на самосвалы. Здесь одним из основных технологических параметров является ширина забоя, которая и влияет на производительность. При этом существует оптимальная ширина забоя, отклонение от которой как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения ведет к снижению производительности экскаватора.

Например, уменьшение ширины забоя по сравнению с оптимальной приводит к уменьшению объема грунта, разрабатываемого с одной позиции (стоянки) экскаватора. Это, в свою очередь, потребует большей частоты передвижения экскаватора и, соответственно, большего общего времени на их осуществление, снижая тем самым коэффициент использования рабочего времени и эксплуатационную производительность экскаватора.

Завышение же ширины забоя приводит к увеличению осредненного угла поворота стрелы экскаватора из забоя на разгрузку. Это увеличивает продолжительность рабочего цикла и, соответственно, снижает техническую и эксплуатационную производительность экскаватора.

Отыскание оптимальной ширины забоя, обеспечивающей максимум производительности, и является целью приведенного решения.

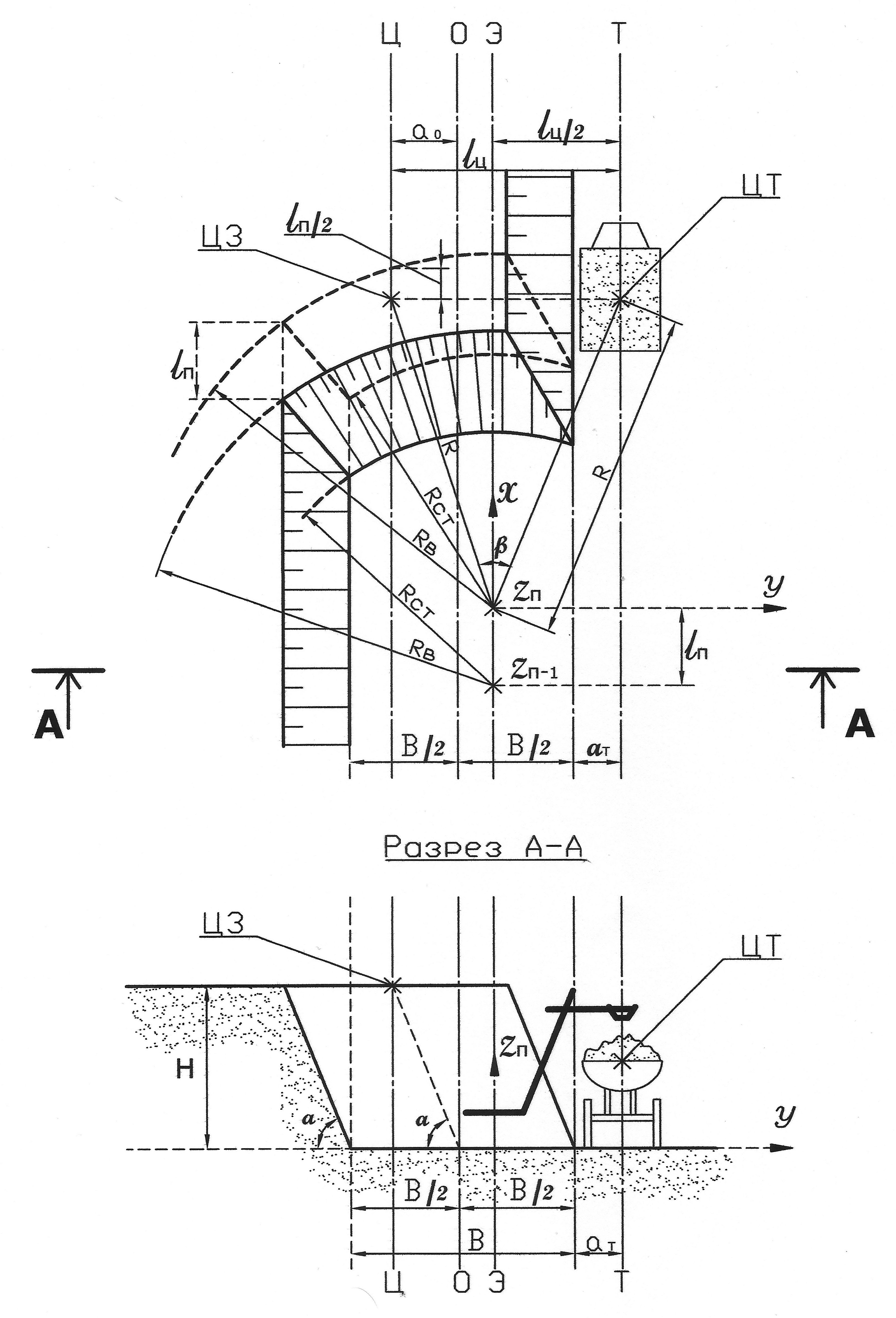

Расчетная схема забоя с основными размерами представлена на рис. 1: в плане и в разрезе. Здесь :

0 - ось забоя, проходящая по середине его подошвы;

ЦЗ - центр тяжести точек выхода ковша из забоя;

Ц - ось, проходящая через центры забоев (ЦЗ);

Э - ось экскаваторного хода;

Т - ось хода транспортных средств;

ЦТ - центр тяжести точек разгрузки ковша в транспортное средство (или в отвал).

Техническую часовую производительность экскаватора запишем в виде:

Пт=Qц/Тц, (1)

где Qц - объем грунта в ковше, приведенный к естественной плотности в

выемке;

Тц - продолжительность цикла экскаватора.

Рис.1

Эксплуатационная производительность будет

Пэ=Пт*Кв . (1а)

Здесь введем выражение:

Кв= Км* Кп* Крв* Кв´ |

где Км - коэффициент использования экскаватора во времени, учитывающий

перерывы в подаче автосамосвалов и время их маневрирования при

установке под погрузку;

Кп – то же, коэффициент, учитывающий потери времени на передвижки

экскаватора вдоль забоя;

Крв – коэффициент, учитывающий потери времени на концевые

развороты экскаватора (сюда же относятся и приведенные потери

времени, связанные со снижением производительности экскаватора

при начальной врезке в следующую ленту забоя),

Кв´ – коэффициент, учитывающий прочие потери времени.

![]() (2)

(2)

при условии:

![]() ,

,

где Тм - время на маневрирование (0,5-2 мин) и перерывы в подаче самосвала под погрузку.

(2а)

(2а)

при условии:

![]() ,

,

где Тп - время, затрачиваемое на одну передвижку экскаватора вдоль забоя

(1-4 мин).

Объем грунта, разрабатываемый с одной стоянки экскаватора,

Vп=lп*H*B,

где lп - длина (шаг) передвижки экскаватора;

B – ширина забоя;

H - высота забоя.

|

![]() ,

(3)

,

(3)

где R – средний расчетный радиус резания при заборе грунта;

β - средний расчетный угол поворота экскаватора на выгрузку в радианах

(измеряется между направлениями на центр тяжести точек выхода

ковша из забоя (ЦЗ) и на центр тяжести точек выгрузки грунта из

ковша (ЦВ)).

α=α0+αт, (3а)

где α0- эксцентриситет забоя (расстояние ЦЗ от оси 0 забоя);

αт - расстояние от границы забоя до оси транспортного хода.

Продолжительность цикла представим в виде:

(4)

|

.

(4а)

.

(4а)

при условии:

![]() и

и

![]() ,

,

где Vл - объем снимаемой экскаватором ленты грунта

![]()

(4б)

Здесь Трв - время, затрачиваемое на один концевой разворот экскаватора

(4-7 мин);

Lл - длина ленты грунта, разрабатываемой экскаватором (или длина

одной проходки экскаватора), равная длине карьера. В первом

приближении можно принятьКрв=1,0. Далее

![]() и

и

![]() , (4в)

, (4в)

где вт - ширина транспортного средства;

∆αТ - запас ширины, равный 0,5-1,0м;

α - угол откоса элемента забоя (45º -75º при переходе от сыпучих грунтов

к связным).

Ниже приведены справочные эмпирические зависимости:

![]() ,с;

,с;

![]() , с∕рад;

(5)

, с∕рад;

(5)

![]() ;

;

![]() ,м;

,м;

![]() ;

;

![]() .

.

Здесь Ктр - коэффициент трудности разработки грунта, зависящий от

его группы (для 1У гр.- 1,0, для гр. 1-У1 - 0.55-1,6);

Мэ - масса экскаватора, т;

Rр - максимальный радиус резания, м;

ηн. в - относительная высота забоя (равна 1 -1,2 при возрастании

группы грунта по трудности разработки);

Нн. в - высота напорного вала на стреле экскаватора;

Rв - максимальный радиус выгрузки.

Из геометрических соотношений имеем предельные величины для ширины забоя (теоретический максимум и технологический минимум).

![]() ,

(6)

,

(6)

![]() ,

(6а)

,

(6а)

где Rст - максимальный радиус резания грунта на уровне стоянки

экскаватора.

При малых В рекомендуется проверить, не касается ли платформа экскаватора откосов забоя. Проверка легко выполняется графически на плане забоя или по условию

![]() ,

(6б)

,

(6б)

где rхв - радиус хвостовой части экскаватора.

Абсолютная максимальная ширина забоя (физический максимум) и ее технологический максимум

|

,

![]() ,

(6в)

,

(6в)

где Rв - максимальный радиус выгрузки.

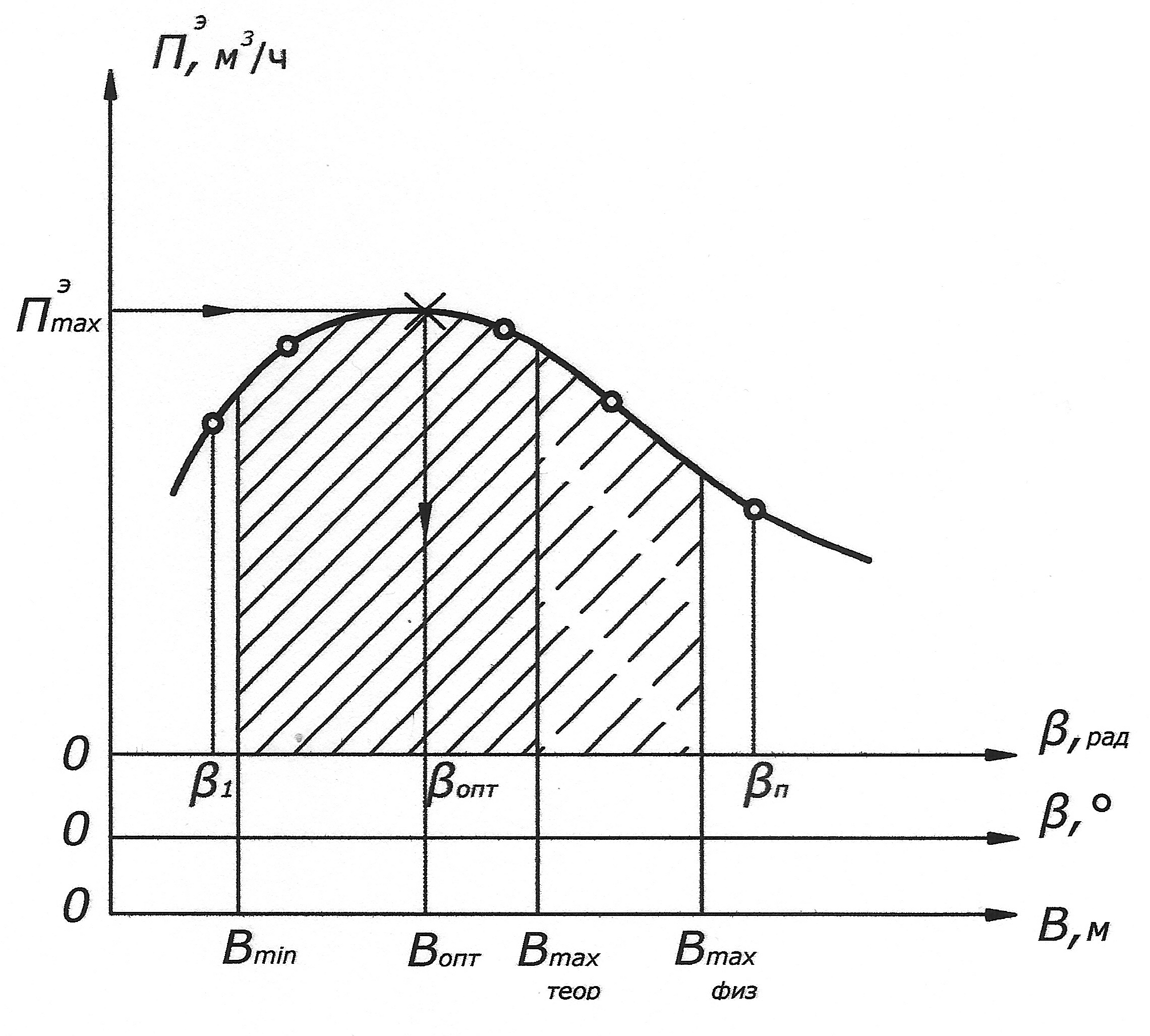

Задавая ряд величин βi , находят соответствующие им производительности Пiэ и строят график функции Пэ=f(β , В), представленный на рис.2, по которому находят оптимальный угол поворота экскаватора βопт, соответствующий максимуму эксплуатационной производительности Пэmax. По величине βопт находят остальные технологические параметры, в том числе оптимальную ширину забоя Вопт и уточняют расчетом величину Пэmax.

Эта производительность может служить основой для уточнения: необходимого количества экскаваторов, проектного потока грунта, а также срока строительства (путём обратного перерасчёта).

Отметим, что здесь повышение производительности достигается без каких-либо дополнительных затрат, лишь изменением геометрических параметров технологического процесса.

Рис.2