- •Телешев в.И., Ватин н.И., Марчук а.Н…. Производство гидротехнических работ

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы Под общей редакцией проф., д.Т.Н. Телешева в.И.

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Введение к учебнику «Производство гидротехнических работ»

- •Часть 1. Общие вопросы строительства. Земляные и бетонные работы

- •Предисловие к I части учебника

- •Раздел I. Общие вопросы строительства

- •Глава 1. Общая схема возведения речных гидротехнических сооружений

- •1.1. Особенности гидротехнического строительства

- •1.2. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.3. Этапы возведения сооружений и пропуска строительных расходов

- •1.4. Особенности этапов возведения гидроузла и пропуска строительных расходов при различных компоновках основных сооружений

- •2.1. Возведение перемычек

- •2.2. Осушение котлованов

- •2.3. Перекрытие русла реки

- •Глава 3. Проекты организации строительства и проекты производства работ

- •3.1. Проекты организации строительства

- •3.2. Алгоритм составления календарных планов строительства крупных гидротехнических объектов

- •3.4. Проекты производства работ

- •3.4. Автоматизация разработки пос и ппр

- •Глава 4. Строительный транспорт и дороги

- •4.1. Общие положения по выбору типа транспорта

- •4.2. Автомобильный транспорт

- •4.3. Другие виды транспорта

- •Конвейерный транспорт, конвейерные поезда

- •Трубопроводный контейнерный пневмотранспорт. Подвесные канатные дороги

- •4.4. Строительные дороги

- •Глава 5. Основные положения определения производительности строительных машин

- •5.1. Категории производительности строительных машин

- •5.2. Определение годового режима работы строительных машин

- •5.3. Определение необходимой общей производительности и числа строительных машин

- •Раздел II. Производство земляных работ

- •Глава 6. Общие вопросы производства земляных работ

- •6.1. Виды земляных работ и сооружений

- •6.2. Строительные свойства грунтов

- •6.3 Определение объемов земляных работ. Баланс грунтовых масс

- •6.4. Баланс грунтовых масс

- •Глава 7. Технология производства земляных работ экскаваторами

- •7.1. Виды одноковшовых экскаваторов (о. Э.) и их рабочее оборудование

- •7.2. Технология производства земляных работ экскаваторами – прямая лопата

- •7.3. Технология производства работ экскаваторами «обратная лопата»

- •7.4. Технология производства работ экскаваторами – драглайн

- •7.5.Технология производства работ экскаватором - грейфером

- •7. 6. Производительность экскаваторов

- •Глава 8. Производства земляных работ землеройно-транспортными машинами

- •8.1. Виды землеройно-транспортных машин

- •8.2. Технология производства земляных работ скреперами

- •8.3. Технология производства земляных работ бульдозерами

- •8.4. Производства земляных работ грейдерами

- •8.5. Производства земляных работ подъемно-транспортными машинами (погрузчиками)

- •Глава 9. Возведение качественных насыпей

- •9.1 Качественные насыпи и состав технологических процессов

- •9.2 Сущность уплотнения и влияние различных факторов

- •Способы уплотнения грунтов

- •9.4 Особенности возведения неоднородных качественных насыпей

- •9.5. Определение производительности грунтоуплотняющих машин и параметров потока

- •Глава 10. Возведение земляных и каменно-набросных плотин с противофильтрационными элементами из негрунтовых материалов

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Плотины с противофильтрационными элементами из асфальтобетона

- •10.3. Плотины с железобетонными экранами

- •10.4. Плотины с металлическими противофильтрационными элементами

- •10.5. Плотины с противофильтрационными элементами из геосинтетических материалов

- •10.6. Плотины на вечно мерзлом основании с мерзлотными противофильтрационными завесами

- •10.7. Плотины с завесами возводимыми методом струйной цементации

- •Глава 11. Производство земляных работ в зимний период

- •11.1. Особенности земляных работ зимой

- •11. 2. Разработка мерзлых грунтов

- •11.3. Оттаивание грунтов

- •11.4. Устройство качественных насыпей в зимний период

- •Глава 12. Производство работ средствами гидромеханизации

- •12.1. Сущность гидромеханизации и условия ее применения

- •12.2. Разработка грунтов гидромониторами

- •12.3. Разработка грунта земснарядами

- •12.4. Гидравлический транспорт грунта

- •12.5. Намыв земляных сооружений

- •Раздел III. Производство бетонных работ

- •Глава 13. Бетон гидротехнических сооружений и требования, предъявляемые к нему

- •13.1. Общая классификация бетонов

- •Требования к бетонам гидротехнических сооружений

- •13.3. Зональное расположение марок бетона

- •Глава 14. Теоретические основы определения требований к технологии бетонных работ

- •14.1. Температурный режим блоков бетонирования

- •14.2. Термонапряженное состояние блоков. Причины трещинообразования

- •14.3. Определение допустимых температурных перепадов

- •14.4. Факторы, влияющие на величину допустимого перепада температур

- •14.5. Приближенный метод определения величины необходимого снижения максимальной температуры в блоке по условиям его трещиностойкости

- •14.6. Принципиальные направления конструктивных и технологических мероприятий по обеспечению трещиностойкости и монолитности бетонных гидротехнических сооружений

- •14.7. Расчетное обоснование дополнительных мероприятий по регулированию температурного режима в блоках бетонирования в зимний период

- •Глава 15. Разрезка сооружений на блоки бетонирования

- •15.1. Основные причины разрезки сооружений постоянными и временными швами

- •15.2. Основные принципы разрезки сооружений на блоки бетонирования

- •15.3. Разрезка ярусная «вперевязку» («днепровская»)

- •15.4. Столбчатая система разрезки

- •15.5. Секционная система разрезки длинными блоками

- •15.6. Смешанные системы разрезки

- •Глава 16. Омоноличивание временных швов бетонных плотин

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Омоноличивание швов с помощью цементации

- •16.3. Омоноличивание с помощью объемных замыкающих блоков

- •Глава 17. Вспомогательные работы

- •17.1. Заготовка заполнителей

- •17.2. Арматурные работы

- •17.3. Опалубочные работы

- •Глава 18. Приготовление бетонной смеси

- •18.1 Требования к бетонной смеси

- •18.2. Технологические схемы бетонных заводов и их оборудование

- •18.З. Определение производительности бетоносмесителей и бетонных заводов

- •Глава 19. Бетонное хозяйство

- •19.1 Состав бетонного хозяйства и определение мощности бетонного завода

- •19.2. Склады заполнителей

- •19.3.Склады цемента

- •19.4. Установки для регулирования температуры составляющих бетонной смеси

- •19.5. Прочие установки и сооружения

- •Глава 20. Транспортирование бетонной смеси

- •20.I. Выбор транспортной схемы бетонных работ

- •20.2. Выбор типа горизонтального транспорта

- •20.3. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования

- •20.3. Выбор кранов

- •20.5. Определение производительности кранов

- •20.6. Определение комплексной производительности кранов

- •Глава 21. Подготовка блоков к бетонированию. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •21.1. Состав мероприятий по подготовке блоков к бетонированию

- •21.2. Подготовка оснований блоков

- •21.3. Уплотнение бетонной смеси

- •21.4. Технологические схемы (способы) укладки бетонной смеси в блоки бетонирования

- •Глава 22. Особенности производства бетонных работ в зимнее время

- •22.1. Дополнительные требования

- •22.2. Подготовка блоков к бетонированию

- •22.3. Приготовление и транспорт бетонной смеси

- •22.4. Укладка бетонной смеси

- •Глава 23. Уход за бетоном и контроль качества бетонных работ

- •23.1. Основные требования и мероприятия по уходу за бетоном

- •23.2. Контроль качества бетона и бетонных работ

- •Глава 24. Специальные виды бетонных работ

- •24А. Производство сборного железобетона

- •24А.1. Назначение и типы сборных элементов и конструкций

- •24А.2. Производство сборного железобетона

- •24А.3. Транспорт и монтаж сборных элементов

- •Глава 24б. Подводное бетонирование

- •24Б.1. Подводное бетонирование и требования к нему

- •24Б.2. Способы подводного бетонирования

- •Глава 25. Совершенствование технологии бетонных работ при возведении высоких бетонных плотин.

- •25.1. Особенности возведения высоких бетонных плотин и совершенствование технологий их бетонирования

- •25.2 Добавки для бетонов и их эффективность

- •25.3 Применение литых бетонов в гидротехническом строительстве

- •Опыт применение литого бетона на строительстве Бурейской гэс

- •Глава 26. Особенности возведения бетонных сооружений из укатанного бетона

- •Тенденции совершенствования технологии строительства бетонных плотин из укатанного бетона

- •1. Общая

- •2. К разделу і

- •3. К разделу іі

- •4. К разделу ііі

- •Дополнительная литература по Главе 10

- •Дополнительная литература по Главе 24

- •В параграфе 7.6 «Производительность экскаваторов» дан общий подход к определению оптимальных параметров забоев экскаваторов различных типов.

- •Расчет высоты забоя экскаватора типа

- •Объем захваченного ковшом грунта

2.3. Перекрытие русла реки

Способы перекрытия и области их применения

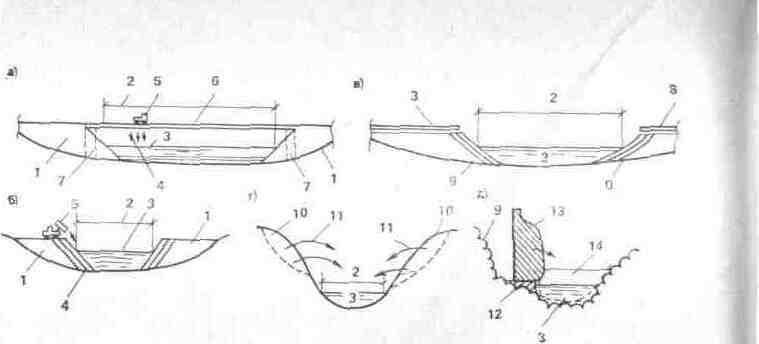

Перекрытие русла реки при строительстве речного гидроузла является одним из сложных этапов работ в общей схеме пропуска строительных расходов. Сущность процесса перекрытия заключается в переключении расходов воды в реке на заранее подготовленный на I этапе водоотводящий тракт (различные отверстия, туннели, каналы) путем постепенного или мгновенного завала русла различного рода материалами (песчано-гравелистой смесью, горной массой, сортировочным камнем, специальными бетонными элементами (кубами, тетраядрами и др.), (рис. 2.13).

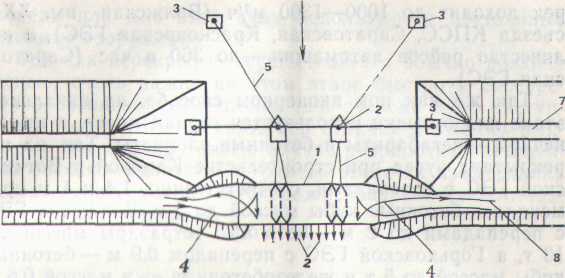

Рис. 2.13. Общая схема перекрытия русла

1—каменный банкет; 2—проран; 3 — предварительное стеснение русла; 4—контур земляной плотины; 5 — подводящий канал; 6— прорезь в верховой перемычке; 7—земляная плотина; 8—водосбросные отверстия строительного периода; 9—прорезь в низовой перемычке

Перекрытие русла осуществляется следующими способами (рис. 2.14): фронтальной отсыпкой каменного банкета в текущую воду (фронтальный способ); пионерной отсыпкой каменного банкета в текущую воду (пионерный способ); намывом песчано-гравийного грунта средствами гидромеханизации (намывной способ); мгновенным обрушением в русло земляных или горных масс (способ направленного взрыва); прочими специальными способами (сбрасыванием крупных бетонных массивов или их опрокидыванием, затоплением плавучих конструкций, забивкой шпунтовых рядов, погружением плетневых или соломенных тюфяков и т. д.).

Наиболее

распространенными способами перекрытия

русла реки являются фронтальный и

пионерный способы отсыпки каменного

банкета в воду. Сложность перекрытия

при применении этих способов зависит

в основном от двух факторов: максимальной

скорости потока в проране Умакс

и максимальной удельной мощности потока

![]() ,

а также от общей мощности потока N.

,

а также от общей мощности потока N.

![]() (2.1)

(2.1)

![]() ,

,

где Q — общий расход через проран; q — удельный расход в проране; —плотность жидкости (воды); —перепад уровня воды в проране.

Именно различием гидровлических условий и соответствующих им максимальных скоростей и отличаются эти способы.

Рис. 2.14. Перекрытие русла реки (а—фронтальным способом, б—пионерным способом; в — намывным способом, г — методом направленного взрыва, д — бетонными массивами)

1—банкет предварительного стеснения русла; 2— проран; 3 — речной поток; 4— отсыпаемый материал; 5 — автосамосвал; б—мост; 7 — ряжевые устои; 8— подача грунта гидротранспортом; 9— намываемые слои; 10 — взрываемый скальный склон реки; 11—направленный разлет материала; 12—площадка для изготовления бетонного массива; 13—бетонный массив до опрокидывания, 14 — бетонный массив после опрокидывания

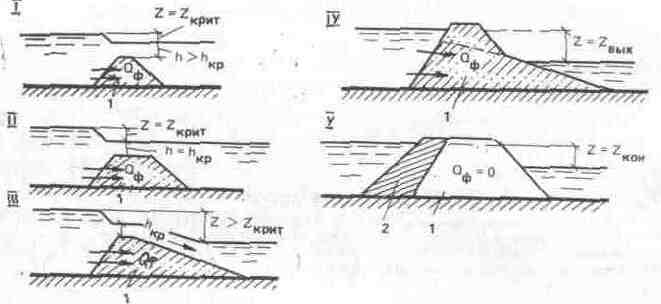

При

фронтальном перекрытии выявлены

четыре характерные конфигурации

каменного банкета по мере увеличения

перепада на банкете и увеличения скорости

потока (рис. 2.15). При этом следует различать

три характерных перепада на банкете:

критический перепад

![]() ,

перепад при выходе наброски из воды

,

перепад при выходе наброски из воды

![]() и

конечный перепад

и

конечный перепад

![]() .

.

Рис.2.15. Стадии формирования банкета и гидравлические условия при фронтальном способе перекрытия

I — каменный банкет; 2 — противофильтрационный экран

Критический перепад соответствует достижению максимальной мощности и скорости потока. Приближенно для фронтального перекрытия можно принимать:

![]() ;

(2.2)

;

(2.2)

![]() .

.

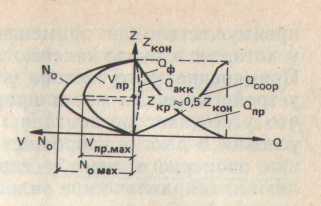

Изменение перепадов, скоростей, расходов и мощности потока при фронтальном перекрытии можно наглядно представить в виде интегрального графика (рис. 2.16).

При пионерном перекрытии различают две стадии: водослива и быстротока, или шлейфообразования.

Рис. 2.16. График изменения гидравлических характеристик потока в проране при фронтальном способе перекрытия

Максимальная скорость и максимальные удельные мощности при пионерном перекрытии наблюдаются при смыкании откосов банкета по дну. При этом достигается критический перепад , причем он близок к конечному перепаду (Рис.2.17), т. е. для пионерного перекрытия можно принимать

![]()

Рис. 2.17. Изменения гидравлических характеристик при перекрытии реки пионерным способом

![]() критический

перепад при фронтальном перекрытии;

критический

перепад при фронтальном перекрытии;

![]() критический перепад при пионерном

перекрытии;

критический перепад при пионерном

перекрытии;

![]() критическая скорость при фронтальном

перекрытии;

критическая скорость при фронтальном

перекрытии;

![]() критическая скорость при пионерном

перекрытии;

критическая скорость при пионерном

перекрытии;

![]() расход

по водоотводящему тракту;

расход

по водоотводящему тракту;

![]() расход

через проран;

расход

через проран;

![]() конечный

перепад

конечный

перепад

Таким образом, максимальные скорости при фронтальном перекрытии значительно ниже, чем при пионерном (при одинаковых конечных перепадах ). Поэтому он имеет преимущество для применения при перекрытии рек, у которых в русле залегают легкоразмываемые грунты. Но его применение усложняется необходимостью устройства моста через проран для отсыпки банкета. При применении пионерного способа перекрытия, наоборот, утяжеляются гидравлические условия в русле, но упрощаются организация и производство работ, не требуется устройства моста.

Выбор способа перекрытия в принципе должен осуществляться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Наибольшее

влияние на выбор способа перекрытия

оказывают природные геологические и

гидрологические условия в створе

перекрытия. От гидрологических условий

зависит также выбор величины расчетного

расхода перекрытия

![]() и

сроков перекрытия русла.

и

сроков перекрытия русла.

Сроки перекрытия русла приурочиваются к меженным периодам и обычно устанавливаются в конце судоходного периода в осенне-зимние месяцы.

Расчеты перекрытия русла

Обоснование варианта перекрытия русла должно сопровождаться рядом соответствующих расчетов.

В

целом гидравлические и иные расчеты

для обоснования перекрытия русла

включают в себя: определение допустимого

предварительного стеснения русла реки

до раскрытия перемычек; определение

конечного перепада на банкете

;

контроль за изменением гидравлических

характеристик потока (расхода Q, перепадов

![]() ,

скоростей в проране, полной и удельной

мощностей потока N и

)

в проране и на сооружениях в процессе

перекрытия; определение крупности

камня, необходимого для закрытия прорана

на разных стадиях; определение объема

камня различной крупности.

,

скоростей в проране, полной и удельной

мощностей потока N и

)

в проране и на сооружениях в процессе

перекрытия; определение крупности

камня, необходимого для закрытия прорана

на разных стадиях; определение объема

камня различной крупности.

Все эти расчеты выполняются с использованием законов гидравлики и программ на ЭВМ.

Организация работ по перекрытию русла

Перекрытие русла можно разбить на следующие стадии: подготовительную, предварительного стеснения русла, перекрытия прорана и заключительную.

На подготовительной стадии осуществляются работы по организации складов материалов, по устройству дорог (а при необходимости и мостов) от складов к створу перекрытия, по подготовке транспортных и погрузочных средств, по устройству освещения района перекрытия, по организации гидрологической службы и другие работы, обеспечивающие успешное и своевременное перекрытие русла. Эти работы выполняются за 1—2 мес. до перекрытия прорана параллельно с основными работами по возведению сооружений в котловане 1-й очереди.

Предварительное стеснение русла предусматривает сужение перекрываемого русла до допустимых по условиям судоходства и размыва русла с сохранением расчетного прорана. Это стеснение русла при всех способах перекрытия осуществляется пионерной отсыпкой каменного банкета с берегов (с одного или двух) или намывом песчано-гравелистого грунта.

Для улучшения условий перекрытия при легкоразмываемых грунтах в русле предусматривается предварительное крепление дна малоразмываемым грунтом (как правило, горной массой или камнем) путем отсыпки этого грунта с плавсредств. Крепление осуществляется по всей ширине прорана на 5—10 м вверх и на 50—100 м вниз по течению от оси банкета в зависимости от грунтов основания и условий их размыва при стеснении русла.

Во избежание последующего размыва толщина крепления должна быть не менее 3 диаметров отсыпаемого камня. Параллельно с этими работами на данной стадии осуществляются подготовка всего водоотводящего тракта в котловане 1-й очереди и обжатие перемычек.

Перекрытие прорана русла—наиболее ответственный момент во всем этапе перекрытия и, начинается с разборки перемычек 1-й очереди, затопления котлована и переключения части расхода из русла на водосбросные сооружения. При этом особое внимание здесь следует уделить тщательности разборки перемычек до проектных размеров. При недостаточной разборке перемычек общий перепад при перекрытии может значительно превышать основной расчетный перепад на сооружении, что усложняет перекрытие.

После раскрытия перемычек часть расходов переключается на водосбросные сооружения, расходы, перепады и скорости в русле падают, что дает возможность начинать перекрытие прорана тем же материалом, который использовался в банкете при предварительном стеснении (обычно—горная масса). Так как скорость в проране после начала отсыпки постепенно увеличивается по мере сужения прорана и увеличения перепада, для отсыпки на разных стадиях перекрытия должен в принципе применяться материал разной крупности. Однако на практике чаще всего применяют два вида материалов. На начальном этапе применяется горная масса, а на заключительном—крупный камень (негабариты) и различные бетонные элементы (кубы, тетраэдры, железобетонные ежи и др.). Чем выше перепад при перекрытии и удельные мощности потоков, тем в принципе крупнее должны быть отсыпаемые элементы.

При перекрытии рек со слаборазмываемыми и неразмываемыми руслами перепады достигают значительных величин. Так, при пионерном перекрытии Ангары в створе Усть-Илимской ГЭС максимальный перепад достигал 3,82 м при расходе 2970 м3^ и удельной мощности потока 900 кВт. Для перекрытия прорана на последнем этапе здесь применялись связки негабаритов общей массой до 25 т. При перекрытии р. Чирчик (Чарвакская ГЭС) перепад достигал 4,2 м, а рек Вилюй (Вилюйская ГЭС) и Нарын (Токтогульская ГЭС), соответственно, 5 и 7,32 м. На Чарвакской ГЭС применялся крупный камень до 1 м, негабариты и бетонные массивы до 10 т, на Вилюйской ГЭС — крупноглыбовый камень массой до 25 т, а на Токтогульской ГЭС — бетонные тетраэдры массой 10 т и каменные глыбы до 25 т.

Для уменьшения перепадов и скоростей в проране при пионерном способе возможно применять двухбанкетные схемы перекрытия, рассредоточивая общий перепад на два банкета.

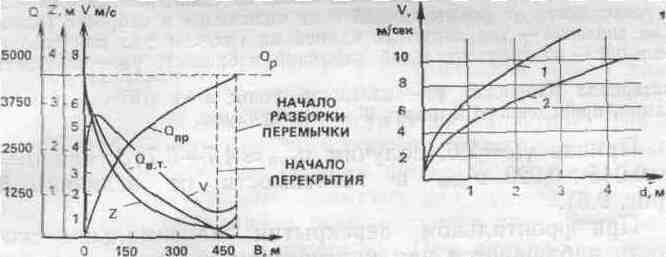

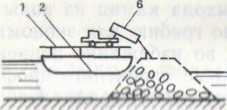

При фронтальном способе дополнительным элементом организации перекрытия прорана является необходимость устройства транспортных коммуникаций для возможности отсыпки материала одновременно по всей ширине прорана. Обычно для этих целей устраиваются наплавные мосты (рис. 2.18). Иногда применяются канатные дороги, кабель-краны и стационарные мосты. Отсыпка материалов с мостов осуществляется с помощью автосамосвалов с торцевой или бортовой разгрузкой, для чего они специально должны быть подготовлены. Ширина мостов должна обеспечивать свободное маневрирование транспортом при разгрузке камня. При торцевой разгрузке автосамосвалов грузоподъемностью 5—15 т она составляет 18—20 м, при бортовой разгрузке—10—12 м. Отсыпка должна производиться равномерно по всей ширине прорана во избежание неравномерности размыва русла, поэтому отсыпка с мостов требует непрерывной организации промеров отсыпаемых слоев и четкого регулирования движения машин к местам отсыпки по результатам промеров. Интенсивность отсыпки при перекрытии больших рек доходит до 1000—1300 м/ч (Волжская им. XXII съезда КПСС, Саратовская, Красноярская ГЭС), а количество рейсов автомашин—до 360 в час (Саратовская ГЭС).

Рис. 2.18. Организация работ при фронтальном способе перекрытия

1 – понтонный мост, 2 – баржи, 3 - ряжи или анкеры, 4 – ряжевые устои, 5 – тросы для расчалки барж, 6 – схема движения автосамосвалов, 7 – плотина, 8 – низовой банкет плотины

Так же как при пионерном способе, на начальном этапе для отсыпки используется горная масса, а на конечном—негабариты и бетонные элементы. Так, на перекрытиях русел при строительстве Камской и Воткинской ГЭС с перепадами, соответственно, 1,4 и 1 м применялись бетонные кубы массой до 5 т, Волжских ГЭС с перепадами до 2 м—бетонные тетраэдры массой до 10 т, а Горьковской ГЭС с перепадом 0,9 м—бетонные кубы массой до 5 т и железобетонные ежи массой 0,6 т.

На заключительной стадии после непосредственного перекрытия прорана осуществляют досыпку банкета до проектного профиля требуемой конструкции. Банкет перекрытия входит обычно в состав низового дренажного банкета плотины с соответствующими фильтрами и располагается на его месте.

В случае наличия котлована 2-й очереди банкет перекрытия, как правило, входит в состав будущей поперечной верховой перемычки и располагается на ее месте. В этом случае сразу после перекрытия осуществляется возведение этой перемычки до отметок, соответствующих уровню воды при перекрытии, а в дальнейшем (к паводку) до отметок, соответствующих пропуску расчетного строительного расхода. Параллельно возводится низовая поперечная перемычка.

Так как перекрытие осуществляется обычно поздней осенью, очень важно на этом этапе быстро и своевременно организовать котлован 2-й очереди и до наступления холодов осуществить его откачку и выемку рыхлых грунтов. В противном случае разработка насыщенных песчано-гравелистых грунтов после их промерзания значительно усложнит и удорожит разработку котлована в зимних условиях.

Примером перекрытия крупных рек в последний период является перекрытие р. Янцзы на строительстве гидроузла «Три ущелья» в Китае. Перекрытие реки было осуществлено в ноябре 1997 г. И происходило при условиях, которых не знала практика мирового гидростроительства.

Одним из существенных особенностей перекрытия в створе гидроузла является большая глубина реки; максимальная глубина достигала 60 м, что усложнило производство работ. Проект перекрытия предусматривал одновременное стеснение русла с обоих берегов реки с использованием самосвалов грузоподъемностью 44 – 77 т. Ширина перемычки (банкета) поверху составляла 30 м, что дало возможность одновременной работы трёх самосвалов параллельно. В результате была достигнута интенсивность отсыпки породы 194 000 куб.м/сут, или 17 100 куб.м/ч. Всего в проран было отсыпано 208 000 куб.м скальной породы. Ширина прорана 40 м, глубина 60 м.

Фактический расход реки при перекрытии составил 11 600 куб.м/с, максимальный перепад 0,66 м, максимальная скорость течения 4,22 м/с. Пропуск расходов при перекрытии осуществлялся через 23 донных водосброса сечением 7*9 м в водосливных секциях плотины. В целом плотина рассчитана на пропуск в период эксплуатации расхода 0,1 % равного 116 000 куб.м/с с проверкой на пропуск расхода 0,01 %. Общая длина водосливных секций плотины 483 м. В плотине расположено 23 донных водосброса сечением 7*9 м и 22 поверхностных водосброса при ширине пролета 8 м.