- •Физико-химические свойства нефти и её фракций

- •Плотность

- •Мольная масса

- •Давление насыщенных паров (днп)

- •Критические параметры, сжимаемость, фугитивность

- •Поверхностное натяжение

- •Вязкость (внутреннее трение)

- •Характерные температуры

- •Оптические свойства

- •Электрические свойства

- •Пластичные свойства

- •Моторные свойства

- •Технологические и экспуатационные свойства

- •Тепловые свойства

- •Характеристика природных газов

- •Системы классификации природных энергоносителей

- •Критерии выбора варианта технологической схемы при первичной переработке нефти

- •Конденсационно-вакуум создающие системы на установках авт

- •Характеристика нефтяных дисперсных систем (ндс) и их устойчивость

- •Основные сведения о поиске, разведке (бурении) на нефть и газ, а также методах извлечения нефти из скважин, сбора и промышленной подготовке нефти.

Основные сведения о поиске, разведке (бурении) на нефть и газ, а также методах извлечения нефти из скважин, сбора и промышленной подготовке нефти.

Геологоразведочный процесс состоит из двух этапов - поискового и разведочного.

Поисковый этап - это комплекс работ по сбору данных о геологическом строении с использ-нием не разрушающих недра методов. В число таких методов входят измерения физических св-в горных пород - скорости распространения в них упругих колебаний (сейсморазведка), плотности, магнитных свойств, электропроводимости, а также изучение химсостава подземных вод вблизи поверх-ти Земли. Наибольшее применение получила сейсморазведка, т. е. измерение скорости распространения продольной взрывной волны в толще горных пород. В определенной точке на небольшой глубине производится взрыв заряда взрывчатки, вызывающий глубинные колебания горных пород. Отраженные от различных слоев упругих горных пород волны этих колебаний регистрируются расставленными по специальной сетке сейсмоприемниками и записываются в виде сейсмограмм с одновременной фиксацией меток времени. В основе магниторазведки лежит изучение аномалий магнитного поля Земли, связанных с различиями магнитных свойств горных пород. Эти аномалии, измеряемые у поверхности Земли, отражают существование в ее недрах складчатых структур или массивов плотных кристаллических пород. На основе геофизических методов исследования Земли строят структурные карты, отображающие ее глубинное строение, в том числе предполагаемые ловушки. Геохимические методы дополняют геофизические. С их помощью проводится газовая съемка (определение микроконцентраций углеводородных газов в припочвенном слое воздуха), микробиологическая съемка (выявление в почве микроорганизмов, питающихся углеводородами), а также изучение химического состава подземных вод, выходящих на поверхность Земли.

Бурение разведочных скважин является основным способом окончательной разведки месторождений углеводородов и последующего определения их запасов. На 1ом этапе разведки по определенной сетке пробуривают структурные скважины глубиной 500-700 м с целью составления надежных структурных карт строения геологических пластов на этих глубинах. Затем приступают к бурению разведочных скважин на определенные проектом глубины, где ожидаются скопления нефти и газа. Задача разведочного бурения - однозначно доказать наличие месторождения нефти или газа и установить их запасы. Наибольшее распространение в бурении получил гидротурбинный двигатель (турбобур). В качестве промывочной жидкости при бурении скважин применяют глинистые растворы. Для этого используют специальные (обычно бентонитовые) глины, которые с водой дают высокодисперсные растворы, близкие к коллоидным. Такие растворы не расслаиваются и могут транспортировать достаточно крупные частички разбуриваемой горной породы (чем ближе раствор по структуре к гелю, тем более крупные частицы может он транспортировать). Для снижения водоотдачи в глинистый раствор часто добавляют специальные присадки (сульфит щелочная барда, кальцинированная сода, продукты переработки угля иди торфа и др.). Глинистый раствор при бурении выполняет несколько важных функций: промывка забоя скважины от частиц породы и охлаждение бурового инструмента; транспортирование разбуриваемой породы на поверхность земли; привод двигателя (при бурении турбобуром); обмазка стенок скважины и защита их от разрушения; закупорка пористых (трещиноватых) пород, через к-рые проходит скважина, и предотвращение попадания из них в скважину пластовых вод и газов; уравновешивание больших пластовых давлений недр Земли, которые с каждым километром глубины возрастают на 10 МПа.

Конструкция скважины при бурении подчиненa определенным правилам. Вначале строят устье скважины. Для этого выкапывают шурф глубиной 6-8 м (до устойчивых пород). В него опускают обсадную трубу, а простр-во между ней и стенкой шурфа заливают бутобетоном, труба выполняет в дальнейшем ф-ции направляющей. Наверху устья скважины устанавливают превентер - устр-во, предотвращающее выброс глинистого раствора из скважины в случае ее неожиданного фонтан-ния. При проходке первых 50-400 м стенки скважины обычно состоят из наиб. непрочных пород, и для предотвращения их обвала в этот участок скважины опускают обсадную трубу, а затрубное простр-во цементируют. Такое крепление скважины осуществляют и в дальнейшем, причем, чем глубже, тем меньшего диаметра прим-ся труба (и соотв-но буровой инстр-нт). Последняя обсадная труба наз-ся эксплуатационной колонной. В процессе бурения долото интенсивно изнашивается - истираются или выкрашиваются кромки режущих зубьев, и его необх-мо заменять. Проходка одним долотом, оснащенным из твердых сплавов, составляет в зависимости от степени твердости пород от 10 до 40 м. При проходке наиб. твердых пород (гранитов) используют алмазные долота, проходка которыми достигает 150-200 м. После износа долота производят его замену. Для этого всю систему бурильных труб поднимают из скважины лебедкой, развинчивая ее в местах соединений. После замены долота бурильная колонна вновь свинчивается из тех же труб и опускается к забою. По мере углубления забоя к колонне привинчивают новые бурильные трубы. Спускоподъемные операции занимают большую часть времени по сравнению с процессом активного бурения породы.

Технология морского бурения отличается от технологии сухопутного бурения только методом установки (фиксации) буровой вышки и уплотнения устья скважины. Вышку устанавливают в этих случаях на буровой платформе, которая может быть двух типов: жестко опирающаяся на морское дно несколькими мощными колоннами и располагающаяся над водной гладью (опорные колонны забиваются в дно на 4-5 м); полузатопляемая платформа, которая может действовать как при расположении на дне моря глубиной до 30 м, так и на плаву в водах глубиной до 180 м. При бурении с такой платформы первоначально устанавливают обсадную трубу, соединяющую платформу с дном. Ее вводят в дно на возможно большую глубину, чтобы предотвратить поступление морской воды в скважину. Далее бурение ведут обычными методами. Обслуживающий персонал и все необходимые материалы и топливо для буровой доставляют водным путем и вертолетами.

По окончании проводки (бурения) скважины до проектной глубины осуществляют операцию, называемую исследованием скважины, с целью опред-ния точного расположения продуктивных (нефтегазоносных) гор-тов. Для этого в скважину, заполненную буровым раствором, после извлечения буровых труб на кабеле опускают специальный прибор - зонд, измеряющий кажущееся электрическое сопротивление горных пород или потенциал собственной поляризации. Наземная каротажная ст-ция фиксирует значения этих величин и точную глубину (по длине кабеля), на которой они получены. В результате получают каротажную диаграмму, по которой судят о расположении продуктивных пластов. Следующим этапом является опробование пластов путем прямого притока нефти. Для этого в скважину опускают экспл-ую обсадную колонну, к-рую цементируют в определенных интервалах, намеченных по каротажной диаграмме. Затем в эту колонну опускают спец-ное простреливающее устр-во, устанавливаемое против ожидаемого продуктивного пласта, и с его помощью эксплуатационная колонна простреливается пулями. Пули перфорируют стенки колонны на опред-ой высоте и проникают в толщу пласта, создавая каналы, по к-рым облегчается приток нефти и газа из пласта. След-щей операцией явл-ся освоение скважины с целью создания условий для притока нефти. Для этого постепенно начинают уменьшать плот-ть глинистого р-ра, разбавляя его водой до полной замены глинистого раствора на воду. При снижении давления в скважине нефть (газ) из пласта через перфорации начинает поступать в ствол скважины, постепенно вытесняя воду, и выходит на поверхность. Чтобы сделать этот процесс безопасным и контролируемым, устье скважины плотно закрывают крышкой, прикрепленной болтами к фланцу верхней обсадной трубы. Через эту крышку в скважину пропускают эксплуатационную колонну труб, а снаружи к ней крепят систему труб и задвижек (фонтанная арматура) и выходной штуцер, через к-рый из скважины отбирается нефть. Если через штуцер начала выходить нефть, приступают к комплексу работ по определению количества нефти в единицу времени (дебит скважины), кол-ва выделяющегося из нее попутного газа в м3 на 1 тонну нефти (газовый фактор скважины), кол-ва выносимой из пласта воды и кач-ва всех этих комп-тов.

Промышл. ценность разведываемого местор-ния харак-ют его запасы, к-рые, в завис-ти от степени развед-ти, относят к обнаруженным (достоверным) и предполагаемым (прогнозным) скоплениям углев-дов. Достоверные запасы разделяют на 4 кат-рии: А, В, С1 и С2, из которых А+В+С1 называют промыш-ми, их подсчет базируется на притоках нефти и газа в разведочных скважинах в пределах выявленной ловушки. Проекты разработки месторождений базируются на запасах категории А+В+C1. Запасы С2 (предв-но оцененные) служат основой для пост-ки дальн-ших поисковых работ на мест-нии. Предполагаемые запасы относят к 2м кат-риям: перспективные (С3) и прогнозные (Д:Д1+Д2), харак-щие перспективы нефтегаз-ти отд-ных геологических стр-р данного региона. В завис-ти от вел-ны запасов местор-ния делят на мелкие (менее 10 млн т нефти или менее 10 млрд м3 газа), средние (соответственно 10-30 млн т и 10-30 млрд м3), крупные (30-300 млн т и 30-500 млрд м3) и уникальные, или гигантские (более 300 млн т и более 500 млрд м3). После завершения разведки мест-ния и устан-ния его запасов приступают к его разр-ке. Разр-ку ведут экспер-ными скважинами, располаг-ся по опред. сетке на территории мест-ния. Извлечение нефти из скважин связано с затратами энергии на ее подъем из недр Земли на поверхность. Ист-ком этой энергии может служить как потенц-ная энергия недр Земли, так и энергия, ист-ки к-рой на пов-ти Земли. По хар-ру проявления потенц-ной энергии недр Земли режимы извлечения залежей нефти делятся на след-щие: водонапорный, упругий (или упруговодонапорный), газонапорный (или газовой шапки), режим растворенного газа и гравит-ный режим. Водонапорный режим: нефть подпирается пластовыми водами, гидростат-кое дав-ние к-рых позволяет вытеснить нефть в скв-ну и из нее на поверх-ть. При упруговодонапорном режиме ист-ком энергии служат упругие силы горных пород и воды. Газонапорный режим создается за счет энергии сжатого в газовой шапке газа, расширяющегося по мере добычи нефти. В режиме растворенного газа ист-ком энергии является сжатый и растворенный в нефти газ, к-рый при снижении давления в напр-нии к скважине, расширяясь, вытесняет нефть. Гравитационный режим - это вытеснение нефти под действием гидростат-го столба самой нефти, и поэтому проявляется он в круто падающих нефтяных пластах. За счет одного из указ-х выше проявлений запасенной в недрах потенц-ной энергии часто добыча нефти в нач-ный период экспл-ции местор-ния производится фонтанным методом. Если давление недр снижается настолько, что столб нефти в скважине под его д-вием невысок (ниже уровня земли), переходят на мех-кую откачку нефти из скважины глубинными насосами. Наиб. энерг-ки выгодным методом добычи нефти является фонтанный, который не требует наземных затрат энергии. Невелики внешние затраты энергии на тонну добываемой нефти и при компрессорном методе. Поэтому для того чтобы удлинить срок добычи нефти этими методами, применяют различные способы искусственного поддержания внутри пластового дав-ния на достаточном уровне. Наиб. распространенный из них - это законтурное или внутриконтурное заводнение нефтяной залежи. Законтурное заводнение закл-ся в закачке воды через серию водяных напорных скважин в нефт. пласт за его внешним контуром нефтеносности, в слой пластовой воды. Это позволяет создать под нефт. слоем пласта повыш-ное по сравнению с естеств-ным горным дав-ние и вытеснить за счет этого нефть на поверх-ть Земли. Извлечь из нефт. пласта удается около 40-45% нефти, для высоковязких нефтей 20-25%. Для извл-ния из Земли очень вязких нефтей (прир-ных нефтебитумов) применяют шахтный метод.

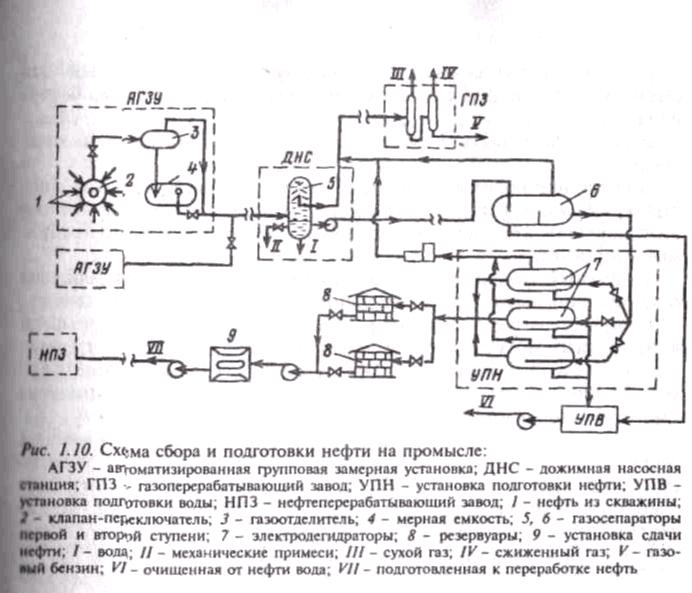

Промысловая подготовка нефти и газа. Добываемая из нефтепромысловых скважин нефтью является лишь частично, поскольку вместе с ней из скважины выносятся: углеводородный газ (попутный газ); он растворен в нефти и механически смешан с нею, количество его составляет от 10 до 300 нм3/т нефти и называется газовым фактором скважины; пластовая вода в количестве от 5 до 90% на нефть, сильно минерализованная (до 10 г/л минеральных солей), причем чем дольше эксплуатируется скважина, тем больше воды содержит добываемая нефть в виде эмульсии; мех. примеси, сост-щие из песчинок пластовой породы, выносимых нефтью из пласта, и незнач-ного кол-ва кристалликов минер-ных солей, окалины и др. В задачу промысловой подг-ки нефти входит отделение от нефти осн-ной части этих примесей и доведение ее кач-ва по сод-нию примесей до треб-ний ГОСТа на нефть, готовую к переработке. На рис. \показана общая схема сбора, транспорта и подг-ки нефти на совр. нефтепромысле большого по площади мест-ния. Вся система закрыта и работает под изб-ным дав-нием устья скважины около 1 МПа. От определенной группы (куста) скважин нефть поступает на несколько автоматизированных групповых замерных уст-к (АГЗУ), где дебит каждой из скважин измеряется путем попеременного подсоед-ния через клапан 2 этом скважины к мерной емк-ти 4. После этого нефть проходит первую ступень сепарации 5, где отделяются осн-ное кол-во попутного газа и мех. примеси. Газ напр-ся в ректиф-ые колонны ГПЗ на разд-ние. Нефть с пластовой водой и ост-ми газа поступает в сепаратор- делитель 2-й ступени сепарации 6, где отделяются отстаив-ся вода и часть газа, а водонефтяная эмульсия поступает в элсктродег-ры 7 уст-ки подг-ки нефти (УПН), здесь с помощью деэмульг-ров при повыш. 100-120 °С темп-ре от нефти отделяется вода до остат-ного сод-ния не более 1% и соотв-но снижается сод-ние минер-ных солей до 20-300 мг/л. Такая нефть считается подготовленной для ее пер-ки на НПЗ, и поэтому она через уст-ку сдачи нефти 9 откачивается по магистр-ному трубопр-ду на пер-ку. При добыче легких нефтей, когда кол-во остающегося в ней растворенного углев-ного газа сост-ет более 0,8-1,0% масс., для снижения потерь легких углев-дов C1-C5 в процессе транспорта (перекачки, заполнения резервуаров, налива в цистерны и др.) нефть до сдачи на НПЗ подвергают стаб-ции. Вода, отделяемая от нефти и поступающая на УПВ, как правило, используется для заводнения пластов, т. е. вновь закачивается в недра Земли в технол-ких целях (в смеси с наземными водами рек, озер). Для удовл-ния треб-ний, предъявляемых к воде, закачиваемой в пласт, на УПВ имеются спец-ные водоочистные устр-ва, позволяющие за счет отстоя, добавки коагулянтов и реагентов очистить воду до требуемой кондиции. Попутный нефт. газ, отделяемый в сепараторах, состоит из углев-дов от метана до гексана. В виде примесей в этом газе могут нах-ся серов-род, диоксид углерода и водяные пары. Поскольку наличие этих примесей придает газу коррозионно-активные св-ва, газ подвергают очистке от них. Для очистки от серов-да и углек-го газа применяют твердые поглотители (сухой метод очистки) или жидкие поглотители - абсорбция (когда сод-ние примесей больше 0,5%). В кач-ве твердых поглот-лей - адсорбентов - используют смесь гидроксида железа, древесных опилок и гашеной извести. При абсорбционной очистке применяют этаноламины. Для более глубокой осушки используют адсорбцию актив-ным углем или цеолитами. Очищенный от вредных примесей попутный газ напр-ют на ГПЗ.