- •7. Краткое описание содержания теоретической части разделов и тем дисциплины в семестре.

- •7.1. Основные определения и методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. Основные темы:

- •7.1.1.Основные определения и топологические параметры электрических цепей.

- •1.2.Закон Ома и его применение для расчета электрических цепей.

- •1.3. Законы Кирхгофа и их применение для расчета электрических цепей.

- •1.4. Анализ цепей постоянного тока с одним источником.

- •1.4. Метод контурных токов, узловых потенциалов

- •Метод контурных токов

- •1.5. Мощность цепи постоянного тока. Баланс мощностей.

- •1.6. Расчет нелинейных цепей постоянного тока

- •2. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока.

- •2.1. Способы представления и параметры синусоидальных величин

- •2.2. Электрические цепи с резистивным, индуктивным и емкостным элементами

- •2. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока

- •2.3. Сопротивления и фазовые соотношения между токами и напряжениями

- •6. Магнитное поле и его параметры

- •Магнитные цепи

- •Закон полного тока

- •Применение закона полного тока для расчета магнитных цепей

- •Закон Ома для магнитной цепи. Линейные и нелинейные магнитные сопротивления

- •Расчет неразветвленной магнитной цепи

- •Ферромагнитные материалы и их свойства

- •2. Трансформаторы

- •Опыт холостого хода трансформатора

- •2.1. Нагрузочный режим трансформатора

- •2.2. Опыт короткого замыкания

- •3. Машины постоянного тока (мпт)

- •3.1. Основные понятия о машинах постоянного тока. Назначение и устройство машин постоянного тока

- •3.2. Работа машины постоянного тока в режиме генератора

- •3.4. Работа машины постоянного тока в режиме двигателя

- •4. Асинхронные двигатели

- •4.4. Механическая характеристика асинхронного двигателя

- •5. Синхронные машины

- •5.3. Разновидности синхронных машин

- •Регистр хранения

- •Динамическое озу

- •Операции в алу

- •Параллельные ацп

- •Последовательные ацп

Параллельные ацп

Чаще всего в качестве пороговых устройств параллельного АЦП используются интегральные компараторы. Схема типичного АЦП параллельного типа приведена на рисунке 4.

Рис. 4 - АЦП параллельного типа

Число компараторов DA выбирается с учетом разрядности кода. Например, для двух разрядов необходимо три компаратора, для трех - семь, для 4-х - 15. Опорные напряжения задаются с помощью резистивного делителя. Входное напряжение Uвх подается вход компараторов и сравнивается с набором опорных напряжений, снимаемых с делителя. На выходе компаратора, где входное напряжение больше соответствующего опорного, будет лог. 1, на остальных - лог. 0. Естественно, при входном напряжении равном 0 на выходах компараторов будут нули. При максимальном входном напряжении на выходах компараторов будут лог. 1. Шифратор предназначен для преобразования полученной группы нулей и единиц в "нормальный" двоичный код.

Параллельный АЦП является самым быстродействующим из всех, поскольку компараторы работают одновременно. Но есть недостаток. Как было сказано выше, разрядность такого АЦП определяется числом компараторов. Когда разрядов 10, то для АЦП понадобится 210 - 1 = 1023 компараторов.

Последовательные ацп

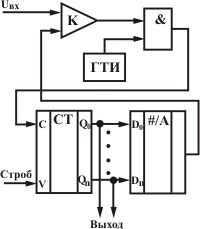

Последовательные АЦП бывают последовательного счета и последовательного приближения. Типичная схема АЦП последовательного счета приведена на рисунке 5.

Рис. 5 - АЦП последовательного счета

Обозначения: К - компаратор, & - схема "И", ГТИ - генератор тактовых импульсов, СТ - счетчик, #/A - ЦАП. На один вход компаратора подается входное напряжение, на второй - напряжение с выхода ЦАП. В начале работы счетчик устанавливается в нулевое состояние, напряжение на выходе ЦАП при этом равно нулю, а на выходе компаратора устанавливается лог. 1. При подаче импульса разрешения "Строб" счетчик начинает считать импульсы от генератора тактовых импульсов, проходящих через открытый элемент "И". Напряжение на выходе ЦАП при этом линейно нарастает, пока не станет равным входному. При этом компаратор переключается в состояние лог. 0 и счет импульсов прекращается. Число, установившееся на выходе счетчика и есть пропорциональный входному напряжению цифровой код. Выходной код остается неизменным пока длится импульс "Строб", после снятия которого счетчик устанавливается в нулевое состояние и процесс преобразования повторяется.

Такие АЦП имеют низкое быстродействие. Достоинством является сравнительная простота построения.

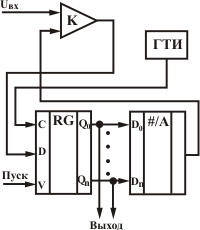

Более быстродействующим являются АЦП последовательного приближения, называемый также АЦП с поразрядным уравновешиванием. АЦП последовательного приближения показан на рисунке 6. В основе работы таких преобразователей лежит принцип дихотомии - последовательного сравнения измеряемой величины с ½, ¼, ⅛ и т. п. от возможного ее максимального значения.

Рис. 6 - АЦП последовательного приближения

В таком АЦП используется регистр последовательных приближений. При подаче импульса "Пуск" на выходе старшего разряда регистра появляется лог. 1, а на выходе ЦАП напряжение U1. Если это напряжение меньше входного, то в следующем по счету разряде регистра записывается еще лог. 1. Если же входное напряжение меньше, то лог. 1 в старшем разряде отменяется. Таким образом, методом проб перебираются все разряды - от старшего до младшего. На всю операцию преобразования требуется импульсов ГТИ всего в два раза больше количества разрядов. То есть АЦП последовательных приближений более быстродействующий чем АЦП последовательного счета. Для повышения быстродействия применяют Последовательно-параллельные АЦП На рис. 7 показан двухступенчатый АЦП.

Рис. 7 - Двухступенчатый АЦП

Аналоговая схемотехника на основе операционных усилителей (усилители, линейные и нелинейные преобразователи, генераторы).

Операционный усилитель (ОУ) — усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления. ОУ почти всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы.

В настоящее время ОУ получили широкое применение как в виде отдельных чипов, так и в виде функциональных блоков в составе более сложных интегральных схем. Это обусловлено тем, что ОУ является универсальным блоком с характеристиками, близкими к идеальным, на основе которого можно построить множество различных электронных узлов.

В настоящее время операционные усилители (ОУ) играют роль многоцелевых элементов при построении аппаратуры самого различного назначения. Они применяются в усилительной технике, устройствах генерации сигналов синусоидальной и импульсной форм, в стабилизаторах напряжения, активных фильтрах и т. д.

На рис. 1. обозначены три вывода ОУ - два входа и выход. Два входа ОУ - Инвертирующий и Неинвертирующий. При подаче сигнала на Инвертирующий вход, на выходе мы будет инвертированный сигнал, сдвинутый по фазе на 180 градусов, если подать сигнал на Неинвертирующий вход, то на выходе мы будет фазово не измененный сигнал.

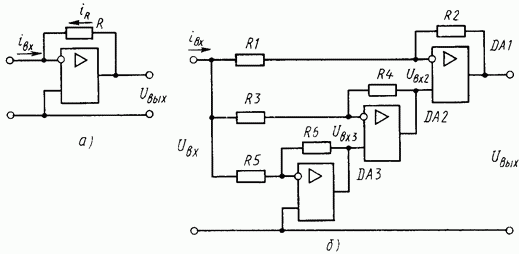

Линейные преобразователи электрических сигналов

Электронные усилители, имеющие малые входное и выходное сопротивления, называются преобразователями ток - напряжение. Для них входным сигналом служит ток, а выходным — напряжение.

Рис. 6.8. Простейший преобразователь ток напряжение (а); ПТН с улучшенными характеристиками

Нелинейные преобразователи электрических сигналов

К нелинейным преобразователям электрических сигналов обычно относят усилители с нелинейной амплитудной характеристикой (логарифмирующие, антилогарифмирующие, с квадратичной амплитудной характеристикой, ограничители); аналоговые умножители и делители сигналов; аналоговые устройства, выполняющие математические операции (возведение в степень, извлечение корней, вычисление тригонометрических функций, длин векторов и пр.); детекторы.

Усилители с нелинейной амплитудной характеристикой получают или за счет использования естественной нелинейности вольт-амперных характеристик отдельных компонентов, например - переходов, включенных в прямом направлении, или за счет аппроксимации интересующей характеристики ломаными линиями. Последняя обычно выполняется с помощью группы диодов, каждый из которых заперт своим напряжением и отпирается только после его превышения входным сигналом. Такую аппроксимацию иногда относят к числу кусочно-линейных, хотя в действительности она кусочно-нелинейная.

Нелинейные компоненты устанавливают в цепях преобразования сигнала или в обратной связи.

Логарифмирующие усилители приведены на рис. 2. а, б. В них функции нелинейного элемента выполняет транзистор, у которого режим работы выбран так, что вольт-амперная характеристика эмиттерного перехода близка к логарифмической.

Рис. 2 Схемы логарифмирующих усилителей на ОУ

Генераторы колебаний

Электронные цепи, в которых периодические изменения напряжения и тока возникают без приложения к ним дополнительного периодического сигнала, называются автономными автоколебательными цепями, а устройства, выполненные на их основе, — автогенераторами или генераторами колебаний соответствующей формы. Эти цепи следует рассматривать как преобразователи энергии источника питания постоянного тока в энергию периодических электрических колебаний.

Автогенераторы можно разделить на генераторы импульсов и генераторы синусоидальных колебаний. Генераторы импульсов в зависимости от формы выходного напряжения делят на генераторы: напряжения прямоугольной формы (ГПН); напряжения экспоненциальной формы; линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН); напряжения треугольной формы; ступенчато изменяющегося напряжения; импульсов, вершина которых имеет колоколообразную форму (блокинг-генератор).

Генераторы синусоидальных колебаний классифицируют по типу колебательной системы и подразделяют на: LC-автогенераторы; RС-автогенераторы; генераторы с кварцевой стабилизацией частоты; генераторы с электромеханическими резонансными системами стабилизации частоты.

Для получения незатухающих колебаний во всех названных автогенераторах используются компоненты электроники, на вольт-амперных характеристиках которых имеется или создан с помощью цепи положительной ОС участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Так как в большинстве автогенераторов используются электронные усилители с положительной ОС, то будем рассматривать только их.

Генераторы синусоидального напряжения отличаются тем, что у них цепь обратной связи имеет резонансные свойства. Поэтому условия возникновения колебаний выполняются только на одной частоте, а не в полосе частот, как у генераторов импульсов. В качестве резонаторов, обеспечивающих получение резонансных свойств, используют LC-контуры, RС-цепи определенного вида, кварцевые резонаторы, электромеханические колебательные системы и др.

Рис. 3. «Жесткий» режим возникновения автоколебаний

Различают «мягкий» и «жесткий» режимы возбуждения генераторов. При мягком режиме петлевое усиление больше единицы в момент включения напряжения питания. Тогда любые шумы или возмущения в системе, вызванные случайными факторами, усиливаются и через цепь обратной связи подаются на вход усилителя в фазе, совпадающей с фазой входного сигнала, причем величина этого дополнительного сигнала больше того возмущения, которое вызвало его появление. Соответственно увеличится выходное напряжение, что приведет к дальнейшему увеличению входного сигнала и т. д. В итоге случайно возникшее возмущение приведет к непрерывному нарастанию выходного сигнала, которое достигло бы бесконечного большого значения, если бы это было возможно. Однако при определенном уровне сигнала начинают проявляться нелинейные свойства электронного усилителя. Коэффициент усиления начинает уменьшаться с увеличением значения сигнала в системе. При выполнении условия амплитуда автоколебаний стабилизируется и автогенератор начинает давать колебания, имеющие постоянную амплитуду.

Силовые электронные устройства и источники вторичного электропитания (ИВЭП)

Схемы ИВЭП можно сравнивать по различным параметрам – стабильности выходных напряжений, массогабаритным характеристикам, энергетическим показателям, технологичности и себестоимости, а также возможности унификации. При этом, одна и та же схема в зависимости от заданных требований может оказаться неоптимальной по комплексу показателей. Заранее невозможно выбрать конкретную схему как наиболее эффективную, поэтому целесообразно рассмотреть наиболее общие свойства приведенных схем. Будем считать, что надежностные, энергетические и массогабаритные показатели силовых каскадов одинаковы и в равной степени зависят от мощности, выходного напряжения и частоты преобразования.

К недостаткам импульсных источников электропитания относятся: сложность схемы, наличие высокочастотных шумов и помех, увеличение пульсаций выходного напряжения, большое время выхода на рабочий режим. Сравнительные характеристики обычных (т.е. с низкочастотным силовым трансформатором) и импульсных источников питания приведены в таблице 1.

Сравнение этих характеристик показывает, что КПД импульсных источников питания увеличивается по сравнению с обычными (линейными) в отношении 1:2, а удельная мощность в отношении 1:4. При повышении частоты преобразования с 20 кГц до 200 кГц удельная мощность возрастает в соотношении 1:8, т.е. почти в два раза. Импульсные источники питания имеют также большее время удержания выходного напряжения при внезапном отключении сети.

Это обусловлено тем, что в сетевом выпрямителе импульсного источника используются конденсаторы большой емкости и с высоким рабочим напряжением (до 400 В). При этом размеры конденсаторы растут пропорционально произведению CU, а энергия конденсатора пропорционально CU2. Этой энергии конденсатора достаточно для поддержания в рабочем состоянии источника питания в течении примерно 30 мс, что очень важно для сохранения информации в компьютерах при внезапном отключении питания.

Таблица 1 – Сравнение импульсных и линейных источников

Характеристика |

Импульсный |

Линейный |

КПД, % |

70…80 |

30…50 |

Удельная мощность, Вт/дм3 |

140…200 |

30…40 |

Время удержания выходного напряжения, мс |

20…30 |

2…3 |

Нестабильность по напряжению, % |

0,05…0,1 |

0,01…0,1 |

Нестабильность по току, % |

0,1…0,5 |

0,02…0,1 |

Напряжение пульсаций, мВ |

20…50 |

2…5 |

Время нарастания переходной характеристики, мкс |

100…500 |

20…50 |

В то же время пульсации выходного напряжения в импульсных источниках питания больше, чем у линейных, что обусловлено сложностью подавления коротких импульсов при работе импульсного преобразователя. Другие характеристики у этих источник При всем разнообразии структурных схем рисунки 1…8 обязательным является наличие силового каскада,

осуществляющего преобразование постоянного напряжения в другое постоянное, условно будем считать, что импульсные преобразователи реализуют функцию электрической изоляции (гальванической развязки) входных и выходных цепей, а импульсные стабилизаторы нет. Функциональное назначение силовых каскадов преобразователей и стабилизаторов одинаково.

Широкое распространение получили ИВЭП компенсационного типа, выполненного с обратной связью рисунок 1, Силовой каскад 3,на управляющий вход которого подается последовательность импульсов с определенными временными параметрами, осуществляет импульсное преобразование напряжения постоянного тока от первичного источника Еп в выходное напряжение Uн (утолщенными линиями показаны силовые цепи ИВЭП).

В общем случае выходных цепей с напряжениями Uн у одного ИВЭП может быть несколько. Усилитель импульсов 2 может выполнять не только функцию усиления управляющих импульсов по мощности для транзисторов 3, но и функции формирования импульсов: осуществляет временное разделение импульсов, например, для двухтактных преобразователей напряжения формирует короткие управляющие импульсы для схем 3 с трансформаторами тока или специальными типами силовых транзисторов и др..

Рис. 1. - Структурная схема импульсного компенсационного ИВЭП

Импульсы, синхронизирующие работу ИВЭП, вырабатываются модулятором 1. Выходное напряжение постоянного тока Uн подается на вход схемы сравнения 4, где сравнивается с опорным напряжением Uоп. Сигнал рассогласования (ошибки) поступает на вход модулятора, который задает временные параметры синхронизирующих импульсов. Увеличение или уменьшение напряжения Uн приводит к изменению сигнала рассогласования на выходе 4 и временных параметров синхронизирующих импульсов на входе 1, что вызывает восстановление прежнего значения напряжения Uн, т.е. его стабилизацию. Таким образом, ИВЭП, выполненный по схеме рисунка 1 является стабилизирующим импульсным преобразователем напряжения компенсационного типа, поддерживающим неизменность выходного напряжения при изменениях выходного тока Iн, входного напряжения Еп, температуры окружающей среды и воздействия других дестабилизирующих факторов.

Электромагнитная совместимость электронных приборов.

Электромагнитная совместимость (ЭМС) — способность технических средств (ТС) функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам. ТС — любые устройства, использующие электромагнитные (ЭМ) явления. Например: устройства усиления, переключения, преобразования. Электромагнитная помеха — любое ЭМ явление, способное вызвать нарушение работы ТС. Электромагнитная совместимость нарушается, если уровень помех слишком высок или помехоустойчивость оборудования недостаточна. В этом случае возможно нарушение в работе компьютеров, выдача ложных команд в системах управления, навигации, что приводит к ужасным катастрофам. В странах ЕС вступила в силу директива 336ЕС 89. С 1996 года в Европе не допускается продажа технических средств без сертификата соответствия стандартам по электромагнитной совместимости. В России подлежит обязательной сертификации по ЭМС различное электротехническое и электронное оборудование (компьютеры, контрольно-кассовые машины, медицинская техника и др.). Сертификат выдается на основе протокола испытаний, проведенных в аккредитованной лаборатории. Испытания включают проверку устойчивости ТС к помехам со стандартными параметрами и проверку на допустимые уровни создаваемых помех.