- •Вопрос 26.

- •Параметры равновесия

- •Массообмен с гидрофобными веществами

- •Свойства гидрофобных жидкостей

- •Параметры равновесия

- •Распределение гидрофобных компонентов

- •Равновесие гетерогенных процессов

- •Вопрос 27.

- •Биохимические окислительно-восстановительные процессы

- •Вопрос 28. Окислительно-восстановительная зональность

- •Вопрос 29.

- •Изотопные процессы

- •Радиоактивный распад

- •Космогенные радиоактивные изотопы

- •Вопрос 30. Равновесное фракционирование

- •Изотопное смешивание

- •Определение возраста подземных вод

Вопрос 30. Равновесное фракционирование

Под изотопным фракционированием (isotopic fractionation) понимают изменение изотопного состава элемента вследствие только физико-химических процессов. Фракционирование проявляется в изменение относительного содержания только стабильных изотопов. Его причиной служит преимущественно энергетическая неравноценность изотопов обладающих разной массой. Из-за этого наблюдаемые в природе эффекты изотопного фракционирования тем больше, чем легче элемент. Наиболее заметное изотопное фракционирование возможно у водорода и гелия.

Рисунок II-20. Элементы, изотопные соотношения которых чаще всего используются в гидрогеохимии (Хёфс И., 1983).

|

I |

II |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

1 |

2 |

|

|

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

1 |

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

He |

2 |

Li |

Be |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

C |

N |

O |

F |

Ne |

3 |

Na |

Mg |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Al |

Si |

P |

S |

Cl |

Ar |

4 |

K |

Ca |

Sc |

Ti |

V |

Cr |

Mn |

Fe |

Co |

Ni |

Cu |

Zn |

Ga |

Ge |

As |

Se |

Br |

Kr |

5 |

Rb |

Sr |

Y |

Zr |

Nb |

Mo |

Tc |

Ru |

Rh |

Pd |

Ag |

Cd |

In |

Sn |

Sb |

Te |

I |

Xe |

6 |

Cs |

Ba |

La |

Hf |

Ta |

W |

Re |

Os |

Ir |

Pt |

Au |

Hg |

Tl |

Pb |

Bi |

Po |

At |

Rn |

7 |

Fr |

Ra |

Ac |

Ku |

Ns |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Как было сказано выше, изотопный состав элемента измеряется количественным соотношением его изотопов или величиной отклонения этого соотношения от некоторого стандартного (stable isotope standards) значения согласно уравнению:

.

(II‑42)

.

(II‑42)

Здесь *N - концентрация менее распространенного и более тяжелого изотопа элемента N в образце и в стандарте; N - то же для более распространённого и более легкого изотопа.

Рисунок II-21. Относительная распространенность изотопов и стандарты, используемые в гидрогеохимических исследованиях

Элемент |

Изотопы |

Среднее относительное содержание (%) |

Стандарты стабильных изотопов |

|

Значение |

Наименование. Авторы. |

|||

Водород |

|

0,015 |

1,557610-4 |

SMOW R. Hageman et al., 1970 г. |

|

99,984 |

|||

|

10-14 до 10-16 |

|

|

|

Кислород |

|

0,10 |

|

SMOW, R. Hageman et al., 1970 г. |

|

99,76 |

|||

|

0,037 |

|

|

|

Азот |

|

99,634 |

272,2 |

Атмосферный азот, G. Junk, H. P. Svec, 1958 г.

|

|

0,366 |

|||

Аргон |

|

99,60 |

295,6

5,35

|

Атмосферный аргон, A. 0. Nier, 1950 г. |

|

0,337 |

|||

|

0,063 |

|||

Гелий |

|

1,310-4 |

1,4010-6 |

Атмосферный гелий, Б. А. Мамырин и др., 1970 г. |

|

99,9999 |

|||

Углерод |

|

1,11 |

1,1237210-2 |

PDB, H. Craig, 1957 г. |

|

98,89 |

|||

|

~10-10 |

|

NBS У. Ф. Либби, 1949 г. |

|

Сера |

|

95,02 |

|

|

|

4,21 |

22,220 |

Троилит метеорита Каньон Дьяболо, J. Mac Namara, H. G. Tkode, 1950 г. |

|

|

0,75 |

|||

|

0,02 |

|

|

|

Мерой изменения изотопного состава при фракционировании служит коэффициент фракционирования (fractionating coefficient) - , который представляет собой соотношение изотопных отношений одного и того же элемента (*N/N) до и после любого физико-химического процесса:

.

(II‑43)

.

(II‑43)

Например, при испарении влаги коэффициент фракционирования определяется уравнением

.

.

Коэффициент фракционирования связан с величиной отклонения от стандарта N (‰) уравнением:

≈

1000+(δNбыло

– δNстало).

(II‑44)

≈

1000+(δNбыло

– δNстало).

(II‑44)

При испарении воды имеем

.

.

Во многих случаях пользуются более простой аддитивной формой выражения коэффициента фракционирования - ij, определяемой по уравнению:

= Nбыло Nстало. (II‑45)

Изотопное фракционирование отражает стремление системы к минимуму свободной энтальпии и так же контролируется константами равновесия, которые, однако, имеют значительно более сложную природу. Наиболее заметное фракционирование наблюдают при гетерогенном массообмене, в частности при испарении или конденсации влаги. Несколько меньшее значение имеет фракционирование, связанное с миграцией (диффузией и адвекцией), абсорбцией и химическими процессами. Химические процессы играют заметную роль, когда изотопы переходят из одной молекулы в другую. Все коэффициенты фракционирования находятся в непосредственной зависимости от температуры, давления и состава среды.

Изотопы семи элементов имеют наибольшую значимость в гидрохимических исследованиях. Их относительная распространенность и используемые изотопные стандарты приведены в таблица II-44. Фракционированию в наибольшей степени подвержены изотопы относительно легких элементов, активно участвующих в химических реакциях и фазовым превращениях, а именно H, O, C, S и N.

Изотопные составы H и O в природных водах определяются, как правило, изотопными соотношениями D/2H и 18O/16O в молекуле H2O и поэтому тесно связаны между собой. Для их измерения используется один и тот же стандарт Средней Океанической Воды (Standard Mean Ocean Water- SMOW), а именно соотношения D/2H и 18O/16O в смеси вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов с глубин 500-2000 м в удалении от континентов (Дривер Дж., 1985, Ферронский В.И., Поляков В.А., 1983).

При испарении более легкие изотопы H и 16O легче переходят в газообразное состояние и тем самым делают парообразную влагу изотопно более легкой. Пар в нормальных условиях беднее материнской воды по дейтерию почти на 8% и по кислороду-18 на 0,9%. Вследствие этого жидкая вода при испарении становится изотопно тяжелее. Напротив, при конденсации в жидкое состояние легче переходят тяжелые изотопы D и 18O, и пар в процессе конденсации становится изотопно легче.

С понижением температуры парообразная влага атмосферы постепенно конденсируется и удаляется в виде осадков. Вследствие этого оставшийся в атмосфере пар постепенно обогащается легкими изотопами H и 16O. При температуре 20oC коэффициент фракционирования α для HDO и H218O равен соответственно 1,08 и 1,09. При этом коэффициент фракционирования с понижением температуры уменьшается. Хармон Крейг (1926-2003) в 1961 году сопоставил графически величины δD и δ18O 400 проб разных природной воды и получил линейную зависимость, известную как общая линия метеорных вод (global meteoric water line)(Рис. II-87). Уравнение этой зависимости:

D = 818O + 1%. ( II‑46)

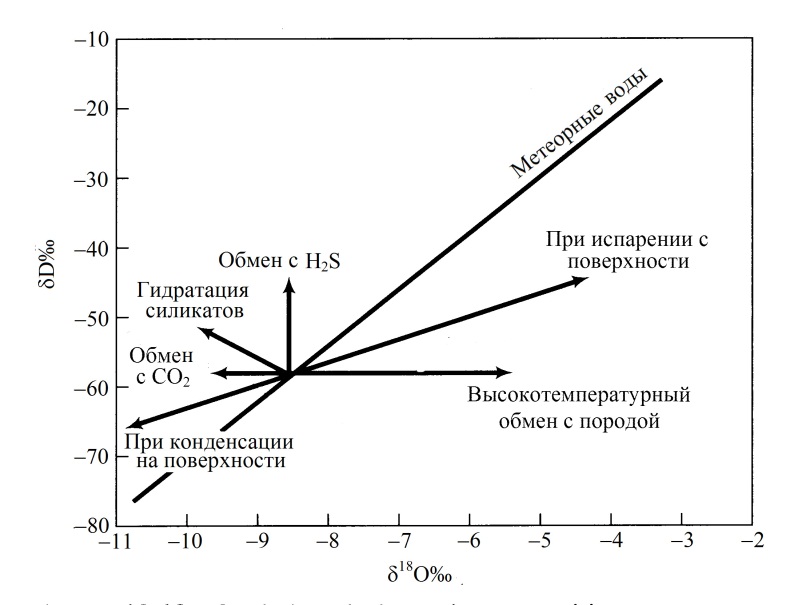

часто называется уравнением Крейга (Craig equation). Оно характеризует зависимость изотопного состава влаги осадков от среднегодовой температуры воздуха. В настоящее время полагают, что поверхностные и подземные воды, которые активно участвуют в круговороте влаги на Земле, имеют изотопный состав соответствующий этой зависимости. Поэтому влага с изотопным составом уравнения Крейга считается генетически связанная с атмосферными осадками. Любое заметное отклонения от общей линии метеорных вод (Рис. II-87) рассматривается, как результат либо присутствия молекул H2O другого генезиса, либо особых условий их формирования. Такими условиями могут быть химический массообмен с породой, CO2, H2S и т.д., когда O и H меняют свой изотопный состав независимо друг от друга.

|

Рисунок II-22. Отклонения изотопного состава от общей линии метеорных вод, как следствие гидрохимических процессов. (Isotopie techniques in…, 1983).

|

Изотопный состав C определяется соотношением стабильных изотопа 12C и 13C. В качестве стандарта PDB принят изотопный состав углерода кальцита в белемните из формации PD около Мичигана с соотношением 13C/12C=1,12372·10-2.

В гидросфере Земли средняя величина отношения 12С/13С равна 89,3, что близко к значениям, наблюдаемым в карбонатных породах 88,1-88,9 (Галимов Э.М., 1968 ). Реакции изотопного обмена углерода в растворенных карбонатах имеет вид:

13CO2 (газ) + H12CO3-(вода) 12CO2 (газ) + H13CO3-(вода),

13CO2 + 12CO3-2 12CO2 + 13CO3-2,

и характеризуется при 25o C коэффициентом фракционирования соответственно 1,014 и 1,012. Эти реакции контролируют взаимоотношение между изотопным составом углерода CO2 в атмосфере и карбонатных ионов в морской воде. Они объясняют заметное обогащение тяжелым изотопом 13C карбонатных ионов моря и известняков.

Большие успехи достигнуты в изучении изотопного состава углерода в углеводородах, и прежде всего, в наиболее прочном органическом соединении - метане. Величина 13C метана варьирует от -90 ‰ до -20 ‰. С одной стороны, наблюдается явная тенденция его изотопного утяжеления с глубиной, что может быть следствием как температурного, так и миграционного фракционирования. С другой стороны, Алла Ивановна Поливанова (Поливанова А.И., 1981 ) обращает внимание, что изотопно тяжелый метан связан с рассолами. Главный источник метана и его гомологов однозначно не установлен. Тем не менее, более обоснованной представляется гипотеза, что таковым является углерод захороненного органического вещества. В связи с этим в настоящее время различают два основных источника метана: биогенный и термокаталитический. Изотопно легким метаном (C < -50 ‰) с ничтожным содержанием этана и более тяжелых углеводородов рассматривается, как продукт низкотемпературных биохимических процессов (ферментации или восстановления CO2). Изотопно тяжелый метан (C > -50 ‰) с заметным содержанием тяжелых углеводородов связывают с термокаталитическим разложением органического вещества пород на больших глубинах.

Изотопный состав S определяется обычно соотношением 34S/ 32S при наличии 4 стабильных изотопов ( 32S,33 S,34S и 36S). В качестве стандарта используется изотопный состав серы железного метеорита КаньонДьябло. Сера обладает относительно большим атомным весом и минимальным изотопным фракционированием. Поэтому ее изотопный состав исследован заметно хуже. Источником изотопно тяжелой серы является сульфатный ион, сера которого в океанических водах имеет состав 20,1±0,8‰. Основной причиной фракционирования серы является изотопный обмен между SO42- и H2S, который происходит при участии бактерий.

(D)

(D)

(T)

радиоактивный

(T)

радиоактивный

радиогенный

радиогенный

,

радиогенный

,

радиогенный

,

радиоактивный

,

радиоактивный