Список литературы

Handbook of Geophysics. United States Air Force, Macmillan Company, New York, 1960.

Каталог-справочник: лазерные источники излучения. Лазерная ассоциация, 2010 г.

Приложение 2

УДК 681.51(045)

Г. С. Варзегов, инженер-программист, e-mail: fat-host@yandex.ru

Н.А. Ильина, магистрант, e-mail: natashaletter@mail.ru А. Д. Рахимова, магистрант, e-mail: , Ann-rakhimova@ya.ru д-р техн. наук, проф. С.И. Юран

Исследование влияния артефактов с использованием разработанной программы обработки фотоплетизмограмм

В настоящее время основными методами оперативного контроля состояния сердечно-сосудистой системы человека являются электрокардиография и методы, основанные на регистрации пульсовой волны, в том числе метод фотоплетизмографии (ФПГ) [1]. ФПГ основана на регистрации изменений интенсивности света после его прохождения сквозь биологическую ткань, обусловленных изменениями ее объема. В клинической практике фотоплетизмография чаще всего применяется для наблюдения пульсовых волн – изменений объема участка тела, обусловленных толчковыми притоками крови в фазе систолы (сокращения мышц сердца и повышения артериального давления).

В общеклинической практике наибольшее распространение получила методика измерения периферического капиллярного кровотока с помощью пальцевой фотоплетизмографии. Использование концевой фаланги пальца не только удобно для врача и пациента, но и предоставляет наибольшее количество информации за счет того, что в дистальных фалангах пальцев кисти наиболее интенсивные значения артериального и венозного кровообращения, на один квадратный сантиметр кожи концевой фаланги кисти руки приходится 500 артерио-венозных анастомозов.

Особенностью процесса регистрации фотоплетизмограмм является наличие значительного числа факторов (артефактов), влияющих на форму пульсовой кривой [2]. Поэтому исследование и разработка оптоэлектронных датчиков для фотоплетизмографии, которые обеспечивают снижение влияния артефактов при регистрации фотоплетизмограмм является актуальной задачей.

Для оперативного анализа зарегистрированных фотоплетизмограмм на предмет влияния на их форму артефактов, была разработана программа обработки фотоплетизмограмм [3].

Разработанная программа реализует анализ исходных данных, в результате которого сигнал разбивается на части двух типов: годные и не годные для последующей обработки и исследования. Программа позволяет обнаруживать и исключать из исходного сигнала (пульсовой кривой) некорректные данные, возникшие из-за влияния нежелательных внешних факторов в процессе получения этого сигнала. При этом предполагается, что исходный сигнал выровнен относительно дыхательных волн и волн третьего порядка.

Исключение некорректных данных производится путем поиска значений фотоплетизмограмм, выходящих за пределы заданного оператором допуска по амплитуде и длительности периода. Часть сигнала, начинающаяся с заниженного или завышенного значений амплитуд пульсовой кривой, считается непригодной для дальнейшего анализа. Кроме этого, если длительность текущего периода фотоплетизмограммы отличается на заданную величину от среднего значения, полученного путем усреднения предыдущих неартефактных периодов пульсовой кривой, он также исключается из дальнейшего рассмотрения.

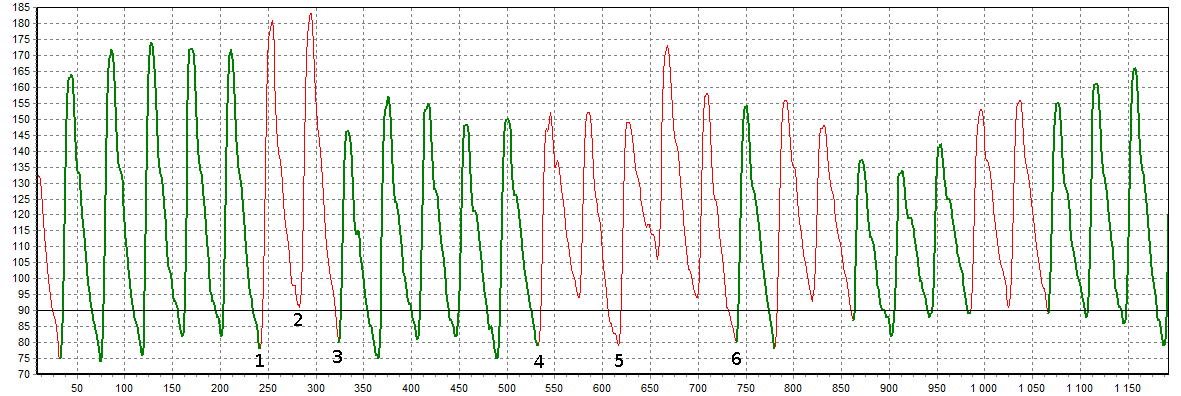

Графический пользовательский интерфейс программы позволяет настроить параметры обработки сигнала на основании его визуального изображения (рис.1). Результаты обработки могут быть сохранены в файл.

Рассмотрим работу алгоритма поиска артефактов на пульсовой кривой.

Рис. 1. Пример реализации фотоплетизмограмм

с выявленными артефактами

Предположим, что оператор визуально определил среднее нижнее значение как 80 единиц и задал допуск в 10 единиц. Тогда за разделения отсчетов будут приняты точки сигнала, удовлетворяющие следующим условиям:

Значение находится в диапазоне 80±10 единиц, т.е. от 70 до 90 ед.

Точка является минимумом для отрезка сигнала, отсеченного верхней границей допуска.

В частности, точки 1, 3, 4, 5 и 6 удовлетворяют данным условиям, а точка 2 нет.

Далее на основе полученных точек разделения вычисляются длины периодов отсчетов, затем находится их среднее значение Tср. Оператором задается допуск по времени ΔT, в данном случае это 10 ед. Если длина отсчета попадает в диапазон Tср± ΔT, то он считается годным. Остальные отсчеты считаются артефактными.

В данном примере отрезки 1-3, 4-5 и 5-6 признаны не годными.

Входными данными являются файлы, содержащие последовательность 16-битных целых чисел без знака. Предполагается, что такие файлы имеют расширение *.plz.

Выходными данными являются:

визуальное представление сигнала, в том числе с подсветкой его разбиения на части;

файлы, описывающие исходный сигнал, и содержащие информацию об его разбиении (*.plzw);

изображения графика сигнала в формате *.bmp.

Перед обработкой сигнала необходимо настроить следующие параметры: оценочное нижнее значение пульсовой кривой, допуски по осям t и x. В результате обработки части графика, принятые за артефакты, будут подсвечены красным цветом, а пригодные для последующей работы - зеленым.

Полученный график может быть сохранен в файл *.bmp. Результаты обработки сигнала могут быть сохранены в файл *.plzw и впоследствии открыты для просмотра.

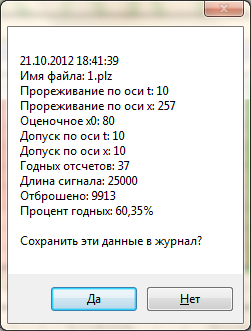

После обработки выводится окно со следующей информацией о сигнале (рис. 2).

Рис. 2. Окно с информацией об обработанном сигнале

Эта информация также записывается в файл log.csv, находящийся в каталоге с приложением, что позволяет использовать ее для статистического анализа с помощью Microsoft Excel.

С помощью описанной программы исследовались три вида разработанных датчиков, имеющих различную конструкцию и элементы оптопар: два планарных и один трансмиссионный датчик. В опытах приняло участие более 30 студентов и преподавателей университета. Для каждого датчика эксперименты проводились при различных токах источников излучения в диапазоне от 1 до 10 мА с помощью системы регулировки тока источника питания. Время регистрации сигнала для каждого опыта составляло около 60 с, что обеспечивало в дальнейшем корректность статистической обработки кривых. Уровень влияния артефактов в записанной реализации пульсовых кривых оценивался по количеству исключенных из нее фотоплетизмограмм, искаженных артефактами.

Выяснено, что фотоплетизмограммы, содержащие меньшее количество артефактов, были получены с помощью трансмиссионного датчика (работающего на просвет биоткани). В таких реализациях при изменении допустимого амплитудного интервала установочных данных с 10 до 5 единиц отброшенные артефактные кривые составили 1 - 27 процентов. Отчасти это можно объяснить его конструктивными особенностями, обеспечивающими более стабильную величину прижима датчика к биообъекту, чем у планарных датчиков, которые крепились на пальце при помощи ленты велькро.

Проведенные исследования разработанных оптоэлектронных датчиков показали, что для улучшения их параметров с точки зрения уменьшения влияния артефактов, необходимы дальнейшие исследования. Кроме этого, требуют совершенствования как программа обработки фотоплетизмограмм, так и методика проведения опытов.

Список литературы

Алексеев В.А., Юран С.И. Проектирование устройств регистрации гемодинамических показателей животных на основе метода фотоплетизмографии: монография. – Ижевск: ИжГСХА, ИжГТУ, 2006.-248 с.

Алексеев В.А., Юран С.И. Снижение влияния артефактов при регистрации фотоплетизмограмм // Датчики и системы. – 2007.- №6. - С.19-22.

Алексеев В.А., Варзегов Г.С., Дизендорф Е.И., Юран С.И. Программа для просмотра и редактирования фотоплетизмограмм // Лазеры. Измерения. Информация: сборник докладов 21 Международной конф.- Том 3. - СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2011. - С. 118-125.