- •Методы исследования семантики

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Описательный метод

- •5.3. Исторический метод

- •5.4. Сопоставительный метод

- •5.5. Психолингвистический метод

- •5.6. Квантитативные методы исследования семантики

- •5.7. Дистрибутивный метод в семантике

- •5.8. Метод компонентного анализа

- •Постоянный коллективный автор © Automation Department sl tnu (slserg@ccssu.Crimea.Ua)

5.4. Сопоставительный метод

Сопоставление фактов служит одним из эффективных приемов научного исследования и используется во многих отраслях знаний как универсальное средство выявления скрытых свойств и качеств изучаемого предмета. Не случайно И. А. Бодуэн де Куртензг писал: "Сравнение есть одна из необходимых операций всех наук,- на нем основывается процесс мышления вообще: ведь математик сравнивает величины и только этим добывает данные для своих синтетических и дедуктивных соображений; ведь историк вообще, только сравнивая различные фазисы известного рода проявлений человечества, может делать какие-то выводы и т. д. и т. д. Роль же, которую играет сравнение в языковедении, оно играет и во всех индуктивных науках; только при помощи сравнения можыо обобщать факты и пролагать дорогу применению дедуктивного метода" (Бодуэн де Куртенэ 1963, т. 1: 56).

Прием сравнения стал органической частью сравнительно-исторического метода, ибо при исследовании диахронии языка без сравнения фактов нельзя достигнуть конкретных и значимых научных результатов. Сопоставительный метод успешно применяется в науке о языке и как самостоятельный прием научного исследования при синхроническом анализе языковых явлений, в том числе семантических. Сопоставляться могут факты одного национального языка, диалектов и разных национальных языков. Сопоставление используется для подчеркивания родства или семантической связи изучаемых фактов или для выявления их своеобразия, т. е. для вскрытия сближающих и различающих черт изучаемого явления. Языковеды сравни-

170

вают как отдельные факты, так и целые группы фактов, относящихся к двум и более родственным языкам (ср. на материале славянских языков работы: Толстой 1969; Трубачев 1966 и др.). С помощью сопоставительного метода исследуются все значимые единицы языка: от фонем до предложений. Сопоставление текстов производится часто при анализе переводов. При сопоставлении могут выявляться общие черты или общие явления, свойственные как всем языкам, так и группе родственных языков. Такие общие языковые явления называются универсалиями, а. лингвистическая дисциплина, изучающая их,-сопоставительной типологией.

Крупное научное открытие, сделанное с помощью сравнительного (точнее-сравнительно-исторического) метода, заключается в установлении родства языков, причем степень этого родства неодинакова, что привело к возникновению различных таксономий (классификаций языков): в виде родословного дерева (Г. Шухардт), волн (И. Шмидт), языковых союзов (Н. С. Трубецкой) и др. Широкое распро- ' странение получила классификация языков, основанная на структурно-грамматических признаках (В. Гумбольдт, Ф. Ф. Фортунатов, Э. Сепир).

Семантические явления изучаются с помощью сопоставительного метода, как правило, вместе с формой выражения. Степень связи исследуемых явлений тем выше, чем полнее совпадают у них план выражения и'план содержания. Так, при сопоставлении слов из разных языков (араб.ajjil 'козел', калмыцк. ilэ 'олененок', армянск. еln 'олень', греч. elloV 'молодой олень', древнеирланд. elit 'серна', валлийск. elain 'олениха', литовск. einias 'олень', латыш, ainis 'лось', старослав. jelenb 'олень', рус. олень, лань, чешек, jelen 'олень') можно обнаружить сходство плана выражения и плана содержания у близкородственных языков и ослабление этого сходства по мере уменьшения степени родства языков. Правда, для получения надежных выводов надо сопоставлять всю совокупность языковых фактов, включая грамматические, лексические, фонетические и другие явления, причем наибольший эффект при сопоставлении лексики получается в результате исследования исконно национальных, незаимствованных слов. Естественно, степень связи как формы, так и содержания сравниваемых фактов из разных языков возрастает по мере продвижения в глубь истории, тогда как в современных языках различия могут быть довольно существенными (ср.: чешек. prsi 'идет дождь' и рус. пороша).

171

Общность плана выражения и плана содержания языковых единиц у разных языков может объясняться происхождением из одного источника (праязыка), а также влиянием одного языка на другой в процессе их контактирования.

Благодатный материал для лексических сопоставлений - двуязычные и многоязычные переводные словари. Составление подобных словарей в Европе, а также перевод текстов с одного языка на другой послужили одним из важных источников развития сопоставительного метода и сравнительно-исторического языкознания в целом. При сопоставительном анализе фактов различных языков нужно иметь в виду так называемую межъязыковую омонимию, когда форма совпадает полностью, а аначение может совпадать лишь частично, иметь какую-либо отдаленную связь или не совпадать совсем (ср.: чешек.. ovoce 'фрукты' и рус. овощи, словенск. pusca 'поле' и белор. пушча 'лес', франц. sou 'мелкая монета' и казах, су 'вода' и т. д.). В последнем примере налицо не родство и не заимствование, а случайное совпадение форм слов, поскольку количество двубуквенных (двузвуковых) сочетаний ограничено из-за небольшого набора звуков в любом языке.

Совпадать могут слова, состоящие не только из двух букв, но и из трех и более. Так, согласно А. Мейе, "по-английски и по новопер.сидски то же сочетание артикуляций bad означает 'дурной', и тем не менее персидское слово ничего не имеет общего с английским: это чистая "игра природы". Совокупное рассмотрение английской лексики и новоперсидской лексики показывает, что из атого факта никакие выводы сделать нельзя" (Звегинцев 1964:418). И напротив, на основе одинаковых значений слов в разных языках при сопоставительном анализе иногда вскрываются фонетические соответствия в родстве формы слов, которая, на первый взгляд, не имеет ничего общего. Так, санскр. dva'. рус. два и т. д. и армянск. erku 'два' обладают различной Формой, но, поскольку и при сопоставлении других слов наблюдается соответствие армянского и санскритского, можно сделать вывод о происхождении как этих слов, так и данных языков в целом из единого источника.

При изучении иностранного языка сопоставление его семантики и формы с родным языком служит естественным, само собой разумеющимся средством усвоения изучаемого языка, поскольку оно позволяет, с одной стороны, выделять совпадающие или сходные моменты в обоих языках, а с другой стороны, видеть специфику и своеобразие отличитель-

172

ных черт в структуре и значении единиц иностранного языка. Разумеется, опора на родной язык представляется необходимой лишь на первых этапах изучения форм и значений иностранного языка; в дальнейшем следует пользоваться сопоставлением как приемом усвоения иностранного языка лишь по отношению к разным фактам внутри одного языка, т. е. изучаемого, поскольку родной язык может выступать помехой на стадии активного овладения чужим языком.

Своеобразие плана содержания каждого национального языка отчетливо проявляется именно при сопоставлении с другим языком, поскольку одни и те же реалии семантизируются в разных языках неодинаково.

В русском и французском языках, принадлежащих к одной индоевропейской семье, согласно данным толковых и синонимических словарей, проанализированных В. Г. Гаком (Гак 1977: 45), понятие 'детство-отрочество-юность' членится русскими и французскими терминами так, как это показано на рис. 13.

Как видно из этих данных, тождественными по значению оказываются только слова обоих языков младенец и nouris-son, тогда как между значениями всех остальных слов имеются различия. Русскому слову подросток (возраст 12- 16 лет) нет даже приблизительного соответствия во французском языке, а французское слово adolescent может быть переведено одним из трех русских слов - подросток, юноша, молодой человек. При отсутствии указания на точный возраст во французском языке переводчику приходится выбирать соответствующее русское слово наугад.

173

Еще более существенные различия наблюдаются при семантизации действительности в неродственных языках. В языке хопи отдельные предметы обозначаются существительными, а абстрактные предметы и понятия передаются глаголами или предикативной формой. К тому же глаголы не имеют времен (Уорф 1960: 145).

Сопоставление служит эффективным средством исследования не только фактов, принадлежащих разным языкам, но и фактов одного языка.В этом случае сопоставление может быть скрытым и явным. Семантический анализ родственных по значению слов (синонимов, антонимов, гипонимов) практически всегда основывается на их сравнении, на выявлении отличительных признаков и оттенков, а также на учете общих моментов, сближающих подобные слова. С помощью сопоставительного метода вскрываются, как качественные, так и количественные расхождения и сходства исследуемых семантических явлений. Хотя качество и количество находятся в диалектической связи, переход к новому качеству, в частности к новому семантическому явлению, осуществляется часто скачкообразно, в результате постепенного накопления количественных различий. Поэтому одно и то же качество в семантике, например синонимия, смысловой объем слова и др., требует количественной дифференциации, достигаемой только путем сопоставления рассматриваемых семантических явлений.

Термины "сопоставление" и "сравнение" синонимичны, но в целях дифференциации разновидностей рассматриваемого метода их целесообразно отличать друг от друга. С учетом употребительности выражения сравнительно-исторический метод термин "сравнение" желательно использовать при изучении фактов в диахронии, а термин "сопоставление" (и соответственно сопоставительный метод) - при изучении семантических фактов в синхронии, независимо' от того, исследуются факты одного языка или нескольких.

Одно из достоинств сопоставительного метода заключается в том, что каждое новое удачное сопоставление или сравнение открывает новый аспектов изучаемом факте, расширяя тем самым наши представления о нем, иначе говоря, сопоставление и сравнение должны быть осмысленными и целенаправленными.

При изучении фактов разных языков цель сопоставления сводится зачастую к установлению связи, родства, общности этих фактов. Источником сопоставления могут быть словари, грамматики, тексты и отдельные явления, взятые из них. Сопоставление фактов из разных источников

174

позволяет получать сведения о различных аспектах значения исследуемых языковых единиц. В текстах содержится информация о синтагматическом и прагматическом аспектах значения, в словарях - о парадигматическом и общем (ближайшем) значении слова.

Рассматриваемые языковые единицы могут сопоставляться попарно в тех случаях, когда изучаются отдельные свойства каждой из них. Попарное сопоставление с каждой новой единицей преследует цель выявить у заданной возможно большее количество присущих ей свойств, через которые и постигается ее сущность. Напротив, когда специалист изучает наличие определенного семантического признака или свойства у языковых единиц, эти единицы сопоставляются все вместе и разбиваются по группам в соответствии с наличием или отсутствием в их содержании данного семантического признака или свойства. Таким образом, сопоставление языковых единиц по тем или иным признакам используется для классификации этих единиц, а попарное сопоставление - для исследования внутренней сущности отдельных языковых единиц, явлений, фактов.

Обратим внимание на то, что прием сопоставления применяется не только при изучении однородных фактов языка или фактов разных языков, но и при изучении разных аспектов одного и того же явления. При исследовании, например, семантики слова оно сопоставляется, как правило, с 'предметом, с соответствующим понятием, ситуацией и т. п., сопоставляются также форма и содержание слова.

Сравнение родственных лексических явлений в языках помогает вскрыть и проследить путь развития того понятия, которое соотносится с родственными словами разных языков. В настоящее время с помощью сопоставления и сравнения фактов из самых различных языков существенно изменилось и обогатилось наше представление о характере родства многих лингвистических фактов. В частности, выдвинуто понятие так называемых борейских, или ностратических, языков, родственная семья которых включает в себя такие группы языков, которые в классическом сравнительно-историческом языкознании не считались родственными: семито-хамитские, картвельские, индоевропейские, уральские, дравидийские, алтайские. О родстве этих языков убедительно свидетельствует словарь ностратических языков, составленный В. М. Иллич-Свитычем (Иллич-Свитыч 1971).

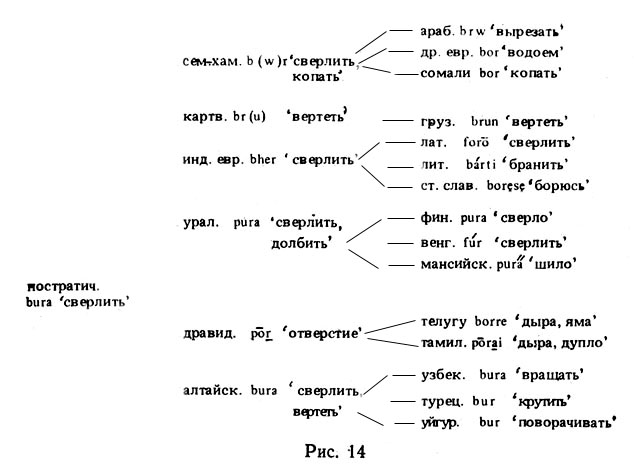

Проследить, каким образом, например, из ностратического слова bura 'сверлить' развивались и представлялись в разных языках его форма и значение, можно по схеме

175

(рис. 14). Сходство форм и значений всех слов, восходящих к ностратической основе, очевидно, что и служит доказательством родства приведенных борейских языков.

Сравнение и сопоставление используется практически во всех современных методах исследования семантики в качестве их составных компонентов.