- •Isbn 5-94798-616-7

- •Глава 1. Чай, кофе и их заменители 13

- •Глава 2. Пряности и приправы 126

- •Глава 3. Безалкогольные напитки 188

- •Глава 4. Слабоалкогольные напитки 229

- •Глава 5. Алкогольные напитки 262

- •Глава 1. Чай, кофе и их заменители

- •Оценочная шкала качества чая

- •Кофе натуральный

- •Глава 2. Пряности и приправы

- •Глава 3. Безалкогольные напитки

- •Сиропы и экстракты

- •Глава 4. Слабоалкогольные напитки

- •Классификация оригинальных вин

- •Цоциашвили и. И., Бокучава м. А. Химия и технология чая. М.: Агропромиздат, 1989.

- •129347, Москва, Ярославское шоссе, д. 142, к. 732.

- •Isen 5-94798-616-7

Глава 4. Слабоалкогольные напитки

Напитки слабоалкогольные — это напитки с объемной долей этилового спирта от 1,5 до 9,0%, приготовленные из соков, концентратов соков, продуктов пчеловодства, спиртов виноградного, плодового, этилового ректификованного, настоев и экстрактов растительного сырья, сахара или его заменителей с добавлением пищевых вкусоароматических добавок,, красителей, воды и других компонентов.

На Руси подобные напитки известны давно, в том числе медовые, буза, пиво и др. Подобные напитки вырабатывают путем брожения сусла, приготовленного на натуральном меде, зерновых, без сахара или с добавлением. Поскольку сахар стал вырабатываться только в середине XIX в., а слабоалкогольные напитки известны # человечеству более 5 тыс. лет, то сырьем для их производства были различные углеводосодержащие продукты.

Напитки слабоалкогольные подразделяются по внешнему виду — на прозрачные и замутненные; по степени насыщения двуокисью углерода — на газированные и негазированные и по способу обработки — на напитки с применением консервантов и без консервантов, пастеризованные и непастеризованные.

Напитки слабоалкогольные изготавливаются по рецептурам и технологическим инструкциям, разработанным для изготовления того или иного напитка. Поскольку в настоящее время рынок напитков интенсивно развивается и населению предлагаются разнообразные напитки, изготовленные различными частными фирмами и предприятиями, и была узаконена эта группа.

229

Медовые напитки вырабатывают путем брожения охмеленного сусла, приготовленного на натуральном меде и сахаре. Процесс брожения длится всего 36 часов, затем молодой (недоброженный) напиток охлаждают, снимают с дрожжевого осадка и направляют на охлаждение, где завершается дображивание Сахаров ферментами дрожжевой клетки в течение 7 дней при температуре 12" С и 3 дня при температуре 4—5° С в бочках емкостью до 500 дм3. Созревший слабоалкогольный напиток фильтруют и разливают в бутылки или бочки емкостью 25—50 л и еще выдерживают 3—4 недели при температуре не выше Ю°С.

Могут вырабатываться медовые напитки также с добавлениями экстрактов из пряно-ароматичного сырья, других физиологически активных компонентов (витаминов, минеральных веществ и др.).

Буза вырабатывается смешанным молочнокислым и спиртовым брожением на основе пшена, сахара и дрожжей. Промытое пшено варят с водой (в соотношении 1:4), полученную кашу растирают, добавляя при этом двойное количество воды. После охлаждения до 30°С добавляют дрожжи и до 50% сахара в соответствии с рецептурой. Молочнокислое брожение вначале ведут при температуре 25—30°С в течение 24 ч, чтобы накопилась молочная кислота, затем добавляют остальное количество сахара, доводят плотность сусла водой, разливают в .бочки или бутылки и выдерживают в прохладном месте еще в течение суток.

Органолептические и физико-химические показатели качества напитков, обусловленные особенностями используемого сырья, технологии производства и условиями розлива, устанавливаются в технологической инструкции на конкретную продукцию. При этом объемная доля спирта должна составлять от 1,5 до 9,0%, массовая доля двуокиси углерода — 0,30%, осадка (для замутненных напитков) — 2,0%.

230

ПИВО

Пиво — старинный слабоалкогольный ячменно-солодо-вый напиток, обладающий приятной горечью, ароматом хмеля, способностью вспениваться при наполнении бокала и продолжительное время удерживать на поверхности слой компактной пены.

Во всем мире пиво пользуется большим спросом у населения благодаря приятному вкусу, тонизирующему и жаждоутоляющему действию. Пиво, являясь слабоалкогольным напитком, во многих странах выступает соперником крепких алкогольных изделий.

В СССР пивная промышленность получила небольшое распространение и подвергалась эпизодическим политическим давлениям. Считалось, что употребление слабоалкогольного напитка может привести к пьянству населения. Подобные нападки на пиво продолжаются и до сих пор.

Однако пиво, являясь углеводным продуктом, имеет определенную пищевую ценность и может рассматриваться в качестве продукта питания. Действие пива на организм человека двойственное.

С одной стороны, в пиве содержатся пищевые вещества, необходимые для организма человека: сахара, кислоты, белки, гемицеллюлозы. При этом в результате сбраживания крахмала, гидролизующегося до глюкозы в процессе прорастания солода, в пиве увеличивается содержание гемицеллюлоз ячменя, риса, пшеницы, которые имеют низкий гликемический индекс и нормализуют работу толстого кишечника.

С другой стороны, в процессе сбраживания Сахаров в пиве накапливается этиловый спирт, который может приводить к перегрузке в организме содержания спирта в крови и вызывать нарушение нервной деятельности, а также при недостатке витаминов A, Bv B2, происходят накопление и токсикоз организма продуктами неполного метаболизма спирта.

231

Классификация пива

Любое пиво можно отнести к лагеру или элю. Лагер

является более популярным напитком, чем эль, и составляет около 90% всего потребляемого пива. Лагер — более мягкий и слабый по содержанию спирта напиток. Различия между лагером и элем обусловливаются типом дрожжей, используемых при брожении, и температурой брожения. Дрожжи верхового брожения Saccharomyces cerevisiae используются при производстве элей; а низового брожения — Saccaromyces carlsbergensis — лагеров. Эли сбраживаются быстро и при относительно высоких температурах, а лагер сбраживается более медленно и при низких температурах. Различают следующие виды пива.

Abbey Ale (Аббатский эль): крепкое пиво, традиционно приготовляемое бельгийскими аббатствами в качестве жидкого хлеба для братьев во время поста.

Ale (эль): общее название для всех видов пива, произведенных верховым брожением. Вообще в элях повышенное содержание спирта, они темнее, чем лагер, которое производится низовым брожением.

Altbier: традиционный вид пива, приготовляемый в основном в Дюссельдорфе. Немецкое слово alt означает "старое". Это пиво верхового брожения, темное, медного цвета, изготовляется из темного солода, хорошо охмеленное.

American ale (американский эль): американский вид традиционного эля, приготовляемый с добавлением хмеля из Северной Америки.

American Malt Liquor (американский солодовый ликер): альтернативное название, данное пиву в США. В нем повышается уровень содержания спирта по сравнению с лагером.

Barley Wine (ячменное вино): пиво верхового брожения с невероятно высоким, подобно вину, содержанием спирта. Медного или темнокоричневого цвета с устойчивым вкусом, фруктовое, иногда сбраживается винными или шампанскими дрожжами.

232

Бельгийские виды пива. Trappist Beer: любое пиво, сваренное в одном из шести нижеупомянутых аббатств, верхового брожения, стойкое, фруктовое.

Saison: пиво янтарного или медного цвета, верхового брожения, из Бельгии и Франции, когда-то приготовляемое летом, но сейчас имеющееся в наличии круглый год. Выпускается в литровых бутылках специальной бургундской

формы.

Lambic: пшеничное пиво, производимое в Брюссельском регионе, имеющее устойчивые кислотные характеристики и приготовляемое самопроизвольным брожением с дикими

дрожжами.

Guenze: этот вид образуется смешиванием старого

lambic с новым с повторным брожением.

Faro: смесь равных частей двух ви|юв lambic, подслащенная сахаром и иногда окрашиваемая и разбавленная водой. Частично устаревший вид пива.

Kriek: производится замачиванием вишни в молодом пиве lambic или guenze с повторным брожением.

Berliner Weisse: пиво из Северной Германии, светлое, верхового брожения, сделано из пшеницы.

Best Bitter (лучшее горькое): британский вид эля, приготовляемый по рецептурам первоначальной традиции изготовления конца 1040 г.

Biere de Garde: французский термин, относящийся к крепкому бутылочному элю, который образуется в результате брожения.

Bitter (горькое): в .Британии — эквивалент светлого эля золотисто-коричневого цвета. Это пиво верхового брожения, обычно сильно охмеленное, сухое и слегка газированное. Подается в 80% пивных баров Англии.

Black and Tan (черное и рыжевато-коричневое): смесь равных частей темного и светлого сортов пива, таких как porter и pilsner, или стаута (stout) и горького (bitter).

Bock: очень стойкий лагер, традиционно приготовляемый зимой для празднования прихода весны. Насыщенный, солодовый, сильно охмеленный.

232

Brown ale (коричневый эль): британский вид пива верхового брожения, слегка охмелено и приправлено поджаренным и карамельным солодом.

Cask ale (бочковой эль), непастеризованный, отфильтрованный, завершает свое созревание в погребах баров в бочках при низких температурах. Хранится при комнатной температуре.

Cream ale (кремовый эль): американский вид пива, смесь светлозолотого слабого, слегка насыщенного эля и лагера.

Dark Bock: пиво, сваренное из темного солода.

Dark Mild: английское определение слабо охмеленных элей, приготовленных из поджаренного солода. Большинство из них темнокоричневого цвета, они насыщенны, но со сравнительно низким содержанием спирта.

Dark /Pale Double Bock: темное, сварено из темного жареного солода. Светлое — из солода высушенного, но не поджаренного.

Dortmunder: золотистого цвета, низового брожения. Это пиво из Дортмунда, самого крупного пивоваренного города Германии.

Double Bock, или Doppelbock: стойкое bock пиво, не обязательно двойной крепости. Первоначально этот вид был сварен итальянскими монахами ордена св. Франциска Паулы в Баварии.

Dry beer (сухое пиво): название слабо насыщенного пива со слабым послевкусием и высоким содержанием спирта.

Dry stout (сухой стаут): ирландский сорт пива, более горький и с большим содержанием спирта, чем в английском сладком темном пиве верхового брожения.

Dunkelweizen: темное пшеничное пиво.

Eisbock: самое сильное из bock-сортов пива. Дображи-вание происходит в очень холодных погребах при температуре, близкой к температуре замерзания воды, образовавшийся при этом лед устраняется, что увеличивает содержание спирта в пиве.

234

Frambois: малиновый Iambic.

Hefeweizen: неотфильтрованное пшеничное пиво.

India Pale Ale (индийский светлый эль): эль, приготовляемый в Англии для Британских войск в Индии в XVIII в. Он был очень крепким, чтобы облегчить войскам путешествие, длившееся полгода. Сильно охмеленное.

Irish Red Ale (ирландский красный эль): примечателен своим красным цветом, насыщенный, подслащенный, бывает маслянистого вкуса.

Lager (лагер): общее название для всех сортов пива низового брожения, с применением настойного способа затирания. Производство лагера было введено в 1840 г. и сейчас является доминирующим во всем мире, кроме Британии. Лагер светлее, нежнее. Более cyxj§e и содержит меньше спирта, чем эли.

Light ale: в Англии одно из названий бутылочного горького пива. В Шотландии — темный эль.

Malt Liquor (солодовый ликер): пиво с более высоким, чем обычно, содержанием спирта. В среднем оно содержит 4,5—6,0% спирта по массе и относится к пиву с повышенным содержанием спирта.

Marzenbier (мартовское пиво): в Германии, до создания холодильников, пиво варилось зимой. Пиво следующей партии, сваренное в марте, созревало долгие месяцы, прежде чем становилось особо крепким, и выпивалось

в конце лета.

Miinchener (Munich) (мюнхенское): пиво низовогс брожения, произведено в Мюнхене в середине X в. Есть 2 вида — светлое и темное. Оба вида являются солодовыми

Oatmeal Stout: вид темного пива верхового брожения сваренного с овсянкой. Овсянка используется благодаря своим питательным свойствам, а также из-за способности влиять на вкус и букет пива.

Old ale (старый эль): британский эль средней крепости наиболее часто потребляется зимой.

23Е

Oktoberfest (или Octoberfest): пиво низового брожения типа Vienna или Marzen, первоначально сваренное для празднования Oktoberfest в Германии. Солодовое, сладкое, медного цвета.

Pale ale (светлый эль): янтарного или медного цвета пиво верхового брожения, сваренное из светлого солода. Напоминает bitter, но суше, слабее и содержит больше хмеля.

Bock-пиво, сваренное из высушенного, но не жареного солода.

Pale Mild: английский термин, определяющий средне охмеленные эли, которые варятся из высушенного, но не жареного солода. В результате цвет пива светлее, и оно имеет менее гармоничный букет.

Pilsner (или Pilsener): общее название для светлого, золотистого цвета пива, сильно охмеленного, низового брожения. Первоначально оно было сварено в Богемии в городе Пльзень в 1842 г.

Porter (портер): очень темное пиво верхового брожения, впервые сваренное в Лондоне в 1730 г. пивоваром по фамилии Харвуд как заменитель эля. Пиво преподносилось как более питательное, чем эль, и предназначалось для носильщиков и других рабочих тяжелого физического труда, которые черпали в нем силы для выполнения своей работы. Его цвет определяется жареным несоложеным ячменем.

Raushbier: темное пиво низового брожения, производимое в Баварии лишь некоторыми пивоварами. Уникальный копченый вкус исходит от солода, высушенного на открытом огне.

Russian Stout (русский стаут): британское очень крепкое темное пиво верхового брожения, варилось с 1760 г. до Первой мировой войны. На сегодняшний день оно не пастеризуется, созревает в бочонках в течение 2 месяцев, затем выдерживается в бутылках целый год. Его также называют Imperial Russian Stout или Imperial Stout.

236

Sake: традиционный японский сброженный напиток из риса.

Scotch Ale (шотландский эль): пиво верхового брожения из Шотландии. Традиционно крепкое, очень темное, бывает густое.

Spruce Beer: производится в Сев. Америке и Сев. Европе сбраживанием мелассы и других Сахаров с соком ели, и иногда из солода.

Steam beer: пиво, произведенное смешанным брожением с использованием дрожжей низового брожения при температуре верхового брожения. Брожение происходит в сосудах с большой площадью поверхности, называемых осветлителями, и продолжается при относительно высоких температурах. Этот вид происходит из. Америки. Впервые он был произведен в Калифорнии в конце XIX в. В одно время было 27 пивоварен, производящих этот сорт в Калифорнии. Сейчас производится под торговой маркой Anchor Brewing.

Stock Ale: крепкий эль, хранящийся долгое время. Происходит из Америки.

Stout (стаут): очень темное пиво верхового брожения, сделанное из светлого солода, поджаренного несоложеного ячменя и часто карамельного солода. Стаут был введен Гиннесом как самый темный вид портера. Новый вид был темнее, с большим содержанием хмеля и более гармоничным букетом, чем портер. Различают сладкий стаут и сухой. Хотя оба они сильно охмелены, в сладком ощущается меньше горечи, чем в сухом.

Scotch Ale: сваренный по традиционным рецептам, он имеет большее содержание спирта, чем обычный шотландский эль.

Sweet Stout: английский вид темного пива верхового брожения, противоположность сухому темному пиву верхового брожения из Ирландии. Оно имеет слегка молочный вкус и содержит меньше спирта, чем сухое пиво из Ирландии.

Vienna Type: красновато-янтарного цвета, сладковатый солодовый лагер, первоначально сваренный в Вене.

237

Weissbier (или White Beer): в Германии это общее название всех пшеничных сортов пива. Weisse означает белое. Эти сорта обычно светлые и мутные, с белой пеной.

Weisenbier: в Германии это общее название для пшеничных сортов пива верхового брожения, особенно распространено на юге.

Weizenbock: в Германии пшеничное пиво крепостью пива bock.

Wheat Beer (пшеничное пиво): это любое пиво, содержащее большое количество соложеной пшеницы. Все сорта пшеничного пива относятся к видам верхового брожения и многие из них бутылочные.

Witbier/White: традиционное пшеничное пиво, впервые сваренное в бельгийских городах Hoegaarden и Louvain.

В России, где пиво стали вырабатывать только во времена Петра I, его классификация является весьма упрощенной. Пиво вырабатывают трех типов — светлое, полутемное, темное. Пиво в зависимости от экстрактивности начального сусла подразделяют на группы: 8%-е светлое, 9%-е светлое, 10%-е светлое, 11%-е светлое, полутемное, темное, 12%-е светлое, полутемное, темное, 13%-е светлое, полутемное, темное, 14%-е светлое, полутемное, темное, 15%-е светлое полутемное, темное, 16%-е светлое, полутемное, темное, 17%-е светлое, полутемное, темное, 18%-е светлое, полутемное, темное, 19%-е светлое, полутемное, темное, 20%-е светлое, полутемное, темное, 21%-е светлое, полутемное, темное, 22%-е светлое, полутемное, темное, 23%-е светлое, полутемное, темное.

По способу обработки пиво подразделяют на непастеризованное и пастеризованное.

Факторы, формирующие качество пива

Основными факторами, формирующими качество пива, являются: сырье и используемые технологии производства.

Традиционно в России в качестве сырья для производства пива используют: солод пивоваренный ячменный светлый, темный, карамельный и жженый; воду питьевую; хмель; хмель молотый гранулированный и экстракты хмеля, разрешенные к использованию органами Минздрава России; сахар-песок, сахар-сырец или сахар жидкий и другие сахаросодержащие продукты, разрешенные органами Минздрава России; дрожжи пивные низового и верхового брожения; несоложеные зернопродукты (ячмень, крупу рисовую, крупу кукурузную). Допускается использование аналогичного импортного сырья, качество которого соответствует требованиям нормативных документов России.

Ячмень (Hordeum sativum) является наиболее распространенным сырьем для производства п|ква как по составу экстрактивных веществ, так и их сбраживаемости. Однако многие народы в качестве углеводосодержащего сырья для производства пива используют рожь, пшеницу, кукурузу, просо. Высокая пленчатость зерна ячменя и повышенное содержание гемицеллюлоз играет положительную роль при фильтровании пивного сусла, обусловливая пористость фильтрующего слоя дробленого солода.

К ячменю, используемому для солодоращения, наиболее важными требованиями являются: хорошая прораста-емость зерна (не менее 90—95%), невысокая пленчатость (не более 10% массы зерна), достаточная крупность и вы-ровненность, умеренное содержание белка (не ниже 8 и не более 12%) и высокое содержание крахмала (до 65%).

От исходного качества и состава ячменя в значительной степени в дальнейшем зависят потребительские достоинства и устойчивость пива в хранении. Чем выше пленчатость зерна, тем ниже экстрактивность и вкусовые свойства пива за счет горьких веществ, содержащихся в оболочках. Особенно слабоэкстрактивным бывает пиво из ячменя с пониженной крахмалистостью. Это во многом связано с повышенным содержанием белка, в накоплении которого наблюдается обратная зависимость с количеством крах-

238

239

мала. С одной стороны, высокое количество белка препятствует разрыхлению эндосперма и извлечению из него экстрактивных веществ, с другой — способствует помутнению пива. Низкобелковые ячмени (ниже 8%) дают пиво со слабой пеной и неполным вкусом.

Несоложеные (непроращенные) материалы, как правило, высокоуглеводистые, применяются для увеличения экстрактивности, создания определенного вкуса и снижения себестоимости пива. Раньше пиво вырабатывали в России только из ячменя, и введение несоложеных материалов считалось его фальсификацией. Однако в настоящее время для производства различных сортов пива используют рисовую сечку, ячменную муку, ячменную и кукурузную обезжиренную крупу, сою, пшеницу, обрушенный ячмень, а также свекловичный сахар и глюкозу. Общее количество добавляемых несоложеных материалов может колебаться от 15 до 50% массы ячменного солода (если по рецептуре не предусмотрено добавление ферментных препаратов, то количество несоложеных материалов не должно превышать 15%). Рис применяют из-за высокого содержания в нем крахмала (в среднем 68%) и преобладания в составе белковых веществ нерастворимого в воде белка оризина (около 70% суммы азотистых соединений, которые составляют 7—9% массы зерна). Кукуруза отличается высоким содержанием экстрактивных веществ (82—90%), нерастворимостью преобладающих белков (зеина и глюте-нина) и свертыванием при кипячении остальных белков, перешедших в сусло. Для улучшения пенообразования и повышения пеностойкости пива в рецептуру включают сою, содержащую гликозид сапонин. Свекловичный сахар и глюкозу обычно добавляют в процессе варки сусла с хмелем для придания пиву нужного вкуса, и содержания спирта.

Ферментные препараты (грибной солод), получаемые чаще всего из плесневых грибов Aspergillus oryzae, обязательно применяют при выработке пива из солода с добавлением несоложеного сырья. Это необходимо потому, что

240

ферменты солода при высушивании инактивируются и для гидролиза полисахаридов, содержащихся в несоложеных материалах, ферментов солода недостаточно для полного осахаривания крахмала зерновых добавок. Активность этих препаратов превосходит активность ферментов солода по осахаривающей способности в 3—4 раза, по разжижающей — в 8—10 раз, по декстринирующей — в 10—20, по протеолитической — в 15—20 раз. Применяют также ферменты гриба Trichothecium roseum для более активного разрушения клеточных стенок эндосперма.

Хмель — Humulus lupulus L (двудомное многолетнее растение из семейства коноплевых) используют для придания пиву характерного хмелевого аромата, специфического горьковатого привкуса и биологической стойкости при хранении. Хмель принимает участие и в' формировании таких показателей качества, как цвет, прозрачность и пено-образование.

Для изготовления пива используют хмелевые шишки, которые представляют собой высушенные женские неопло-дотворенные соцветия. Наиболее ценной частью хмеля является лупулин (хмелевая мука) — липкие зернышки свет-ложелтого цвета, накапливающиеся на внутренней стороне чешуек. В технологическом отношении наиболее важны горькие кислоты и смолы (10—26% массы сухого хмеля), а также дубильные вещества (2—5%) и эфирное масло (0,2—

!%)•

Горькие вещества хмеля — это комплекс безазотистых соединений сложного химического состава: горькие а- и Р-кислоты, мягкие а- и р-смолы, твердые у_смолы-Изучены а-кислота гумулон (С21Н30О5), обладающая наибольшей горечью, и Р-кислота лупулон (С26Н3804). Горькие кислоты при длительном хранении хмелевых шишек, особенно в неблагоприятных условиях, окисляясь, переходят в мягкие, а затем в твердые смолы. Последние имеют менее горький, но грубый и неприятный вкус, передающийся пиву. Горьким веществам хмеля свойственна высокая антибиоти-

241

■ческая активность по отношению к микроорганизмам (молочнокислым бактериям и сардинам), спонтанно развивающимся при изготовлении пива и ухудшающим его качество. Наибольшую антибиотическую активность имеют а-кисло-та и ос-смолы. Твердые у-смолы антибиотической активностью не обладают.

Относящиеся к группе катехинов дубильные вещества 5шеля обусловливают терпкость вкуса сусла, его прозрачность и интенсивность окраски.

Эфирное масло хмеля, представляющее собой смесь ароматических углеводородов и терпенов, играет определенную роль в образовании аромата пива, несмотря на то, что в процессе кипячения сусла большая часть эфирного масла улетучивается.

Разработаны технологии производства молотого гранулированного хмеля, позволяющие уменьшить расход хмеля на 15% и хмелевых экстрактов (применяют в соотношении 1:1).

Вода — ее солевой состав и свойства играют большую роль в формировании показателей качества пива, и к ней предъявляют следующие требования по: жесткости, активной кислотности (рН), вкусу и запаху, механической и микробиологической чистоте. При этом учитываются состав vi соотношение в воде минеральных веществ, в том числе для светлых сортов пива применяют только мягкую воду (0,1—1,8 мг-экв/дм3), для темных — умеренно жесткую (1,8— 3,5 мг-экв/дм3). По остальным показателям вода, используемая в пивоварении, должна соответствовать показателям, предъявляемым к питьевой воде.

Дрожжи для сбраживания сусла в пивоварении применяют пивные низового и верхового брожения.

Технологии производства пива

Классическая технология производства пива включает следующие основные этапы: получение солода из ячменя,

242

сусла, выдержку (доб-

приготовление сусла, сбраж**ва 03л**в пива' ЭТ° длитель~ раживание) пива, обработку И„РдлцТся 60—100 дней и во ный сложный процесс, кото]?1'111 пи^овара. Несмотря на то, многом зависит от квалифик^1*^^ и те же компоненты, что исходным сырьем являЮ^СЯ разными предприятими, качество пива, вырабатывав

различно. аре**ии солод игРает Роль

Получение солода. В п**вов центов, но и того ком- источника не только активй^1Х ^ег£> водорастворимых са- плекса органических (преж^е ^^рый позволяет с учас- харов) и минеральных веще^'ГВ' пР*вное сусло, пригодное тием этих ферментов полу<*ИТЬ со^оде накопится простых для сбраживания. Чем боль£^е ^ен^я' тем активнее будеТ Сахаров, необходимых для &^ и теу больше накопится идти "сам процесс сбражив^ спирта. пя приготовления солода, за-

Ячмень, используемый ЯЛЯ во^ой с температурой 12— мачивают в специальных ча**а* nvifi влажности, активизи- 17°С. В зерне, по мере воз£»а с;коряются катализируе-

руются клеточные фермен-Г*'1 * Это приводит к резкому мые ими биохимические прС**^ еЛ,ьных процессов и уско- повышению интенсивности Р^ д0 простых Сахаров, необ- рению гидролиза полисахар^*°* процессов. Замачивание ходимых для этих биохим**1 жени** влажности зерна 42 приостанавливают при дос<** со-Я°да и 45 47^° теМ 45% при производстве свет-*1 ного ахания в период замачи

Потери Сахаров на про^СС^м наибольшую активност: вания достигают 1,5%, прр* ^ и протеолитические про приобретают амилолитиче^ цессы. ^^ое зерно направляют в ее

Для проращивания зам^4?* й (ящики или барабанны лодовни различных констр^ ^ проводят при темпере установки). Процесс солодо]^"* зерна в течение 5-8 с5 туре 15-19°С и хорошей а^£ к *онцу соложения размя; ток. При этом эндосперм зб?^ 24

чается и легко растирается за счет гидролиза крахмала амилазами, а гемицеллюлоз — цитазой (комплексом ферментов). В проращиваемом зерне накапливаются растворимые сахара — мальтоза, глюкоза, фруктоза и другие сахара, придающие солоду сладковатый вкус. При гидролизе фитина ферментом фитазой образуются инозит и кальций-магниевая соль фосфорной кислоты. Присутствие инозита в сусле стимулирует жизнедеятельность дрожжей, а фосфорная кислота определяет кислотность солода и сусла.

За счет активизации протеолитических процессов (протеиназ, пептидаз и амидаз) сложные комплексы азотистых соединений гидролизуются с образованием растворимых белков, пептонов, аминокислот, аммиака.

В процессе проращивания зерна, наряду с гидролизом, протекают и процессы синтеза физиологически активных соединений. Так, в соложеном ячмене накапливаются витамины группы В, токоферолы, аскорбиновая кислота. Особенно возрастает содержание рибофлавина (до 210 мг на 100 г сухого вещества). В дальнейшем при химическом взаимодействии продуктов гидролиза с активными соединениями образуются новые, свойственные проросшему и высушенному зерну, ароматические и вкусовые вещества. Поэтому из сырого (зеленого) солода нельзя получить пиво.

Для придания необходимых свойств и хорошей сохраняемости солод сушат при различных температурных режимах до остаточной влажности 2—3,5%. Различные температурные режимы и продолжительность сушки позволяют получить солод с разными показателями качества и соответствующими технологическими свойствами. Именно от качества исходного солода, в свою очередь, будет зависеть тип производимого пива (светлое, полутемное, темное).

Для выработки отечественных сортов пива получают солод следующих видов: светлый, темный, карамельный и жженый.

Светлый солод получают высушиванием проросшего ячменя в течение 16 ч при постепенном повышении темпе-

ратуры с 25-—30 до 75—80°С. В зависимости от ка^ светлый солод делят на три класса: высокого качества вый и второй. В готовом виде он имеет светлую ок] сладковатый вкус, солодовый аромат, рыхлый мучн] эндосперм и высокую осахаривающую способность. Ис зуют его для большинства сортов пива.

Для получения темного солода проросшее зерг шат 24—48 ч при более высокой температуре, дост щей 105°С в конце процесса. Темный солод на клас подразделяют. Помимо коричнево-желтой окраски тс солод отличается от светлого хрупкостью эндоспе] меньшей осахаривающей способностью. Используют ei темных сортов пива.

Карамельный солод в зависимости от качества flej два класса: первый и второй. По'окраске он может бь светложелтого до буроватого с глянцевым отливом его производства используют сухой или зеленый ее повышенным содержанием Сахаров, который обжар: при температуре 120—170°С. Поскольку при такой вь температуре происходит карамелизация Сахаров, а ■ процессы Майара, то вид зерна на срезе представля бой спекшуюся коричневую массу. Для этого вида с не допускается обугливание зерна.

Жженый солод— это темнокоричневые зерна, бе: ного цвета. Его готовят из зеленого солода i предварительного увлажнения и последующего < ривания при температуре 210—260°С. В результате мируются вкус и запах, напоминающий кофейный, бе: вкуса горелого и горечи. Вид зерна на разрезе преде: ет собой темнокоричневую, но не черную массу.

В процессе сушки и обжарки солода происходи тенсивные химические процессы с образованием спе: ческих ароматических и красящих веществ. Накопив в результате гидролиза пентозы преобразуются в ф рол и другие альдегиды и ароматические вещества, ловливающие запах солода (ржаной корочки). Окраш

244

компоненты солода — это продукты разрушения Сахаров в результате карамелизации и меланоидинообразования, протекающие наиболее интенсивно при температурах выше 80°С. Меланоидины, обладающие поверхностно-активными свойствами, являются хорошими пенообразователями, и поэтому темные сорта пива дают более обильную пену.

Солод после сушки освобождают от ростков, поскольку они придают ему гигроскопичность и горький вкус за счет присутствия алкалоида горденина. Необходимость проведения этой операции связана еще и с тем, что в ростках накапливаются аминокислоты, которые, попадая в сусло, являются источником образования сивушных масел при сбраживании. Солод приобретает окончательную готовность к использованию только после 3—5-недельной отлежки (дозревания) на складах.

Готовый солод полируют, освобождая от остатков ростков и загрязнений, пропускают через магнитные аппараты, а затем подают на солодовые дробилки. От степени дробления солода зависит в дальнейшем скорость осахаривания крахмала, уровень экстрактивности сусла, продолжительность фильтрования.

Приготовление сусла. Дробленый солод, и при необходимости несоложеные материалы, смешивают с горячей водой в соотношении 1:4. Полученную смесь медленно перемешивают при подогревании до температуры 50—52°С в течение 10—30 мин. 15—20% растворимых веществ солода при этом переходят непосредственно в раствор без ферментативной обработки. Одновременно происходит ферментативный гидролиз водонерастворимых азотистых веществ и фитина. Затем смесь переводят в заторные чаны, где под действием ферментов солода происходят дальнейший гидролиз и превращение водонерастворимых веществ сырья в водорастворимые, формирующие экстракт будущего сусла. Для обеспечения максимального перехода веществ в раствор затор медленно нагревают при постоянном перемешивании до 70—72°С (настойный метод).

246

При другом (декокционном) способе 1/3 затора перека чивают в кипятильный котел, где кипятят 15—30 мин, пос ле чего объединяют и перемешивают с остальной частьн затора. Повторяя эту операцию 2—3 раза, доводят темпе ратуру всего затора до требуемого значения. При этом дли тельность всего процесса приготовления затора составляв' 3—3,5 ч. Это затирание солода необходимо для дальнейше го ферментативного гидролиза крахмала. Последователь ность превращений крахмала при гидролизе под действие! а- и |3-амилаз такова:

крахмал—амилодекстрины—эритродекстрины—ахро декстрины;

мальтодекстрины—мальтоза—глюкоза.

Наряду с полным осахариванием Дсрахмала до глюкоз! в заторе завершается протеолиз белков, продукты которо го играют большую роль в формировании органолептичес ких свойств и устойчивости пива при хранении.

Осахаренный затор затем направляют на фильтрова ние для отделения жидкой части сусла от твердой фаз! затора. При этом фильтрующий слой образует сама твер дая фаза затора — пивная дробина (негидролизуемые ком поненты, клеточные оболочки, коагулированные при на гревании белки), оседающая на сетках фильтрационных ча нов, фильтр-прессов, применяемых для фильтрования пив ного сусла. Отделять пивную дробину можно и с помощы саморазгружающихся центрифуг.

Отфильтрованное сусло и полученные после промыва ния дробины воды переводят в сусловарочный котел дл кипячения с хмелем, упаривания до нужной концентраци и стерилизации. При высокой температуре полностью инак тивируются ферменты и коагулирует часть растворимы белков, а горькие и ароматические вещества хмеля раствс ряются в сусле. При этом крупные хлопья коагулирование го белка, оседая, захватывают частицы мути и тем самы; осветляют сусло.

24

Хмелевая а-кислота (гумулон), которая при кипячении переходит в изогумулон (хорошо растворимый в воде), является в основном источником своеобразной горечи, свойственной пиву. Растворимость Р-кислоты незначительна, а мягкая сс-смола гидролизуется с образованием р-смолы и отщеплением изобутилового альдегида и уксусной кислоты, участвующих в формировании специфического аромата и вкуса как сусла, так и пива. Норма расхода хмеля, в зависимости от сорта пива и его рецептуры, составляет от 22 до 45 г/да л.

Охмеленное сусло, доведенное до нужной плотности, пропускают через хмелецедильник, охлаждают до 4—6°С, а затем освобождают от коагулированных белков с помощью сепараторов. Во время этих операций сусло окончательно осветляется и насыщается кислородом, что необходимо для развития дрожжей.

Сбраживание сусла происходит в открытых или закрытых, деревянных или металлических емкостях специальными расами дрожжей низового и верхового брожения. Для особых сортов портера в конце брожения вводят сла-бобродящие дрожжи рода бреттаномицетов, придающие пиву особый специфический аромат. На поверхности сусла через 15—20 ч после внесения дрожжей появляется полоса белой пены (стадия забела), а затем вся поверхность бродящего сусла покрывается мелкоячеистой пеной с постепенно увеличивающимися завитками. Достигнув максимума, завитки опадают, пена уплотняется и становится коричневой. Осевшую пену (деку) из-за горького вкуса обязательно удаляют с поверхности сусла. В конце брожения низовые дрожжи оседают на дно. Осветлившаяся жидкость называется зеленым, или молодым, пивом. В нем, наряду с накопившимися в результате брожения этилового спирта и углекислого газа, накапливается и целый ряд побочных продуктов, участвующих в создании вкуса и аромата пива. Процесс главного брожения завершается за 7—9 сут. К это-

248

му моменту в пиве остаются несброженными еще около 1,5% Сахаров.

Выдержка (дображивание) пива способствует окончательному формированию потребительских достоинств пива. Для дображивания молодое пиво перекачивают в герметично закрывающиеся металлические танки, внутренняя поверхность которых покрыта специальным пищевым лаком. В зависимости от сорта пиво выдерживают при температуре 0—3°С в течение 11—100 сут. В результате дображивания остаточного сахара несколько возрастает крепость пива, происходит дополнительное насыщение его углекислотой и осветление. Взаимодействие разнообразных первичных и вторичных продуктов главного и побочных процессов брожения приводит к формирование новых веществ, обусловливающих характерные вкус и аромат зрелого пива, а также его сортовые особенности.

Обработка и розлив пива. После лабораторного и орга-нолептического контроля, подтверждающих качество выработанного пива, его обрабатывают и разливают. Для придания прозрачности пиво фильтруют через прессованные пластины из различных фильтрующих'масс, и лучшими из них являются диатомитовые (кизельгуровые) фильтры. В процессе осветления пиво теряет значительную часть двуокиси углерода, поэтому допускается дополнительное введение углекислоты перед розливом с последующей выдержкой в течение 4—12 ч для ее ассимиляции.

Показатели качества

В зависимости от концентрации начального сусла и степени его сбраживания пиво содержит 86—91% воды, 3— 10% несброженного экстракта, 1,5—8% об. этилового спирта и до 0,4% углекислоты. Энергетическая ценность 100 г пива колеблется от 37 до 78 ккал, или от 155 до 280 кДж. Кало-

249

рийность пива в основном обусловлена наличием этилового спирта, который, усваиваясь организмом человека почти полностью, выделяет 7,08 ккал/г. В то же время при усвоении 1 г экстрактивных веществ пива выделяется всего лишь 3,8 ккал.

Основу экстрактивных веществ пива составляют углеводы (4,8—8,3%), азотсодержащие вещества, главным образом белок (0,6— 1,1%), зола (0,2—0,4%) и органические кислоты (0,15—0,3%). Углеводы экстракта представлены мальтодекстринами (3—3,6%), сахарами — мальтозой, глюкозой и фруктозой (1,2—1,6%) и несбраживаемыми пенто-зами. Из азотистых соединений, помимо белка, в пиве находятся альбумозы, пептоны, аминокислоты, амиды, аммиачные соединения. В составе органических кислот наряду с преобладающей молочной кислотой обнаружены уксусная, янтарная, яблочная и щавелевая. На вкусовых свойствах пива сказываются содержащиеся в экстракте дубильные и горькие вещества хмеля, меланоидины и глицерин (0,2%). Пиво содержит дефицитные для организма человека микроэлементы и витамины группы В.

Значительная часть экстрактивных веществ пива находится в коллоидном состоянии, обусловливая полноту вкуса. Количество и устойчивость пены, образуемой углекислотой, зависит от состава экстракта и главным образом от содержания в нем поверхностно-активных веществ — белков, альбумоз, хмелевых смол и кислот, высших спиртов, сложных эфиров, гуммиобразных и меланоидиновых соединений.

По органолептическим показателям пиво должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 16.

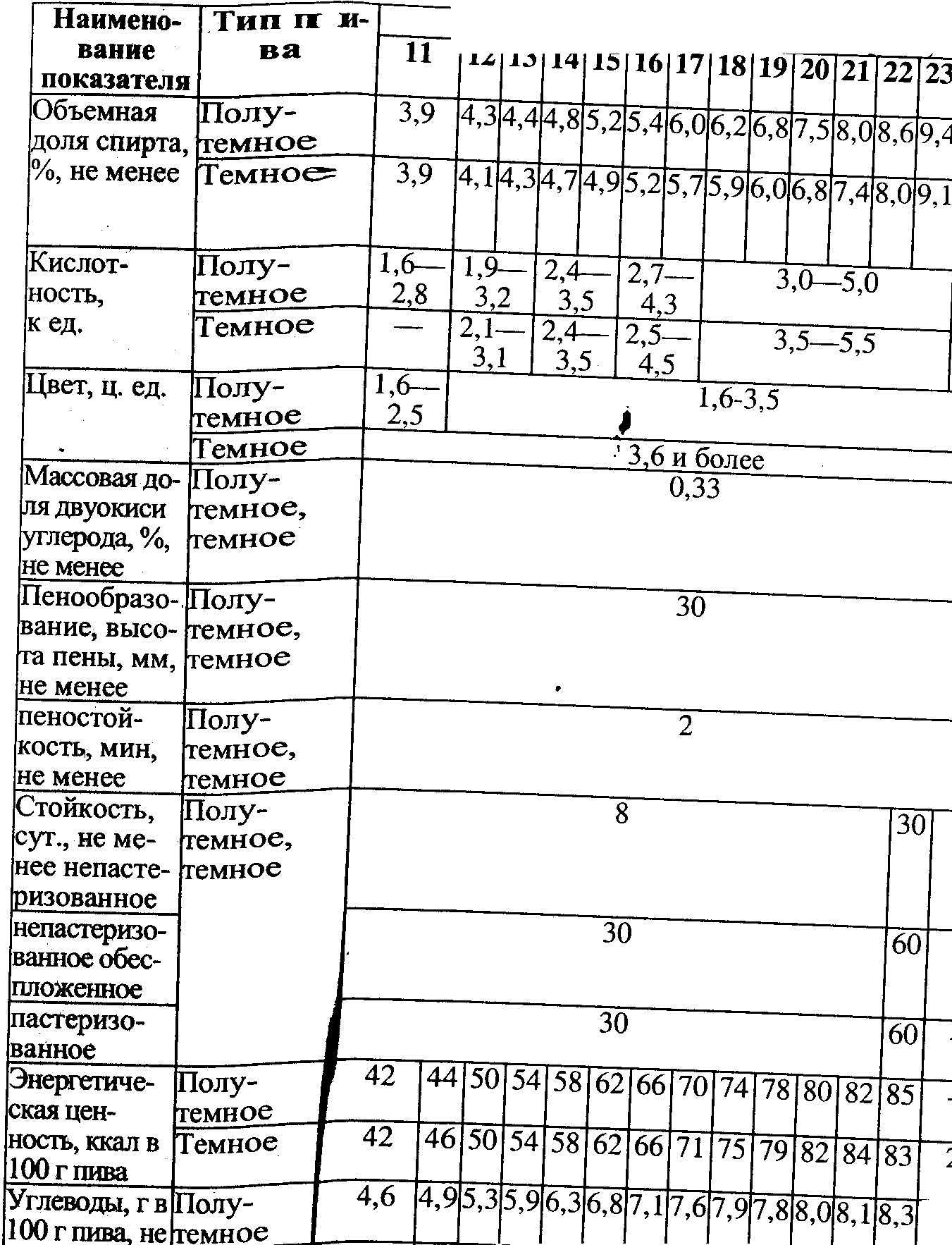

По физико-химическим показателям светлое пиво должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 17, полутемное и темное — в табл. 18.

Органолептические свойства пива и соответствие его сорту определяют по 25-балльной шкале (табл. 19). Для

250

Таблица 16

Органолептические показатели качества пива

Наименование показателя |

Тип пива |

||

светлое |

полутемное |

темное |

|

Прозрачность |

Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений |

||

Аромат и вкус |

Чистый вкус и аромат сброженного солодового напитка с хмелевой горечью и хмелевым ароматом без посторонних запахов и привкусов |

||

Соответствующие типу пива |

Солодовый вкус с привкусом карамельного солода, соответствующий типу пива ; |

Полный солодовый вкус с выраженным привкусом карамельного или жженого солода, соответствующий типу пива |

|

В пиве с экстрактивностью начального сусла 15% и выше — винный привкус |

|||

оценки сенсорных свойств пиво охлаждают до 10—12°С, наливают в сосуд из бесцветного стекла высотой 10,5— 11 см, диаметром 7,3—7,5 см и определяют прозрачность пива, наличие в нем посторонних примесей, осадка и любых видимых изменений.

Прозрачность — первый признак доброкачественного пива. Это требование не предъявляют только к темным сортам. В бочковом пиве допускается легкое помутнение (опалесценция). Высококачественные светлые сорта пива при просмотре через стекло должны иметь янтарный блеск без сероватого оттенка.

К показателям доброкачественности пива относят также его пенообразующую способность и пеностойкость. Пе-нообразующая способность пива — это высота слоя пены в

251

Таблица 17

Физи*«0

|

|

^—'■ ^^гоактивность начального сусла. % |

||||||||||||||||||||

Наименование показателя |

8 |

0 |

10 3^6 |

11 4,0 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

||||||

4,5 |

4,7 |

4,8 |

5,4 |

5,8 |

6,2 |

6,6 |

7,1 |

7,9 |

8,2 |

8,6 |

9,4 |

|||||||||||

Объемная доля спирта, %, не менее |

2,8 |

|||||||||||||||||||||

|

|

1,9-3,2 |

2,4— 3,6 |

3,0— • 4,5 |

3,0-5,0 |

|||||||||||||||||

Кислотность, кед. |

1,0 2, |

5_ |

1 J— _^6_ |

|||||||||||||||||||

0,4—1,5 |

||||||||||||||||||||||

Цвет ц. ед. |

|

|

0,33 |

|||||||||||||||||||

Массовая доля двуокиси углерода, %, не менее |

|

|

||||||||||||||||||||

30 |

||||||||||||||||||||||

Ценообразование, высота пены, мм, не менее |

|

|

||||||||||||||||||||

2 |

||||||||||||||||||||||

Пеностой-кость, мин |

|

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

Стойкость, сут., не менее непастеризованное |

|

8 |

||||||||||||||||||||

30 |

||||||||||||||||||||||

непастеризованное обеспложенное |

|

|

||||||||||||||||||||

30 |

||||||||||||||||||||||

пастеризованное |

|

|

||||||||||||||||||||

|

38 4^2 |

42 4,6 |

46 |

50 |

54 |

58 |

62 |

66 |

70 |

74 |

77 |

80 |

82 |

85 |

||||||||

Энергетическая ценность, ккал в 100 г пива |

30 |

34 3^8 |

||||||||||||||||||||

4,7 |

5,3 |

5,8 |

6,2 |

6,6 |

6.S |

>7,3 |

7,5 |

7,6 |

7,8 |

8,0 |

8,3 |

|||||||||||

Углеводы, в 100 г пива, не более |

3,5 |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Табл

Экстрактивность

начального

|8Ж9К

252

Таблица 19 Оценка качества пива по 25-балльной системе

Показатели качества пива |

Количество баллов при оценке |

|||

отлично |

хорошо |

удовлетворительно |

неудовлетворительно |

|

Прозрачность |

3 |

2 |

1 |

0 (снимается с дегустации) |

Цвет |

3 |

2 |

1 |

0 |

Вкус |

5 |

4 |

3 |

2 |

Хмелевая горечь |

5 |

4 |

3 |

2 |

Аромат |

4 |

3 |

2 |

1 |

Ценообразование |

5 |

4 |

3 |

2 |

Высота пены, мм |

40 |

30 |

20 |

менее 20 |

Пеностойкость, мин |

4 |

3 |

2 |

менее 2 |

Итого баллов |

22—25 |

19—21 |

13—18 |

12 и ниже |

миллиметрах. Пеностойкость исчисляют в минутах со времени образования пены до момента ее исчезновения на центральной части поверхности пива. Обильная компактная пена, медленно выделяющая мелкие пузырьки углекислого газа, является показателем высокого качества пива.

Хорошее пиво должно иметь полный, свойственный сорту вкус и аромат с приятной, не терпкой и не грубой хмелевой горечью, быстро исчезающей после опробыва-ния. После улетучивания углекислоты в пиве не должно быть неприятной горечи.

Оформление бутылок оценивают с учетом полноты налива, герметичности укупорки, чистоты бутылок и бочек, состояния этикеток, правильности маркировки.

Факторы, сохраняющие качество пива

Пиво разливают на механизированных или полностью автоматизированных линиях в стеклянные бутылки коричне*-

254

вого или зеленого цвета, стеклянные типа X или бутылки ПЭТФ; металлические банки и бочки и другие виды тары, разрешенные органами Минздрава России.

Среднее наполнение 10 бутылок при 20°С должно соответствовать их номинальной вместимости с допустимым отклонением ±3%. Наполнение бочек не должно быть менее 99,5% объема.

Укупорка бутылок, бочек и других видов тары с пивом должна быть герметичной с применением укупорочных материалов, разрешенных органами Минздрава России.

Для придания стойкости в хранении пиво пастеризуют в бутылках при температуре 65—70°С в течение 20—30 мин или в потоке, используя пластинчатые теплообменники.

На бутылки с пивом наклеивают красочные этикетки с указанием товарного знака, наименования предприятия-изготовителя и его подчиненности, вместимости бутылки, даты розлива, обозначения стандарта. Пастеризованное пиво имеет на этикетке дополнительную надпись "Пастеризованное". Горлышко бутылок с оригинальными сортами пива обертывают фольгой.

Пиво транспортируют всеми видами транспорта согласно правилам перевозок грузов, действующим на соответствующем виде транспорта. При транспортировании ящиков с бутылками пива в открытых автомашинах пиво должно быть защищено от воздействия света и низких температур.

Транспортирование пива в торговые точки, оборудованные стационарными резервуарами, или на базы розлива производят в автоцистернах.

Пиво в бутылках, бочках и т. п. храпят при температуре: от 5 до 12°С — непастеризованное, от 10 до 20"С — пастеризованное.

Пиво, разлитое в бутылки, хранят в затемненном помещении. Пиво, доставленное в автоцистернах, хранят под давлением двуокиси углерода в изотермических резервуа-

255

pax при температуре от 2 до 5°С. Срок годности устанавливает предприятие-изготовитель, но не ниже фактически достигнутой стойкости пива.

Дефекты пива

Большинство дефектов, возникающих в результате использования недоброкачественного сырья, нарушения технологии и условий хранения, проявляются прежде всего в снижении прозрачности пива.

Дефект внешнего вида — помутнение пива может быть различного характера.

Кристаллическое помутнение легко идентифицировать путем микроскопирования по наличию кристаллов щавелевокислого кальция, выпадающих на дно и имеющих форму октаэдров. Дефект можно легко устранить фильтрованием.

Белковые помутнения возникают при использовании солода с повышенным содержанием белков, а также при нарушении режимов затирания и кипячения сусла с хмелем. Помимо белков, содержание которых в пиве очень незначительно, в образовании мути могут участвовать полипептиды, полифенолы и другие соединения. Различают обратимые и необратимые белковые помутнения. Причиной первых является образование дубильно-белковых соединений, исчезающих при повышении температуры пива до 20°С в результате распада таких комплексов. Этот дефект известен под названием "муть охлаждения" или "глютиновая опалесценция".

Металлобелковая муть — результат коагулирования белков при соприкосновении пива с незащищенным металлом оборудования — оловом, железом, медью. При этом искажаются вкус и цвет пива.

Клейстерная (декстриновая) муть бывает в пиве, приготовленном на сусле из недоосахаренного затора, если

256

промывка дробины велась очень горячей водой. Обнаруживается эта муть йодной пробой. Пиво с таким дефектом легко инфицируется сарциной.

Причиной смоляной мути являются хмелевые смолы и воски, которые при резком охлаждений или сотрясении образуют капельки, адсорбирующие на своей поверхности белки и другие вещества.

Бактериально-дрожжевое помутнение — наиболее часто встречающийся дефект пива. Его могут вызывать дикие дрожжи, развивающиеся при повышенных температурах хранения и наличии в пиве несброженного экстракта. Содержание в пиве избытка кислорода обусловливает развитие аэробных микроорганизмов, особенно уксуснокислых и молочнокислых бактерий, в результате чего пиво не только сильно мутнеет, но и прокисает. Тщательное фильтрование сусла и пива, ограничение доступа воздуха при розливе, соблюдение санитарно-гигиенических требований в процессе выработки, хранение при низкой температуре — основные меры предупреждения дрожжевой и бактериальной опалесценции.

К дефектам вкуса относят излишнюю, иногда жгучую горечь пива, которая может быть обусловлена продуктами автолиза дрожжей (тирозолом), некачественным пережженным солодом, окисленными горькими и дубильными веществами хмеля, повышенным содержанием сернокислых и магниевых солей в воде и другими причинами. Также дефектами вкуса являются .повышенная сладость и хлебный вкус, появляющиеся в слабовыброженном пиве, излишне кислый вкус — результат скисания пива, и подвальный привкус ■— возникающий при плохой обработке внутренней поверхности лагерных танков. При плохой промывке аппаратуры после дезинфекции пиво приобретает фенольный или хлорный запах. Если для получения пива использованы дрожжи, зараженные сарцинами, то напиток приобретает медовый привкус из-за образования в нем диацетила. Наи-

257

более неприятные, а порой отвратительные вкус и запах (солнечный привкус) имеет пиво, подвергшееся действию ультрафиолетовых лучей. Этот дефект является результатом фотохимического воздействия на сульфагидрильные группы экстрактивных веществ, в результате чего образуется этилмеркаптан.

Экспертиза качества слабоалкогольных напитков

За последние годы ассортимент и производство слабоалкогольных напитков и особенно пива в России значительно выросли. На рынке пива находятся сотни его наименований и многие из них активно рекламируются. Поэтому соблазн подделать или увеличить его объемы путем разбавления водой всегда имеется как у реализатора, так и у производителя пива.

Поэтому имеется проблема с проведением всесторонней экспертизы качества всех видов слабоалкогольных напитков, а в особенности пива, поступаемого на рынки России.

При проведении экспертизы качества слабоалкогольных напитков могут достигаться те же цели исследования, что и для безалкогольных напитков:

установление вида слабоалкогольного напитка;

установление показателей качества напитка;

установление фальсификации;

установление срока хранения;

контроль технологических процессов.

При проведении экспертизы качества с целью установления вида слабоалкогольного, напитка эксперт должен определить для себя круг решаемых при этом задач и методов, которыми он располагает. Рассмотрим круг задач, которые может решить эксперт для достижения данной цели.

258

Определение пива осуществляют по органолептичес-ким показателям — это напиток, имеющий характерный вкус и аромат сброженного углеводосодержащего зернового сырья с хмелевой горечью.

Установление показателей качества пива по стандартным показателям решает цель выявления соответствия качества того или иного образца пива требованиям действующих стандартов. Эту цель обычно ставят при решении простейших задач, поскольку в настоящее время провести комплексное исследование пива по многим показателям, с учетом возможностей оснащения пищевых лабораторий при пивзаводах, невозможно. В действующие стандарты на пиво введены наиболее простые и доступные для лаборанта со средней квалификацией методики определения показателей, контролирующих технологический процесс. В то же время на этикетке для потребителя должно указываться остаточное содержание углеводов, которое никто не определяет, кроме этого в нем содержатся белковые вещества, витамины и т. д. При выявлении конкурентоспособности того или иного образца пива для потребителя данные показатели играют более существенную значимость, чем кислотность или цветное число, показатели, введенные в действующий стандарт.

Экспертиза может проводиться и с целью установления фальсификации пива. При этом могут быть следующие способы и виды фальсификации:

♦ Качественная фальсификация пива (введение добавок, не предусмотренных рецептурой; разбавление водой; замена одного типа пива другим) очень широко применяется как в процессе его производства, так и в процессе его реализации.

При добавлении в пиво около 10% воды обычно дегустаторы с помощью органолептических показателей не замечают данную степень его фальсификации, при введении же 20% воды примерно треть из них высказывают сомне-

259

ния по поводу качества напитка, и лишь при 50% добавлений большинство дегустаторов указывают на "водянистость" его вкуса. Поэтому разбавления пива водой до 30% практически не определяются ни органолептическими, ни физико-химическими методами.

Разбавление пива большим количеством воды можно выявить по пеностойкости, поскольку водопроводная вода резко снижает этот показатель. Многие реализаторы для увеличения этого показателя добавляют стиральный порошок, другие поверхностно-активные вещества. В этом случае данную фальсификацию стиральным порошком можно выявить по изменению рН пива.

Количественная фальсификация пива (недолив, обмер) — это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара (массы, объема и т. п.), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, занижен вес нетто упаковки или ее объем. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу или объем поверенными измерительными мерами веса и объема. Иногда разливают пиво в бутылки меньшего объема.

Информационная фальсификация безалкогольных напитков — это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре.

Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе. Например, сокосодержащие напитки рекламируются как натуральные. И вообще, в связи с узаконенной фальсификацией сока, его пастеризацией и введением консервантов он не может рассматриваться как продукт, содержащий натуральные витамины, а только как продукт, пагубно воздействующий на- организм человека.

При фальсификации информации о безалкогольных напитках довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:

260

наименование товара;

фирма-изготовитель товара;

количество товара;

вводимые пищевые добавки.

К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты выработки продукта и др. Выявляется такая фальсификация проведением специальной экспертизы, которая позволяет выявить:

каким способом изготовлены печатные документы;

имеются ли подчистки, исправления в документе;

является ли штриховой код на товаре поддельным и соответствует ли содержащаяся в нем информация заявленному товару и его производителю и др.

Проведение экспертизы с целью установления срока хранения данного товара практически невозможно, поскольку до настоящего времени такие исследования в широком масштабе не проводились и до сих пор не выявлена зависимость того или иного показателя от длительности хранения безалкогольных напитков. Кроме того, длительное хранение напитков в бутылках из полиэтилентерефталата (особенно кислото-содержащих — квас, соки, и т. д.) приводит к частичному растворению упаковки и появлению на внутренней стороне матовости, по которой и можно судить о длительности их хранения.

При проведении экспертизы с целью контроля технологических процессов производства того или иного вида безалкогольных напитков можно обнаружить их проявления в виде тех или иных производственных дефектов (см. отдельные дефекты).

Глава &' Алкогольные напитки этиловый спирт

^пия спирта. В зависимости от исходного Классифик^^ „ „ „

^разделяется на пищевой и технический. В сырья спирт поУг „ _

^ г ^шевои спирт может вырабатываться из:

свою очередь nv*- ,

^ сырья и картофеля

♦ зернового с j- -г

„ мелассы и других отходов сахарного про-

♦ сахарной

изводства;

♦ плодов.

„ ••ги от степени очистки спирт подразделяет-

В зависимое •*• „ г

^ медицинский, люкс, экстра, высшей очис-ся на безводны**»

тки, 1-го сорта- . . й

' „ ллирт (этанол) — продукт перегонки сбро-

Этиловыи с*

^осодержащих продуктов с последующим

/ем и обработкой отгона (спиртсодержащеи концентрирован** _ „ _

ч _, ,/ол представляет собой бесцветную, легко- жидкости). 3tra& „„„

# лючую жидкость плотностью при О С подвижную тог „

„„„ , , ,-лературои кипения 78,3 С; он смешивается

806 кг/м3, с тел** ^ Jt^ - '

' - ^ соотношениях, в больших дозах ядовит,

с водой в любы>-

V} „ <*ИРТ шиРоко применяется в различных от-

<-о хозяйства. Более 150 производств ис-раслях народно*

г .качестве сырья, растворителя и горючего,

пользуют его в * _ *

т, ^ вырабатывается более 1/6 из мирового

В России # ^ „ _ ^

^гдлового спирта. Основными потребителями производства эт>

„*?ого спирта являются ликеро-водочная и пищевого этило*7 „ г

отрасли пищевой промышленности. Пище-винодельческая ^

„ высококонцентрированная смесь почти чи-

ВОИ СПИРТ ЭТО - пел/ "

спирта с водой. 95%-и питьевой этиловый стого этилового

262

он используется Крайнего Севера и Сибири. В основйом ж£/ сырья при из-в качестве основного или вспомогательног'/х и сладких на-готовлении водок, ликеров, наливок, горьк(:. стоек, виноградных и плодово-ягодных ви^з растительного

Пищевой этиловый спирт получают /ерна злаков, от-сырья, богатого крахмалом (картофеля, з инулином (топи-ходов крахмалопаточного производства) и *я, содержащего намбура и корней цикория), или из сыршводства, сахар-сахара (мелассы — отхода сахарною про4 стеблей сахарной свеклы, некондиционного сахара-сырц/и ягод, включая ного тростника, некондиционных плодов виноград, а также из отходов виноделия), а растительного

Технический спирт вырабатывают /аегидролизуемы-сырья с высоким содержанием клетчатки [ных опилок, со-ми ферментами дрожжевой клетки (древеюв (отходов цел-ломы, торфа, мха), и из сульфитных щело^жащих до 1,5% люлозно-бумажного производства), соде^батывают также сахара. Технический этиловый спирт вырфисутствии ката-синтетическим путем — гидратацией (в п/Н20 = С2Н5ОН. лизатора) углеводорода этилена — С2Н4 + древесины полу-

Этиловый спирт из пищевого сырья и йаживания саха- чают по одному и тому принципу путем сиЭтличие состоит ров под действием ферментов дрожжей, j сырья до сбра- лишь в способах гидролиза полисахаридо^рья гидролизуют живаемых Сахаров: крахмал пищевого сыртов (амилаз), а биохимическим путем с помощью ферме/робом, воздейст- целлюлозу древесины — химическим спс/десс же сбражи- вуя на нее минеральными кислотами. Прошв и может быть вания гексоз в том и другом случае одинак представлен следующей схемой: Аосфотриозы—>

гексозы—>фосфорные эфиры—»гексоз-(||адная кислота—>

фосфоглицериновая кислота—>пирювиногр

уксусный альдегид-»этиловый спирт, Л?та из клубней

В основе производства этилового сп/ршических про- картофеля и зерна злаков лежат, два био/содержащегося в цесса: гидролиз (осахаривание) крахмала, 263

сырье, и сбраживание образующихся Сахаров в спирт и углекислый газ, и физический процесс разделения жидкостей по точкам кипения.

Осахаривание крахмала ведут с помощью амилолити-ческих ферментов, накапливающихся в проросших зернах (солоде) или продуцируемых грибами рода Aspergillus: Asp. avamori, Asp. oryzae. Asp. niger, Asp. usamii, Asp. botatae. Фермент дрожжей а-глюкозидаза (мальтаза) катализирует гидролиз дисахарида мальтозы до двух молекул глюкозы, а комплекс ферментов зимазы сбраживает глюкозу в этиловый спирт и углекислый газ: С6Н1206-» 2С2Н5ОН + 2С02 + 11.8 кДж.

Из злаковых культур для получения этилового спирта в основном используют кукурузу, ячмень, овес, рожь, пшеницу, просо. В производстве спирта применяют так называемый "зеленый солод", т. е. увлажненное до содержания 38—40% влаги и проросшее зерно ячменя, ржи, пшеницы, овса, проса, кукурузы. Обычно на спиртовых заводах применяют смесь солодов из двух или трех видов зерна. При подборе смесей стремятся к созданию наиболее полного комплекса активно осахаривающихся ферментов. '

Для сбраживания осахаренного зернокартофельного сырья, называемого затором, применяют дрожжи Saccharo-myces cerevisiae расы XII, ИМ.

Производство спирта из крахмалистого сырья складывается из следующих основных технологических процессов:

подготовки сырья — мойки, очистки от посторонних примесей;

тепловой обработки (разваривания) с водой при температуре 120—150°С и давлении не менее 588 кПа (6 атм) для разрушения клеточной структуры и растворения крахмала;

охлаждения разваренной массы;

осахаривания крахмала под действием амилолити-ческих ферментов — а- и Р-амилаз и олиго-1,6-глюкозида-зы (декстриназы), содержащихся в солодовом молоке или 264

чистой культуре плесневых грибов, в течение 5—10 мин при температуре 57—58°С;

сбраживания мальтозы и декстринов (после превращения их в мальтозу) в этиловый спирт и углекислый газ Под Действием ферментов дрожжей для получения зрелой бражки, содержащей 7—10% спирта;

выделения из бражки путем ее перегонки с паром в специальных колонках спирта-сырца, содержащего 88% об. этилового спирта и получаемые в процессе брожения примеси;

повторной перегонки спирта-сырца на ректификационном аппарате периодического или непрерывного действия для получения ректификованного спирта крепостью 96— 96,5% об. Спирт-ректификат получают та^же непосредственно из бражки на непрерывно действующих брагоректи-фикационных аппаратах, где из спирта-сырца выделяют примеси.

Примеси являются вторичными и побочными продуктами спиртового брожения. Большинство их оказывает вредное воздействие на организм человека, и поэтому остаточное количество и состав примесей влияют на качество спирта-ректификата и вырабатываемых из него ликеро-водочных изделий. При общем содержании примесей в спирте-сырце 0,3—0,5% в их составе идентифицировано более 50 сбединений, которые могут быть отнесены к одной из четырех групп химических веществ: альдегидам и кетонам, эфирам, высшим спиртам (сивушные масла) и кислотам.

Очистка (ректификация) спирта-сырца от примесей является обязательным условием последующего использования спирта для приготовления водок и ликеро-водочных изделий. Ректификация путем перегонки спирта-сырца основана на различных точках кипения при нагревании этилового спирта и загрязняющих его примесей. В зависимости от степени летучести эти примеси бывают головными, хвостовыми и промежуточными.

265

Головные примеси кипят при температуре ниже температуры кипения этилового спирта. Это альдегиды (уксусный и др.), эфиры (муравьиноэтиловый, уксуснометило-вый, уксусноэтиловый и др.), метиловый спирт. К хвостовым относят примеси, кипящие при температуре выше температуры кипения этилового спирта. Это в основном сивушные масла, т. е. высшие спирты — пропиловый, изо-пропиловый, бутиловый, изобутиловый, амиловый, изоа-миловый и др. К хвостовым примесям относятся также фурфурол, ацетали и некоторые другие вещества.

Промежуточные примеси представляют собой наиболее трудноотделимую группу соединений. В зависимости от условий перегонки они могут быть и головными, и хвостовыми. В эту группу примесей входят изомасляноэтило-вый, изовалерианоэтиловый, уксусноизоамиловый, изова-лерианоизоамиловый эфиры.

В некоторых случаях спирт-сырец перед ректификацией предварительно подвергают химической обработке для освобождения от примесей: раствором NaOH омыляют сложные эфиры и превращают их в соли летучих кислот; раствором КМп04 окисляют альдегиды в непредельные соединения.

В зависимости от степени очистки спирт этиловый ректификованный бывает четырех сортов: люкс — 96,3%, экстра — 96,5% об., высшей очистки — 96,2 и 1-го сорта — 96% об. Для производства алкогольных напитков используется спирт "Люкс", "Экстра" и высшей очистки. Спирт "Люкс" и "Экстра" вырабатывают из различных видов зерна (кроме бобовых культур) и смеси зерна и картофеля. Количество крахмала картофеля в смеси не должно превышать 35% при выработке спирта "Люкс" и 60% при выработке спирта "Экстра".

Спирт высшей очистки в зависимости от исходного сырья вырабатывают:

♦ из зерна, картофеля или из зерна и картофеля;

266

из смеси зерна, картофеля, сахарной свеклы и мелассы сахара-сырца и другого сахаро- и крахмалосодержа-щего пищевого сырья в различных соотношениях;

из мелассы.

Поскольку спирт ректификованный "Экстра" вырабатывают из кондиционного зерна, то содержание примесей в нем не должно превышать 0,07 г/дм3. В спирте высшей очистки и 1-го сорта количество примесей допускается соответственно до 0,1 и 0,15 г/дм3. Помимо крепости в ректификованном спирте всех трех сортов нормируется содержание альдегидов (соответственно не более 2, 4 и 10 мг в 1 л безводного спирта), сивушного масла (не более 3, 4 и 15 мг/дм3), эфиров (не более 25, 30 и 50 мг/дм3), свободных кислот (не более 12, 15 и 20 мг/дм3). й>н должен выдерживать пробу на метиловый спирт с фуксинсернистой кислотой. Содержание фурфурола не допускается.

Этиловый спирт всех сортов должен быть бесцветным и прозрачным, без посторонних частиц. Вкус и запах должны быть характерными для этилового спирта, изготовленного из соответствующего сырья. Посторонние привкусы и запахи не допускаются.

По физико-химическим показателям этиловый спирт ректификованный должен соответствовать показателям качества, приведенным в табл. 20.

Спирт этиловый питьевой вырабатывают крепостью 95 ±0,2% об. Запах и вкус его должны быть характерными для этилового ректификованного спирта высшей очистки, вырабатываемого из зерна и картофеля, остальные показатели качества такие же, как и для спирта этилового ректификованного высшей очистки.

Разливают спирт в чистые стеклянные бутылки емкостью 0,5 и 0,25 л. На бутылку со спиртом наклеивают этикетку установленного образца с указанием: наименование завода-изготовителя, наименование спирта, крепость в объемных процентах, емкости бутылки и номера действую-

267

Таблица 20

Таблица 21

Физико-химические Показатели качества спирта этилового ректификованного

Наименование показателя |

Нормы для спирта |

||

"Люкс" |

"Экстра" |

высшей очистки |

|

Объемная доля этилового спирта, %, не менее |

96,3 |

96,5 |

96,2 |

Проба на чистоту с серной кислотой |

Выдерживает |

||

Проба на окисляемость, мин, при 20°С, не менее |

22 |

20 |

15 |

Массовая концентрация альдегидов, в пересчете на уксусный, в безводном спирте, мг/дм3, не более |

2 |

2 |

4 |

Массовая концентрация сивушного масла, в пересчете на смесь изоамилового и изобу-гилового спиртов (3:1), в безводном спирте, мг/дм3, не более |

2 |

3 |

4 |

Массовая концентрация эфиров, в пересчете на уксусно-этиловый, в безводном спирте, мг/дм3, не более |

18 |

25 |

30 |

Объемная доля метилового спирта, в пересчете на безводный спирт, %, не более |

0,03 |

0,03 |

0,05 |

Массовая концентрация свободных кислот (без СОг), в безводном спирте, мг/дм3, не более |

8 |

12 |

15 |

Содержание фурфурола |

Не допускается |

||

щего стандарта. Срок хранения питьевого спирта не ограничен.

По качеству спирт этиловый питьевой должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 16. Из органолепти-ческих показателей в спирте определяют внешний вид, цвет, вкус и запах. Спирт питьевой должен быть прозрачной, бесцветной жидкостью с характерным вкусом и запахом (табл. 21).

268Органолептические показатели качества спирта этилового питьевого

Наименование показателя |

Характеристика |

Внешний вид |

Прозрачная жидкость без посторонних ' частиц |

Цвет |

Бесцветная жидкость |

Вкус и запах |

Характерные для этилового ректификованного спирта высшей очистки, без привкуса и запаха посторонних веществ |

Помимо органолептических показателей качества в спирте проводят физико-химические исследования и устанавливают объемную долю этилового спирта (95,0 ± 0,2%), массовую концентрацию альдегидов (не более 4 мг/дм3), сивушного масла (не более 4 мг/дм3), эфиров (не более 30 мг/дм3), свободных кислот (не более 15 мг/дм3). Напиток должен выдерживать пробу на метиловый спирт с фуксин-сернистой кислотой и не содержать фурфурола.

ВОДКА И ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Предприятия ликеро-водочной промышленности России в настоящее время вырабатывают огромный ассортимент различных спиртных напитков — водки и ликеро-водочных изделий (настойки, наливки, ликеры, кремы, пунши, десертные напитки и аперитивы), которые представляют собой смеси различных спиртованных соков, морсов, настоев и ароматных спиртов, получаемых переработкой плодово-ягодного и ароматического растительного сырья с добавлением к ним сахарного сиропа, эфирных масел, виноградных вин, коньяка, лимонной кислоты, витаминов или витаминосодержащего сырья и других пищевых продуктов, а также спирта и воды.

269

Социально-гигиенической проблемой во многих стра$ нах в настоящее время является излишнее потреблени крепких алкогольные напитков. Поэтому ученые России эд некоторых других стран совместно с работниками пищевой! промышленности проводят исследования по разработке но4 вых рецептур и технологий получения таких видов алко^ гольных напитков из натурального растительного сырья,! которые бы снижали нагрузку по спирту на организм чело*)? века и компенсировали недостаток витаминов. Поскольку & спирте хорошо растворимы как водо- так и жирорастворим', мые витамины, то появляется возможность использовать, алкогольные напитки для введения в организм человека все-', го комплекса витаминов. Новые витаминосодержащие алкогольные напитки, запатентованные автором в России», обладая приятными вкусом и ароматом, должны стать достойными конкурентами напиткам, содержащим из физиологически активных соединений только алкоголь.

Классификация водок и ликеро-водочных изделий $

'и

Водки в зависимости от технологии производства и со-» я става подразделяются на: водки, особые водки и витамини-,1 зированные.

В зависимости от состава и вкусовых свойств ликеро-водочные изделия подразделяются на:

сладкие (ликеры крепкие, ликеры десертные, кремы, наливки, настойки сладкие, напитки десертные, пун-h ши и аперитивы); I

горькие (настойки горькие и бальзамы);

витаминные.

В зависимости от крепости, массовой концентрации общего экстракта и сахара ликеро-водочные изделия делят на группы:

♦ |

ликеры крепкие; |

|

♦ |

ликеры десертные; |

|

♦ |

ликеры эмульсионные; |

|

♦ |

кремы; |

|

♦ |

наливки; |

|

♦ |

пунши; |

|

♦ |

настойки сладкие; |

|

♦ |

настойки полусладкие; |

|

♦ |

настойки полусладкие |

слабоградусные; |

♦ |

настойки горькие; |

|

♦ |

настойки горькие слабоградусные; |

|

♦ |

напитки десертные; |

|

♦ |

аперитивы; |

|

♦ |

бальзамы; |

.# |

♦ |

коктейли (см. табл. 21). |

-* |

Таблица 21 Классификация ликеро-водочных изделий

Наименование группы изделий |

Крепость, % |

Массовая концентрация, г/100 см3 |

|||

общего экстракта |

сахара |

||||

Ликеры крепкие |

35-45 |

25—50 |

25—50 |

||

Ликеры десертные |

25—30 |

30—50 |

30—50 |

||

Ликеры эмульсионные |

18—25 |

15—45 |

15-35 |

||

Кремы |

20—23 |

50—60 |

49—60 |

||

Наливки |

18—20. |

26—47 |

25-—40 |

||

Пунши |

15—20 |

30—43 |

30—40 |

||

Настойки сладкие |

16—25 |

9—32 |

8—30 |

||

Настойки полусладкие |

30—40 |

10—12 |

9—10 |

||

Настойки полусладкие слабоградусные |

20—28 |

5—12 |

4—10 |

||

Настойки горькие |

30—60 |

0—8 |

0—7 |

||

Настойки горькие слабогра- Дусные |

25—28 |

— |

— |

||

Напитки десертные |

12—16 |

15—32 |

14—30 |

||

Аперитивы |

15—35 |

5—20 |

4—18 |

||

Ьальзамы |

35—45 |

7—30 |

— |

||

Коктейли |

20—40 |

0—25 |

0-24 |

||

270

271

Водка

Водка представляет собой профильтрованную смесь ректификованного этилового спирта и умягченной воды, предварительно пропущенную через колонки, наполненные активированным углем или ионообменными смолами.

Для получения простой водки приготовляют водно-спиртовую смесь (сортировку), в которую после перемешивания добавляют остальные компоненты по рецептуре, фильтруют ее через кварцевый песок, пропускают через колонки с активированным углем, снова фильтруют через песочные или керамические фильтры, доводят до стандартной крепости и передают на розлив.

При смешивании спирта с водой объем смеси уменьшается (явление контракции, т. е. взаимного растворения двух жидкостей) и выделяется тепло. В результате из 50 объемных частей спирта и 50 объемных частей воды при 20°С получается только 96,4 объемных частей водно-спиртового раствора.

При фильтровании через активированный уголь из водно-спиртовой смеси поглощается до 25—40% сивушных масел и 10—17% ацетальдегида. В порах активированного угля частично окисляется этиловый спирт с образованием органических кислот, ацеталей и последующим накоплением сложных эфиров (уксусноэтилового, уксусноизоамило-вого и др.), придающих водке приятный аромат и улучшающих ее вкус.

Ликеро-водочная промышленность выпускает водку с крепостью 40% об. (Столичная, Водка, Московская особая, Юбилейная, Посольская, Русская, Пшеничная и многие другие) и 45% об. (Сибирская, Виру, Ленинградская юбилейная и др.). Водку Русскую, Пшеничную, Сибирскую и Посольскую готовят из спирта сорта "Экстра", а водку 40%-ю из спирта 1-го сорта, выработанного из зерна, картофеля, мелассы, сахара, сахарной свеклы или их смеси.

272

Для получения всех других водок используют спирт высшей очистки из зерна и картофеля или их смеси.

Водки разных наименований различаются не только крепостью и качеством используемого спирта, но и особенностями рецептуры. Так, в сортировку для Старорусской водки добавляют двууглекислый натрий и используют спирт высшей очистки, полученный из мелассы, а в сортировку для водки Столичная вносят рафинированный сахар-песок (на 1000 дал — 40 кг), предварительно растворенный в воде. При изготовлении других видов водки в сортировку добавляют в зависимости от рецептуры уксусную кислоту, уксуснокислый натрий, мед, ванилин и другие вещества.

По составу сырья и органолептическим показателям в отдельную группу выделяют водки особые: Зубровку, Кри-сталл-Дзидрайс и Лимонную, содержащие 4Т)% об. спирта, Старку — 43% об., Охотничью —45% об., Украинскую горилку и Юбилейную крепостью 40 и 45% об., а также Перцовку — 35% об. и многие другие. Для их изготовления используют этиловый ректификованный спирт сорта "Экстра", спиртованные настои и ароматные спирты, получаемые из ароматного растительного сырья и спирта ректификованного высшей очистки, сахар-рафинад или сахар-песок, эфирные масла, пищевые эссенции, ароматические вещества и красители, портвейн, коньяк, пчелиный мед, мягкую или умягченную до 0,36 мг-экв/дм3 питьевую воду.

В витаминизированные водки вводят витамины С, В , В2, А из расчета суточной потребности организма в данных компонентах и особенностей рецептуры.

Показатели качества

По органолептическим показателям в водках определяют внешний вид, цвет, вкус и аромат. Водка должна быть прозрачной, бесцветной жидкостью с характерным для данно-

273

го типа напитка вкусом и ароматом. Конкретные требования стандарта к органолептическим показателям водки приведены в табл. 22.

Таблица 22

Органолептические показатели качества водки

Наименование показателя |

Характеристика |

Внешний вид |

Прозрачная жидкость без посторонних включений и осадка |

Цвет |

Бесцветная жидкость |

Вкус и аромат |

Характерные для водки данного типа, без постороннего привкуса и аромата |

Из физико-химических показателей в водках определяют крепость, объем соляной кислоты (щелочность), массовую концентрацию альдегидов, сивушного масла и эфиров, объемную долю метилового спирта (см. табл. 23). В зависимости от вида используемого спирта массовая концентрация альдегидов в водках составляет 3—8 мг/дм3, сивушного масла — 2—4 мг/дм3, эфиров — 18—30 мг/дм3. Объемная доля метилового спирта для водок на спирте "Люкс" и "Экстра" — не более 0,03%, высшей очистки — не более 0,05%.

Дегустация и балльная оценка водок и ликеро-водочных изделий

Результаты дегустации водки и ликеро-водочных изделий являются определяющими при оценке качества и экспертизе. Поскольку наши органы обоняния и вкусовые рецепторы по своей чувствительности намного превосходят существующие физико-химические методы, то показатели качества, выявленные в результате дегустации (несмотря на их субъективность), признаются достоверными.

274

Таблица 23 Физико-химические показатели качества водки

Наименование показателя |

Норма для водок из спирта |

Норма для особых водок высшей очистки |

Норма для водок из спирта "Экстра" |

||||

высшей очистки |

"Экстра" за искл. "Посольской" |

"Экстра" для "Посольской" |

"Люкс" |

||||

Крепость, % |

40-45, 50,56 |

38-45, 50,56 |

40 |

40 |

40—45 |

40 |

|

Объем соляной кислоты С (НС1) =1 моль/дм3, израсходованной на титрование 100см3 водки, см3, не более |

3,5 |

3,0 |

3,5 |

3,0 |

3,5 > |

3,0 |

|

Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в 1 дм3 безводного спирта, мг, не более |

8 |

3 |

6 |

3 |

8 |

3 |

|

Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спирта (3:1) в 1дм3 безводного спирта, мг, не более |

4 |

3 |

4 |

2 |

4 |

3 |

|

Массовая концентрация эфиров в пересчете на ук-сусно-этиловый эфир в 1 дм3 безводного спирта, мг, не более |

30 |

25 |

25 |

18 |

30 |

25 |

|

Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более |

0,05 |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

0,05 |

0,03 |

|

275