- •2.2 Марка, основные элементы и описание кабеля

- •3.2 Определение параметров коаксиальных кабелей

- •4.2 Принцип экранирования

- •1. Защитные покрытия

- •5.2 Питтинговая коррозия.

- •6.Выбор трассы строительства

- •7.3 Прокладка кабеля в канализации.

- •7.4 Прокладка кабеля по стенам здания и подвеска на опорах.

7.4 Прокладка кабеля по стенам здания и подвеска на опорах.

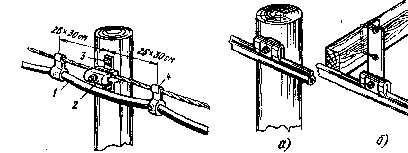

При устройстве абонентских кабельных вводов на городских телефонных сетях приходится прокладывать кабель по стенам зданий. В этом случае распределительный кабель выводится на стену здания обычно со стороны двора и защищается от механических повреждений угловой сталью или желобом на высоте до 3 м от поверхности земли. Если кабель прокладывается по стенам зданий, имеющих карнизы или другие выступающие части, стараются проложить кабель под ними, чтобы защитить его от механических повреждений, возможных при сбрасывании с крыши льда и снега. По опорам воздушных линий кабель подвешивают на стальном оцинкованном тросе, укрепленном с помощью клемм (консолей). Для закрепления на промежуточной опоре трос зажимают между губками клеммы (рисунок 7.8), укрепленной на столбе глухарями. Кабель укрепляется на тросе с помощью подвесок из оцинкованного железа.

Опоры существующих воздушных линий могут быть использованы для подвески однокоаксиального кабеля с несущим встроенным тросом, вмонтированным в общую пластмассовую оболочку . Способ крепления на опоре подвесного кабеля с несущим тросом приведен на рис.24

Рисунок 7.8 - Крепление троса на промежуточной опоре: 1 — кабель;

2 — клемма; 3 — глухарь; 4 — подвеска; Крепление кабеля с встроенным тросом: а —на опоре; б — на траверсе.

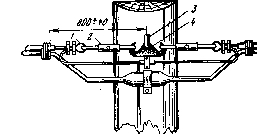

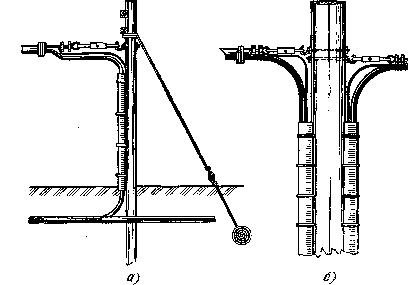

На рисунке 7.9 показано крепление. При подвеске кабеля используют натяжные блоки. Величину натяжения контролируют динамометром. При вводе в здание, а также в подземные НУПы подвесной кабель спускают по опоре на землю (рисунок 7.10). Во избежание повреждений кабель на опоре защищают угловой сталью.

Рисунок 7.9 - Крепление кабеля с встроенным тросом при наличии усилителя или соединительной муфты: 1 — петля; 2 — винтовая стяжка;

3 — крюк КН-18; 4 — подвесной крюк.

Рисунок 7.10 - Крепление подвесного кабеля при спуске в землю на оконечной опоре (а) и при вводе в НУП (б)соединительной муфты или встроенного усилителя такого кабеля к опоре.

7.5 Прокладка подводных кабелей.

Способы прокладки речных подводных кабелей зависят от характера реки, ширины, глубины ее, наличия судоходства, времени прокладки, массы кабеля и имеющихся в распоряжении технических средств для прокладки. Кабель может быть проложен с помощью кабелеукладчика или плавучих средств (баржи, баркаса, плота, лодок и т. п.), а в зимнее время—со льда.

Трасса кабельного перехода располагается по возможности на прямолинейных участках реки с неразмываемым руслом, отлогими, не подверженными разрушениям берегами, с наименьшей шириной поймы. Для предохранения кабеля от заторов льда переход через судоходные и сплавные реки, как правило, размещается ниже (по течению реки) магистральных автомобильных и железнодорожных мостов.

Перед началом работ по прокладке кабеля производят разбивку трассы. Трасса подводного перехода обозначается репeрами. На судоходных и сплавных реках при глубине до 8 м кабель заглубляется в дно реки не менее чем на 1 м, на несудоходных — на 0,7 м. В береговой части до места стыка с подземным подводный кабель углубляется на 1 м.

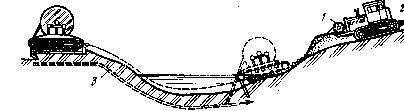

Кабелеукладчик обычного типа может применяться для прокладки кабелей через реки шириной до 200 м и глубиной до 8 м при скорости течения реки до 1,5 м/с. Для прокладки кабеля со сложным рельефом дна применяются специальные гидравлические кабелеукладчики. Перед прокладкой кабеля проверяют дно и выявляют возможные препятствия. Для этого либо кабелеукладчик проходит трассу вхолостую (без кабеля), либо протягивают якорь-кошку.

Кабелеукладчик с кабелем ставят на одном берегу, а передвигающий его трактор — на другом. С помощью троса трактор перетягивает кабелеукладчик с одного берега на другой, при этом кабель укладывается по дну реки (рисунок 7.11).

Рисунок 7.11 - Прокладка кабеля через реку кабелеукладчиком с помощью лебедки и троса: 1—тракторная лебедка; 2—якорь; 3—кабель.

Если использование кабелеукладчиков невозможно, то применяют специальные водолазные средства. На судоходных и сплавных реках обычно прокладывают два кабеля: основной и резервный. Расстояние между створами должно быть не менее 300 м. При этом по каждому кабелю передается 50% информации. На крутых берегах (более 30°), в слабых грунтах производится укрепление кабелей путем укладки их от уреза воды в зигзагообразную траншею длиной 50 м.

Проложенные на судоходных и сплавных реках кабели ограждаются створными знаками с фонарями, зажигаемыми в ночное время; специальные фотовыключатели автоматически включают фонари с наступлением темноты и выключают их на рассвете.

Морские подводные кабели прокладываются со специально оборудованного кабельного судна (рисунок 7.12), которое может маневрировать не только на ходу, но и на месте, а также располагать достаточным помещением для укладки кабеля. В трюмах судна размещают большие чаны-тэнксы, в которые укладывают кабель. Для прокладки и выемки кабеля на судне устанавливается кабельная машина.

Рисунок 7.12 - Кабельное судно для прокладки морских кабелей.

8.Монтаж кабелей связи

8.1 Монтаж коаксиальных кабелей

Сращивание внутреннего проводника производится с помощью медной гильзы с прорезью, а внешнего проводника и экрана—с помощью медных и стальных разрезных муфт, шейки которых обжимаются кольцами. Сросток изолируется полиэтиленовой гильзой. Затем сращиваются симметричные четверки. После монтажа симметричных четверок сросток обматывают тремя-четырьмя слоями кабельной бумаги или стеклоленты, между которыми укладывают паспорт. Запайка свинцовой муфты, установка и заливка чугунной муфты проводятся так же, как и на симметричных кабелях.

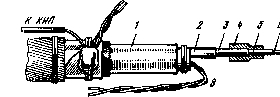

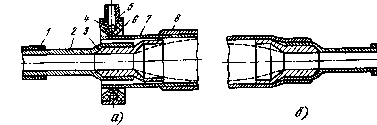

Для монтажа малогабаритных коаксиальных пар типа 1,2/4,6 используются специальные инструменты и детали, в основном подобные применяемым на парах типа 2,6/9,5. Особенность монтажа пар типа 1,2/4,6 состоит в том, что после разделки коаксиальных пар на каждую из них надвигается латунная опорная втулка (рисунок 8.1), скрепляющая концы экранных лент и создающая опору для медных и стальных муфт при их обжиме в процессе сращивания внешнего проводника и экранных лент.

Рисунок 8.1 - Разделка малогабаритного коаксиального кабеля типа 1,2/4,6 (показана одна коаксиальная и одна симметричная пары): 1—оболочка; 2—изоляция коаксиальной пары; 3—экран; 4— опорная втулка; 5—внешний проводник; 6—полиэтиленовая изоляция; 7 — внутренний проводник; 8 — симметричная пара.

Монтаж коаксиальных пар комбинированного кабеля типа КМБ-8/6 осуществляется инструментами и деталями, применяемыми для кабелей КМБ-4 и МКТСБ-4.

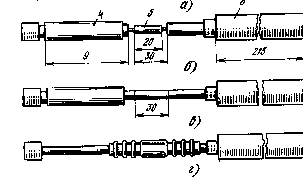

Монтаж однокоаксиального кабеля типа ВКПА-2,1/9,7—разделка концов кабеля и основные этапы монтажа — показан на рис.30. Сращивание внутреннего проводника производится так же, как и на парах типа 2,6/9,5. Изоляция: между внутренним и внешним проводниками восстанавливается путем выпрессования полиэтилена, разогретого до вязкотекущего состояния с помощью пресс-формы и ручного шнекового пресса. Сращивание алюминиевого внешнего проводника выполняется методом опрессования .

Рисунок 8.2 - Основные этапы монтажа однокоаксиального кабеля типа 2,1/9,7: а.—разделка концов; б—сращивание внутреннего проводника; в — восстановление изоляции; г — сращивание внешнего проводника;

1—полиэтиленовый шланг; 2—внешний проводник; 3— внутренний проводник; 4 — трубка алюминиевая; 5 — гильза медная; 6—трубка полиэтиленовая.

8.2 Монтаж кабелей в алюминиевой и стальной оболочках.

Сращивание алюминиевых оболочек может осуществляться следующими основными методами: горячей пайкой, склеиванием, опрессованием, сваркой взрывом.

При горячей пайке на алюминиевую оболочку в местах сочленения со свинцовой муфтой наносится слой цинково-оловянного припоя (ЦОП), а поверх него—слой оловянно-свинцового припоя (ПОС). Этот процесс называется залуживанием. Затем свинцовая муфта припаивается к залуженной оболочке с помощью ПОС обычным способом. Для монтажа кабелей с полистирольной или полиэтиленовой изоляцией используется ЦОП с 10... 40% цинка, а при бумажной или масляной изоляции (например, в силовых кабелях) допускается 60% цинка. Совокупность разных металлов (алюминий, свинец, олово, цинк и др.) при данном методе монтажа приводит часто к коррозии, разгерметизации муфт, и поэтому данный метод получил ограниченное применение.

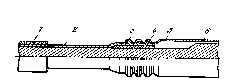

Особенность клеевого метода заключается в том, что отрезные конусы свинцовой муфты соединяются с алюминиевой оболочкой с помощью клея путем ручного обжима. Затем после монтажа сердечника к свинцовым конусам обычным способом припаивается свинцовый цилиндр муфты (рисунок 8.3).

По методу опрессования сращивание концов алюминиевой трубки-муфты с алюминиевой оболочкой кабеля производится путем опрессования. Перед опрессованием концы оболочки с помощью специального устройства расширяются примерно до диаметра алюминиевой трубки-муфты. Для предохранения сердечника кабеля от деформации в процессе опрессования и создания необходимой опоры под расширенную часть оболочки вводятся стальные опорные втулки. Контактирующие поверхности оболочки и трубки тщательно зачищаются под слоем кварцево-вазелиновой пасты.

Рисунок 8.3 - Монтаж кабеля в алюминиевой оболочке клеевым методом: 1 — оболочка кабеля; 2 — клеевой шов; 3 — свинцовый конус; 4 — место пайки; 5 — перепайка оболочки с муфтой; 6 — свинцовый цилиндр; 7 — сросток сердечника.

Опрессование производится с помощью ручного гидравлического пресса и специальных пуансона и матрицы, обеспечивающих механически прочное, герметичное соединение.

Метод сварки взрывом основан на известном свойстве холодной сварки металлов давлением. Физическая сущность этого свойства состоит в том, что в результате сближения под действием давления поверхностей свариваемых деталей до величин, соизмеримых с межатомным расстоянием, образуется неразъемное монолитное соединение, при котором возникают межмолекулярные связи. Давление создается взрывной волной.

Технология монтажа сводится к следующему: между оболочкой (после ее расширения) и сердечником кабеля устанавливаются опорные стальные втулки. После монтажа сердечника на сросток надвигается алюминиевая трубка-муфта с полиэтиленовыми кольцами, в пазы которых закладывается заряд взрывчатых веществ (ВВ) — отрезок детонирующего шнура. Электродетонатор соединяется с детонирующим шнуром и магистральными проводами, противоположные концы которых на расстоянии около 20 м от муфты присоединяются к взрывной машинке (типа ручного индуктора).Этапы монтажа муфты взрывным способом показаны на рисунке 8.4.

Рисунок 8.4 - Монтаж кабеля в алюминиевой оболочке методом сварки: а — подготовка к сварке; б — после сварки; 1 — шланг; 2 — оболочка; 3 — опорная втулка; 4—заряд ВВ; 5—уплотняющий полиэтиленовый поясок.

Для монтажа кабелей в стальной оболочке используется обычная свинцовая муфта, припайка которой производится после предварительного облуживания стальной оболочки специальной пастой марки ПМ.КН-40.

Заключение

В ходе курсовой работы была разработана коаксиальная магистральная сеть. Выбран коаксиальный кабельRG-11.

Коаксиальный кабель широко используется в быту и в спутниковом телевидении в частности, для передачи высокой частоты он идеально подходит. Особенность его конструкции позволяет доставлять электрические сигналы достаточно высоких частот практически без потерь на достаточно длительные расстояния. Кабель волновым сопротивлением 75 Ом бывает разного качества, промышленность, как наша, так и китайская, выпускает великое множество модификаций.

Основными достоинствами коаксиальной линии являются возможность передачи большого спектра частот, минимальное влияние на соседние электрические цепи, и высокая устойчивость внешним помехам. Хотя внешние помехи диапазона нижних частот могут оказывать влияние на коаксиальный кабель, это, пожалуй, является единственным его недостатком. Внешние электромагнитные волны генерируют переменные токи во внешней части металла внешней оплётке кабеля, в то время как полезная часть сигнала, протекает по внутренней стороне, не подвергаясь влиянию внешней волны. Полезные токи, генерируются в очень тонком слое металла (сотая часть микрона), причем этот слой тем меньше, чем выше частота сигнала. Магнитное поле, создаваемое источником сигнала, заключено в пространство между центральной жилой и оплёткой.

При выборе кабеля мы обязательно учитывали условия монтажа и прокладки линии, в каких условиях будет эксплуатироваться кабель, и на какое расстояние нужно передать сигнал.

Список использованной литературы

1. Методические указания к курсовой работе по предмету «Линии связи», Липская М.А, Алматы, 2011.

2. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов / Зюко А. Г., Финк Л. М. и др. – М.: Связь, 2010. – 288 с.

3.Кабельное телевидение. / Коневский А. Л. – М.: Знание, 2009. – 64 с. (Новое в жизни, науке и технике. Сер. «Радиоэлектроника и связь», №1).

4. ГОСТ 18471-83. Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы.

5. Кривошеев М. И. Основы телевизионных измерений. – М.: Радио и связь, 2008. – 608 с.

6. Руководящие технические материалы. Крупные системы коллективного приема телевидения. РТМ.6.030-1-87—М.: Минсвязь СССР, 2010.- 130 с.

7. Гальперович Д.Я. и др. Радиочастотные кабели / Гальперович Д.Я., Павлов А.А., Хренков Н.Н. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

8. Гроднев И.И. Электромагнитное экранирование в широком диапазоне частот. – М.: Связь, 1972.

9. Шварцман В.О. Взаимные влияния в кабелях связи. – М.: Связь, 1966.

10. Ионов А.Д., Попов Б.В. Линии связи. – М.: Радио и связь, 1990.