- •Общий психологический практикум

- •Содержание

- •Тема 1. Методы исследования в психологии

- •Тестовые задания к теме 1.

- •1. Испытание

- •Тема 2. Процедуры получения и описания эмпирических данных, стандартные способы представления и обработки данных и анализа результатов

- •9. Среднее арифметическое квадратов отклонений значений переменной от её среднего значения, называют …

- •Тема 3. Место и роль психолога в современном обществе.

- •Особенности деятельности профессиональных психологов

- •Основные направления деятельности психолога

- •Тестовые задания к теме 3.

- •Тема 4. Изучение ощущений (световой, слуховой и тактильной чувствительности)

- •Виды и свойства ощущений.

- •Чувствительность и ее изменения.

- •Тестовые задания к теме 4.

- •10.В исследовании роли ощущений в познавательной деятельности человека с помощью булавки, ключа и ватки нужно установить … распознавание предметов

- •Тема 5. Исследование восприятия формы, объема и величины

- •1.Свойства и виды восприятия.

- •3. Феномены восприятия.

- •Свойства и виды восприятия.

- •Феномены восприятия.

- •Методика изучения восприятия движения

- •Шкала оценок

- •Тестовые задания к теме 5.

- •Тема 6. Представление и воображение как предмет психологического изучения

- •Функции воображения:

- •Методы исследования представлений.

- •А так же методика изучения творческого воображения (тест «Круги»), проективная методика «Куб» (см. Практическое занятие №3. В Практикуме). Методика 1. Метод саморанжирования.

- •Тест Масселона

- •Тестовые задания к теме 6.

- •Тема 7. Основные методы изучения внимания

- •Оценка по 9-балльной шкале

- •Тестовые задания к теме 7.

- •Тема 8. Определение индивидуальных особенностей памяти

- •Методика 5. Методика «Память на числа»

- •Нечетные варианты

- •Четные варианты

- •Методика 6. Методика «Оперативная память»

- •Тестовые задания к теме 8.

- •9.Методика, которая предназначена для оценки непосредственной зрительной памяти, ее объема и точности …

- •Тема 9. Исследование особенностей мыслительных процессов

- •Характеристики мысли как результата мыслительного процесса

- •Стадии развития мышления

- •Творческое мышление

- •Изучение вербального мышления (субтест "Сходство" из батареи Векслера)

- •Шкала оценок

- •Изучение образного мышления (тест Равена)

- •Шкала оценок

- •Изучение наглядно-действенного мышления (кубики Косса)

- •Шкала оценок

- •Изучение ригидности мышления (задачки Лачинза)

- •Тестовые задания к теме 9.

- •8. Изучение образного мышления возможно с помощью медики …

- •9. Изучение наглядно-действенного мышления возможно с помощью кубиков …

- •10. Изучение ригидности мышления возможно при решении задачек …

- •Тема 10. Речь как предмет психологического изучения

- •Функции речи

- •Виды речевой деятельности и их особенности

- •Тестовые задания к теме 10.

- •1. Общение

- •1. Внутренней

- •Тема 11. Методика изучения чувств и эмоций.

- •Классификация эмоций

- •Методика 1. Метод исследования эмоционального состояния группы – цветопись

- •Ключ к тесту

- •Обработка результатов теста

- •Методика 3.

- •Тестовые задания к теме 11. Методика изучения чувств и эмоций.

- •8. Диагностика самочувствия испытуемого проводится с помощью шкал эмоций, автор …

- •Тема 12. Исследование воли

- •Тестовые задания к теме 12.

- •5. Интенсивность волевого усилия зависит от следующих качеств/факторов …

- •1. Экстернальность

- •Тема 13. Психологические свойства и состояния личности

- •Тестовые задания к теме 13.

- •1. Человек

- •Эмоциональная устойчивость и нейротизм

- •Теоретические основы

- •Методы изучения характера

- •Структура характера

- •Тестовые задания к теме 14.

- •2. Определил и описал психологические установки личности – экстраверсию и интроверсию ….

- •Тема 15. Исследование способностей

- •Тестовые задания к теме 15.

- •10. Исследование умственных способностей проводят с помощью теста под названием …

- •Тема 16. Методики социально-психологической диагностики группы

- •4. Диагностика совместимости личности и малой группы.

- •5. Социометрия: исследование межличностных отношений в группе.

- •Социометрия: исследование межличностных отношений в группе.

- •Социометрическая процедура.

- •Социометрическая карточка

- •Социометрические индексы

- •Тестовые задания к теме 16.

- •3. К аутгруппам относятся следующие группы …

- •4. Группы, в которых социальные контакты носят безличный, односторонний и утилитарный характер, это….

- •5. Группа, в которой общественные отношения выступают в форме непосредственных личных контактов, это...

- •7. Социометрия, это …

- •8. Социометрическая техника разработана …

- •1. Лидеров

- •10. Графическое изображение реакции испытуемых друг на друга при ответах на социометрический критерий …

- •Заключение

- •Литература

Виды речевой деятельности и их особенности

В психологии различают два основных вида речи: внешнюю и внутреннюю. Внешняя речь включает устную (диалогическую и монологическую) и письменную.

Внешняя речь - система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для передачи информации, процесс материализации мысли. Внешней речи могут быть присущи:

Жаргон - стилистические особенности (лексические, фразеологические) языка узкой социальной или профессиональной группы людей.

Интонация- совокупность элементов речи (мелодика, ритм, темп, интенсивность, акцентный строй, тембр и др.), фонетически организующих речь и являющихся средством выражения различных значений, их эмоциональной окраски.

Внешняя речь служит общению (хотя в отдельных случаях человек может размышлять вслух, не общаясь ни с кем), поэтому ее основной признак—доступность восприятию (слуху, зрению) других людей. В зависимости от того, употребляются ли с этой целью звуки или письменные знаки, различают устную (обычную звуковую разговорную речь) и письменную речь. Устная и письменная речь обладают своими психологическими особенностями. При устной речи человек воспринимает слушателей, их реакцию на его слова. Письменная же речь обращена к отсутствующему читателю, который не видит и не слышит пишущего, прочтет написанное только через некоторое время. Часто автор даже вообще не знает своего читателя, не поддерживает с ним связи. Отсутствие непосредственного контакта между пишущим и читающим создает определенные трудности в построении письменной речи. Пишущий лишен возможности использовать выразительные средства (интонацию, мимику, жесты) для лучшего изложения своих мыслей (знаки препинания не заменяют в полной мере этих выразительных средств), как это бывает в устной речи. Так что письменная речь обычно менее выразительна, чем устная. Кроме, того, письменная речь должна быть особенно развернутой, связной, понятной и полной, т. е. обработанной. Но письменная речь обладает другим преимуществом: она в отличие от устной речи допускает длительную и тщательную работу над словесным выражением мыслей, тогда как в устной речи недопустимы задержки, времени на шлифовку и отделку фраз нет.

Устная речь - это общение между людьми посредством произнесения слов вслух, с одной стороны, и восприятия их людьми на слух - с другой.

В зависимости от различных условий общения устная речь приобретает вид либо диалогической, либо монологической речи.

Диалог (от греч. dialogos - разговор, беседа) - вид речи, заключающийся в попеременном обмене знаковой информацией (в том числе и паузами, молчанием, жестами) двух и более субъектов. Диалогическая речь - это разговор, в котором участвуют не менее двух собеседников. Диалогическая речь, психологически наиболее простая и естественная форма речи, возникает при непосредственном общении двух или нескольких собеседников и состоит в основном в обмене репликами.

Реплика - ответ, возражение, замечание на слова собеседника - отличается краткостью, наличием вопросительных и побудительных предложений, синтаксически не развернутых конструкций. Отличительной чертой диалога является эмоциональный контакт говорящих, их воздействие друг на друга мимикой, жестами, интонацией и тембром голоса.

Монолог - вид речи, имеющий одного субъекта и представляющий собой сложное синтаксическое целое, в структурном отношении совсем не связанный с речью собеседника. Монологическая речь - это речь одного человека, в течение относительно длительного времени излагающего свои мысли или последовательное связное изложение одним лицом системы знаний.

Монологическая речь сложнее диалога по содержанию и языковому оформлению и всегда предполагает достаточно высокий уровень речевого развития говорящего. Выделяются три основных вида монологической речи: повествование (рассказ, сообщение), описание и рассуждение, которые, в свою очередь, подразделяются на подвиды, имеющие свои языковые, композиционные и интонационно-выразительные особенности. При дефектах речи монологическая речь нарушается в большей степени, чем диалогическая. Содержательная сторона монолога должна сочетаться с выразительной. Выразительность же создается как языковыми средствами (умение употребить слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию, которые наиболее точно передают замысел говорящего), так и неязыковыми коммуникативными средствами (интонацией, системой пауз, расчленением произношения какого-то слова или нескольких слов, выполняющим в устной речи функцию своеобразного подчеркивания, мимикой и жестикуляцией).

Письменная речь - это графически оформленная речь, организованная на основе буквенных изображений. Она обращена к широкому кругу читателей, лишена ситуативности и предполагает углубленные навыки звукобуквенного анализа, умение логически и грамматически правильно передавать свои мысли, анализировать написанное и совершенствовать форму выражения. Письменная речь представляет собой разновидность монологической речи. Она более развернута, чем устная монологическая речь. Это обусловлено тем, что письменная речь предполагает отсутствие обратной связи с собеседником. Кроме того, письменная речь не имеет никаких дополнительных средств воздействия на воспринимающего, кроме самих слов, их порядка и организующих предложение знаков препинания.

Письменная и устная речь выполняют обычно разные функции. Речь устная по большей части функционирует как разговорная речь в ситуации беседы, письменная речь — как речь деловая, научная, более безличная, предназначенная не для непосредственно присутствующего собеседника. Письменная речь при этом направлена преимущественно на передачу более отвлеченного содержания, между тем как устная, разговорная речь по большей части рождается из непосредственного переживания. Отсюда целый ряд различий в построении письменной и устной речи и в средствах, которыми каждая из них пользуется.

Внутренняя речь (речь "про себя") - это речь, лишенная звукового оформления и протекающая с использованием языковых значений, но вне коммуникативной функции; внутреннее проговаривание. Внутренняя речь - это речь, не выполняющая функции общения, а лишь обслуживающая процесс мышления конкретного человека.

Она отличается по своей структуре свернутостью, отсутствием второстепенных членов предложения. Внутренняя речь может характеризоваться предикативностью.

Предикативность - характеристика внутренней речи, выражающаяся в отсутствии в ней слов, представляющих субъект (подлежащее), и присутствии только слов, относящихся к предикату (сказуемому).

Выступая в качестве внутренней речи, речь как бы отказывается от выполнения первичной функции, ее породившей: она перестает непосредственно служить средством сообщения, для того чтобы стать прежде всего формой внутренней работы мысли. Не служа целям сообщения, внутренняя речь, однако, как и всякая речь, социальна. Она социальна, во-первых, генетически, по своему происхождению: "внутренняя" речь несомненно производная форма от речи "внешней". Протекая в иных условиях, она имеет видоизмененную структуру; но и ее видоизмененная структура носит на себе явные следы социального происхождения. Внутренняя речь и протекающие в форме внутренней речи словесное, дискурсивное мышление отображают структуру речи, сложившуюся в процессе общения. Внутренняя речь – это особый вид речевой деятельности. Она выступает как фаза планирования в практической и теоретической деятельности. Поэтому для внутренней речи, с одной стороны, характерна фрагментарность, отрывочность. С другой стороны, здесь исключаются недоразумения при восприятии ситуации. Поэтому внутренняя речь чрезвычайно ситуативна, в этом она близка к диалогической. Внутренняя речь формируется на основе внешней.

Каждый из перечисленных видов речи обладает своими свойствами. В задания по теме «Речь как предмет психологического изучения» вошли исследования ригидности письменной речи, темпа устной и эготизма диалогической речи.

Методика 1.

Исследование ригидности речи

Цель исследования: определить степень ригидности речи.

Материал и оборудование: цветные однотипные картинки с изображением пейзажей, размер каждой не менее 20х25 см, листы бумаги и ручка.

Процедура исследования

Исследование можно проводить с одним испытуемым или с группой. Если исследуется одновременно несколько человек, то лучше, чтобы каждый испытуемый получил картинку, а не разглядывал общий плакат. Испытуемым предлагают написать сочинение по картинке, но цель исследования скрывается.

Инструкция испытуемому: "Перед Вами картинка с изображенным на ней пейзажем. Напишите сочинение по этой картинке".

Время написания сочинения в данном случае не ограничивается, а работа заканчивается, когда сочинение насчитывает не менее 300 слов.

Обработка результатов

Цель обработки результатов – вычислить величину ригидности письменной речи испытуемого для каждой сотни слов его сочинения. Сначала в сочинении вертикальной чертой отделяют каждую сотню слов. Затем в каждой сотне слов вычеркивают или подчеркивают все повторяющиеся слова, одинаковые по звучанию и написанию, в том числе слова, имеющие общий корень. Например, однокоренными словами будут: зелень, зеленый, зеленоватый. Для каждой сотни слов сочинения отдельно подсчитывают количество слов-повторов. Союз "и" также является словом, и все его повторения считаются.

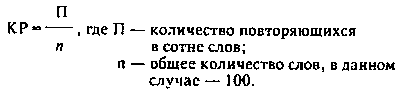

Показатель ригидности письменной речи может быть представлен как в абсолютной величине, то есть в количестве повторов, так и в относительной – в виде коэффициента "КР".

Анализ результатов

Тенденция повторять слова при написании сочинений в каждой сотне неодинакова. Для интерпретации индивидуальных показателей предлагается таблица определения степеней ригидности письменной речи.

№ п/п сотни слов в сочинении |

Степень ригидности |

|||

большая |

средняя |

малая |

лабильность |

|

количество повторов |

||||

Первая сотня |

10 и больше |

8-9 |

4-7 |

0-3 |

Вторая сотня |

12 и больше |

10-11 |

7-9 |

0-6 |

Третья сотня |

14 и больше |

12-13 |

9-11 |

0-8 |

В ходе анализа результатов желательно установить причины ригидности. Среди причин может быть: малый речевой запас, плохое самочувствие испытуемого, невысокий интеллект и др. Люди с лабильной речью часто имеют выраженные лингвистические и общие гуманитарные способности. Обычно они увлекаются литературой и филологией. Желающим совершенствовать себя важно заботиться о профилактике ригидности речи. Для этих целей можно работать со словарем синонимов, заменяя в своих текстах выступлений, сочинениях слова-повторы синонимами. Аналогичным образом можно развивать и устную речь. хорошо помогает при этом магнитофонная запись выступлений и бесед с дальнейшим ее анализом.

Методика 2.

Исследование темпа устной речевой деятельности

Цель исследования: определить темп устной речи по тесту для чтения.

Оборудование: тест для чтения, состоящий из букв и цифр, секундомер.

Процедура исследования

Это исследование экспериментатор проводит с одним испытуемым, которого следует удобно усадить за хорошо освещенный стол.

Испытуемому предлагается стандартный тест для чтения, напечатанный на небольшом бланке. Тест выглядит следующим образом.

А и 28 Я 478 ТСМ 214 Ь! ию? = 734819 носон ромор воров иушчцфх 000756 котон рортрр 11+3=12 15:5 = 24 : 7 = 23 М + А = ма ма = ма ! мама = папа каша + ша = ка

Инструкция испытуемому: "По моему сигналу "Начали!" как можно быстрее прочитайте вслух все построчно написанное на данном бланке. Старайтесь читать без ошибок. Все ли Вам понятно? Если да, то я засекаю время. Начали!"

Экспериментатор должен фиксировать с помощью секундомера время, затраченное испытуемым на чтение всего теста, и возможные ошибки.

Обработка результатов

Результатами этого тестирования являются время чтения всего набора букв, цифр, знаков и количество допущенных испытуемым ошибок.

Анализ результатов

Результаты тестирования интерпретируются с помощью шкалы оценки темпа устной речевой деятельности.

Время чтения |

Темп чтения |

Примечание |

40 с и меньше |

высокий |

За допущенные при чтении ошибки ранг темпа чтения уменьшается путем снижения на одну строку вниз |

от 41 до 45 с |

хороший |

|

от 46 до 55 с |

средний |

|

от 56 до 60 с |

низкий |

В ходе интерпретации результатов важно учитывать, каким видом деятельности предпочитает заниматься испытуемый и его темперамент. У филологов темп речевой деятельности бывает обычно высоким. Кроме того, на скорость чтения теста влияет самочувствие и настрой на тестирование. Немаловажную роль играет установка, вызванная инструкцией. У большинства людей высокий темп коррелирует с холерическим или сангвиническим типами темперамента, а средний или низкий – с флегматическим и меланхолическим.

Темп чтения можно ускорить частым чтением вслух и развитием внимания.

Методика 3.

Исследование эготизма

Цель исследования: определить величину и уровень эготизма диалогической речи.

Материал и оборудование: семантическое содержание речи испытуемого, бумага и ручка для записи, магнитофон.

Процедура исследования

В исследовании участвуют, по крайней мере, три человека: испытуемый, его партнер и экспериментатор-наблюдатель. Испытуемого просят поговорить с партнером на любую свободную тему. При согласии испытуемых разговор можно записать на магнитофон. В противном случае экспериментатор пользуется открытым невключенным наблюдением. Слушая разговор, он должен фиксировать на одной стороне листа бумаги все количество предложении, сказанных испытуемым, а на другой стороне листа – количество предложений, в которых испытуемый высказывал о себе или своих близких, а также животных или предметах, подчеркивая их принадлежность собственной персоне. Стремление человека говорить о себе называется эготизмом. Примерами предложений, отражающих эготизм, могут быть такие: "Я – человек волевой", "Мне не нравятся фильмы с сюжетами насилия", "Моя мама меня об этом предупреждала", "Мой кот поймал вчера воробья", "У меня в комнате всегда порядок" и т.п.

Процедуру исследования можно окончить, когда общее количество предложений будет не менее сотни.

Обработка результатов

Цель обработки результатов – получение коэффициента эготизма. Коэффициент обозначается "Кэ". Показателем эготизма являются предложения, в которых выражено стремление испытуемого говорить о себе. Коэффициент эготизма подсчитывается по формуле:

Сэ Кэ = –---, где Со

Со – общее количество предложений, сказанных испытуемым во время беседы с партнером; Сэ – количество предложений эготического характера.

Анализ результатов

Полученный коэффициент эготизма интерпретируют с помощью следующих ориентировочных шкал, определяя его уровень

0,41 Кэ 1 – высокий уровень эготизма; 0,11 Кэ 0,40 – средний уровень эготизма; Кэ 0,10 – низкий уровень эготизма.

Эготизм является речевым проявлением эгоцентризма личности. Высокий уровень эготизма свидетельствует об озабоченности человека своей персоной, о рефлексивности своих свойств и обращенности внимания на свое Эго. Поскольку эготизм ослабляет внимание человека к собеседнику, то он мешает общению, делая его неэффективным. Однако низкий уровень эготизма также не всегда указывает на интерес к собеседнику, он может совпадать со слабой заинтересованностью содержанием беседы.

Во время анализа результатов желательно сопоставить их с темой, выбранной для беседы, и с отношением собеседников друг к другу. Немаловажно определить, является ли эготизм феноменом, спровоцированным конкретной ситуацией исследования, или же он проявляет эгоцентрической направленности личности.