- •Часть 1

- •Содержание

- •Глава 1. Общая фармакология ................................................................ 11

- •Глава 2. Общая рецептура ........................................................................ 33

- •Глава 3. Средства, влияющие на афферентную иннервацию............ 47

- •Глава 4. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию

- •Глава 5. Средства, влияющие на адренорецепторы (адренергические средства) ..................................................................................................... 105

- •Глава 6. Средства общего медиаторного действия ............................ 139

- •Глава 7. Средства для наркоза и этиловый спирт ............................. 160

- •Глава 8. Средства, влияющие на гамк (гамма-аминомасляная

- •Глава 9. Анальгетические средства ………………………………….. 219

- •Глава 10. Противовоспалительные средства ........................................... 250

- •Глава 11. Иммунотропные средства …………………………………. 300

- •Определение «Фармакология»

- •История фармакологии

- •3. Основное направление научных исследований

- •Глава 1. Общая фармакология

- •Фармакокинетический этап

- •Введение лс

- •Пути введения лекарственных средств

- •Всасывание лекарственных средств

- •1.1.3.Распределение лекарственных средств

- •1.1.4. Изменение лекарственных средств

- •1.1.5. Выведение (экскреция) лекарственных средств

- •Фармакокинетические параметры лекарственных средств

- •Фармакодинамический этап

- •Взаимосвязь между фармакодинамикой и фармакокинетикой

- •1.4. Основные эффекты лекарств

- •1.5. Проявления побочных действий лекарственных средств

- •Глава 2. Общая рецептура

- •Твердые лекарственные формы

- •Мягкие лекарственные формы

- •Жидкие лекарственные формы

- •Лекарственные формы для иньекций

- •2.5. Аэрозольные и др. Формы

- •Тестовые задания по теме: «Общая рецептура»

- •Частная фармакология

- •І раздел. Средства, влияющие на периферический отдел нервной системы

- •Глава 3. Средства, влияющие на афферентную иннервацию

- •3.1. Местные анестетики

- •3.1.1. Средства, применяемые для поверхностной анестезии (кокаин, бензокаин, тетракаин, бумекаин, лидокаин)

- •3.1.2. Средства, применяемые для инфильтрационной анестезии (прокаин, лидокаин, бупивакаин, тримекаин)

- •3.1.3. Средства, применяемые для проводниковой анестезии (прокаин, лидокаин, тримекаин, артикаин, бупивакаин)

- •3.1.4. Средства, применяемые для субарахноидальной анестезии (лидокаин, тримекаин, артикаин, бупивакаин см. Выше 3.1.1.; 3.1.2. И 3.1.3.)

- •3.1.5. Средства, применяемые для эпидуральной и каудальной анестезии (лидокаин, бупивакаин, ропивакаин)

- •3.2. Вяжущие, обволакивающие и адсорбирующие средства

- •3.2.1. Вяжущие средства

- •3.2.2. Обволакивающие средства

- •3.2.3. Адсорбирующие средства

- •3.2.4. Раздражающие средства

- •Тестовые задания по теме «Средства, влияющие на афферентную иннервацию»

- •Глава 4. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию Средства, влияющие на холинорецепторы (холинергические средства)

- •4.1. Антихолинэстеразные средства

- •4.5. Ганглиоблокаторы

- •4.6. Миорелаксанты

- •Глава 5. Средства, влияющие на адренорецепторы (адренергические средства)

- •5.1. Адреномиметики

- •5.2. Адреноблокаторы

- •5.3. Симпатомиметические и симпатолитические средства

- •Симпатомиметические средства

- •Симпатолитические средства

- •Іі раздел. Средства, влияющие преимущественно на центральную нервную систему

- •Глава 6. Средства общего медиаторного действия (на дофаминовые, серотониновые и пуринергические рецепторы)

- •6.1. Дофаминергические средства

- •6.2. Серотонинергические средства

- •6.3. Пуринергические средства

- •Тестовые задания по теме: «Средства общего медиаторного действия»

- •Глава 7. Средства для наркоза и этиловый спирт

- •7.1. Средства для наркоза

- •7.1.1. Средства для ингаляционого наркоза

- •7.1.2. Средства для неингаляционного наркоза

- •7.2. Спирт этиловый

- •Тестовые задание по теме: «Средства для наркоза и этиловый спирт»

- •Глава 8. Средства, влияющие на гамк-рецепторы (Снотворные, противосудорожные и противопаркинсонические средства)

- •8.1. Снотворные средства

- •8.1.1. Агонисты гамк (имеет сродство с бензодиазепиновыми) рецепторов

- •8.1.2. Снотворные средства с наркотическим типом действия

- •8.1.3. Снотворные средства из разных групп

- •8.2. Противоэпилептические средства

- •8.2.1.Средства применяемые при больших судорожных припадках

- •8.2.2. Средства, применяемые при малых судорожных припадках

- •8.2.3. Средства, применяемые при психомоторных эквивалентах

- •8.2.4. Средства, применяемые при миаклонусе

- •8.2.5. Средства, применяемые для купирования эпилептического статуса

- •8.3. Противопаркинсонические средства

- •Холинергические средства

- •Дофаминергические средства

- •Тестовые задания по теме: «Средства, влияющие на гамк-рецепторы»

- •Глава 9. Анальгетические средства

- •Механизмы генерации и подавления боли в организме

- •9.1. Наркотические (опиоидные) анальгетики преимущественно центрального действия

- •9.1.1. Полные агонисты опиоидных рецепторов (природные анальгетики)

- •9.1.2. Полные агонисты опиоидных рецепторов (синтетические анальгетики)

- •9.1.3. Частичные агонисты и агонисты-антагонисты опиоидных рецепторов

- •Антагонисты наркотических анальгетиков

- •9.2. Ненаркотические анальгетики преимущественно центрального действия

- •9.2.1. С жаропонижающим и болеутоляющим эффектом действия

- •9.2.2. Препараты из разных групп с анальгeзирующим эффектом действия

- •9.2.3. Анальгетики со смешанным механизмом действия

- •9.3. Анальгезирующие средства преимущественно периферического действия (нестероидные противовоспалительные средства)

- •Ііі раздел. Средства, угнетающие воспаление и влияющие на иммунные процессы

- •Глава 10. Противовоспалительные средства

- •10.1. Стероидные противовоспалительные средства. Глюкокортикоиды

- •10.1.1. Естественный гормон коры надпочечников

- •10.1.2. Синтетические гормоны коры надпочечников

- •10.1.3. Фторсодержащие гормоны коры надпочечников

- •10.1.4. Препараты глюкокортиокоиды для ингаляционного применения

- •10.1.5. Препараты глюкокортиокоиды для местного применения

- •10.2.1. Нестероидные противоспалительные средства из группы кислот

- •10.2.1.1. Производные салициловой кислоты

- •10.2.1.2. Производные пиразолидина

- •10.2.1.3. Производные индолуксусной кислоты

- •10.2.1.4. Производные фенилуксусной кислоты

- •10.2.1.5. Производные оксикама

- •10.2.1.6. Производные пропионовой кислоты

- •10.2.2. Нестероидные противовоспалительные средства некислотных групп

- •10.2.2.1. Производные алканона

- •10.2.2.2. Производные сульфонамида

- •10.3. Противовоспалительные средства из разных групп

- •10.3.1. Препараты золота

- •10.3.2. Комплексообразующие соединения

- •10.3.3. Противомалярийные средства

- •Глава 11. Иммунотропные средства

- •11.1. Иммуносупрессорные средства

- •11.1.1. Цитостатические средства

- •11.1.2. Глюкокортикоиды

- •11.1.3. Антибиотики

- •11.1.4. Препараты антител

- •11.2. Иммуностимулирующие средства

- •11.2.1. Полипептиды эндогенного происхождения и их аналоги

- •11.2.2. Синтетические препараты

- •11.2.3. Препараты микробного происхождения и их аналоги

- •11.2.4. Интерфероны (ифн)

- •11.2.5. Индукторы интерферона (интерфероногены)

- •11.2.6. Интерлейкины

- •11.2.7. Препараты иммуноглобулинов

- •11.3. Антиаллергические средства

- •11.3.1. Антигистаминовые средства

- •11.3.2. Средства, препятствующие дегрануляции тучных клеток

- •11.3.3. Глюкокортикоиды (см. 10.1. Стероидные противовоспалительные средства. Глюкокортикоиды)

- •11.3.4. Симптоматические противоаллергические средства

- •Эталоны ответов для тестовых заданий

- •Предметный указатель

Ііі раздел. Средства, угнетающие воспаление и влияющие на иммунные процессы

Глава 10. Противовоспалительные средства

Воспаление начинается в следствие повреждения клеток тканей микрофлорой, токсинами, химическими или физическими агентами, в дальнейшем поддерживается с помощью медиаторов воспаления, выделяющихся из повреждённых клеток: серотонина, гистамина, брадикинина. Белковые ферменты погибающих клеток активируют Т-лимфоциты, которые вырабатывают интерлейкины - вещества, повышающие местную и общую температуру, стимулирующие движение макрофагов и гранулоцитов в очаг воспаления и усиливающие синтез "белков острой фазы" - фибриногена, С-реактивного белка и др. Результатом этого является увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Большое влияние на воспалительный процесс оказывают и простагландины - вещества, вырабатывающиеся в центральной нервной системе, поджелудочной железе, простате. Механическое сдавление нервных окончаний и ацидоз в зоне тканевого отёка вызывают боли, типичные для большинства случаев.

Противовоспалительные средства делят на стероидные противовоспалительные средства или глюкокортикоиды и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). В настоящее время наиболее эффективными противовоспалительными, антиаллергическими и десенсибилизирующими средствами являются гормоны коры надпочечников. Они угнетают антителообразование, ослабляют интенсивность реакций «антиген—антитело», уменьшают зуд за счет блокирования гистамина и снижения уровня серотонина, стимулируют выработку холинэстеразы и таким путем интенсифицируют распад ацетилхолина, образующегося в биохимической фазе аллергической реакции.

Характерной и весьма необходимой в лечении дерматозов особенностью глюкокортикоидов является способность подавлять пролиферативные процессы и снижать активность экссудативной фазы воспаления в тканях. Одновременно происходит уплотнение стромы клеточных мембран как эндотелия сосудов, так и паренхиматозных органов, снижение активности протеолитических ферментов и гиалуронидазы. Действуя как иммуносупрессоры, кортикостероидные гормоны способны угнетать пролиферацию плазматических ретикулярных и эозинофильных клеток, подавлять аллергические процессы немедленного и замедленного типа, повышать гистаминопектический индекс плазмы крови и изменять структуру тканевых белков, ингибируя их антигенные свойства.

К группе стероидных гормонов коры надпочечников относятся природные естественые гормоны - гидрокортизон и кортизон и их синтетические производные - преднизон, преднизолон, метилпреднизолон, триамцинолон, дексаметазон, триамцинолона ацетонид (кеналог).

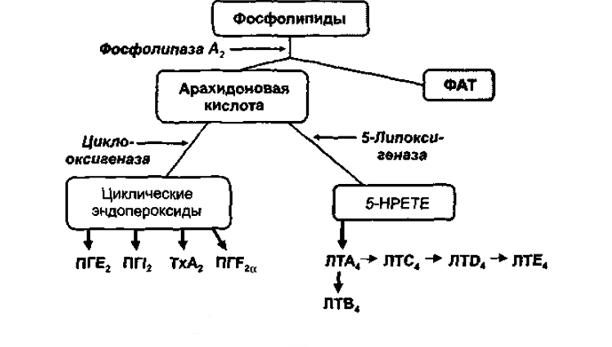

Глюкокортикоиды имеют наиболее универсальный механизм противовоспалительной активности. Он связан с их способностью активировать синтез липокортина - белка, который предотвращает мобилизацию арахидоновой кислоты из мембранных фосфолипидов путем подавления их гидролиза фосфолипазой A2. Это приводит к уменьшению синтеза эйкозаноидов: простациклина, тромбоксана, лейкотриенов, играющих ведущую роль в развитии воспаления (см. рисунок 10.1.).

Рис. 10.1. Каскад арахидоновой кислоты

5 – HPETE – 5-гидропероксиэйкозатетраеновая кислота; ПГЕ2, ПП2, ПГF2α – простагландины; ТхА2 – тромбоксан А2; ЛТА4, ЛТВ4, ЛТС4, ЛТD4. ЛТЕ4 – лейкотриены; ФАТ – фактор антитромботический (простациклин).

Показанием к применению глюкокортикостероидов в качестве противовоспалительного средства являются преимущественно патоиммунное воспаление. Они широко используются в острой фазе системных болезней соединительной ткани, артритов, саркоидоза, альвеолитов, неинфекционных воспалительных заболеваний кожи. С учетом влияния глюкокортикостероидов на многие функции организма и возможного формирования зависимости течения ряда заболеваний (бронхиальная астма и др.) от регулярности использования этих препаратов (опасные проявления отмены) к их назначению в качестве противовоспалительного средства относятся с определенной осторожностью и стремятся сократить продолжительность их непрерывного применения. С другой стороны, среди всех глюкокортикостероиды обладают наиболее выраженным противовоспалительным эффектом, поэтому прямым показанием к их использованию является локализация воспалительного процесса, опасная для жизни или трудоспособности больного, в органах и систем.

Побочные действия глюкокортикостероидов зависят от их суточной дозы, длительности применения, способа введения (местное, системное лечение), а также от свойств самого препарата (выраженность минералокортикоидной активности, влияния на жировой обмен и т.д.). При местном их применении возможно локальное снижение резистентности к инфекционным агентам с развитием местных инфекционных осложнений. При системном использовании глюкокортикостероидов возможны синдром Кушинга, стероидный диабет, стероидная язва желудка, стероидный васкулит, развитие остеопороза, гипертрихоз, задержка натрия и воды, потеря калия, артериальная гипертензия, миокардиодистрофия, инфекционные осложнения (в первую очередь туберкулез), развитие психоза, синдром отмены при ряде заболеваний (резкое обострение симптомов после прекращения лечения), недостаточность функции надпочечников (после длительного применения глюкокортикостероидов).

Противопоказания к системному применению глюкокортикоидов: туберкулез и другие инфекционные заболевания, сахарный диабет, остеопороз (в т.ч. в постклимактерический период), язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, артериальная гипертензия, склонность к тромбозу, нарушения психики, беременность. При их местном применении (кожа, дыхательные пути, суставы) основным противопоказанием является наличие в этой же области тела инфекционного процесса.

НПВС — вещества различной химической структуры, обладающие, кроме противовоспалительной, также, как правило, анальгетической и антипиретической активностью. Группу НПВС составляют производные салициловой кислоты (ацетилсалициловая кислота, мезалазин), индола (индометацин, сулиндак), пиразолона (фенилбутазон, клофезон), фенилуксусной кислоты (диклофенак), пропионовой кислоты (ибупрофен, напроксен, флурбипрофен, кетопрофен), оксикама (мелоксикам, пироксикам, теноксикам) и других химических групп (бензидамин, набуметон, нифлумовая кислота и др.).

Ключевой элемент механизма действия НПВС – угнетение синтеза простагландинов, обусловленное торможением активности циклооксигеназы (ЦОГ) – основного фермента, участвующего в метаболизме арахидоновой кислоты.

Арахидоновая кислота образуется из мембранных фосфолипидов при участии фосфолипазы А2 (это источник как медиаторов воспаления, так и ряда БАВ, участвующих в физиологических процессах организма - простациклина, разжижающего кровь, тромбоксана А2, повышающего свертываемость крови, гастропротективных простагландинов и др).

Метаболизм арахидоновой кислоты происходит 2 путями:

циклооксигеназным (образование простагландинов, простациклина, тромбоксана А2) при участии ЦОГ;

липооксигеназным (образование лейкотриенов = интерлейкинов при участии липооксигеназы).

Простагландины считают основными медиаторами воспаления, так как они сенсибилизируют ноцицепторы к медиаторам воспаления (гистамину и брадикинину), а также уменьшают порог чувствительности, повышают чувствительность сосудистой стенки к гистамину и серотонину, что приводит к локальному расширению сосудов (покраснение кожи, увеличение сосудистой проницаемости => отек). Простагландины также повышают чувствительность гипоталамических центров терморегуляции к действию вторичных пирогенных веществ (например, интерлейкин 1), синтезирующихся под влиянием микроорганизмов и их токсинов.

Существует ЦОГ-1 и ЦОГ-2:

ЦОГ-1 - структурный фермент, постоянно присутствующий в большинстве клеток (за исключением эритроцитов). Регулирует продукцию простагландинов, участвующих в обеспечении нормальной функциональной активности клеток (гастропротекция, агрегация тромбоцитов, состояние почечного кровотока, тонуса матки, сперматогенеза и др.)

ЦОГ-2 – участвует в синтезе провоспалительных простагландинов.

Большинство НПВС в равной степени ингибирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2, что приводит, с одной стороны, к подавлению воспалительного процесса, а с другой— к уменьшению продукции защитных простагландинов, что нарушает слизистый барьер, репаративные процессы в желудке и лежит в основе развития гастропатии. То есть в механизме основного действия НПВС заложен и механизм развития их главных «побочных» действий, которые правильнее называть нежелательными для целевого использования их в качестве противовоспалительного средства.

Противовоспалительный эффект. НПВС подавляют преимущественно фазу экссудации. Наиболее мощные препараты – индометацин, диклофенак, фенилбутазон - действуют также на фазу пролиферации (уменьшая синтез коллагена и связанное с этим склерозирование тканей), но слабее, чем на экссудативную фазу. На фазу альтерации НПВС практически не влияют. По противовоспалительной активности все НПВС уступают глюкокортикоидам, которые, ингибируя фермент фосфолипазу А2, тормозят метаболизм фосфолипидов и нарушают образование как простагландинов, так и лейкотриенов, также являющихся важнейшими медиаторами воспаления (рис. 10.2.).

Рис. 10.2. Механизм действия нестероидных противовоспалительных средств

Анальгезирующий эффект. В большей степени проявляется при болях слабой и средней интенсивности, которые локализуются в мышцах, суставах, сухожилиях, нервных стволах, а также при головной или зубной боли. При сильных висцеральных болях большинство НПВС менее эффективны и уступают по силе анальгезирующего действия препаратам группы морфина (наркотическим анальгетикам). В то же время, в ряде контролируемых исследований показана достаточно высокая анальгетическая активность диклофенака, кеторолака, кетопрофена, метамизола при коликах и послеоперационных болях. Эффективность НПВС при почечной колике, возникающей у больных мочекаменной болезнью, во многом связана с торможением продукции ПГ-E2 в почках, снижением почечного кровотока и образования мочи.

Это ведет к уменьшению давления в почечных лоханках и мочеточниках выше места обструкции и обеспечивает длительный анельгезирующий эффект. Преимуществом НПВС перед наркотическими анальгетиками является то, что они не угнетают дыхательный центр, не вызывают эйфорию и лекарственную зависимость, а при коликах имеет значение еще и то, что они не обладают спазмогенным действием.

Жаропонижающий эффект. НПВС действует только при лихорадке. Механизм жаропонижающего эффекта обусловлен с угнетением активности простагландинсинтетазы головного мозга, в результате подавляется влияние простагландина Е1 (пирогенный фактор) на центр теплорегуляции гипоталамуса (см.рис. 10.1).

На нормальную температуру тела не влияют, чем отличаются от "гипотермических" средств (хлорпромазин и другие).

Антиагрегационный эффект. В результате ингибирования ЦОГ-1 в тромбоцитах подавляется синтез эндогенного проагреганта тромбоксана. Наиболее сильной и длительной антиагрегационной активностью обладает аспирин, который необратимо подавляет способность тромбоцита к агрегации на всю продолжительность его жизни (7 дней). Антиагрегационный эффект других НПВС слабее и является обратимым. Селективные ингибиторы ЦОГ-2 не влияют на агрегацию тромбоцитов. Используются НПВС в основном в ревматологии.

Однократный прием любого НПВС дает лишь анальгетический эффект. Противовоспалительное действие препарата проявляется через 7—10 дней регулярного применения. Контроль за противовоспалительным эффектом осуществляется по клиническим (уменьшение припухлости, выраженности боли) и лабораторным данным. При отсутствии эффекта в течение 10 дней препарат следует заменить на другой из группы НПВС. При местном воспалительном процессе (миозит, бурсит, тендинит, энтезит, умеренно выраженный моноартрит) начинать лечение следует с лекарственных форм местного воздействия (мази, гели) и только при отсутствии эффекта следует прибегнуть к системной терапии (перорально, в свечах, парентерально). Больным с острым артритом (например подагрическим) — показано парентеральное введение препаратов. При клинически выраженных хронических артритах следует сразу назначать системную терапию НПВС, осуществляя эмпирический подбор эффективного и хорошо переносимого препарата. Все НПВС обладают сравнимым противовоспалительным эффектом, примерно равным эффекту аспирина. Групповые различия касаются в основном побочных проявлений, не связанных с действием НПВС. Побочные действия, общие для всех НПВС, включают, прежде всего, так называемую НПВС-гастропатию с поражением преимущественно антрального отдела желудка (эритема слизистой оболочки, кровоизлияния, эрозии, язвы); возможно желудочное кровотечение. Из других желудочно-кишечных проявлений побочного действия описаны понос и запор. Ингибиция почечной циклооксигеназы клинически может проявляться задержкой жидкости (иногда с артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью), развитием острой или прогрессированием имеющейся почечной недостаточности, гиперкалиемией. Уменьшая агрегацию тромбоцитов, НПВС могут способствовать кровотечениям, в том числе из язв желудочно-кишечного тракта и утяжелять течение НПВС-гастропатии. Из других проявлений побочного действия НПВС отмечены кожные (зуд, сыпи), со стороны ЦНС — головная боль (чаще при использовании индометацина), головокружение, шум в ушах, расстройства зрения, иногда психические расстройства (галлюцинации, спутанность, депрессия), а также побочные действия, связанные с индивидуальной гиперчувствительностью к препарату (бронхоспазм, крапивница, отек Квинке). Противопоказания к применению НПВС: возраст до 1 года (для отдельных препаратов — до 12 лет); «аспириновая» астма; язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; почечная или печеночная недостаточность, отеки; повышенная кровоточивость, предстоящее оперативное вмешательство, индивидуальная непереносимость НПВС в анамнезе (приступы астмы, ринит, крапивница), последний триместр беременности, кормление грудью (таблица 10.1)

В качестве противовоспалительного средства можно использовать те средства, которые способны влиять на воспалительный процесс посредством иных механизмов, в частности «базисные» противоревматические препараты соли золота и др.

Противовоспалительные средства можно разделить на следующие группы:

1. Глюкокортикоиды - естественный гормон (гидрокортизон), синтетические (преднизалон, преднизон, метилпреднизолон), фторсодержащие (дексаметазон, триамцинолон, бетаметазон). Препараты глюкокортиокоидов для ингаляционного применения (беклометазон, будесонид, флунизолид, флутиказон) и для местного применения (клобетазол, мометазон, флуоцинолона ацетонид, флуокортолон, флуметазон, флутиказон).

2. НПВС - в зависимости от химической структуры и характера активности делятся на следующие группы:

а) кислоты: производные салицилаты (ацетилсалициловая кислота), пиразолидины (фенилбутазон), индолуксусной кислоты (индометацин, сулиндак, этодолак), фенилуксусной кислоты (диклофенак, дифлунизал), оксикамы (пироксикам, теноксикам, лорноксикам, мелоксикам), пропионовой кислоты (ибупрофен, напроксен, флурбипрофен, кетопрофен, тиапрофеновая кислота).

б) некислотные: производные алканоны (набуметон), сульфонамида (нимесулид, целекоксиб, рофекоксиб).

3. Противовоспалительные средства из разных групп: препараты золота (натрия ауротиомалат, ауронофин), комплексообразующие соединения (пеницилламин), противомалярийные средства (хлорохин, гидроксихлоридин).

Таблица 10.1. Общая характеристика нестероидных

противовоспалительных средств

Механизм действия |

Угнетение синтеза простагландинов, обусловленное торможением активности циклооксигеназы (ЦОГ) – основного фермента, участвующего в метаболизме арахидоновой кислоты. |

Показания |

|

Противопоказания |

|

Побочные действия |

|

сочетании с жировой дистрофией печени, почек, мозга). Чаще встречается у детей младшего возраста (6 лет). Развитие этого синдрома связано с применением аспирина при вирусных инфекциях (грипп, ветряная оспа). |