- •1. Психология как наука. Предмет психологии. Отрасли психологии.

- •3 Сознание как предмет психологии. Основные свойства сознания. Структура сознания

- •4 Гештальтпсихология: основные положения, понятия и факты.

- •5 Поведение как предмет психологии. Бихевиоризм и необихевиоризм.

- •6 Бессознательное как предмет психологии: теории психоанализа.

- •7 Деятельность как предмет психологии. Понятие деятельности, ее структура, уровни анализа.

- •8 Проблема возникновения психики. Критерии психического. Основные этапы развития психики животных в эволюции

- •Строение и развитие личности в психоанализе. Защитные механизмы.

- •Строение и развитие личности в гуманистической психологии.

- •Задатки. Способности, их измерение и развитие. Виды способностей.

- •Талант - это способность к достижению высшего порядка.Гениальность - способность создавать что-то принципиально новое:

- •Показатели одаренности:

- •Факторы, влияющие на развитие способностей:

- •Темперамент, его физиологические основы и психологическое описание.

- •Типы темперамента и их психологические характеристики

- •Характер и его формирование. Характер и личность. Акцентуации характера.

- •14 Эмоции: классификации и функции.

- •15. Воля. Структура волевого процесса. Произвольная и волевая регуляция деятельности

- •Потребности и мотивы. Функции мотивов. Классификации потребностей и мотивов.

- •Ощущение и восприятие: свойства, виды, классификации

- •18. Мышление: определения, классификации видов. Мышление как деятельность и как процесс решения задач.

- •19. Память: определение, классификации. Процессы памяти

- •20. Внимание: определение, свойства, классификации видов внимания.

- •2. Возраст, виды и типы старости

- •26. Диагностика умственного развития и общих способностей

- •27. Психодиагностика личности

- •28. Психодиагностика профессиональной пригодности

- •Психологическое просвещение, профконсультация, профотбор

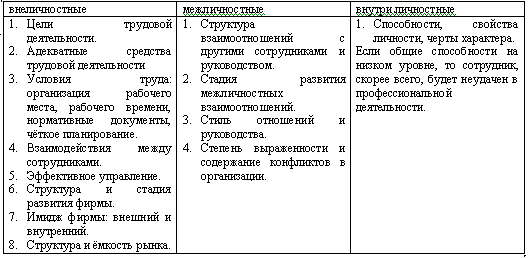

- •Факторы успешности в профессиональной деятельности.

- •36. Рабочая программа учебной дисциплины: характеристика основных компонентов. Правила проектирования рабочих программ.

- •37. Общая характеристика форм организации обучения психологии в вузе: лекции, семинары, лабораторные занятии, самостоятельная работа, формы контроля

- •38. Лекция как основная форма вузовского обучения. Виды лекций. Структура, методика проведения, требования к подготовке и проведению

- •1.2. Структура лекции

- •39.Технологии и методы обучения в вузе (общая характеристика)

- •40. Активные методы обучения. Их классификация и краткая характеристика

- •Маргинальная стадия (промежуточная или псевдоустойчивая)

Факторы успешности в профессиональной деятельности.

Тестовые методики ненадёжны. Необходимо применять батареи методик. MMPI даёт 20% ошибки. "Я разочаровалась в батареях. Слишком долго, нудно, заказчику кажется, что это лишнее". 1. Экспресс-диагностика: тесты компактны, просты в исполнении; возможно выявление групп риска. Например: опросник Айзенка, Шмишека - Леонгарда, Голланда, тест Лири, КОТ, Люшер. Не могут сказать о профессиональной непригодности. 2. Методы углублённой диагностики. Максимальная валидность и надёжность, универсальность, многофакторность. Не могут сказать о профессиональной непригодности. CPI, MMPI, Равен, Гилфорд, Кеттел (интеллектуальный). Требуют продолжительного времени тестирования. Глубинные методы диагностики. Выявление мотивации человека, в том числе и скрытой. Проективные тесты (Hand-тест), методы экспериментальной

Опросник мотивации достижения – (Mehrabian, адаптация Шапкина). Имеются женская и мужская формы. Предназначен для определения устойчивых личностных диспозиций - стремления к успеху либо - избеганию неудачи.

Сферы использования: профотбор, развитие персонала, обучение. Диагностику мотивационной сферы рекомендуется проводить в сочетании с тестами мотивов аффилиации и контроля за действием. Для задач профотбора рекомендуется добавить также методики трудовой мотивации и EPI Айзенка.

Методика трудовой мотивации – (Кокурина, адаптация Шапкина). Методика для оценки мотивов по отношению к труду, коллективу, деньгам, которые понимаются как внешние стимулы для удовлетворения 5 мотивов (достижения, аффилиации, власти, комфорта, принадлежности организации). Используется как дополнение к опросным методикам измерения общих мотивационных диспозиций (достижения, аффилиации, власти). Используется ипсативная форма предъявления вопросов, что дает возможность оценки у сотрудника преобладания какого-либо мотива относительно других мотивов. В отличие от общей оценки мотива, усредненной по большому числу ситуаций-стимулов, тест ТМ дает оценку мотива, более «привязанную» к конкретной ситуации.

Сферы использования: профотбор, развитие персонала. Для задач профотбора рекомендуется добавить также методики оценки мотивов достижения, аффилиации, власти и EPI Айзенка.

Блок психодиагностических методик, направленных на социально-психологическую оценку коллектива и работника как члена трудового коллектива.

Включены две методики:

- Методика «Изучения социально-психологического климата трудового коллектива» Михалюка О.С., Шалыто А.Ю.

Данная экспресс-методика используется для мониторинга психологичнеского климата в коллективе и выработки конкретных рекомендаций по его оптимизации. Подобная психодиагнстическая оценка может быть полезна для изучения адаптации новых работников, их отношения к труду, анализа динамики текучести кадров, оценки эффективности руководства, анализа путей повышения продуктивности деятельности коллектива. Методика позволяет выявить три наиболее важных компонента отношений между членами коллектива – эмоциональный, поведенческий и когнитивный. Это означает, что опросник оценивает: степень эмоциональной привлекательности труда («нравится – не нравиться); желание или нежелание работать в данном коллективе и общаться с сотрудниками; знание или незнание особенностей своих коллег по работе.

- Методика «Определения стиля руководства» А.Л. Журавлева.

Опросник направлен на выяснение предпочитаемого стиля руководства (авторитарного, демократического или либерального) у реального или потенциального руководителя. Производится оценки сотрудником «идеального руководителя», имеется возможность сравнения профилей идеального и реального руководителя

Сферы использования: отбор и обучение руководителей, оптимизация психологического климата в коллективе.

Блок методик по социально-психологической оценке личности в коллективе позволяет (по сравнению с универсальными личностными опросниками) более локально и подробно оценить выраженность у работника отдельных (частных) черт личности.

- Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера (адаптация Бажина).

Опросник служит для диагностики базовых установок личности приписывать причины своих успехов или неудач себе или внешним обстоятельствам. В дополнение к традиционному опроснику Роттера, проводится раздельная оценка установок в области производственных, межличностных, семейных отношений, а также в отношении здоровья и болезни. Анализ практического использования данного опросника показал, что диагностически наиболее ценными являются первые три шкалы, другие обладают недостаточной надежностью и могут быть использованы лишь как дополнительные. Данные рекомендуется сопоставлять с результатами методик, направленных на оценку выраженности мотивов достижения, аффилиации и власти.

Сферы использования: профотбор, психокоррекция, оптимизация психологического климата в коллективе.

ллективе.

Методика диагностики личностных черт Г. Айзенка (EPI).

Это один из самых популярных психологических опросников в мире. Позволяет оценить выраженность у человека двух основных индивидуально-личностных диспозиций (факторов), являющихся базовыми и наиболее предопределенных генетически. Первый фактор – это экстраверсия-интроверсия. Экстравертам более свойственны: общительность, импульсивность, большая инициативность и социальная приспособляемость. Интроверты более замкнуты, социально пассивны, склонны к самоанализу, у них ниже социальная адаптация. Второй фактор – нейротизм, он характеризует индивидуальность человека со стороны его эмоциональной устойчивости, тревожности, хорошей адаптивностью к новым условиям деятельности. Как правило, высоко нейротичные люди склонны к психосоматическим расстройствам. Оба этих факторы составляют основу измерения особенностей темперамента человека или, как говорят психологи, формально-динамических свойств его личности. Пересечение этих факторов дает возможность отнести тестируемого человека к одному из четырех классических типов темперамента – холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик.

Сферы использования: профотбор, обучение, развитие персонала, психологическая совместимость. Для задач профотбора рекомендуется добавить также методики для оценки мотивации достижения, аффилиации, власти и трудовой мотивации.

Блок психодиагностических методик для профориентации и профконсультации молодежи.

Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (1986) основан на психологической классификации профессий, предложенной академиком РАО Климовым. Предназначен для оценки склонности человека к выполнению различных типов труда. Диагностируется выраженность у тестируемого предпочтений к пяти основным типам профессий: «человек - человек», «человек - природа», «человек - техника», «человек – художественный образ», «человек – знаковая система».

Сферы использования: Профориентация школьников и взрослых, профотбор

Формы профессионального роста и карьеры

Профессиональный рост |

Профессиональная карьера |

|

|

Сфера межличностных отношений охватывает практически весь диапазон существования человека. Можно утверждать, что человек, даже будучи в совершенном одиночестве, продолжает опираться в своих действиях и мыслях на свои представления об оценках, значимых для других. Не случайно были созданы и до сих пор показывают свою теоретическую и практическую ценность такие психологические теории, в которых важнейшее значение для всех личностных составляющих приписывается межличностным отношениям

Межличностные отношения проявляются в большом разнообразии сфер человеческого бытия, которые существенно отличаются друг от друга и в которых действуют различные психологические факторы. В настоящее время в психологии существует огромное количество конкретных методических приемов исследования межличностных отношений, и даже беглый обзор их не уместился бы в объеме целой книги. Поэтому мы ограничимся рассмотрением лишь некоторых, наиболее распространенных, кратко перечислив и другие, реже применяемые в этой области.

Систематика методик психодиагностической оценки межличностных отношений возможна на различных основаниях:

а)на основании объекта (диагностика отношений между группами,внутригрупповых процессов, диадных отношений и т.д.);

б)на основании задач, решаемых обследованием (выявление групповойсплоченности, совместимости и т.д.);

в)на основании особенностей используемых методик (опросники, проективныеметодики, социометрия и т.д.);

г)на основании исходной точки отсчета диагностики межличностных отношений(методики субъективных предпочтений, методики выявления субъективного отражениямежличностных отношений и т.д.).

Сфера межличностных отношений охватывает практически весь диапазон существования человека. Можно утверждать, что человек, даже будучи в совершенном одиночестве, продолжает опираться в своих действиях и мыслях на свои представления об оценках, значимых для других. Не случайно были созданы и до сих пор показывают свою теоретическую и практическую ценность такие психологические теории, в которых важнейшее значение для всех личностных составляющих приписывается межличностным отношениям.

Перспективным направлением в психологической диагностике межличностных отношений является наблюдение за игровым имитированием определенной жизненной ситуации. Наблюдение за поведением человека в ситуационном тесте позволяет хорошо диагностировать его в межличностных отношениях, предвидеть их развитие в реальной жизненной ситуации. Так, специально сконструированные настольные игры используются для оценки совместимости, лидерства, конкуренции и кооперации в диаде, больших по численности группах взаимодействия.

Диагностика индивидуальных свойств человека, влияющих на межличностные отношения. Для диагностики межличностных отношений бывает чрезвычайно важно выделить те индивидуальные личностные свойства участников взаимодействия, которые проявляются и влияют на процессы общения. С этой целью созданы тесты и шкалы для измерения таких свойств, как стиль лидерства, авторитарность, совместимость, тревожность, личностные ценности и т.д. Существуют попытки объединить разные шкалы в обширные психологические опросники, составить специальные батареи тестов для изучения межличностных отношений. Примерами таких попыток являются Калифорнийский психологический опрос-ник личности (CPI). Он был разработан по принципу MMPI (подробнее об этой методике см. в § 6) в конце 60-х гг. американским психологом Дж. Гоухом. Цель или назначение этого опросника — "предвидеть, что люди скажут или сделают в определенной ситуации, а также предсказать, что другие скажут о них". В отличие от MMPI CPI предназначен для здоровых людей и выявляет социально-психологические характеристики личности.

Межличностные отношения имеют сложную структуру, они интегрируют в себе многие психологические свойства личности и пронизывают разные уровни организации личности. Поэтому вряд ли можно полностью раскрыть человеческие отношения, используя один, даже очень хорошо разработанный тест. Часть методик, направленных на диагностику межличностных отношений, в частности, такой составляющей, как статус личности в межличностных отношениях, будет рассмотрена в специальном параграфе позднее.

Столь же многочисленны и методики, направленные на исследование статуса индивида в системе межличностных отношений, тех личностных качеств индивида, которые определяют положение и состояние индивида в системе этих отношений и сами влияют на эти отношения. Рассмотрим некоторые из методик, применяемых для психодиагностического изучения морально-психологического статуса.

Диагностика межличностных отношений на основе субъективных предпочтений. Традиционная методика этой группы — социометрический тест, предложенный Дж. Морено (1934). Основная суть этой методики — субъективные личностные предпочтения (выборы) членов группы по определенным сферам (например, работа, отдых и т.д.). На основе полученного членом группы числа субъективных выборов определяется индивидуальный статус индивида (лидер, изолированный, отверженный), структура межличностных отношений, сплоченность группы и т.д. Эта методика широко представлена в отечественной литературе

Существует ряд модификаций социометрического теста. Отличающимися по своей структуре являются аутосоциометрические методики, под которыми понимаются такие средства изучения взаимоотношений в группах и их осознания индивидом, в которых обследуемые сами "измеряют" взаимные отношения людей друг к другу и к себе

Методики, направленные на психодиагностическое изучение этих психологических феноменов, и возникли главным образом как ответ на запросы прикладных областей психологии — индивидуальной и семейной психологических консультаций и психотерапии, в которых для достижения практических целей необходимо познание субъективного мира индивида. Большинство этих методик проективные

Одна из наиболее известных методик этого класса — методика тематического апперцептивного теста (ТАТ) Она применяется для выяснения тех особенностей личности, которые проявляются в социальной среде и в социальных отношениях. Это:

а) особенности позиции личности;

б) особенности интерперсональных связей (симпатий, антипатий, привязанности);

в) преобладающие тенденции;

г) способы действия индивида в группе;

д) динамическая сторона личности (ритм ее деятельности, реактивность, эмоциональная лабильность).

Полный тест представляет собой набор из нескольких (от 6 до 30) карточек ситуационного типа, которые поочередно предъявляются испытуемому. Для теста подобраны специальные картины, где изображенные ситуации отвечают двум основным требованиям. При достаточно четких и ярких изображениях предметов и действующих лиц сами по себе композиции этих ситуаций являются в то же время объективно неопределенными, не допускающими однозначного толкования. При восприятии таких картин у испытуемого создается своеобразная иллюзия совершенной ясности картины: четкие изображения сразу определяют сферу действий испытуемого, его среду и направление реакций, но в то же время неопределенность композиций (исключающая однозначное и одинаковое решение) заставляет его толковать картину по-своему. Испытуемый в каждое толкование вкладывает свои знания, опыт, способ действия и оценки

По каждой из предъявляемых картин в свободном рассказе он должен'

описать то, что, по его мнению, происходит на картине (т.е. в данный момент);

рассказать, что, по его мнению, способствовало возникновению данной ситуации (что ее породило);

предсказать, что произойдет в дальнейшем;

рассказать о чувствах и переживаниях изображенных лиц;

представить мысли люцей

Как и все проективные тесты, как бы проецирующие личность, ТАТ отражает особенности личности в ее ответах Однако в отличие от других тестов ТАТ передает их, подобно кинофильму, т.е дает развернутую картину особенностей поведения личности динамично и в разных жизненных ситуациях.

От других тестов ТАТ отличается также тем, что основывается на проявлениях индивидуальных особенностей динамического строя личности и, имея в качестве основы достаточно определенные стимулы, дает в то же время неограниченную свободу выбора направления действия. Схему ТАТ можно выразить как "неопределенный стимул — свободный ответ". Ответ по этой методике действительно свободен и не стеснен никакими ограничениями' ясный с самого начала образ вызывает ничем не ограниченную цепь ассоциаций Здесь, кроме того, прямо предписывается по инструкции выход из круга образа и картины, действие с этим образом и внутри образа. В психологии установлено, что такое свободно направленное ассо-циирование наилучшим образом выявляет и особенности поведения, и систему поступков, по которым в обычной жизни мы чаще всего судим о характерных (в основном коммуникативных и динамических) чертах личности, о ее свойствах и особенностях.

Одной из основных категорий анализа (признаков и показателей) в ТАТ является категория "Позиция персонажей" Та или иная жизненная позиция (действенная, созерцательная, страдательная, агрессивная) — это принятие места того или иного персонажа на картине в личных или общественных отношениях, "отождествление" себя с изображенным лицом. Позиция является отправной точкой для решения жизненных задач и конфликтов. Так, направленность на изменение ситуации, на активный выход из нее, на ее развитие или предупреждение развития наблюдается при действенной позиции. И наоборот, пассивность и бездействие, предоставление действовать другим — при страдательной позиции.

"Смотрение со стороны" в качестве третьего лица, не участвующего в ситуации, но наблюдающего и принимающего в равной степени все исходы, характерно для "созерцательной" позиции. Направленность на уничтожение, разрушение, вхождение в конфликт — выражение агрессивной позиции.

Все виды позиций являются прямыми показателями соответствующих тенденций личности. Все они дают материалы к решению вопросов о способах действия личности. Общими признаками, свидетельствующими о том, что человеком принята какая-то позиция, является рассуждение испытуемого только от лица одного из персонажей (в картинах с несколькими действующими лицами), а также высокая степень эмоциональности высказываний.

Признаками действенной позиции является выбор глаголов преимущественно в настоящем времени, отражающих стремление к изменению положения путем учетас собственных возможностей без нарушения зоны действий и интересов другого человека. Характерна также акцентированность на предвидение (хороший прогноз).

Признаками страдательной позиции являются высказывания по поводу влияний и воздействий. Рассуждение ведется обычно от имени лица, на которое воздействуют. Внимание фиксируется на факте преследования, на несправедливости гонения, давления. Воздействие осуждается. Много внимания уделено причинам, истокам данной ситуации, тому, что привело к ней (хорошие знания истоков).

Признаками агрессивной позиции (помимо содержательной стороны) является преобладающее количество императивных конструкций предложений в описании. Акцентируется воздействие на другую личность. В отличие от действенной позиции наблюдается отсутствие последовательности в намерениях, системы и планов в действиях.

ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ АВАРИЙНОСТИ

Профилактика аварийности является одной из важнейших практических задач психологии труда. Достаточно давно изучается роль «личного» фактора в браке, поломках оборудования, травмах и гибели людей. К.К.Платонов определяет личный фактор в аварийности как качества идействия работника, являющиеся причиной аварии.

Немецкий психолог Марбе выдвинул концепцию о природной предрасположенности некоторых людей в отношении несчастных случаев. Наиболее общими причинами ошибочных действий являются следующие: недостаточная профессиональная подготовка работника, отсутствие у него необходимых знаний и навыков; несоответствие индивидуально-психологических качеств работника требованиям деятельности, низкий уровень профессиональных способностей;

недостаток дисциплины, низкая мотивация; временное снижение работоспособности в результате заболеваний, утомления, отрицательного воздействия условий труда ( жары, холода и др); внутренние закономерности развития трудового навыка, ошибки при переучивании.

По мнению Г.С.Никифорова причиной несчастных случаев наряду с дефектами оборудования, его неудовлетворительным состоянием, отсутствием или недостатком средств защиты и безопасности, неудовлетворительным состоянием или неправильной организацией рабочего места, плохой организацией труда, становится недостаток профессиональных навыков, использование небезопасных методов и способов труда, игнорирование правил техники безопасности, неблагоприятные индивидуальные особенности, психологические состояния. По данным И.Пикала более 70 % несчастных случаев на производстве происходит по вине человека. Наиболее существенной причиной несчастных случаев является внешнее, внезапное, непродуктивное воздействие, повлекшее повреждение человека. Совокупность несчастных случаев, происшедших в трудовой обстановке, называется производственным травмотизмом (Дмитриева, Соколов). С точки зрения анализа конкретной деятельности несчастный случай рассматривается как результат развития аварийной ситуации, осложнения условий трудовой деятельности, которая делает невозможным дальнейшее ее выполнение по ранее намеченному плану. Зачастую несчастный случай является следствием неспособности человека соответствовать высоким требованиям к психофизиологическим функциям незнания условий взаимодействия человека и технической среды.

Таким образом, поведение в условиях аварийной ситуации – это сложная перцептивная и мыслительная деятельность, совершаемая в состоянии психологической напряженности. Реакция на аварийную ситуацию обусловлена индивидуальными особенностями человека и зависит от многих факторов. Правильная реакция вырабатывается при выполнении правил по безопасности поведения. Можно выделить два вида поведения как причин аварии: это - ошибочное действие и нарушение. Аварийные ситуации изучаются с помощью аналитического метода ( глубокое и всестороннее рассмотрение конкретных случаев), статистического метода ( изучение статистических данных по различным критериям) и экспериментального метода ( моделирование в естественных или лабораторных условиях ситуаций, сходных по психологической структуре с аварийными).

Наиболее общая классификация , которую применяют при анализе любой аварии, включает три группы причин: случайные, не имеющие тенденции к повторению; имеющие тенденцию повторятся, с ясными и устраняемыми причинами; повторяющиеся у данного лица и подобных ему без возможностиустранения этой опасности.

Профилактика аварийности и травматизма должна строится на основе сотрудничества психологов, врачей, инженеров, физиологов и др. При этом основной акцент следует перенести на прогнозирование возможных опасных ситуаций и своевременного обучения персонала адекватным способам действий в экстремальных условиях. Например, решение задачи безопасности труда, снижения травматизма строителей железобетонных покрытий включани в себя исследование инструкций по технике безопасности, составляление актов несчастных случаев, проведение инструктажа по технике безопасности, моделирование алгоритмов действия монтажников, проведение психологического анализа действий. (Никифоров Г.Н.) Если профессиональная деятельность предполагает возникновение экстремальных ситуаций, то появляется необходимость в «отсеве» людей, несоответствующих по индивидуально-психологическим свойствам требованиям деятельности. Обычно в числе индивидуально-психических особенностей, обеспечивающих адекватное поведение в экстремальных условиях, называют эмоциональную устойчивость, широту распределения и скорость переключения внимания,психомоторные свойства, способность к выделению главного объекта среди большой совокупности разных объектов, пространственные представления, динамический глазомер, наблюдательность, критичность мышления, волевыекачества. (Небылицин, Дмитриева, Никифоров).

29. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского, ее значение для общей и возрастной психологии.

Выготский – российский психолог (1896-1934) – основатель отеч. Психологии – занимался систематическими и деятельными исследованиями соотношения социального и биологического в психологическом развитии чел-ка. Разработал теорию «Культурно-исторического развития психики»

Основные пути развития у ребенка высшей психики –это общение со взрослым (поджражание и сотрудничество)

Законы психического развития ребенка:

развитие- это цепь качественных изменений

детское развитие имеет свой ритм, исложнуюорганизацию во времени

неравномерность – каждая сторона психики имеет свой оптимальный период развития.

Психическое развитие по Выготскому идет от социального к индивидуальному. Главная движущая сила психического развития – яв-ся обучение ребенка.

Выготский выделяет 2 уровня развития: 1)зона актуального развития (настоящее t') 2) зона ближайшего развития (те задачи, которые решает сначала с помощью родителей в дальнейшем сам.)

В обучении операется на зону актуального развития.

Положения Выготского: ( Принцип социально-исторического детерминизма)

- все психич. Зоны неизменны (≈ память есть память – не меняется а наполняется);

- в процессе исторического развития все психические процессы оставались неизменными, менялось содержание психики.

-высшие психические процессы –важнейшая сторона культурного развития.

-человеческий опыт –социальное наследие.

В развитии ребенка 2 линии:

1)естественное созревание;

2) овладение культурными способами поведения и мышления. (системы знаков, символов (язык,письмо, система счета и т.п.)

Овладение ребенком связи м/у знаком и значением, исследование речи знаменуют о возникновении новых психических функций лежащих в основе высших психич. Процессов, которые отличают поведение чел-ка от поведения животных. Затем новые психические процессы приобретают автоматизированность, осознанность и произвольность. Затем благодаря наработанным алгоритмам становится возможным вынесение вовне результатов умственной деятельности.

Возникновение новообразования в психике меняют функционирования личности (появ-ся рефлексия у подростка – перестраивает его психическую Де.)

Задатки, наследственность, окружающая среда + появление рефлексии = составляют основу самосознания. Чел-к после рождения приходит как индивид в идеальную и материальную форму культуры.

30. Проблема возраста и периодизации психического развития. Обзор отечественных и зарубежных теорий периодизации.

Существуют различные точки зрения на процесс развития человека.

Первая попытка периодизации была предпринята американским психологом Холлом .Последовательность и содержание этапов развития заданы генетически следовательно уклониться или миновать какую-то стадию ребенок не может.

• От 0-5лет – стадия рытья и копания (Н: игра в песке) • От5-11 лет – стадия охоты и захвата (Н: агрессивность, жестокость, стремление многие вещи делать тайком.) • От 8-12 лет – постушеская стадия – любовь к животным, строят укрытие, собственные уголки у девочек потребность к ласке.)

• От 11-15 лет- земледельческие стадии – интерес к погоде, любовь у девочек к цветоводству, появляется наблюдательность. • От 14-20 лет – стадия промышленности и торговли (осознание роли денег, обменивание.

С 8 лет – эра цивилизации человека, с этого периода начинается обучение.

Холл разработал и механизм перехода с одной стадии на другую – важно не стеснять ребенка в проявлении инстинктов.

Эриксон. Стадии жизненного пути :

- младенчество (оральная стадия) – доверие и недоверие) - ранний возраст (анальная стадия)- автономность, сомнение, стыд. - возраст игры (фаллическая стадия)- инициативность, чувство вины.

- школьный возраст (латентная стадия)- достижения неполноценность - подростковый возраст (латентная стадия)- идентичность, диффузия - молодость – интимность, дружба, изоляция. - зрелость – творчество, противоречие, застой. - старость – интегральность, разочарование в жизни.

Выготский

- кризис новорожденности - младенческий возраст (2мес.-1 год) -кризис 1 года

-раннее детство (1-3лет) - кризис 3 лет -дошкольный возраст (3-7)

- кризис 7 лет - школьный возраст (8-12) - Кризис 13 лет.

- пубертатный возраст (14-18) - кризис 17 лет - юность (17-18) - зрелость (18-25)

Подробнее зрелость :

- ранняя взрослость (21-25) - средняя взрослость (25-40) - поздняя взрослость (40-45)

По Эриксону - ранняя взрослость (20-45) - средняя взрослость (25-40) поздняя взрослость ( свыше 60 лет)

По Выготскому перестройка потребностей и побуждений переоценка ценностей и побуждений, переоценка ценностей – основной момент при переходе от возраста к возрасту . Возникает другая среда и деятельность, перестраивается сознание.

Элькониным был открыт закон чередования периодичности разных типов деятельности. Этот закон позволил по новому представить периоды (эпохи) в стадии онтогенеза психики.

Основой периодизации яв-ся:

- ведущий вид деятельность; - новообразование; - социальная ситуация развития;

Периодизация:

- Кризис новорожденности - младенчество от 0-1года (мотивационно -потребительская сфера)

- раннее детство от 1-3 лет. - Кризис 3 лет. (мотивационно -потребительская)

-старший дошкольный возраст 5-6-7 лет. (мотивационно -потребительская сфера)

- мл. школьный возраст 6-7 до 10-11 лет. - кризис 7 лет (операционно-техническая сфера)

- подростковый возраст 10-11 до 13-14 - кризис 11-12 лет

- ранняя юность 13-14 до 15-16лет. - кризис 15 лет.

Каждый психологический возраст рассматривается на основе следующих критериев:

- социально- ситуативное развитие

- основной ведущий вид деятельности ребенка в этот период;

- основные новообразования, развития, новые достижения, которые ведут к кризису.

Кризис –переломные точки развития, отделяющие один возраст от другого.

Кризисы 3и 11 лет – кризисы отношений после прохождения их возникают ориентации в человеческих отношениях. Кризис 1 и 7 лет – кризисы мировоззрения, открывают ориентацию в мире вещей.

Кризисы – переломные моменты в развитии ребенка.

Возраст – это определенная эпоха развития, характеризуется:

определенными требованиями и условиями жизни 2)особенностями взаимоотношений с окружающими

3) уровнем развития психологической структуры личности 4) уровнем развития его знанием и умением

совокупность определенных физиологических особенностей.

Периодизация Пиаже:

период сенсомоторный (от 0 до 2 лет)

дооперационный (от 2до 7)

Период формально-логического мышления (11-12 лет до 18 лет)

В 1 период формируются внутренние мыслительные операции, к 7 годам – начинают решать предложенные задачи, но только конкретные – формальная логика только начинает развиваться. Только к подростковому возрасту формируются конкретные и абстрактное, логическое мышление.

В-31

Общая характеристика новорожденного и младенца. Эмоциональное общение со взрослым.

Новорожденный начинает свою жизнь с крика, который в первые дни носит безусловный рефлекторный хар-р. Далее крик в последующие дни переходит в плач – это сигнал потребности в сне, пищи, тепле –это выражение отрицательных эмоций.

Положительные эмоции: улыбка ( в начале 2 месяца)

Постепенно у ребенка выражается особая эмоционально-двигательная реакция, обращенная ко взрослому, которая называется комплекс оживления.

Комплекс оживления состоит в том, что ребенок сосредотачивает взгляд на лице склонившегося над ним чел-ка, улыбается ему, оживленно двигает ножками и ручками, издает тихие звуки. Это выражение появившейся потребности в общении со взрослым – первой соц. потребностью ребенка, период между переходом новорожденности и младенчеством.

Кризис новорожденности: Скачкообразная смена условий развития в акте рождения, когда новорожденный быстро попадает в совершенно новую среду, изменяет весь строй его жизни, характерезует начальный период внеутробного развития. Этот кризис отделяет эмбриональный период развития от младенческого возраста.

В это время ребенок деградирует вначале даже в отношении физического развития в первые дни после рождения падает вес новорожденного. Приспособление к новой форме жизни предъявляет такие высокие требования к жизниспособности ребенка, что никогда человек не стоит так близко к смерти как в часы своего рождения. И тем немение в этот период больше, чем в какой-либо другой кризис, проступает тот факт, что развитие есть процесс образования и возникновения нового. Все. С чем мы встречаемся в развитии ребенка в первые дни и недели, есть сплошное новообразование.

Кризис новорожденности – это первая травма, которую переживает ребенок, и очень сильная. Это переход от темноты к свету, то тепла к холоду, от одного типа питания к другому.

В этом возрасте ребенок 80% суток – спит.

Щелованов включает в комплекс оживления 4 основных компонента:

Замирание и зрительное сосредоточение на лице взрослого у 1 мес.

Улыбка (1,5-2мес)

Двигательные р-ции (2-4 мес)

Локализации (гуканье, гуление)

Новорожденные:

Безусловные рефлексы:

Рефлекс Моро – когда ребенка резко опускают – он хватается

Шейнотонический рефлекс – ребенок на спине, повернули голову в лево и рука и левая нога тянутся , а противоположные рука и нога – сгибаются.

Рефлекс шагания, рефлекс опоры (ноги вытягиваются для стояния)

Рефлекс Робинсона –атовистический ( если к ладошке притронуться, он крепко схватится (хватательный рефлекс)

Рефлекс Бабкина ( на ладонь нажимают, открывается рот и поворачивает голову)

Рефлекс Бабинского (подошву гладить, пальцы сжимаются)

Поисковый плавательный рефлекс ( дотронулись до щеки, ищет грудь)

Условные рефлексы: Положение при кормлении.

Общая характеристика новорожденности. Кризис новорожденности. Развитие и проявление «комплекса оживления».

В бихевиаризме младенец рассматривается как природное существо, котор присп-ся путем научения к новым условиям своей жизни. По Пиаже младенец аутичное и эгоцентричное существо, не может дифференцировать себя от объектов внешнего мира. В психоанализе важное значение имеют ранние отношения с близкими взрослыми на инстинктивном уровне.

Внешний вид новорожденного: кожа сморщенная, в пятнах, веки припухшие, глаза темно-серые, средний вес 3300-3500 г.

Рост 50-53 см. Кости гибкие слабые, костная система не развита. Во время родов головка может деформироваться., между костями имеются швы, роднички (ямки, заполненные тканями).

Дыхание поверхностное, учащеное (хрипят, фыркают, дышат животиком).

Слезы появляются на 6-7 день. Пульс частый Спят 17-20 часов в сутки.

Без точного знания того, с чем ребенок рождается на свет, без глубокого понимания процессов его естественного развития по биогенетическим законам трудно воссоздать полную и достаточно сложную картину развития ребенка, строить на ее основе обучение и воспитание.Рождение является для организма ребенка большим потрясением. От вегетативного, растительного существования в относительно постоянной среде (организм матери) он вдруг переходит в совершенно новые условия воздушной среды с бесконечным количеством часто сменяющихся Раздра-жителей, в тот мир, где ему предстоит стать разумной личностью.

Сразу после рождения включаются рефлексы, обеспечивающие работу основных систем организма (дыхания, кровообращения). В первые дни можно также отметить следующее. Сильное раздражение кожи (укол, например) вызывает защитное отдергивание, мелькание какого – либо предмета перед лицом – зажмуривание, а резкое увеличение яркости света – сужение зрачка и т. д. Эти реакции – защитные рефлексы.

Безусловные рефлексы:

-рефлекс Моро (при угрозе падения руки вверх, хватается за что-нибудь)

- шейно-тонический рефлекс (при повороте головы ручка и ножка вытягивается, а противоположные сгибаются

- рефлекс шагания

- рефлекс опоры (вытягивает ножки, чтобы задеть опору)

- хватательный Робинсона) в 1,5 месяца исчезает рефлекс заключается в том, что ручка сжимается в кулак в ответ на раздражение ладони

- рефлекс Бабкина (ладони сжимают – открывает рот, поворачивает голову)

- рефлекс Бабинского (провести по подошве – сжимает пальчики)

- поисковый (дотрагиваешься за щеку – ищет грудь)

- плавательный.

- сосательный рефлекс – ребенок сейчас же начинает

сосать вложенный ему в рот предмет;

- рефлекс отталкивания (ползания) – при прикосновении к подошвам ног

Условный рефлекс - положение при кормлении.

Кризис новорожденности – переход из существования в материнской водной среде в воздушное пространство.

Наблюдениями установлено, что уже в период от первого до третьего дня

сильной источник света вызывает поворот головки: в детской комнате родильного дома в солнечный день головки большинства новорожденных, как подсолнухи, повернуты в сторону света. Доказано также, что уже в первые дни новорожденным свойственно следить за медленно перемещающимся источником света. Легко вызываются и ориентировочно – пищевые рефлексы. Прикосновение к углам губ, к щекам вызывает у голодного ребенка реакцию поиска: он поворачивает головку в сторону раздражителя, открывает рот.

Младенец способен различать вещества на вкус. Он определенно предпочитает сладкие жидкости другим и даже способен определить степень сладости.

Новорожденность – единственный период в жизни человека, когда можно наблюдать в чистом виде проявление врожденных, инстинктивных форм поведения, направленных на удовлетворение органических потребностей (в кислороде, пище, тепле). Эти органические потребности не могут, однако,

составить основу психического развития – они только обеспечивают выживание ребенка.

Развитие эмоциональной сферы. Комплекс оживления.

Период младенчества состоит из 2 микропериодов

от рождения до 5-6 месяцев

с 5-6 мес. До года

Первый период хар-ся тем, что идет чрезвычайно интенсивное развитие сенсорных систем, элементарных форм будущих ориентировочных реакций ( сосредоточение, слежение, круговые движения.

В 4 месяца появляется реакция на новизну, развивается слуховая реакция, голосовая реакция ( гуканье, гуление)

Второй период В 5 месяцев организация направленного действия(хватание). На основе его расширяется возможность манипулирования с предметом (передвижение его, двиганье им).

К 12 месяцам возникает этап функциональных действий.

Хватание стимулирует возникновение сидения. Сидение предоставляет возможность малышу созерцать весь предметный мир.

Картина эмоционального поведения младенца – Комплекс оживления. ( ввел Щелованов)

1. Замирание и зрительное сосредоточение на лице взрослого

К 1концу 1 месяца –способен сосредотачиваться.

2 Улыбка (1,5-2 месяца)

3 Двигательные реакции (2-4 мес.) Прогибание спинки, вскидывание руками.

4 Вокализация (гуканье, гуление)

Комплекс оживления имеет активную функцию, которая направлена на взаимодействие со взрослыми и является ведущей. Комплекс оживления доказывает, что младенец

является активным деятелем и вся активность напрвлена на взрослого. С 2 х месяцев ребенок учится общаться со взрослым и это общение является ведущей деятельностью.

Основные закономерности развития сенсорных процессов в младенческом возрасте. Развитие мануальных движений.

Важная особенность новорожденного состоит в том, что развитие зрения и слуха происходит у него быстрее, чем развитие телесных движений. Эта особенность отличает ребенка от детенышей животных, которых в первую очередь совершенствуются движения. Развитие работы зрительного и слухового аппаратов, совершенствование реакций на внешние раздражители происходят на основе

созревания нервной системы ребенка и в первую очередь его головного мозга. Вес мозга новорожденного составляет 1/4 веса мозга взрослого человека. Количество нервных клеток в нем такое же, как у взрослого, но эти клетки недостаточно развиты. Тем не менее, уже в период

новорожденности (и даже у детей, родившихся недоношенными) оказывается вполне возможным образование условных рефлексов. Этот факт служит

доказательством того, что в установление связей ребенка с внешним миром включаются высшие отделы мозга – кора больших полушарий. С первых дней жизни начинает быстро увеличиваться вес мозга, растут и покрываются

защитными миелиновыми оболочками нервные волока. При этом особенно быстро формируются те участки, которые связаны с получением внешних впечатлений: за две недели площадь, занимаемая в коре больших полушари зрительными полями, увеличивается в полтора раза.

Источником зрительных и слуховых впечатлений, необходимых для нормального развития нервной системы и органов чувств ребенка, и, что еще важнее, организатором таких впечатлений становится взрослый. Взрослый подносит к лицу ребенка предметы, наклоняет свое лицо, разговаривает с ребенком, тем самым, активизируя его ориентировочные реакции.

С 4-6 месяцев интенсивно развивается зрительная система. Первые 2 месяца дети предпочитают черно-белые изображения из-за контрастности. К 6 месяцам цветоразличение такое же как и у взрослого. Любимые цвета младенцев: желтый, красный, оранжевый, зеленый.

С 5 мес. зрительно направляемое доставание предмета.

Слух. При рождении среднее ухо заполнено жидкостью, поэтому слышат приглушенно. Различает звуки громкостью 60 Дб. К 8 мес. 3-4 Дб Поворач голову на звук младенец демонстрирует способность локализовать звук. Новорожденный различает сладкое, соленое, горькое, кислое – т.о. органы вкуса и обоняния функционируют с самого рождения. Ребенок реагирует на сильные запахи. На 6 день может отличить запах матери и заплакать. Тактильные ощущения проявляются при поглаживании. К концу года сенсомоторный интеллект.

Потребность общения создает основу для возникновения подражания звукам человеческой речи. Ребенок рано начинает затихать, прислушиваться, если взрослый с ним заговаривает. После трех месяцев, когда ребенок в хорошем расположении духа, он постоянно издает звуки, гулит. Часто гуление становится интенсивнее, если взрослый наклоняется над кроваткой. Издавая звуки, младенец прислушивается к ним. Случается, что он подражает себе: подолгу воспроизводит звуки, которые первоначально произнес случайно. Несколько позже (в возрасте около четырех месяцев) ребенок может довольно выразительно подражать ритму произносимых звуков. Например, когда его укачивают и при этом напевают:

«А – а – а!», младенец воспроизводить необязательно сам звук, но ритм (звук может быть различным: «Ы – ы – ы!» или «О – о – о!»).

1) первый месяц –Уа-уа 2) 2-4мес гуканье 3) 4-6 мес гуление 4) 6-7 лепет 5)9-10 мес первые слова

Очень рано малыш начинает реагировать на эмоциональный тон речи. Эмоциональное состояние поднимает общую

активность. Во втором полугодии первого года жизни нормально развивающийся здоровый ребенок много и с удовольствием лепечет: подолгу произносит различные слоги, пытается подражать слогам, произнесенным взрослым.

Через лепет малыш выражает готовность к общению, лепеча, он научается произносить и различать новые речевые звуки. Значение лепета для развития речи младенца трудно

переоценить. Лепету сопутствует постепенное совершенствование употребления губ, языка и дыхания. С такой подготовкой в дальнейшем ребенок может усвоить звуки любого языка. Процесс обучения детей пониманию речи обычно строится следующим образом. Взрослый спрашивает ребенка: «Где то – то?» Вопрос вызывает у младенца ориентировочную реакцию на поведение взрослого. Обычно названный предмет тут же показывают. В результате многократных повторений возникает связь произносимого взрослым слова с предметом, на который

указывают. Формирование этой связи начинается с общей реакции на место, где обычно находится предмет, и на интонацию вопроса. В младенческом возрасте интонация вопроса, обращенного к ребенку, определяет понимание речи.

На протяжении первого года жизни ребенок достигает больших успехов, овладевая передвижением в пространстве и простейшими действиями с предметами. Он научается держать головку, садиться, ползать, передвигаться на четвереньках, принимать вертикальное положение и делать несколько шагов; начинает тянуться к предметам, схватывать и удерживать их, наконец, манипулировать (действовать с предметами) ими – размахивать, бросать, постукивать о кроватку и т. д. Все эти движения и действия являются как бы ступеньками, ведущими к постепенному овладению свойственными человеку формами поведения. Наряду с такими прогрессивными движениями и действиями при неблагоприятных условиях воспитания у ребенка могут складываться и закрепляться тупиковые виды

движения, которые не только не способствуют дальнейшему развитию, но, наоборот, тормозят его. Это сосание пальцев, рассматривание руки, поднесенной к лицу, ощупывание рук, раскачивание на четвереньках. Разница между прогресс-сивными и тупиковыми движениями состоит в том, что первые способствуют получению новых впечатлений, ознакомлению с предметами и их свойствами, а вторые отгораживают ребенка от внешнего мира. Так, сосание пальцев вызывает полное и длительное торможение всех

остальных реакций. Ребенок становится неподвижным, ни на что не смотрит, ни к чету не прислушивается. Отвлечь его от сосания бывает чрезвычайно трудно. Прогрессивные виды движений и действий успешно формируются только

при постоянном внимании к ребенку со стороны взрослых, организующих его поведение, и имеют большое значение для психического развития. Вместе с тем они служат показателями того уровня развития, которого достиг ребенок. Особенно важную роль играет овладение активным передвижением в

пространстве (ползанием, а затем ходьбой), хватанием предметов и манипулированием ими. Манипулирование. Как только ребенок оказывается в состоянии удержать в руке предмет, он начинает манипулировать им. Первые мани-пуляции очень просты. Младенец схватывает предмет и, подержав некоторое время, выпускает, затем снова схватывает. Если перед ним находятся два предмета, он может схватить один из них, затем выпустить и схватить другой.

В-32

Учебная деятельность – ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте. Новообразования в младшем школьном возрасте.

Учебная деятельность – это деятельность, непосредственно направленная на усвоение науки и культуры, накопленных человечеством.

Предметы науки и предметы культуры – это особые предметы, с которыми надо научиться действовать.

Учебная деятельностьдолжна быть сформирована в процессе обучения, также, как человек должен уметь трудиться, он должен уметь учиться.

В построении учебной деятельности и заключается задача начальной школы – надо научить ребенка учиться.

Процесс учения должен быть построен так, чтобы его мотив был связан с собственным, внутренним содержанием предмета усвоения. Необходимо сформировать познавательную мотивацию. Такая мотивация тесно связана с содержанием и способами обучения.

В начале обычно рабатают методами внешних побуждений – отметка, однако действительная мотивация будет иметь место тогда, когда дети будут мчаться в школу, где им будет хорошо, приятно, содержательно, интересно.

Учебная деятельность поворачивает ребенка на самого себя, требует рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем я стал». Самое главное в учебной деятельности – это поворот чел-ка на самого себя: стал ли он для самого себя изменяющимся субъектом каждый день, каждый час.

Развитая форма учебной Де. Есть такая форма, в которой субъект ставит перед собой задачи собственного изменения. Учебная деятельность направлена не на результат, а на выделение способа его усвоения.

В младшем школьном возрасте большие изменения происходят в познавательной сфере ребенка. Память приобретает ярко выраженный познавательный хар-р. Ребенок начинает осознавать особую мнемическую задачу. Идет интенсивное формирование приемов запоминания.

Учебная дея-ть способствует развитию воли. В школе вся деят-ть по своему хар-ру яв-ся произвольной. Учение всегда требует внутренней дисциплины.

В детском саду дея-ть ребенка ограничена ознакомлением с окружающим, ребенку не дается система научных понятий. В школе за относительно короткий промежуток времени ребенок должен овладеть системой научных понятий – основой наук. От ребенка требуется развитие мыслительных операций(анализ, синтез, рассуждения, сравнения ит.п.) В процессе школьного обучения происходит не только усвоение отдельных знаний и умений, но и их обобщение и вместе с тем формирование интеллектуальных операций.

Младший школьный возраст- возраст интенсивного интеллектуального развития. Интеллект опосредует развитие всех остальных функций, происходят интеллектуализация всех психических процессов и осознание и произвольность.

Возрастные особенности и возрастные возможности усвоения знаний в мл. шк. возрасте.

Учебная дея-ть направлена не на результат, а на выделение способа его усвоения (Эльконин) Эти способы – важные орудия самостоятельной умственной деятельности, они делают доступными каждому, результаты работы гениев.

Психологические новообразования в мл.шк. возрасте

Большие изменения происходят в познавательной сфере ребенка. Память приобретает ярко выраженный познавательный хар-р. Ребенок начинает осознавать особую мнемическую задачу. Идет интенсивная формирование приемов запоминания.

- Произвольность и осознанность всех психических процессов и их интеллектуализация, их внутренние опосредование, которое происходит благодаря усвоению системы научных понятий. Всех кроме интеллекта, интеллект еще не знает самого себя.

- осознание своих собственных изменений в результате развития учебной деятельности.

У детей 6-7 лет интенсивно идет рост опорно-двигательной системы, растут крупные мышцы туловища и конечностей.

Но не закончены окостенения и формир-е костей грудной клетки. Следовательно осанка слабо развита. Мелкие мышцы рук – незакончено окостенение костей запястья и фаланг пальцев.

Продолжает расти и совершенствоваться сердечно сосудистая система, совершенствуется регуляция кровообращения. Процесс торможения более заметен, чем у дошкольника.

- Возникает новая структура отношений ( группа – класс, воспитатель – учитель)

- меняются отношения с родителями

- меняются мотивы поведения ребенка

- психика ребенка находится в рамках резкого изменения, в связи с нагрузкой и усложнений требований к ребенку, следовательно в адаптивный период 4-7 недель у ребенка плохой сон, капризы,плачь

Возрастные особенности познавательных процессов:

Внимание – произвольное, еще довольно долго конкурирующим с произвольным остается непроизвольное внимание.

Память – механическая, несколько отличается опосредованно-логическая. Учитель обязан учить спец. Мнемическим приемам.

Мышление – от наглядно – действенного и образного (в 1 классе) до словестно-логического на уровне конкретных понятий предметов и понятий относительных предметов.

Мыслительные опереции

- анализ от практически-действенного к чувствительному и умственному.

- синтез от простого суммарного к широкому сложному, появ-ся элементы абстрагирования.

Виды мышления:

1)эмпирическое, 2) теоретическое (хар-ся рядом особенностей: рефлексией, внутренним планом действий)

5. Воображение – переход ко все более правильному и полному отражению действительности, на основе соответствующих знаний (реализация детского воображения)

6. Речь – Ученик 1 кл. – непосредственная речь, речь называния, повторения, преобладает непроизвольная диалогическая речь.

Школьный курс способствует формированию произвольной, развернутой речи, учит ее планировать.

Овладение речью:

- звуко- зрительная сторона

- интонационная сторона

- грамматическая сторона

- развитие пластики

- осознание собственной речевой деят-ти.

Основные хар-ки произвольных процессов мл. шк. возраста:

- произвольность

- продуктивность

- устойчивость

В-33

Кризис подросткового возраста. Проблема ведущей деятельности подростка. Переход к юношескому возрасту.

Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переходный, критический, как возраст полового созревания.

Три точки созревания по Выготскому

А) органического Б)полового, в)социального.

Точки созревания расходятся, с начало идет половое созревание, затем органическое и спустя некоторое время – социальное. Это расхождение и обусловило возникновение подросткового возраста.

Особенности протекания и продолжительность подросткового возраста заметно варирует в зависимости от уровня развития общества.

Выготский: «Подростковый возраст – это саамы не устойчивый и изменчивый период, который отсутствует у дикарей и при неблагоприятных условиях имеет тенденцию несколько сокращаться,

Составляя едва заметную полосу между окончанием полового созревания и наступлением окончательной зрелости.

В подростковом возрасте структура возрастных потребностей и интересов определяется в основном социально- классовой принадлежностью подростка. (подростковый возраст можно считать от 11 до 21 года)

По мимо социальной ситуации, существенное значение имеют особенности исторического возраста, в котором проходит их жизнь.

Проблема ведущей дея-ти.

Учебная дея-ть занимает большое место в жизни подростков, но они к моменту перехода в среднюю школу значительно различаются по многим параметрам.

К учебной Де. Подростки готовы избирательно, при повышенной синзетивности, к тем или иным сторонам обучения. Особенно они готовы к тем видам обучения, которые делают их взрослыми в собственных глазах. Организация занятий должна быть иной, чвем в младших классах. Учебный материал усложненный и при приимущественно в формах самостоятельной организации знаний.

Готовность подростка учиться может быть реализовано при овладении им навыками учебной работы под руководством учителя. Учебная Де. Считается сформулированной, если она побуждается прямыми мотивами, а подросток может самостоятельно определить учебные задачи, выбрать рациональные приемы и способы решения задач, контролировать и осуществлять свою работу. В этом случае реализуется потребность подростка и самоутверждения. При несформированности у учащихся учебной дея-ти возможен «отдых от школы; потребность в самоутверждении не реализуется.

Вывод: У подростка появляются потребности: знать, уметь, быть всесторонне развитым человеком.

Проблема перехода от подросткового возраста к юношескому возрасту:

В возрастной психологии юность обычно определяется как стадия развития, начинающаяся с полового созревания и заканчивающаяся с наступлением взрослости.

Биологические теории рассматривают юность прежде всего как определенный этап эволюции организма, полагая, что именно биологические процессы роста детерминируют все остальные.

Психологические теории фиксируют внимание на закономерностях психической эволюции , характерных чертах внутреннего мира и самосознания. Психологические теории видят в юности определенный этап психосексуального развития.

Все эти теории рассматривают юность с точки зрения внутреннего процесса развития чел-ка как индивида или как личность. Но это развитие по разному протекает в социальной и культурной среде. С точки зрения соц-й теории – это определенный этап социализации, как период от зависимого детства к самостоятельной и ответственной дея-ти взрослого. В результате акселерации, ускорения физического развития сегодняшние дети растут быстро и достигают полного роста в среднем на 2 года раньше, чем 2-3 поколения назад. На 2-3 года раньше начинается и заканчивается половое созревание. Физиологи подразделяют этот процесс в зависимости от появления вторичных половых признаков на три фазы- препубертальную, пубертальную и пост пубертальную.

Возрастная психология связывает подростковый возраст (отрочество) с первыми 2-мя фазами. В связи с акселерацией границы подросткового возраста сдвинулись вниз, так, что он теперь заканчивается в 14 лет.

Соответственно раньше начинается юность, но конкретное содержание этого этапа развития определяется в первую очередь социальными условиями, от них зависит положение молодежи в обществе, объем знаний и ряд других факторов.

Чем продолжительнее общественно необходимые сроки образования, и обучения, тем позже наступает действительная социальная зрелость.

Юность- завершающий этап созревания и формирования личности. Большие изменения в собственном организме и внешности, связанные с половым созреванием, известная неопределенность поколения ( уже не ребенок, но еще и не взрослый), усложнение жизнидеятельности и расширения круга лиц, с которыми личность должна сообразовывать свое поведение. Все это вместе взятое, резко активизирует в юношеском возрасте ценностно-ориентационную деятельность.

Эриксон: « с прогрессом технологии связано расширение временных рамок подросткового возраста, подростковая стадия становится все более заметной и, как это традиционно существовало в истории некоторых культур, эта стадия яв-ся каким-то способом существования между детством и взрослостью…… Отрочество менее «штормовой» период для той части молодежи, которая хорошо подготовлена для преобщения к расширяющимся технологическим тенденциям и поэтому может идентифицировать себя с новыми ролями.».

Фрейд: « Из всех периодов человеческой жизни, в которых инстинктивные процессы преобретают первостипенную важность полового созревания всегда привлекал наибольшее внимание. Психические явления, свидельствовавшие о наступлении полового созревания долгое время были предметом психологического исследования. Подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром вселенной и единственным предметом, достойным интереса, и в то же время ни в одном из последующих периодов, они не способны на такую преданность и самопожертвование. Они вступают в страсные любовные отношения – лишь для того, чтобы оборвать их также внезапно, как и начали.» «Период полового созревание – лишь одна из фаз в развитии человеческой жизни. Это – первое повторение детского сексуального периода, второе повторение наступает в климактерическом периоде. В период полового созревание сильное –Оно противостоит относитлино слабому «Я»

Чувство взрослости как специфическое новообразование самосознания яв-ся стержневой особенностью личности, ее структурным центром, т.к. выражает новую жизненную позицию подростка по отношению к себе, к людям, к миру. Определяет направление и содержание его соц. активности, систему новых стремлений и переживаний.

Социальная активность подростка заключается в большой восприимчивости к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях.

Взрослость подростка- новая жизненная активность(ее направленность, содержание)- усвоение норм. Ценностей и способов поведения, отношений взрослых- пердставление о себе, как о человеке, перешагнувшем границы детства, у подростка стремления:

- походить на взрослых внешне,

- приобщаться к их жизни и деятельности - приобрести их кач-ва и умения

- приобрести права и привилегии.

Особенности общения подростка со взрослым и сверстниками: Становление нового типа взаимоотношения подростка и взрослого притекают не всегда гладко. Подросток, притендуя на новые права старается расширить свои права и ограничить их у взрослых. Подросток имея обостренное чувство собственного достоинства , осознанает себя человеком, которого нельзя подавлять, унижать, он активно сопротивляется требованиям ограничивающими его самостоятельность.

К началу подрасткового возроста складываются 2 системы общения: отношение ребенка со сверстниками(равное) и отношение ребенка со взрослыми(не равное). Равное положение со сверстниками приносит подростку удовлетворение и яв-ся источником сотрудничества его со сверстниками в разных видах дея-ти.

Усвоение подростком нормы, морали взрослых вступают в противоречие с нормами морали послушания, одерживают над ними победу. Разрешенное противоречие делают детскую мораль неприемлемой для подростка.

Отношения взрослого с подростк5ом должны строится на основе дружбы, сотрудничества, уважения, доверия. Главным в их отношениях должна быть общность интересов и сотрудничества в разных видах деятельности. Причем взрослый должен выступать как образец и друг. А подросток в положении равноправного помошника

В. 34 Методика преподавания психологии как учебная дисциплина

Базовое психологическое образование в России осуществляется в высших учебных заведениях, имеющих лицензию на данную образовательную деятельность.

Квалификация «психолог, преподаватель психологии» предполагает готовность к трем типам психологической деятельности: научной, практической и педагогической.

В связи с этим цели преподавания психологии по данным образовательным программам, с нашей точки зрения, должны включать в себя:

обучение фундаментальным психологическим знаниям;

обучение прикладным психологическим знаниям;

обучение научно-исследовательским умениям;

обучением практическим психологическим умениям в применении психологических знаний для решения практических задач;

обучение умениям психологического просвещения и обучения психологическим знаниям других людей;

формирование психологической культуры.

Психология преподается в различных типах учебных заведений и входит в состав различных образовательных программ:

Парадигма образования

В современной науке существуют 2-е основных парадигмы (2 научных подхода)

1. Естественно-научная с объективными методами и целью объяснения сущности явления;

2. Гуманитарная парадигма – с такими методами как: -эмпатическое слушание; - беседа;

-интроспекция и т.д.

И с целью понять особенности определенных явлений.

Наука определяется, во-первых, как деятельность по производству знаний и, во-вторых, как форма систематизации знаний.

Учебный предмет определяется, во-первых, как система знаний и, во-вторых, как система видов учебно-познавательной деятельности по усвоению этих знаний. Объект науки - та сторона действительности, на изучение коей направлена данная наука. Часто объект фиксируется в самом названии науки. Предмет науки - это то, что исследует, изучает та или иная наука.

Предмет науки – предметом психологической науки является личность, которая лишь относительно постоянна (она меняется с возрастом, характером деятельности и т.д.)

Методика преподавания психологии - это наука о психологии как учебном предмете и закономерностях процесса обучения различных возрастных групп.

Разнообразны представления и о предмете методики преподавания психологии:

1) её предметом является обучение психологии, понимаемое как процесс управления, осуществляемый учителем, который использует ряд вспомогательных средств:

учебники, наглядные пособия, ТСО и др. Обучение же психологии - это обучение психологической деятельности;

2) методика имеет своим объектом психологическое образование, обучение основам психологической науки и неразрывно связанное с ним воспитание подрастающего поколения;

3) методика преподавания психологии - это наука о психологии как учебном предмете и закономерностях процесса обучения различных возрастных групп;

4) методика преподавания психологии - это наука о психологии как учебном предмете и закономерностях процесса обучения различных возрастных групп;

5) методика - раздел педагогики, т.е. ученые, рассматривают предмет методики, включая в него обучение, образование и воспитание, а порой ограничивая его совокупностью средств и методов усвоения содержания образования. При этом они по-разному понимают обучение, считая его либо взаимодействием учителя и учащихся, либо процессом овладения действиями, либо познавательной деятельностью.

Методика преподавания решает следующие задачи:

Методика преподавания как наука рассматривает вопрос о целях, задачах обучения психологии. Без ответа на этот вопрос она не может решать другие вопросы. Определенное время целью обучения считалось вооружение студентов, учащихся психологическими знаниями, умениями и навыками. В настоящее время все больше возрастает роль науки, растет объем знаний. Поэтому важным является привитие обучаемым стремления самостоятельно приобретать знания.

Методика преподавания психологии как наука решает вопрос об общих закономерностях и дидактических принципах, на основе которых строиться процесс обучения психологии

Методика преподавания психологии рассматривает вопрос «Чему учить?». Какой объем знаний дать обучаемым на разных ступенях их подготовки.

Методы обучения - это способы организации взаимосвязанной деятельности

педагога и обучаемых в целях формирования знаний, навыков, умений,

профессиональных, политических и нравственных качеств, необходимых для

успешного выполнения производственных задач.

Метод обучения характеризуется тремя признаками:

обозначает цель обучения,

способ усвоения,

характер взаимодействия субъектов обучения.

Методологией называют систему принципов научного исследования. Именно методология определяет, в какой мере собранные факты могут служить реальным и надежным основанием знания.

Методологические проблемы психологии, как правил о, связываются с поиском ответов на два центральных для психологии вопроса:

Что выступает предметом исследования в психологии? Что такое психика?

Как добиться научной достоверности и объективности знаний, получаемых в процессе исследования психических явлений?

Методические проблемы связаны с планированием, организацией и анализом конкретных способов получения новых научных результатов, с ответами на вопросы: способы получения научных знаний, условия и средства их получения.

Особенности деятельности профессиональных психологов

Проведение научных исследований, направленных на поиск новых психологических знаний и их обобщение

Психологическое просвещение и обучение психологическим знаниям. Оказание непосредственной психологической помощи людям, которые в ней нуждаются

Основные функции

Исследовательская: объяснение психологических феноменов; доказательство теоретических положений (гипотез); прогнозирование психологических фактов

Обучение: проведение лекций, семинаров, практических занятий, руководство психологическим самообразованием людей

Практическая: проведение психологической диагностики и консультирования, коррекционной и развивающей работы, психологической профилактики

Требования к специалисту

● Умение работать с научной литературой, выявлять существующие подходы к изучению психологических проблем, систематизировать научные факты, полученные и описанные другими учеными;

● Умение разрабатывать, организовывать и проводить психологические исследования, направленные

на сбор эмпирического материала;

● Владение методами квалифицированной обработки эмпирических данных;

● Умение анализировать, систематизировать и интерпретировать полученные и обработанные данные;

● Владение языком и стилем письменной и устной научной речи для изложения результатов исследования

● Широкая образованность, осведомленность в различных областях психологических знаний;

● Фундаментальное знание преподаваемого предмета;

● Умение самостоятельно подбирать учебный материал, определять оптимальные средства и эффективные методы обучения;

● Владение логикой и лексическим богатством речи, выразительными средствами общения, ораторскими и артистическими способностями;

● Умение доступно объяснять учебный материал, обеспечивать его понимание и усвоение студентами;

● Обладание наблюдательностью, требовательностью и умением понять студента;

● Умение создавать и поддерживать мотивацию студентов;

● Владение педагогическим тактом;

● Учитывание возрастных, социально-психологических особенностей аудитории

● Изучение психологических проблем жизни и деятельности клиентов и выявление их причин;

● Оказание помощи в преодолении критических ситуаций, трудностей, развитии личности и совершенствовании профессиональной деятельности клиентов;

● Умение организовывать и лично проводить социально-психологическую работу (диагностика, консультирование, коррекция, развивающая работа, просвещение и т.д.);

● Оказание содействия различным организациям в эффективном использовании психологического фактора при решении практических задач;

● Осуществление социально-психологического сопровождения труда и жизни клиентов;

● Оптимизация системы психологической работы и повышение собственной профессиональной компетентности

Методика преподавания психологии во многих странах находится только в начальном периоде своего становления, несмотря на то, что само преподавание психологии имеет столь же долгую историю, как и сама психология. Работы по методике преподавания психологии публиковались на протяжении всего XX в., но появлялись они достаточно редко и касались лишь отдельных аспектов данной сферы деятельности.

Психология как наука получила свое развитие и становление в XIX в. и в первой половине XX в. Первыми книгами по психологии были учебники и учебные пособия. Психология как наука и психология как учебный предмет не различались.

Разведение научной и учебной дисциплины в целом в науке произошло в Новое время. Учебный предмет все в большей степени рассматривался как система разнообразных видов учебно-познавательной деятельности. В психологической науке аналогичные процессы разграничения представлений о психологии как учебной и научной дисциплинах происходят только во второй половине XX в. Психологи начали уделять больше внимания методическому обеспечению и методической разработке преподавания психологии. Процесс написания учебника уже перестал сводиться только к сбору и описанию соответствующего материала.

В истории преподавания психологии в российских университетах можно выделить несколько периодов:

- Психология рассматривалась как составная часть курса философии. Московский университет был учрежден 12 января 1755 г. Психологические знания преподавались в рамках других дисциплин. В 1796 г. в России издается «Наука о душе» Михайлова — первый оригинальный опыт систематизации психологических знаний. В 1815 г. в Харькове вышла книга магистра местного университета П. Любовского «Краткое руководство к опытному душесловию». Эта книга стала следующим после книги Михайлова систематическим трудом по психологии.

В Московском университете в связи с реорганизацией в 1850 г. философского факультета была упразднена кафедра философии, и прекратилось ее преподавание, «уцелели» только логика и психология. Чтение этих курсов возложили на профессоров богословия. Определенных требований к построению программ преподавания психологии в университетах не было, поэтому каждый преподаватель вкладывал в курс то содержание, которое считал нужным в зависимости от своих интересов и уровня своей подготовки. Психология преподавалась также в рамках медицинского образования. В 1888 г. при Психиатрической клинике Московского университета А. Я. Кожевниковым была создана психологическая лаборатория, которой в разное время руководили С. С. Корсаков, А. А. Токарский, Н.А. Бернштейн, Лаборатория стала базой для проведения практических занятий, входивших в курс психологии, который читал доцент психиатрии А.А. Токарский.

В целом можно сказать, что преподавание психологии в этот период играло образовательную роль и не готовило к проведению самостоятельных исследований или практической работе.

- После 1905 г. преподавание психологии в высших учебных заведениях претерпевает коренные изменения. Помимо лекций организуются семинары и просеминары, практические занятия по экспериментальной психологии. Лекции по психологии начинают сопровождаться демонстрацией приборов, постановкой иллюстративных опытов. Это было значительным нововведением в практике преподавания психологии. Психология стала преподаваться как эмпирическая наука.

В Московском университете эти изменения связаны с именем Г.И.Челпанова (он начал преподавать в университете в 1907 г).

Таким образом, преподавание психологии в Московском университете в начале XX в. велось очень последовательно, каждый курс был связан с другими, дополнявшими и расширявшими его. Сначала читался пропедевтический курс по психологии, затем проводился просеминар по экспериментальной психологии, специальный курс по психологии, семинар по общей и экспериментальной психологии и т. д. Таким образом, студент последовательно проходил все ступени обучения и приобретал хорошую подготовку к самостоятельной работе в области экспериментальной психологии. Данный прием обучения, предложенный Челпановым, впоследствии переняли многие другие вузы.

В Психоневрологическом институте в Петербурге курс психологии читал профессор А. Ф. Лазурский. В своем курсе он использовал результаты опытных исследований, делал попытку связать психологию с повседневной жизнью. О содержании его курса можно судить по его книге «Общая и экспериментальная психология» (1912).

Университетские курсы в то время чаще всего читались учеными, имевшими опыт работы в лучших европейских лабораториях. Так, Ланге и Челпанов работали у Вундта, Белкин и Нечаев — у Мюллера. Переводились и издавались зарубежные учебники психологии (Титченер, 1914).

- С начала 40-х гг. в ряде университетов при философских факультетах открываются психологические отделения, и таким образом впервые начинается подготовка профессиональных психологов.

В 1941 г. в составе Московского университета был восстановлен философский факультет, на котором в 1942 г. была учреждена кафедра психологии. Ее заведующим был назначен профессор С. Л. Рубинштейн.

К преподаванию привлекались такие крупные ученые, как Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев, С. В. Кравков, А. А. Смирнов, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин и др. Тем самым восстанавливалась одна из традиций университетской психологии — слияние процесса преподавания с научной деятельностью.

В 50-х гг. совершенствовалось также преподавание психологии для студентов педагогических институтов (Соколов, Лейтес, 1951). Традиционными темами или учебными курсами были: общая, возрастная и педагогическая психология. Помимо лекций начали проводиться практические занятия по психологии. В 1970 г. появился учебник по психологии под редакцией А. В. Петровского для студентов педагогических институтов.

Наибольший опыт психологического образования имеется в старейших учебных заведениях страны — Московском, Санкт-Петербургском, Ярославском, Ростовском, Самарском университетах. Крупными психологическими центрами, а также центрами российского психологического образования стали Казань, Самара, Уфа, Тверь, Пермь, Курск, Новосибирск, Иркутск. Во второй половине 90-х гг. факультеты и отделения психологии были открыты также во многих других высших учебных заведениях. Этот процесс особенно ускорился после 1993 г. В 1997 г. в России было уже 90 психологических факультетов. Подготовка психологов по полной вузовской программе стала массовой. Психологию все более подробно изучают не только студенты, специализирующиеся в этой области, но и специалисты другого профиля — социологи, педагоги, врачи, социальные работники, юристы. Во многих европейских и американских университетах и специальных институтах студенты, имея возможность выбора предметов для изучения, выбирают психологию.

Традиционные типы базового психологического образования, развивавшиеся в течение XX в., существуют в ряде европейских стран, таких как Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Россия, а также в США и Канаде. В этих странах имеется длительный опыт научной и преподавательской деятельности психологов, исторически сложившиеся системы высшего образования. В других европейских странах, в Австралии, в странах Азии, Африки, Южной Америки за образец обычно берется какая-либо из уже существующих моделей высшего психологического образования, которая кажется наиболее приемлемой.Во всех странах содержание и характер образования определялись требованиями общества и зависели от развития производства, экономического состояния, потребности науки, техники, духовной культуры.и уровня развития педагогической науки. От направленности и эффективности современного образования зависят перспективы развития человечества, так как образование рассматривается в качестве главного ведущего фактора социального и экономического прогресса.

Методика преподавания психологии как учебный предмет ранее существовала лишь в подготовке психологов, причем в ряду общепрофессиональных дисциплин. Вполне закономерно то, что ее содержание определялось психологами и считалось частью психологической науки.

Процесс становления методики психологического образования как научной дисциплины предполагает изучение ее предмета через решение ряда задач, к числу наиболее важных из которых мы относим следующие:1) выявление значения психологического образования для решения задач общего образования;2) определение целей психологического образования;3) нахождение методических закономерностей и разработка методических принципов;4) отбор и обоснование содержания психологического образования;5) выявление форм, методов, средств, условий эффективности процесса психологического образования.

В настоящее время в России и западных странах активизируются идеи гуманизации школы (средней и высшей). В связи с этим включение психологии как учебной дисциплины в школы и вузы стало необходимостью.