- •1. Состав и строение атмосферы. Стандартная атмосфера.

- •Стандартная атмосфера.

- •2. Температура воздуха. Единицы измерения, изменение температуры с высотой. Инверсия, изотермия, Виды инверсий, Адиабатический процесс.

- •Виды инверсий.

- •3. Влияние температуры воздуха на работу авиации.

- •4. Атмосферное давление. Единицы измерения. Изменение давления. Барическая ступень.

- •5. Изобарические поверхности. Изобары. Формы барического рельефа.

- •6. Влияние давление на работу авиации.

- •7. Влажность воздуха. Единицы измерения. Влияние на работу авиации.

- •8. Ветер. Характеристики ветра. Причины возникновения ветра. Силы, действующие на движущийся воздух. Направление ветра в основных барических системах.

- •9. Влияние ветра на работу авиации.

- •10. Вертикальные движения воздуха в атмосфере. Причины и виды вертикальных движений.

- •11. Уровни конденсации и конвекции и влияние их взаимного расположения на образование облаков.

- •12. Влияние вертикальных движений на работу авиации.

- •13. Облака. Причины образования. Процессы конденсации, сублимации, испарения. Классификация облаков.

- •Морфологическая классификация облаков по ярусам и основным формам.

- •14. Условия полетов в облаках различных форм.

- •15. Осадки. Виды осадков, типы осадков. Метели. Интенсивность осадков. Влияние на работу авиации.

- •16. Видимость. Метеорологическая видимость. Наблюдения за горизонтальной видимостью на аэродроме. Видимость на впп.

- •17. Полётная видимость. Посадочная видимость. Влияние на полёты вс.

- •18. Туманы. Виды туманов. Влияние на полёты.

- •19. Пыльная, песчаная буря, мгла. Влияние на полёты.

- •20. Воздушные массы. Классификация. Условия образования. Влияние на полёты.

- •21. Атмосферные фронты. Причины образования. Виды атмосферных фронтов.

- •22. Тёплый фронт зимой и летом. Условия полётов.

- •23. Холодный фронт 1 рода зимой и летом. Условия полётов.

- •24. Холодный фронт 2 рода зимой и летом. Условия полётов.

- •25. Фронты окклюзии. Условия полётов.

- •Тёплый фронт окклюзии.

- •Холодный фронт окклюзии.

- •26. Вторичные фронты летом и зимой.

- •27. Стационарные фронты летом и зимой.

- •28. Барические системы. Виды барических систем. Циклон. Стадии развития.

- •29. Части циклона. Погода в различных частях циклона. Условия полётов.

- •30. Антициклон, стадии развития. Части антициклона. Условия полётов.

- •31. Метеоусловия полётов в гребнях, ложбинах, седловинах.

- •32. Гроза. Классификация гроз. Стадии развития грозового облака.

- •33. Условия полётов в зонах грозовой деятельности. Рекомендации по безопасности полётов при грозах.

- •Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах грозовой деятельности.

- •34. Метеорологические условия полётов в горной местности, в Арктике.

- •35. Атмосферная турбулентность. Виды атмосферной турбулентности. Тян. Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах турбулентности.

- •Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах турбулентности.

- •36. Вертикальный сдвиг ветра. Воздействие на взлёт и посадку вс. Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в условиях сдвига ветра.

- •Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в условиях сдвига ветра.

- •37. Обледенение вс. Условия и причины обледенения. Интенсивность обледенения. Факторы, влияющие на интенсивность обледенения.

- •38. Виды обледенения. Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах обледенения.

- •Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах обледенения.

- •39. Электризация вс. Признаки электризации. Рекомендации для обеспечения безопасности полётов в зоне электризации.

- •40. Тропопауза. Роль тропопаузы в погодных процессах на больших высотах.

- •41. Струйные течения. Турбулентность в зоне струйных течений. Рекомендации по безопасности полётов в струйных течениях.

- •Турбулентность в зоне ст.

- •Рекомендации по руководству полётами в ст.

- •42. Карты погоды. Приземные и высотные. Использование международного метеорологического кода кн-01. Анализ приземных карт.

- •43. Карты барической топографии. Их анализ. Карты тропопаузы.

- •44. Наблюдения за погодой на аэродроме. Места наблюдений. Сроки наблюдений. Виды наблюдений.

- •45. Прогнозы по аэродрому.

- •46. Опасные метеорологические явления по аэродрому, маршруту, районам полётов и по району аэродрома.

- •47. Обеспечение экипажей вс метеоинформацией. Документация, выдаваемая экипажам вс при различной продолжительности полёта.

- •48. Прогностические карты для верхних, средних и низких уровней.

- •49. Орнитологическое обеспечение безопасности полётов.

- •50. Предупреждения по аэродрому.

- •51. Международные авиационные метеорологические коды metar и speci.

- •Группа состояния впп.

- •Speci - название кода для выборочного специального сообщения (нерегулярного) о погоде на аэродроме.

- •52. Международный авиационный метеорологический код taf.

- •53. Сообщение sigmet, airmet. Международный метеорологический код sigmet (significant meteorologinal) – сообщение об опасных явлениях погоды в районе полетной информации.

- •Содержание кода sigmet Пример телеграммы, составленный кодом sigmet:

- •Структура метеорологической части сообщений

- •Va sigmet.

- •54. Бортовая погода. Сводки airep, Сообщения с борта о вулканической деятельности.

- •Наблюдения и донесения с борта вс международный метеокод airep

- •Форма бланка airep

- •Передача специального донесения с борта о вулканической деятельности

- •Форма бланка var

- •55. Передача погоды по радиовещательным каналам atis volmet и укв-радиоканал.

- •56. Информация, сообщаемая синоптиком заступающей смене увд.

- •57. Информация, передаваемая на рабочие места диспетчерам сдп, дпп, дпк.

- •58. Информация, передаваемая на рабочие места диспетчерам рц, врц

- •59. Информация, передаваемая на рабочие места диспетчерам мдп и кдп мвл.

- •60. Распространение метеорологической информации на аэродроме. Содержание инструкции по метеорологическому обеспечению на аэродроме.

Турбулентность в зоне ст.

На холодной стороне СТ горизонтальный сдвиг ветра составляет 12-14м/с на каждые 100км, на тёплой он равен 10м/с. Вертикальный сдвиг ветра в СТ составляет 5-10м/с на 1000м высоты, но может достигать и 25-30м/с. Наличие таких градиентов приводит к турбулентность в области СТ. Толщина возмущенных слоёв составляет 300-600мЮ иногда увеличиваясь до 1-3км, ширина обычно не превышает 100км, в длину – несколько сотен километров. Величина перегрузок при болтанке не превышает 0,5 – 1g, но иногда отмечаются случаи до 2g. В этих случаях сильная болтанка затрудняла управление самолётом или приводила к более тяжёлым последствиям.

Нередко болтанка в СТ наблюдается в области расположения Ci и Cc, образующихся на правой стороне СТ, несколько ниже его иси. Слева от оси облака образуются реже, вдоль оси облака отсутствуют. Ось СТ является границей между облачными системами по обе стороны СТ.

Турбулентные зоны зачастую бывают при ясном небе и называются ТЯН.

СТ может быть обнаружено по изменению угла сноса ВС и изменению температуры. При входе самолёта в левую сторону СТ происходит быстрый рост температуры (2-3° на 100км пути) и левый снос. При входе в СТ с правой стороны температура понижается (1-2° на 100км пути) и наблюдается правый снос. При полёте вдоль СТ температура воздуха не изменяется, а увеличивается путевая скорость (при попутном ветре) или уменьшается (при встречном ветре).

Рекомендации по руководству полётами в ст.

При попадании в зону болтанки, связанной с СТ, изменяют высоту полёта на 300-400м или уклоняются от маршрута на 50-70км. Высоту полёта рекомендуется изменять снижением, если полёт происходит на высотах более 8км, а на меньших – уходом вверх. Уклоняться от маршрута наиболее безопасно на правую (антициклональную) сторону струйного течения.

При предполётной консультации следует знакомиться с картой максимальных ветров, с картами барической топографии и вертикальными разрезами атмосферы.

42. Карты погоды. Приземные и высотные. Использование международного метеорологического кода кн-01. Анализ приземных карт.

Изучение погодных процессов на большой территории наиболее эффективно проводить с помощью специальных карт, на которые условными знаками нанесены результаты одновременных метеорологических или аэрологических (высотных) наблюдений. Такие карты получили название синоптических (от греческого слова «синоптикос» - одновременно обозревающий).

Синоптическая карта, на которую нанесены данные наблюдений у поверхности земли, называется приземной картой погоды, а карта с нанесенными данными аэрологических наблюдений - высотной или аэрологической. Приземная карта погоды - это метеорологическая карта, которая отражает фактическое состояние погоды у поверхности земли в конкретный момент времени на определенной площади. Карты погоды бывают основные и кольцевые.

Основные карты составляются в 00, 06, 12 и 18 ч среднего гринвичского времени (UTC). Эти карты охватывают огромные территории и позволяют анализировать атмосферные процессы на расстояниях протяженностью в несколько тысяч километров.

На АМСГ по основным картам прогнозируют крупномасштабные процессы, такие как образование и перемещение циклонов и антициклонов, перемещение атмосферных фронтов. По этим картам - составляют прогнозы погоды на срок 24...36 ч, а также прогнозы погоды по маршрутам большой протяженности.

Кольцевые карты (кольцовки) составляют через каждые 3 ч: в 00,03, 06,09,12,15, 18 и 21 ч по Гринвичу.

Это карты сравнительно небольших районов - от нескольких сотен до тысячи километров, по этим картам уточняют прогнозы погоды на несколько часов, а также составляют предупреждения о возникновении опасных для авиации явлений погоды.

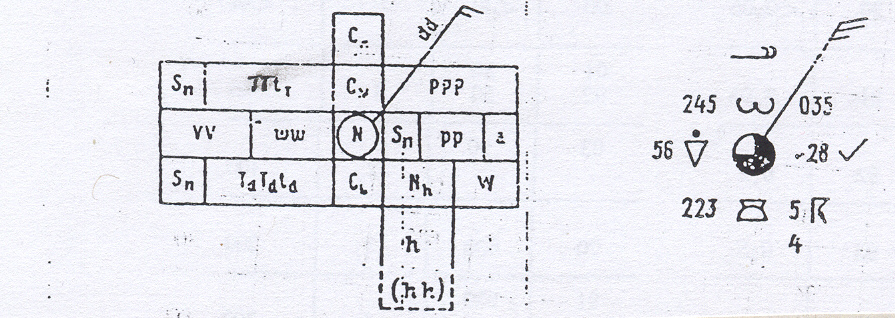

Сведения о погоде наносят на основные и кольцевые карты в виде цифр и условных знаков (символов) в строго определенном порядке вокруг кружка станции в соответствии с кодом КН-01.

На синоптические приземные карты погоды вокруг кружка (пункта) станции данные наносятся цифрами кода и условными знаками.

TTTtT- температура воздуха, целые (TT) и десятые доли(tT) градуса Цельсия;

TdTdtd- точка росы, целые (TdTd) и десятые доли(td) градуса Цельсия;

VV- горизонтальная видимость;

h(hh)- высота облаков нижнего яруса;

Nh- количество облаков нижнего яруса в октах;

PPP- давление воздуха приведенное к уровню моря, в гПа;

рр – величина барической тенденции за последние три часа;

а - характеристика барической тенденции;

N – общее количество облаков;

W – погода между сроками наблюдения;

CL – форма облаков нижнего яруса;

CM – форма облаков среднего яруса;

CH – форма облаков верхнего яруса;

dd – направление ветра у поверхности земли (откуда дует);

ff – скорость ветра обозначается оперением;

ww – атмосферные явления погоды с срок наблюдения или в течение последнего часа перед сроком наблюдения;

Sn – знак отрицательного значения температуры воздуха, точки росы, барической тенденции.

Характер погоды над какой-либо территорией определяется свойствами воздушных масс, положением атмосферных фронтов и видом барических систем. Задачей анализа является прослеживание движения воздушных масс, установление характера их стратификации, выявлению барических систем и определение траекторий их перемещения, а также уточнение положения и типа фронтальных разделов. Полное пространственное представление об атмосферных процессах можно получить, используя в анализе весь комплекс аэросиноптического материала, имеющегося на АМСГ.

Анализ погоды обычно начинается с анализа приземных синоптических карт – основных и кольцевых, затем карт барической топографии, аэрологических диаграмм, карт максимальных ветров, карт тропопаузы и авиационных карт АКП.

Анализ приземных карт погоды начинается с их «подъёма». На карте выделяются зоны обложных, моросящих и ливневых осадков, районы кучево-дождевых облаков и грозовой деятельности, районы занятые туманом, метелями, пыльными бурями и другими явлениями.

Затем проводятся линии равных значений барических тенденций. В центральной части области роста давления проставляется синим цветом буква Р и максимальная величина роста давления, в центральной части падения – буква П красным цветом и наблюдаемая величина падения давления. Линии равных значений барических тенденций называются изаллобарами или изотенденциями. Затем проводятся изобары – линии равных давлений, выявляются основные формы барического рельефа – циклоны, антициклоны, ложбины, гребни, седловины. Центры циклонов и антициклонов обозначаются буквами Н и В соответственно.

Все эти этапы являются подготовительными для анализа атмосферных фронтов.

Для анализа атмосферных фронтов сначала изучают их положение по приземным картам предшествующих сроков, а затем на основании анализа барического поля, полей ветра, температуры, влажности, распределения облачных систем, зон осадков и изаллобарических областей определяют положение фронта и его тип. При этом учитываются все факторы, которые могут привести и изменению погодных условий в зоне фронта в зависимости от времени года и суток, характера распределения давления, температуры и т.п.

Анализ фронтов не исчерпывается определением их положения на приземной карте, а используются карты барической топографии, аэрологические диаграммы и другие материалы, как спутниковая информация, бортовая погода.

Карты барической топографии используются в комплексе с приземными картами, что позволяет достаточно полно проанализировать процессы и явления погоды, которые наблюдаются не только у земли, но и на различных высотах.

Для анализа используют карты АТ850, АТ700, АТ500, АТ400, АТ300, АТ200 и АТ100Гпа поверхности. Для анализа температурного режима нижней тропосферы используются карты ОТ500/1000 . Изогипсы на этой карте в то же время являются изотермами средней температуры нижнего 5-километрового слоя тропосферы. Для уточнения положения атмосферных фронтов используется карта АТ850, на которой лучше чем на приземных картах обнаруживаются фронтальные поверхности по контрастам температур и другим элементам. Для выявления расположения и характеристики высотных фронтальных зон и связанных с ними струйных течений используются карты АТ300, АТ200, реже АТ500.

Высотную фронтальную зону по этим картам можно обнаружить по участкам с наибольшим сгущением изогипс и изотерм, на которых наблюдаются наиболее сильные ветры, иногда превышающие 100 км/час – струйное течение.

Обычно зоны интенсивной турбулентности располагаются в местах резкой расходимости воздушных потоков, особенно если эти зоны связаны со СТ, а передняя часть зоны расходимости располагается над холодным фронтом.

При анализе синоптических процессов используется аэрологическая диаграмма, по которой можно получить некоторые данные.

Для прогноза развития синоптических процессов учитывается суточный и годовой ход метеоэлементов (суточный ход температуры, ветра, зимой – отрицательных температур, летом – высоких). Учитывая изменения, обусловленные прохождением атмосферных фронтов, развитием циклонических и антициклонических образований. Одним из этапов является прогноз смещения барических образований:

Циклоны перемещаются в направлении изобар его тёплого сектора, оставляя тёплый воздух справа;

Центр циклона движется параллельно линии соединяющей центр падения давления с центром роста в сторону падения.

Если при этом отрицательные тенденции располагаются только в передней части циклона, не захватывая его центральную часть, а в тылу наблюдается рост той же интенсивности, то это указывает на быстрое смещение циклона.

Если отрицательные тенденции захватывают центр циклона и теплый сектор, это указывает на его углубление, вероятное обострение фронтов, увеличение мощности облаков и интенсивности осадков.

Если же циклоны или антициклоны имеют общую замкнутую изобару, то их центры совершают вращательное движение друг относительно друга у циклонов против часовой стрелки, у антициклонов – по часовой стрелке.

Ложбина перемещается вместе с циклоном, с которым она связана, и вращается вокруг циклона против часовой стрелки.

Гребни перемещаются вместе с антициклоном и вращаются вокруг антициклона по часовой стрелке.

При использовании карт барической топографии для анализа применяются следующие правила:

1. Приземные центры барических систем перемещаются в направлении воздушного потока течений (ведущего потока), наблюдающихся в данный момент над этими центрами, на высотах 3-6 км, т.е. в направлении изогипс на АТ700 и АТ500.

При этом скорость перемещения центров приземных барических образований будет составлять 0,7 от скорости ветра на АТ700 и 0,5 от скорости ветра на АТ500.

2. Высокие циклоны (AZn) c вертикальной осью остаются малоподвижными и заполняются (разрушаются). Большой наклон оси указывает на быстрое перемещение барического образования.

3. Циклоны углубляются, если над ними на картах АТ700 и АТ500 наблюдается расходимость потоков; заполняются, если имеется сходимость потоков.

4. Антициклоны и гребни усиливаются, если над ними на картах АТ700 и АТ500 наблюдается сходимость потоков, и разрушаются, если есть расходимость потоков.

Для прогноза перемещения фронта применяется карта АТ700, каждая точка на приземной линии фронта перемещается вдоль изогипс, проходящих над этой точкой со скоростью 0,8 для теплых и 0,9 для холодных фронтов от скорости ветра на этой изобарической поверхности.

Таким образом, определяя скорость и направление перемещения барических образований и атмосферных фронтов, составляется прогноз синоптического положения, т.е. будущее расположение атмосферных объектов. Учет эволюции атмосферных фронтов и барических систем является важным элементом при разработке синоптического положение и прогноза погоды, причем прогноз погоды исходит из основного принципа, что с перемещением воздушных масс и фронтов переносятся с определенными изменениями свойственные им условия погоды. Поэтому в первом приближении принимаются те значения метеоэлементов, откуда ожидается перемещение фронта и перенос воздушной массы.