- •1. Состав и строение атмосферы. Стандартная атмосфера.

- •Стандартная атмосфера.

- •2. Температура воздуха. Единицы измерения, изменение температуры с высотой. Инверсия, изотермия, Виды инверсий, Адиабатический процесс.

- •Виды инверсий.

- •3. Влияние температуры воздуха на работу авиации.

- •4. Атмосферное давление. Единицы измерения. Изменение давления. Барическая ступень.

- •5. Изобарические поверхности. Изобары. Формы барического рельефа.

- •6. Влияние давление на работу авиации.

- •7. Влажность воздуха. Единицы измерения. Влияние на работу авиации.

- •8. Ветер. Характеристики ветра. Причины возникновения ветра. Силы, действующие на движущийся воздух. Направление ветра в основных барических системах.

- •9. Влияние ветра на работу авиации.

- •10. Вертикальные движения воздуха в атмосфере. Причины и виды вертикальных движений.

- •11. Уровни конденсации и конвекции и влияние их взаимного расположения на образование облаков.

- •12. Влияние вертикальных движений на работу авиации.

- •13. Облака. Причины образования. Процессы конденсации, сублимации, испарения. Классификация облаков.

- •Морфологическая классификация облаков по ярусам и основным формам.

- •14. Условия полетов в облаках различных форм.

- •15. Осадки. Виды осадков, типы осадков. Метели. Интенсивность осадков. Влияние на работу авиации.

- •16. Видимость. Метеорологическая видимость. Наблюдения за горизонтальной видимостью на аэродроме. Видимость на впп.

- •17. Полётная видимость. Посадочная видимость. Влияние на полёты вс.

- •18. Туманы. Виды туманов. Влияние на полёты.

- •19. Пыльная, песчаная буря, мгла. Влияние на полёты.

- •20. Воздушные массы. Классификация. Условия образования. Влияние на полёты.

- •21. Атмосферные фронты. Причины образования. Виды атмосферных фронтов.

- •22. Тёплый фронт зимой и летом. Условия полётов.

- •23. Холодный фронт 1 рода зимой и летом. Условия полётов.

- •24. Холодный фронт 2 рода зимой и летом. Условия полётов.

- •25. Фронты окклюзии. Условия полётов.

- •Тёплый фронт окклюзии.

- •Холодный фронт окклюзии.

- •26. Вторичные фронты летом и зимой.

- •27. Стационарные фронты летом и зимой.

- •28. Барические системы. Виды барических систем. Циклон. Стадии развития.

- •29. Части циклона. Погода в различных частях циклона. Условия полётов.

- •30. Антициклон, стадии развития. Части антициклона. Условия полётов.

- •31. Метеоусловия полётов в гребнях, ложбинах, седловинах.

- •32. Гроза. Классификация гроз. Стадии развития грозового облака.

- •33. Условия полётов в зонах грозовой деятельности. Рекомендации по безопасности полётов при грозах.

- •Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах грозовой деятельности.

- •34. Метеорологические условия полётов в горной местности, в Арктике.

- •35. Атмосферная турбулентность. Виды атмосферной турбулентности. Тян. Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах турбулентности.

- •Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах турбулентности.

- •36. Вертикальный сдвиг ветра. Воздействие на взлёт и посадку вс. Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в условиях сдвига ветра.

- •Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в условиях сдвига ветра.

- •37. Обледенение вс. Условия и причины обледенения. Интенсивность обледенения. Факторы, влияющие на интенсивность обледенения.

- •38. Виды обледенения. Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах обледенения.

- •Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах обледенения.

- •39. Электризация вс. Признаки электризации. Рекомендации для обеспечения безопасности полётов в зоне электризации.

- •40. Тропопауза. Роль тропопаузы в погодных процессах на больших высотах.

- •41. Струйные течения. Турбулентность в зоне струйных течений. Рекомендации по безопасности полётов в струйных течениях.

- •Турбулентность в зоне ст.

- •Рекомендации по руководству полётами в ст.

- •42. Карты погоды. Приземные и высотные. Использование международного метеорологического кода кн-01. Анализ приземных карт.

- •43. Карты барической топографии. Их анализ. Карты тропопаузы.

- •44. Наблюдения за погодой на аэродроме. Места наблюдений. Сроки наблюдений. Виды наблюдений.

- •45. Прогнозы по аэродрому.

- •46. Опасные метеорологические явления по аэродрому, маршруту, районам полётов и по району аэродрома.

- •47. Обеспечение экипажей вс метеоинформацией. Документация, выдаваемая экипажам вс при различной продолжительности полёта.

- •48. Прогностические карты для верхних, средних и низких уровней.

- •49. Орнитологическое обеспечение безопасности полётов.

- •50. Предупреждения по аэродрому.

- •51. Международные авиационные метеорологические коды metar и speci.

- •Группа состояния впп.

- •Speci - название кода для выборочного специального сообщения (нерегулярного) о погоде на аэродроме.

- •52. Международный авиационный метеорологический код taf.

- •53. Сообщение sigmet, airmet. Международный метеорологический код sigmet (significant meteorologinal) – сообщение об опасных явлениях погоды в районе полетной информации.

- •Содержание кода sigmet Пример телеграммы, составленный кодом sigmet:

- •Структура метеорологической части сообщений

- •Va sigmet.

- •54. Бортовая погода. Сводки airep, Сообщения с борта о вулканической деятельности.

- •Наблюдения и донесения с борта вс международный метеокод airep

- •Форма бланка airep

- •Передача специального донесения с борта о вулканической деятельности

- •Форма бланка var

- •55. Передача погоды по радиовещательным каналам atis volmet и укв-радиоканал.

- •56. Информация, сообщаемая синоптиком заступающей смене увд.

- •57. Информация, передаваемая на рабочие места диспетчерам сдп, дпп, дпк.

- •58. Информация, передаваемая на рабочие места диспетчерам рц, врц

- •59. Информация, передаваемая на рабочие места диспетчерам мдп и кдп мвл.

- •60. Распространение метеорологической информации на аэродроме. Содержание инструкции по метеорологическому обеспечению на аэродроме.

35. Атмосферная турбулентность. Виды атмосферной турбулентности. Тян. Рекомендации по выполнению полётов и управлению воздушным движением в зонах турбулентности.

Турбулентное состояние атмосферы- состояние, при котором наблюдаются неупорядоченные вихревые движения различных масштабов и скоростей. Атмосфера всегда находится в турбулентном состоянии. Основной причиной турбулентности являются возникающие в атмосфере контрасты в поле ветра и температуры.

При пересечении вихрей ВС подвергается воздействию их вертикальных и горизонтальных составляющих, представляющих собой отдельные порывы, в результате чего нарушается равновесие аэродинамических сил, действующих на ВС. Возникают добавочные ускорения, вызывающие вредные перегрузки, а следовательно болтанку ВС. Болтанка- беспорядочные перемещения ВС при полете в турбулентной атмосфере.

По разным причинам возникновения, атмосферную турбулентность условно подразделяют на термическую, динамическую и механическую.

Термическая турбулентность образуется при перемещении холодного воздуха на прогретую подстилающую поверхность, а так же в результате неравномерного нагрева подстилающей поверхности.

Динамическая турбулентность обусловлена большими вертикальными и горизонтальными сдвигами ветра, которые наблюдаются преимущественно в зонах атмосферных фронтов и в струйных течениях.

Механическая турбулентность возникает из-за трения движущегося потока о неровную земную поверхность.

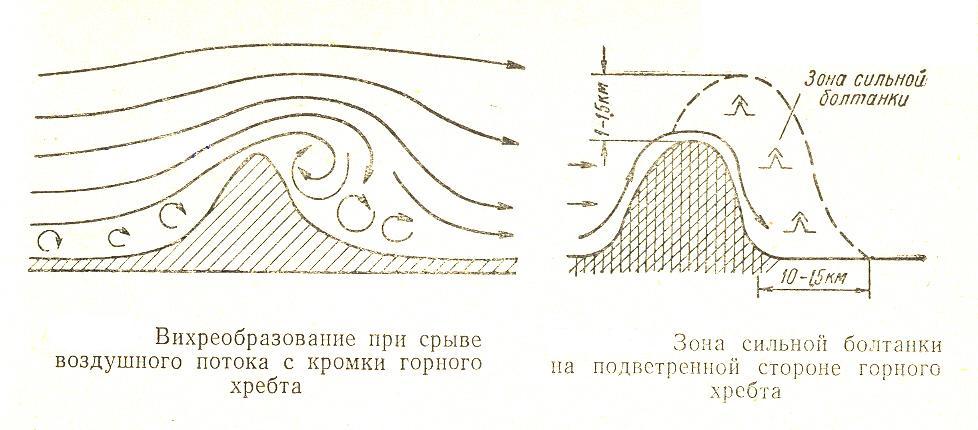

Над горной местностью наблюдается деформация воздушного потока, которая способствует образованию орографической турбулентности. Сильная болтанка будет наблюдаться тогда, когда воздушный поток направлен перпендикулярно ребру и имеет скорость 8-10 м/с, когда происходит нагрев склонов хребта солнечными лучами и когда близко расположены атмосферные фронты. Наиболее опасная болтанка наблюдается при полетах в нисходящем потоке за хребтом (подветренная сторона).

Турбулентность воздуха, вызываемая неровностями местности, называют орографической. Её влияние на полёты бывает сильным в холмистой местности и, особенно в горных районах. Воздушный поток при обтекании горных препятствий деформируется. Степень и характер деформации зависит от характера набегающего потока – его скорости, направления и температуры, и от формы и размеров горного хребта, а также под каким углом встречается воздушный поток с хребтом.

Влияние горного хребта на воздушный поток начинает сказываться на значительном расстоянии. При высоте хребта 1000м воздушный поток начинает восходящее движение на расстоянии 60-80 км от него.

На наветренных склонах гор в приземном слое воздушного потока возникает множество мелких вихрей диаметром порядка нескольких десятков метров.

Над горным хребтом вследствие вихреобразования при срыве потока с кромки хребта и сгущения линий тока опасная турбулентность может наблюдаться в слое 500-1000м над вершинами гор. Здесь же могут наблюдаться и вертикальные градиенты ветра 5м/с и более на 100м.

За хребтом (на подветренной стороне) воздушные завихрения в нисходящем потоке представляют наибольшую опасность для полётов. Скорость нисходящего потока может достигать 5м/с и даже больше.

При сильных ветрах, направленных перпендикулярно к хребту, на подветренном склоне почти от самой поверхности хребта и до высоты 1-1,5км над вершиной образуется зона, в которой наблюдается интенсивная турбулентность, вызывающая сильную болтанку самолётов. Горизонтальная протяженность этой турбулентной зоны может простираться на 10-15 км от хребта. При убывании скорости ветра, направленного к хребту, до 4-6 м/с турбулентность затухает и болтанка уменьшается.

Наряду с турбулентностью на условия полёта в горных районах влияет также эффект общего подъёма воздуха на наветренной и опускание его на подветренной стороне. Поэтому самолёт на наветренной стороне хребта «тянет» вверх, а на подветренной «прижимает» к земле.

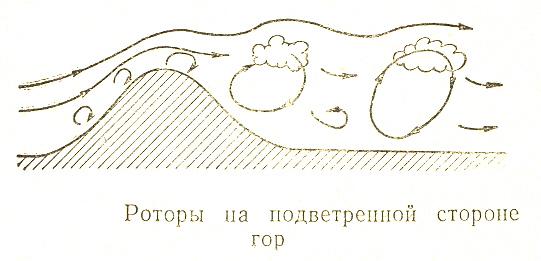

При большой скорости ветра (более 8м/с) направленного перпендикулярно к горному хребту, за подветренным склоном могут возникать вихри, называемые роторами, или турникетами.

Оси таких вихрей бывают горизонтальными и направленными параллельно горному хребту. Диаметр роторов может достигать нескольких сотен метров и более. Скорость вертикальных движений в отчетливо выраженных роторах колеблется от 5 до 10м/с. Вследствие этого в роторах наблюдается сильная турбулентность, аналогичная турбулентности в кучево-дождевых облаках. Иногда в верхней части роторного вихря образуются разорвано – кучевые облака е небольшим вертикальным развитием. Роторы часто располагаются в виде нескольких параллельных хребту полос.

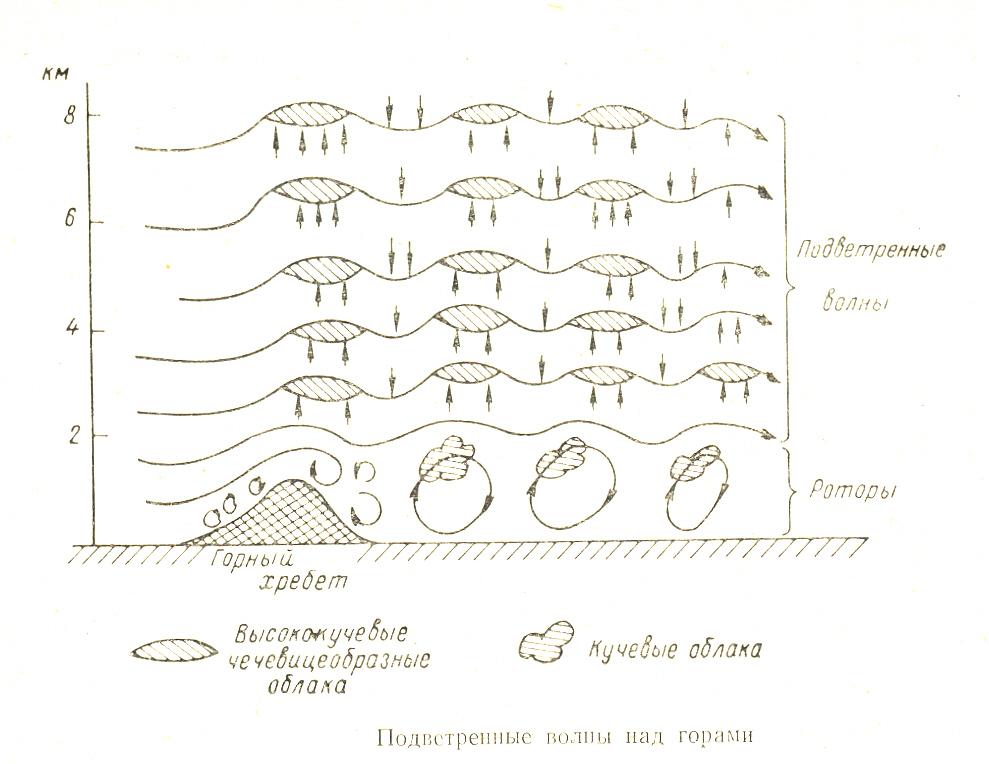

Если над хребтом в слое толщиной 4-5 км наблюдается усиливающийся ветер, перпендикулярно хребту, а стратификация устойчивая (т.е. есть инверсия, изотермия или слабое падение температуры с высотой), то на подветренной стороне хребта образуются подветренные волны, называемые иногда стоячими или горными волнами. Образованию таких волн благоприятствует наличие у хребта крупных склонов.

Стоячими волнами называются потому, что их вершины и долина находятся на одном месте по отношению к хребту. Длина таких волн может быть от 5 до 50км, амплитуда 100-150м. Распространяются в высоту в несколько раз (4-5) превышая высоту хребта, могут наблюдаться во всей тоще тропосферы, иногда распространяясь в нижнюю стратосферу.

При полёте в зоне стоячих волн возникает циклическая болтанка, вызываемая чередующимися восходящими и нисходящими движениями воздуха в гребнях и долинах волн, вертикальные скорости в этом случае могут достигать10-12м/с. Наиболее тяжелые условия полёта наблюдаются в коротких волнах с большой амплитудой. В области образования подветренных волн наблюдаются резкие колебания атмосферного давления. Вследствие этого показания барометрического высотомера часто оказываются ненадежными. Иногда при полётах отмечались ошибки в определении высоты до 300м и даже 750м.

При анализе и оценке метеорологической обстановки следует учитывать, что болтанка ВС, обусловленная турбулентностью атмосферы, может возникать при следующих условиях:

В нижнем приземном слое, из-за неодинакового нагрева земной поверхности, трения воздушного потока о поверхность земли;

При пересечении инверсионных слоев (в зоне тропопаузы и в зоне инверсии над поверхностью земли);

В зоне атмосферных фронтов и особенно, когда с ними связаны высотные фронтальные зоны, где наблюдаются горизонтальные градиенты температуры 2 град С на 100 км и скорости ветра более 20 км/час на 100 км;

При вхождении в облачность (выделяется тепло конденсации и кристаллизации);

В горной местности (горные волны и роторные движения на подветренной стороне);

В зоне струйных течений (когда наблюдается вертикальный градиент скорости ветра более 10 м/с на 1 км высоты и изменение направления ветра более 15 град на 1 км высоты)

В зонах сходимости и расходимости воздушных потоков и при резком изменении потоков по направлению (периферия циклона, гребень, ложбина).

Болтанка самолетов, при полетах в вышеуказанных условиях, может быть различной интенсивности и приводит к усложнению условий полета, вибрации ВС, покачиванию, толчкам и ударам, потере высоты, устойчивости полета, ухудшению управляемости, искажению показаний ряда приборов, ускорению изнашиваемости деталей. Если прирост перегрузки превышает допустимые значения, то это может привести к летному происшествию.

Болтанка считается умеренной при приросте перегрузки до +1.0g , сильной при +1.0g и более .При заходе на посадку болтанка считается умеренной при +0.3-0.4g , сильной- более +0.4g . При попадании ВС в сильную болтанку командир обязан принять меры для немедленного выхода из опасной зоны, в том числе с разрешения диспетчера изменить высоту полета.

Турбулентность ясного неба - опасное для авиации явление, так как может встретиться неожиданно. Зона болтанки имеет толщину до 2 км, горизонтальная протяженность десятки и сотни километров. ТЯН связана с зонами больших горизонтальных и вертикальных сдвигов ветра на высоте и чаще обусловлена наличием СТ.